《振动、测试与诊断》是由国家工业和信息化部主管,南京航空航天大学和全国高校机械工程测试技术研究会联合主办,是反映振动、动态测试及故障诊断学科领域的科研成果及其应用情况的技术性刊物。主要介绍国内外以振动测试与故障诊断为中心的动态测试理论、方法和手段的研究及应用方面的技术文献、专题报告和学术动态,包括实验测试技术、测试仪器的研制、方法和系统组成、信号分析、数据处理、参数识别与故障诊断以及有关装置的设计、使用、控制、标定和校准等。

本刊创刊于1980年,被美国Ei Compendex、Scopus、DOAJ、日本科学技术振兴机构数据库(JST)、美国EBSCO数据库、中国科学引文数据库(CSCD)核心库、北大《中文核心期刊要目总览》等数据库收录,为WJCI科技期刊世界影响力指数报告来源期刊,分别入选《机械工程领域高质量科技期刊分级目录》和《振动工程领域高质量科技期刊分级目录》T2级、《航空航天类高质量科技期刊分级目录》T3级,并连续5届(2016、2018、2020、2022、2024)荣获“中国高校百佳科技期刊”,荣获RCCSE中国权威学术期刊(A )。

- 当期目录

- 过刊浏览

- 下载排行

- Abstracts of English

快速检索

过刊检索

全选反选导出

显示模式:

2025,45(6):1073-1081, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.001

摘要:

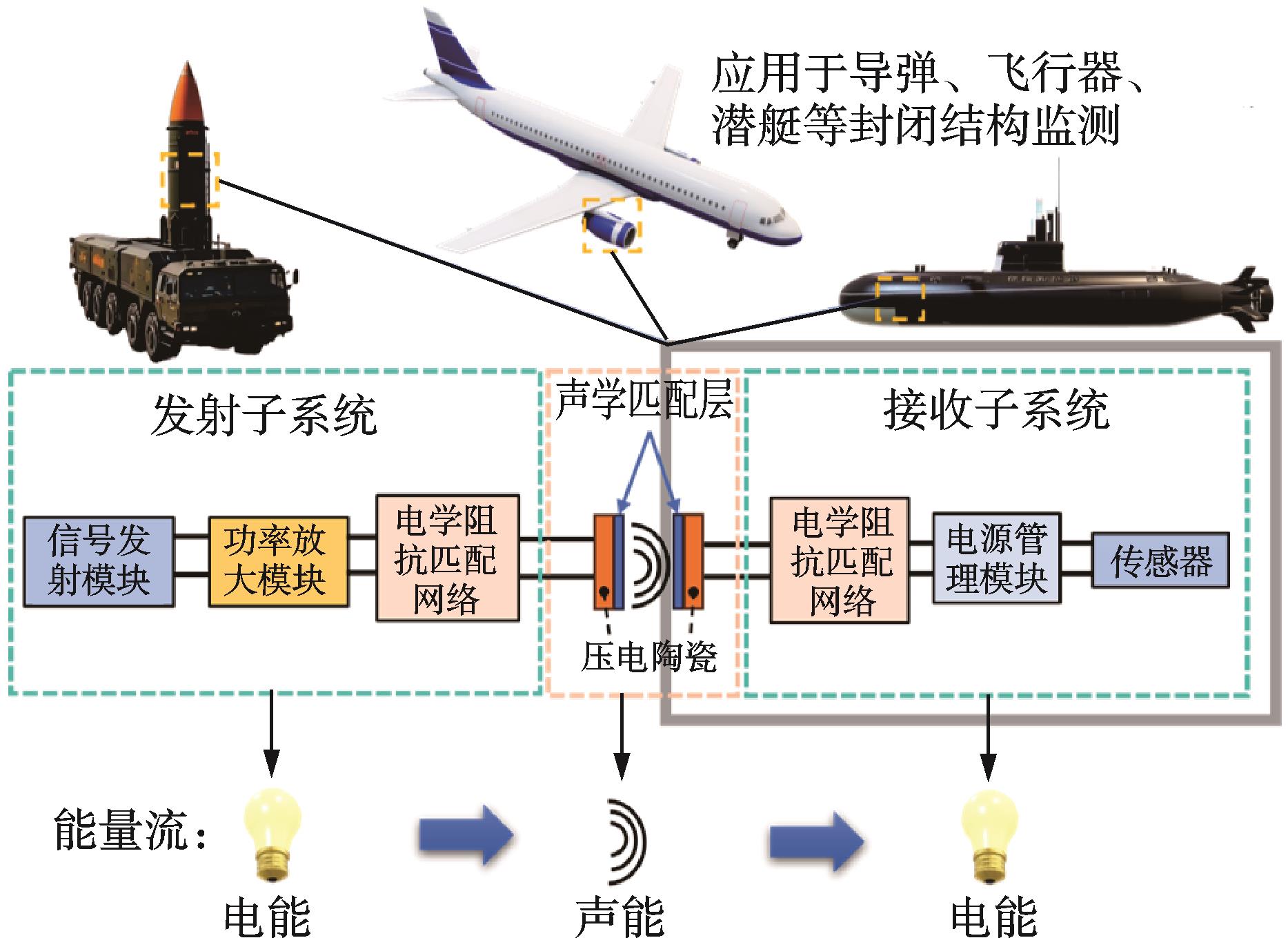

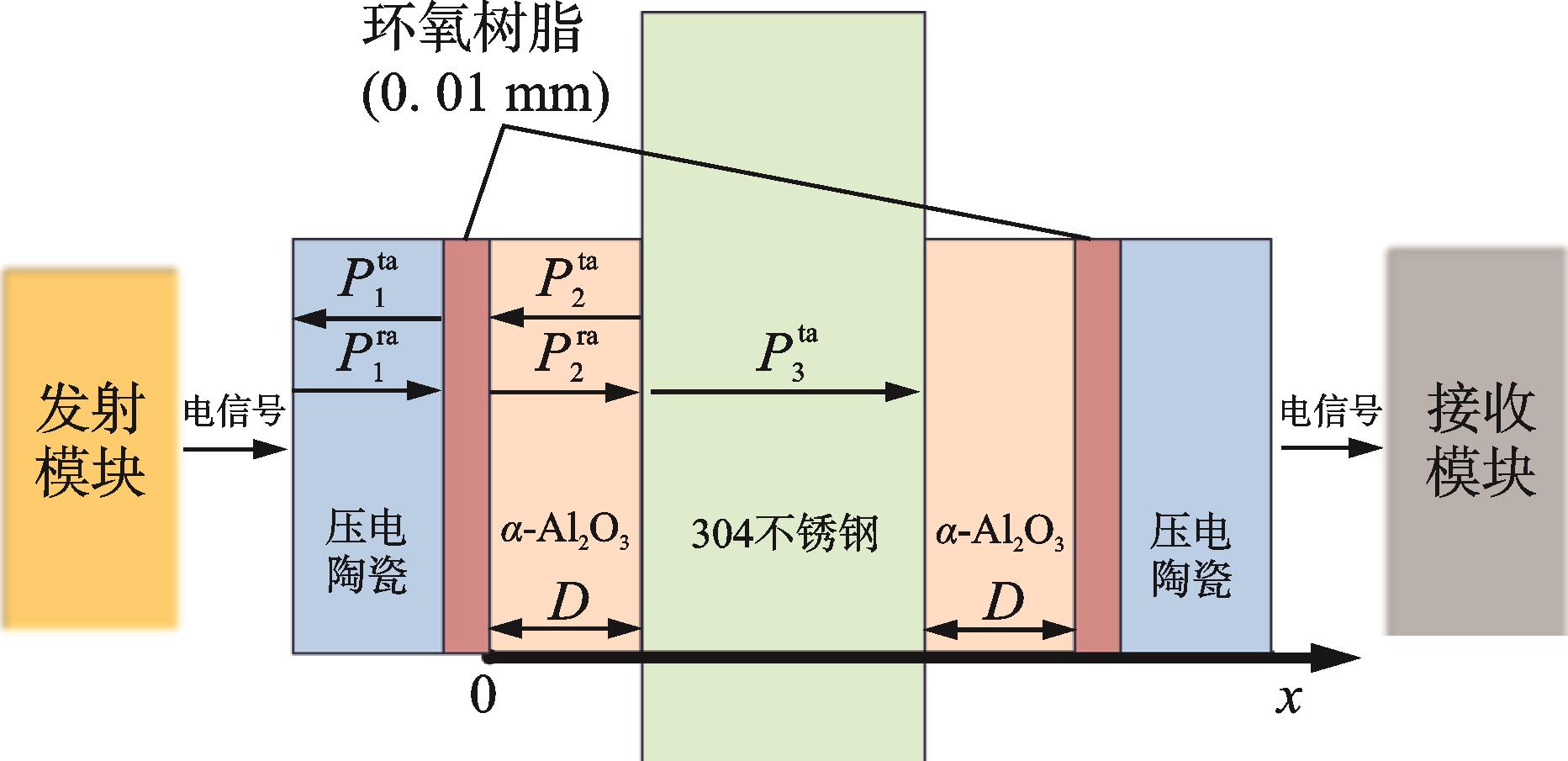

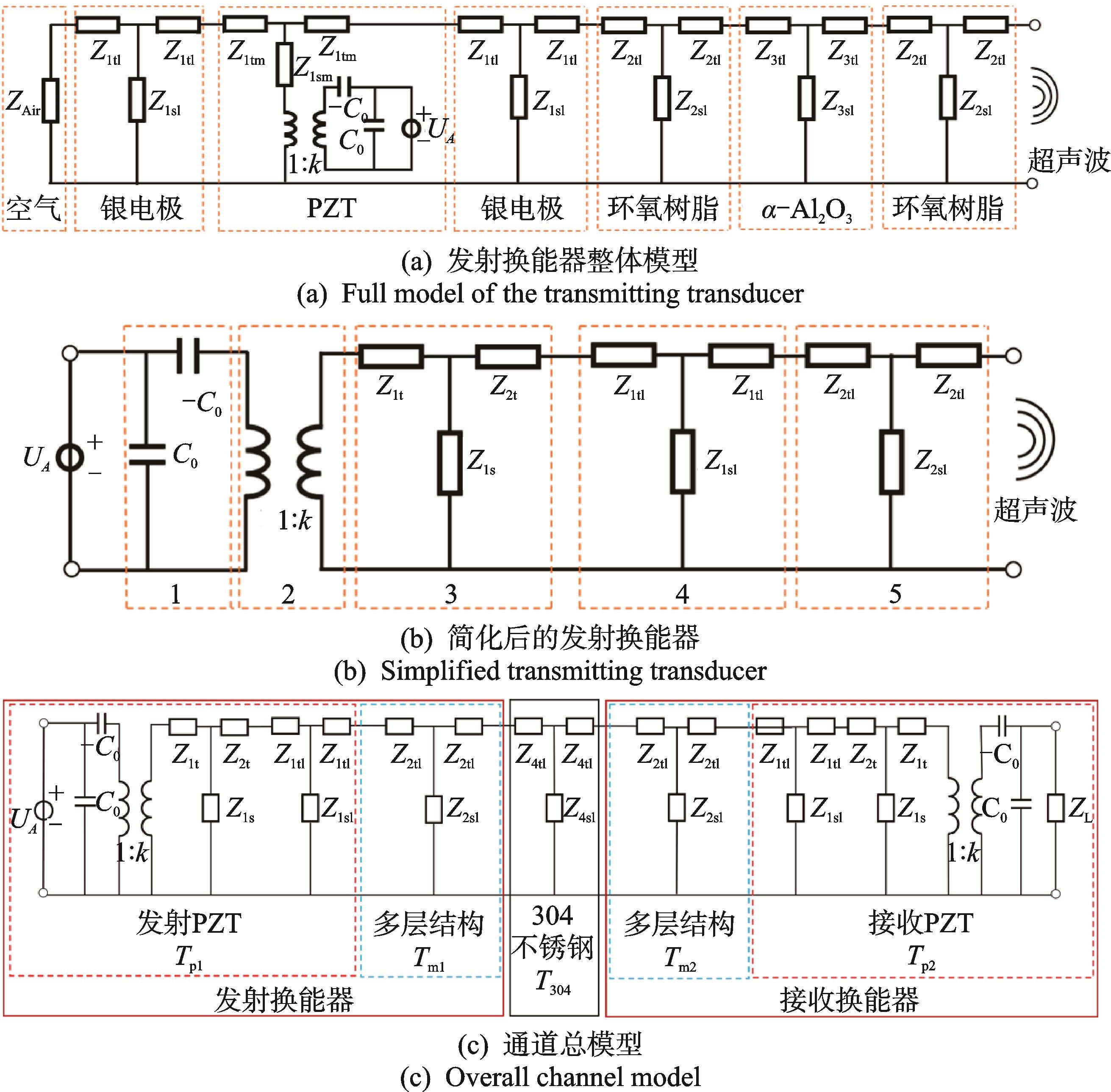

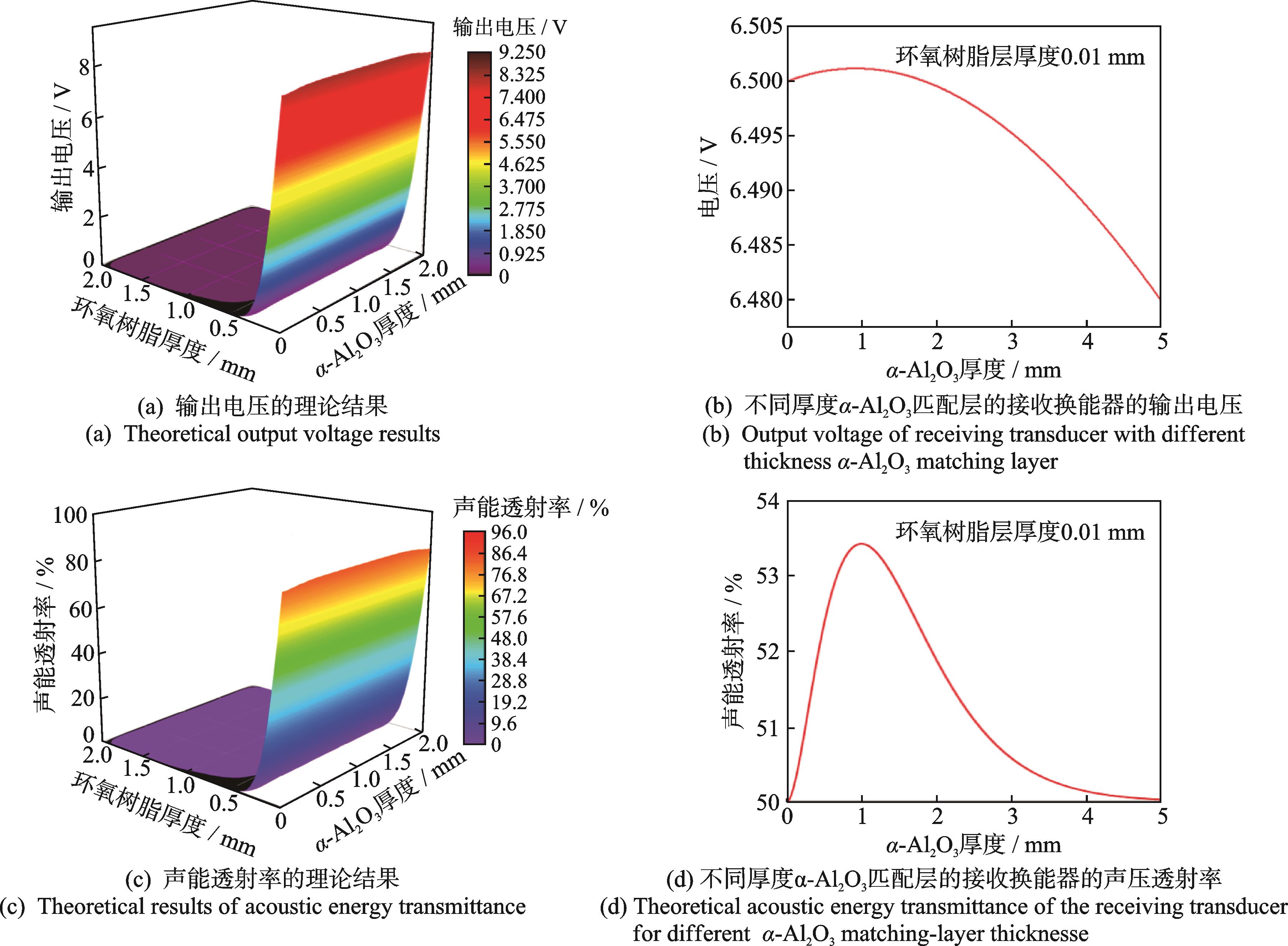

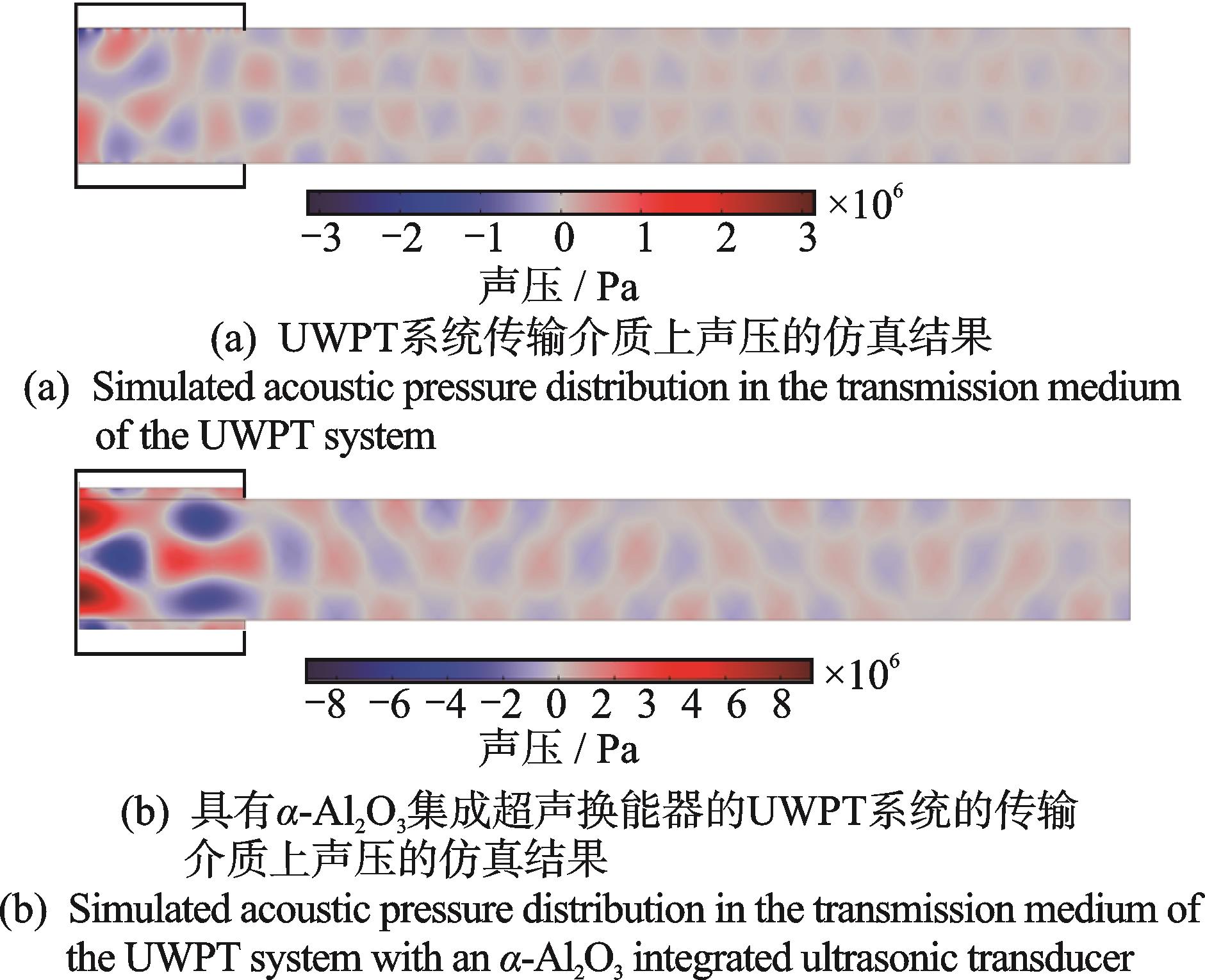

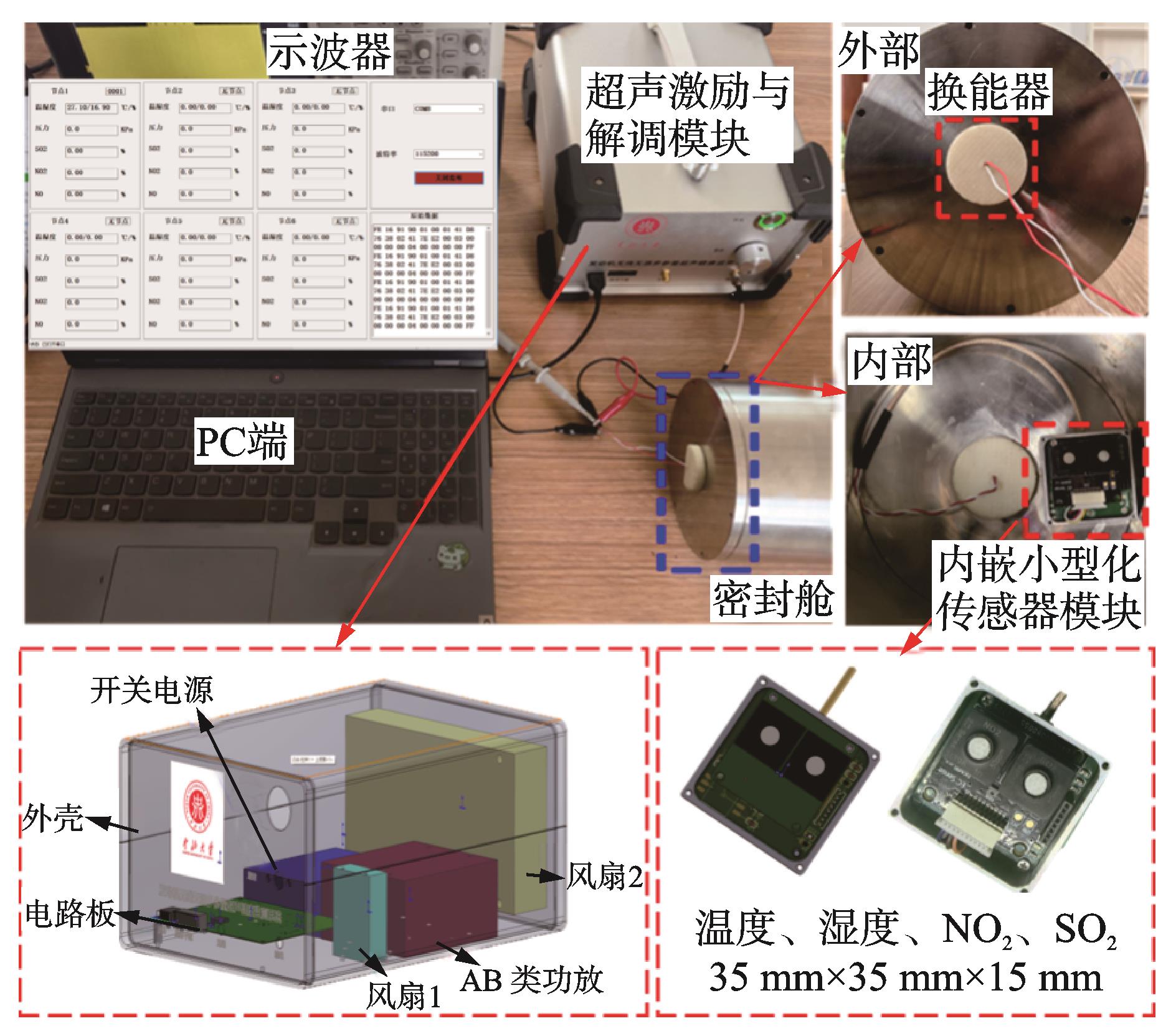

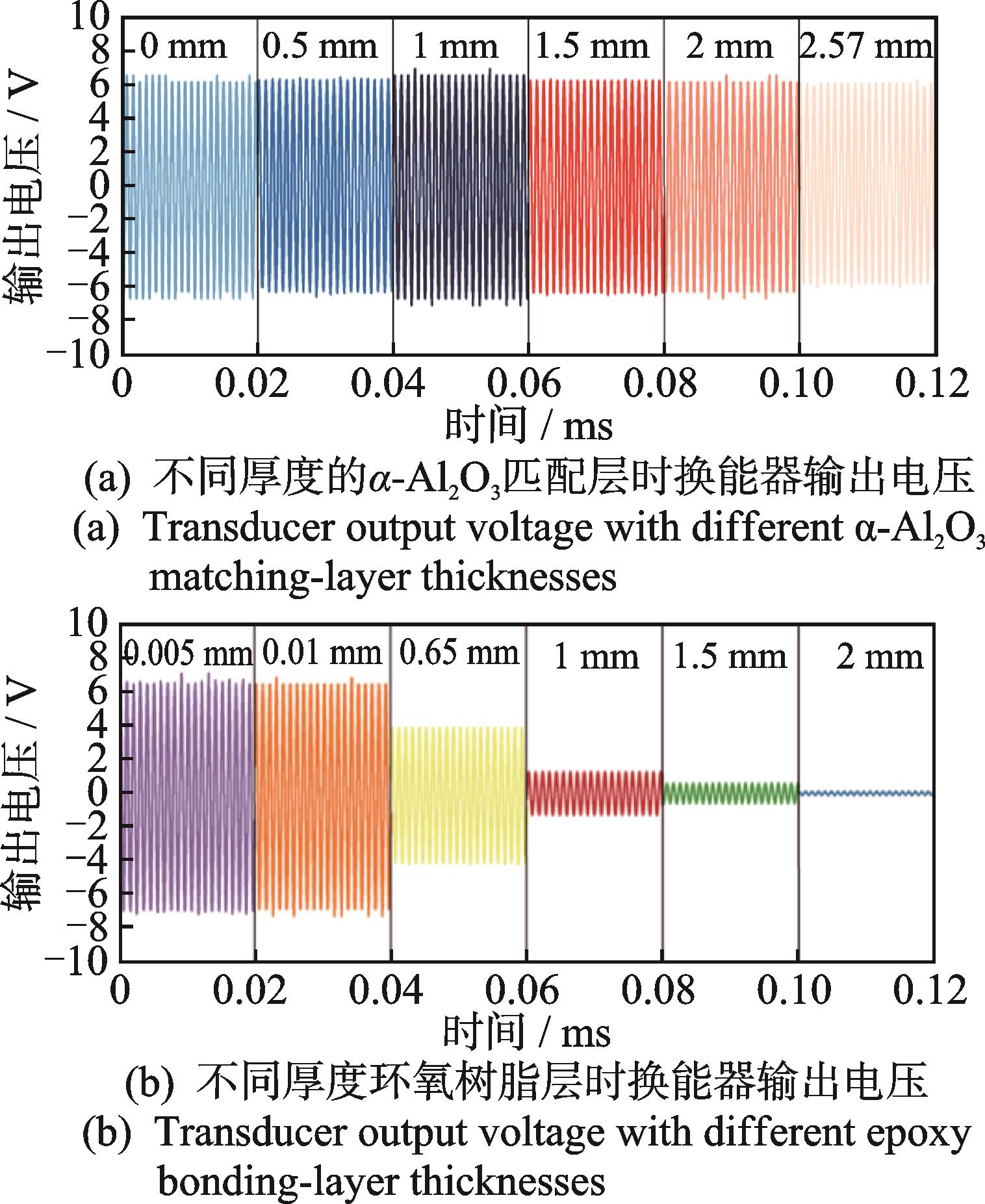

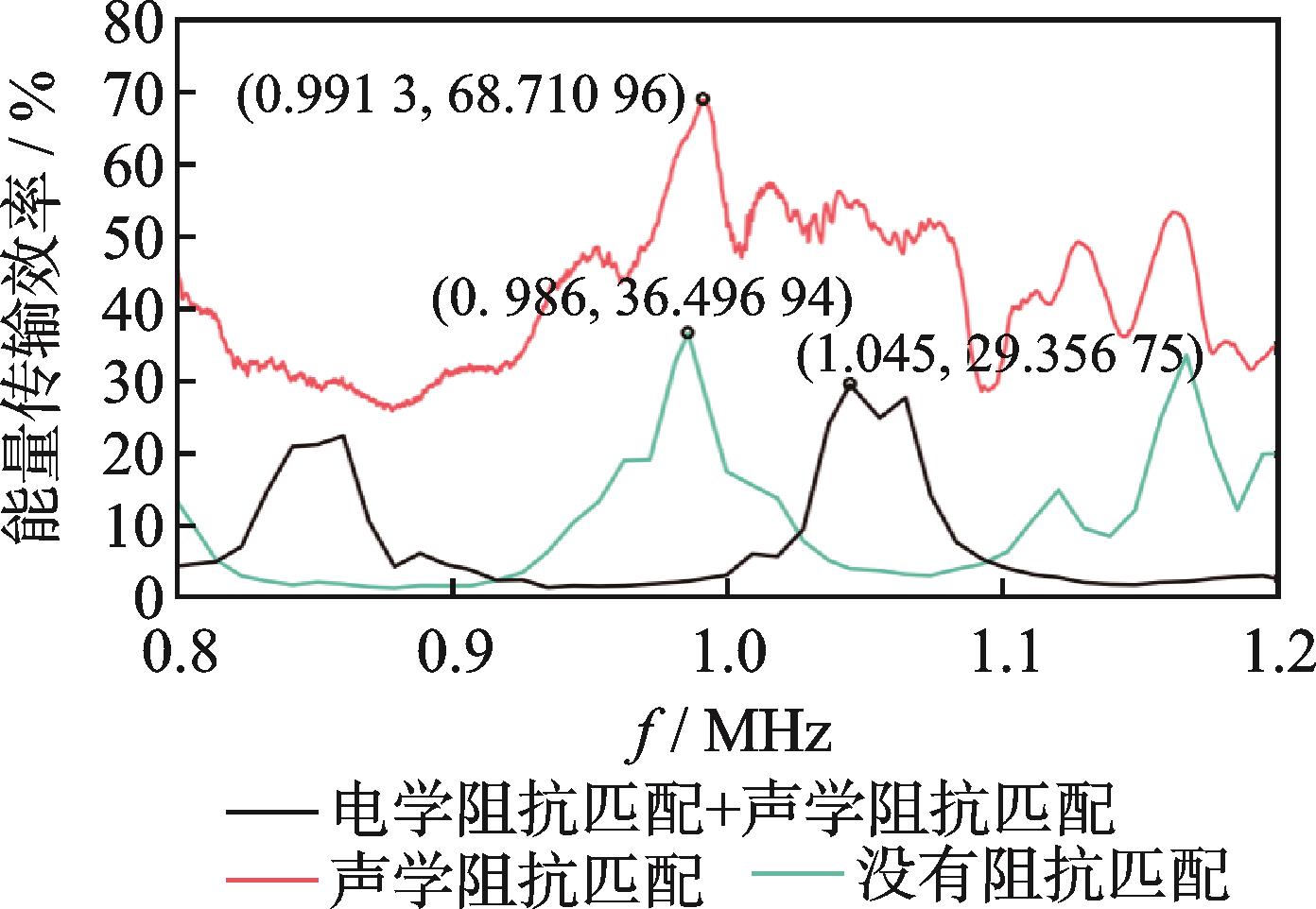

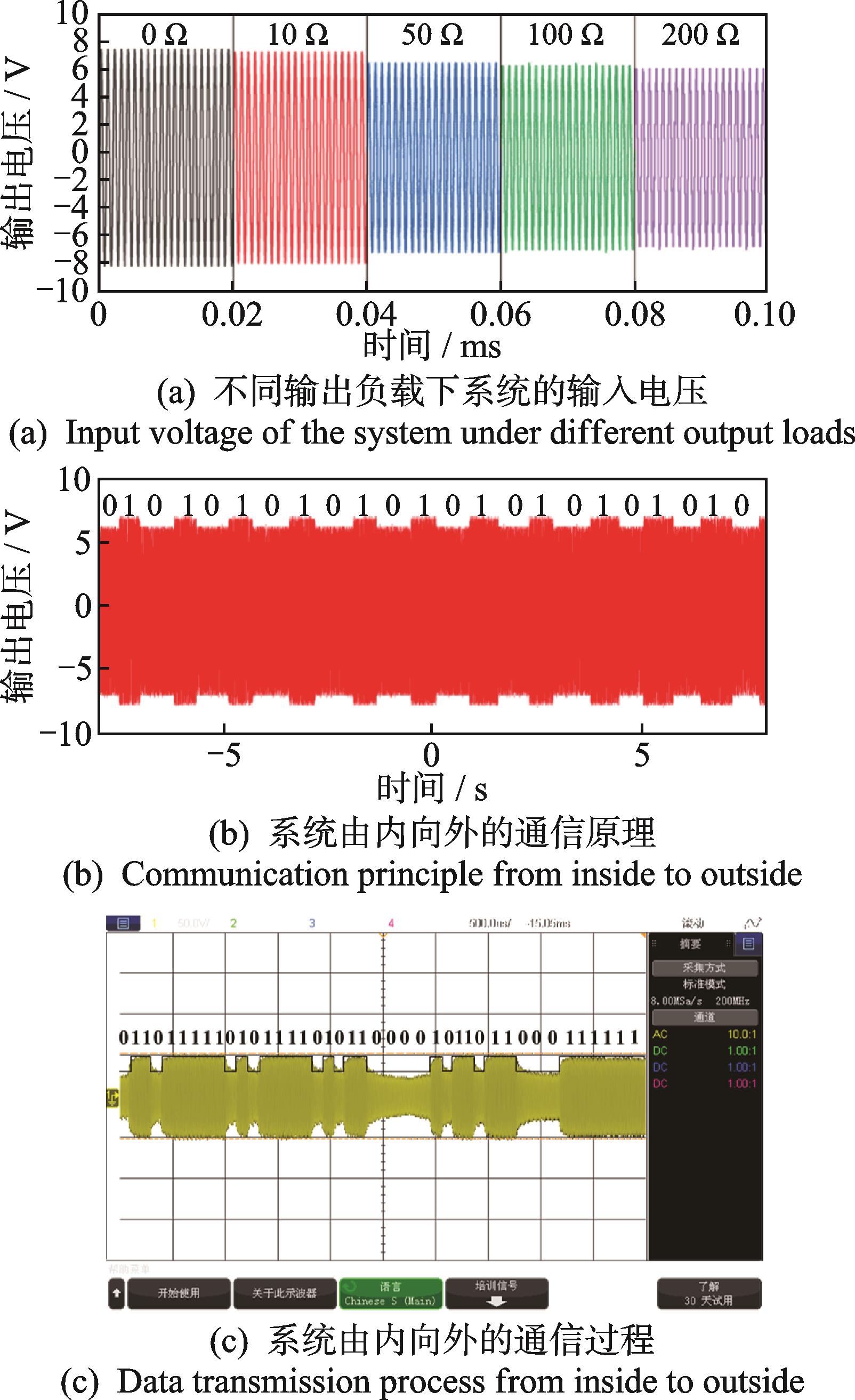

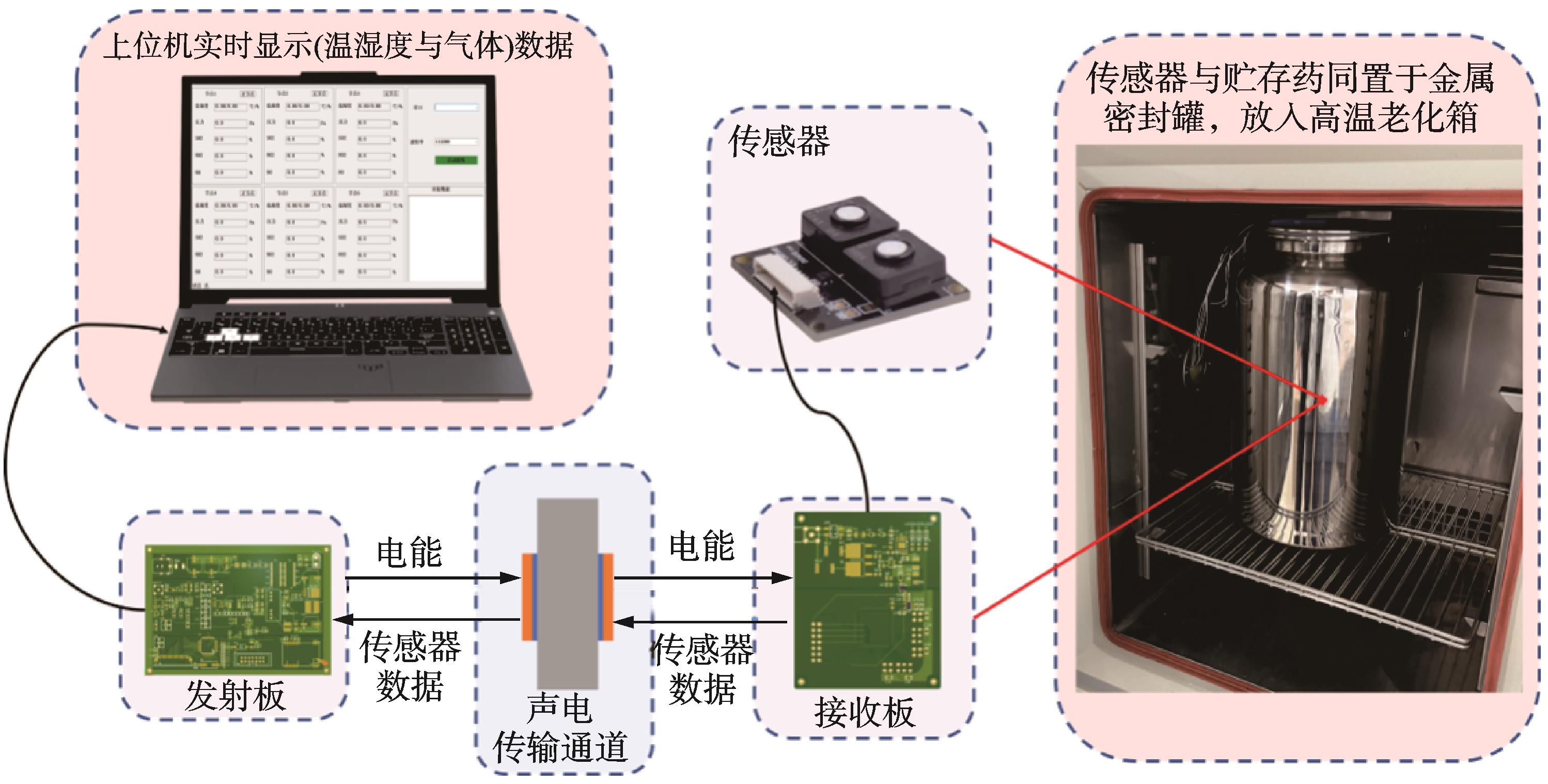

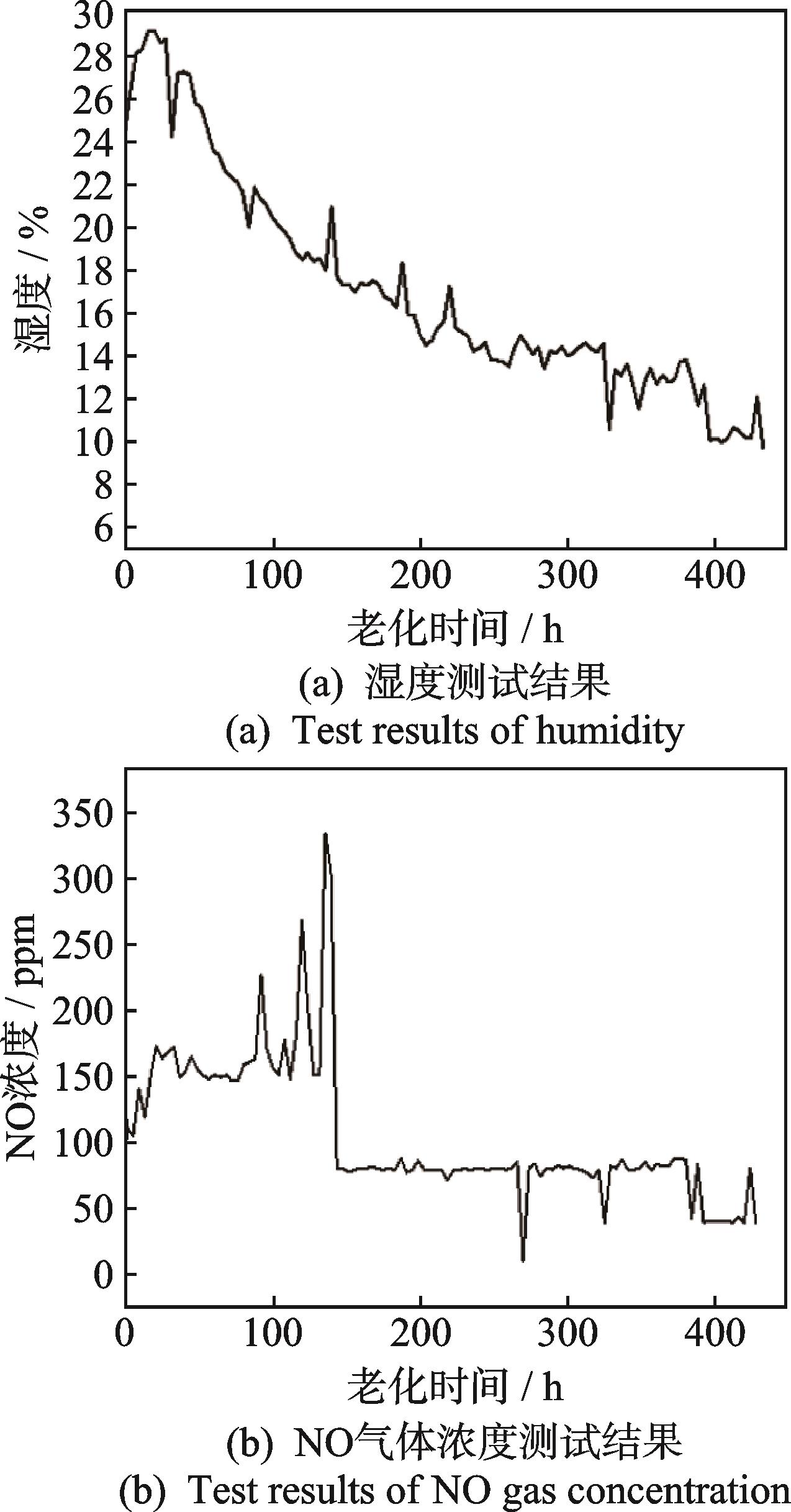

特种密封装备贮存过程的长期在线健康监测是评估材料寿命与装备效能的关键环节。为满足特种密封装备长时间在线健康监测过程对高效供电、高可靠数据传输与高集成度的需求,提出了一种集超声供能与无线数据回传为一体的无损、无线密封装备内部状态监测与健康评估技术。首先,建立了α-Al?O?与环氧树脂多层匹配的超声换能器声-电协同阻抗匹配模型;其次,突破高效的声能-通信耦合技术;最后,实现了超声波无线供能与载波数据回传功能复用的一体化协同工作。结果表明:提出的声-电协同阻抗匹配通道可将超声能量传输效率由29.35%提升至68.71%;通过某组分材料的高温加速老化实验,验证了该系统对密封装置内传感器的电能供给与数据回传的可靠性;提供了一种高效的无损、无线密封装备内部状态监测方法,为密封贮存特种材料的长期在线健康监测与评估提供了工程化解决方案。

特种密封装备贮存过程的长期在线健康监测是评估材料寿命与装备效能的关键环节。为满足特种密封装备长时间在线健康监测过程对高效供电、高可靠数据传输与高集成度的需求,提出了一种集超声供能与无线数据回传为一体的无损、无线密封装备内部状态监测与健康评估技术。首先,建立了α-Al?O?与环氧树脂多层匹配的超声换能器声-电协同阻抗匹配模型;其次,突破高效的声能-通信耦合技术;最后,实现了超声波无线供能与载波数据回传功能复用的一体化协同工作。结果表明:提出的声-电协同阻抗匹配通道可将超声能量传输效率由29.35%提升至68.71%;通过某组分材料的高温加速老化实验,验证了该系统对密封装置内传感器的电能供给与数据回传的可靠性;提供了一种高效的无损、无线密封装备内部状态监测方法,为密封贮存特种材料的长期在线健康监测与评估提供了工程化解决方案。

2025,45(6):1082-1089, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.002

摘要:

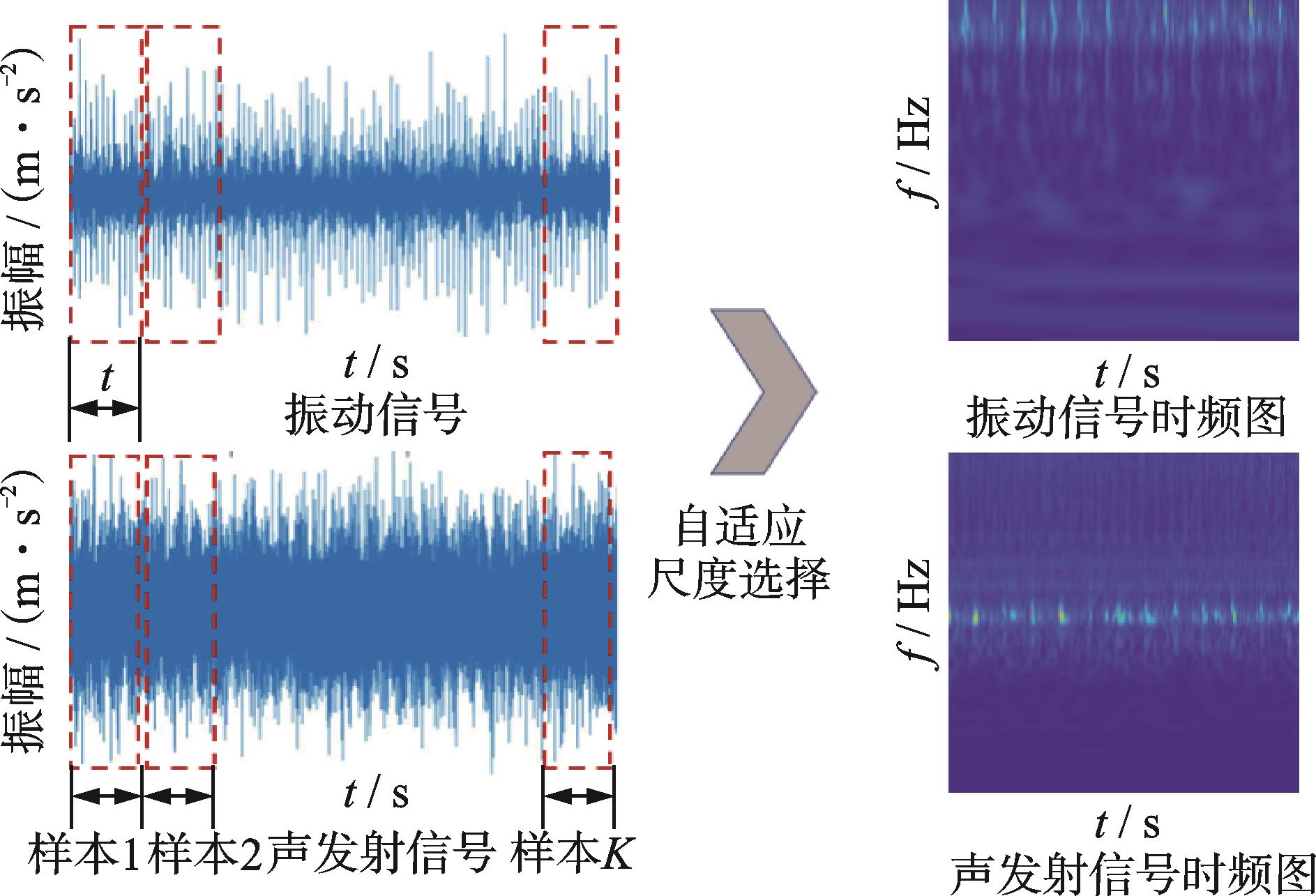

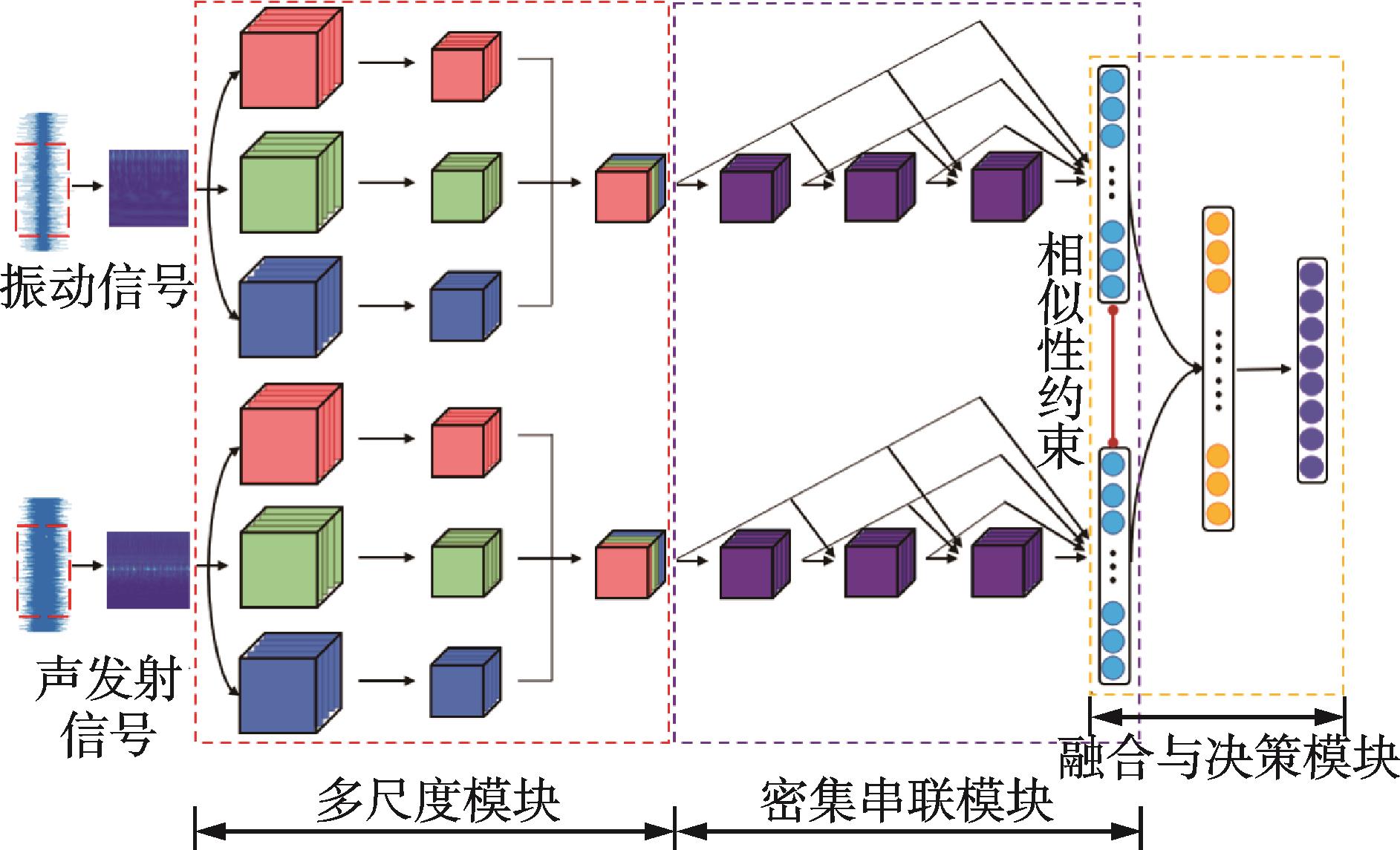

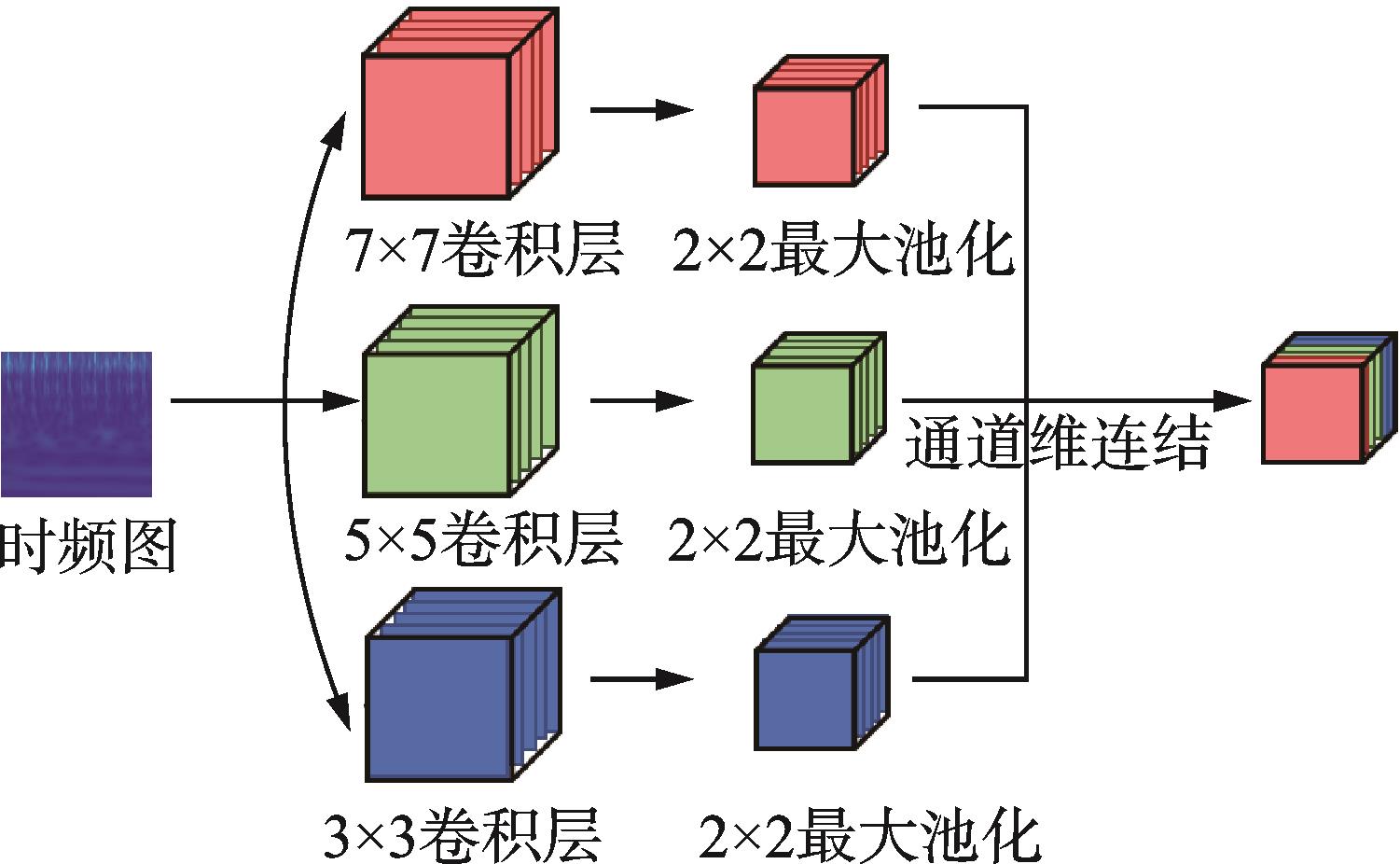

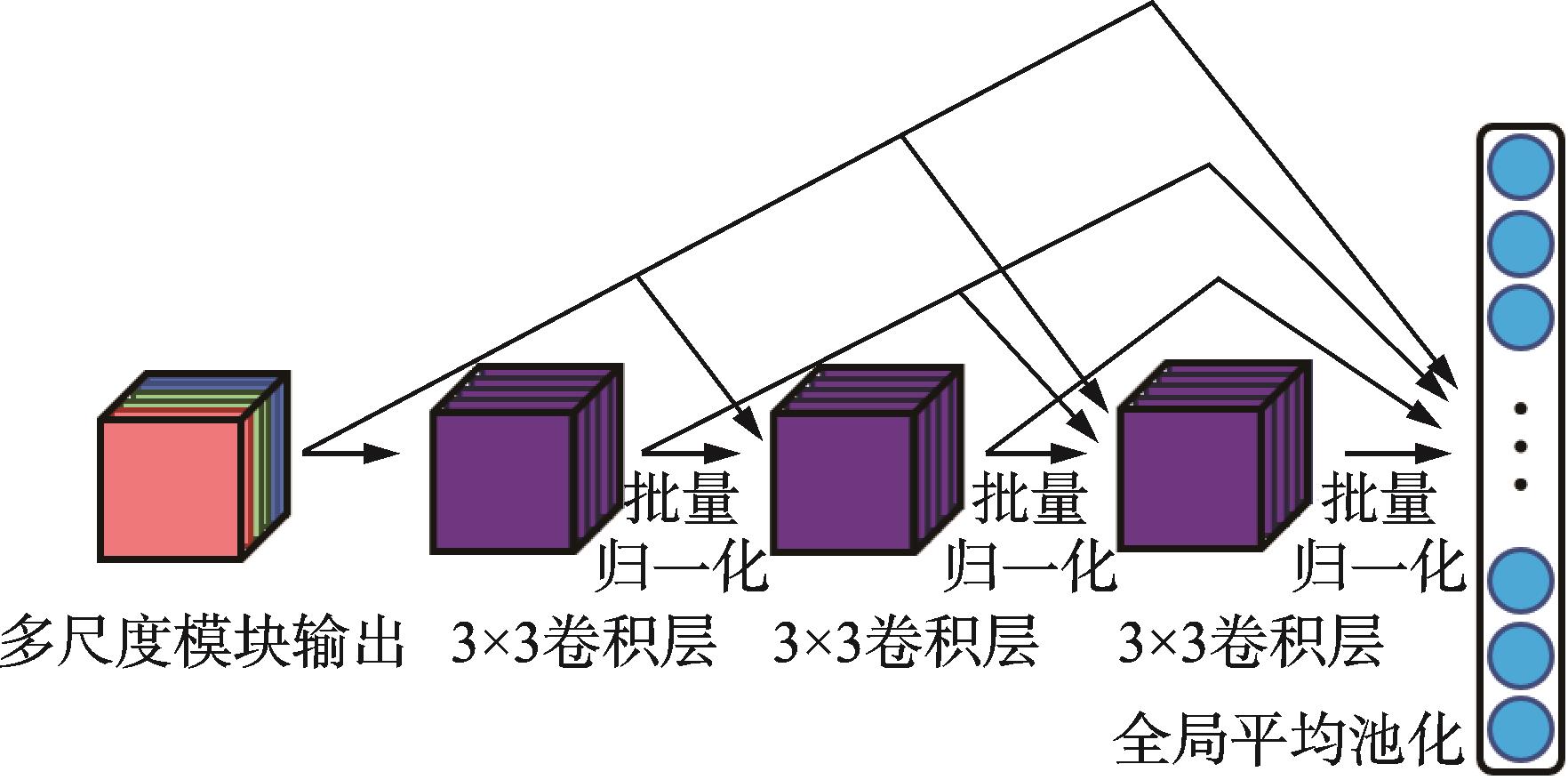

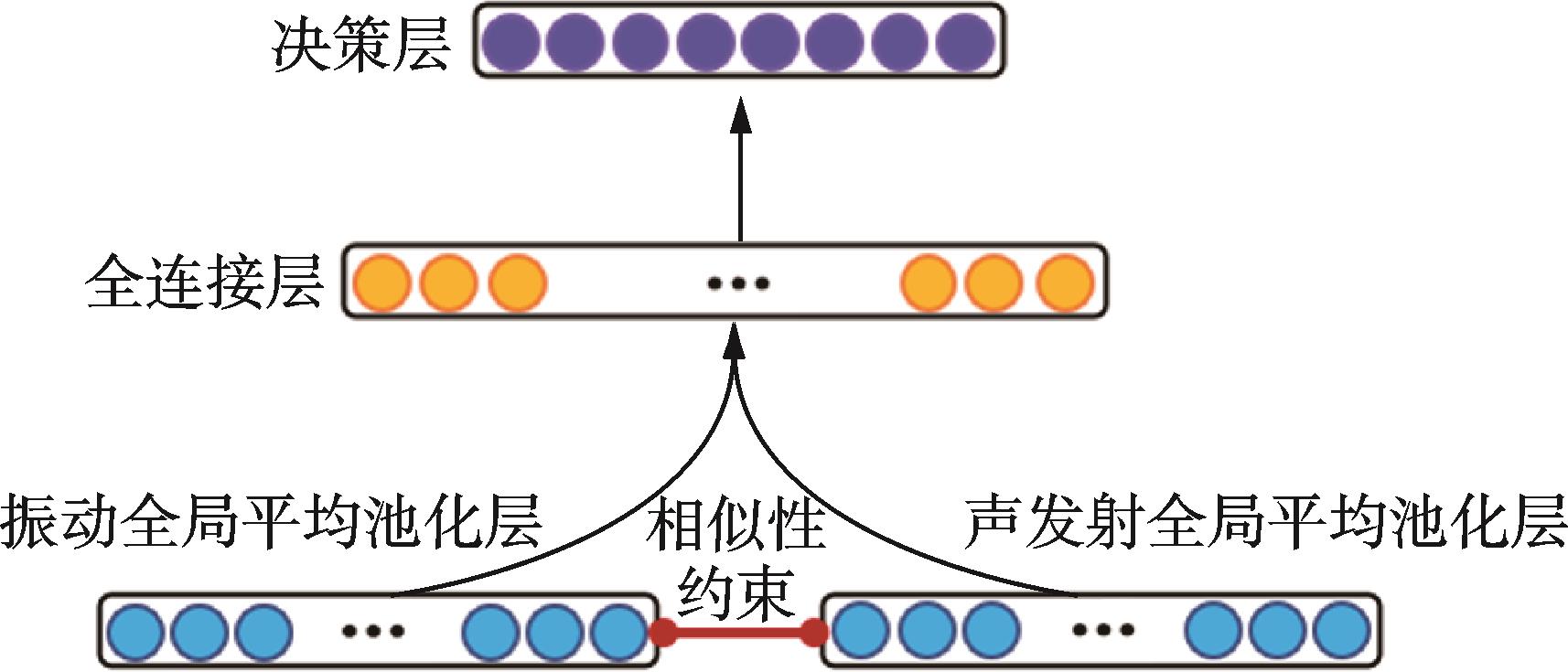

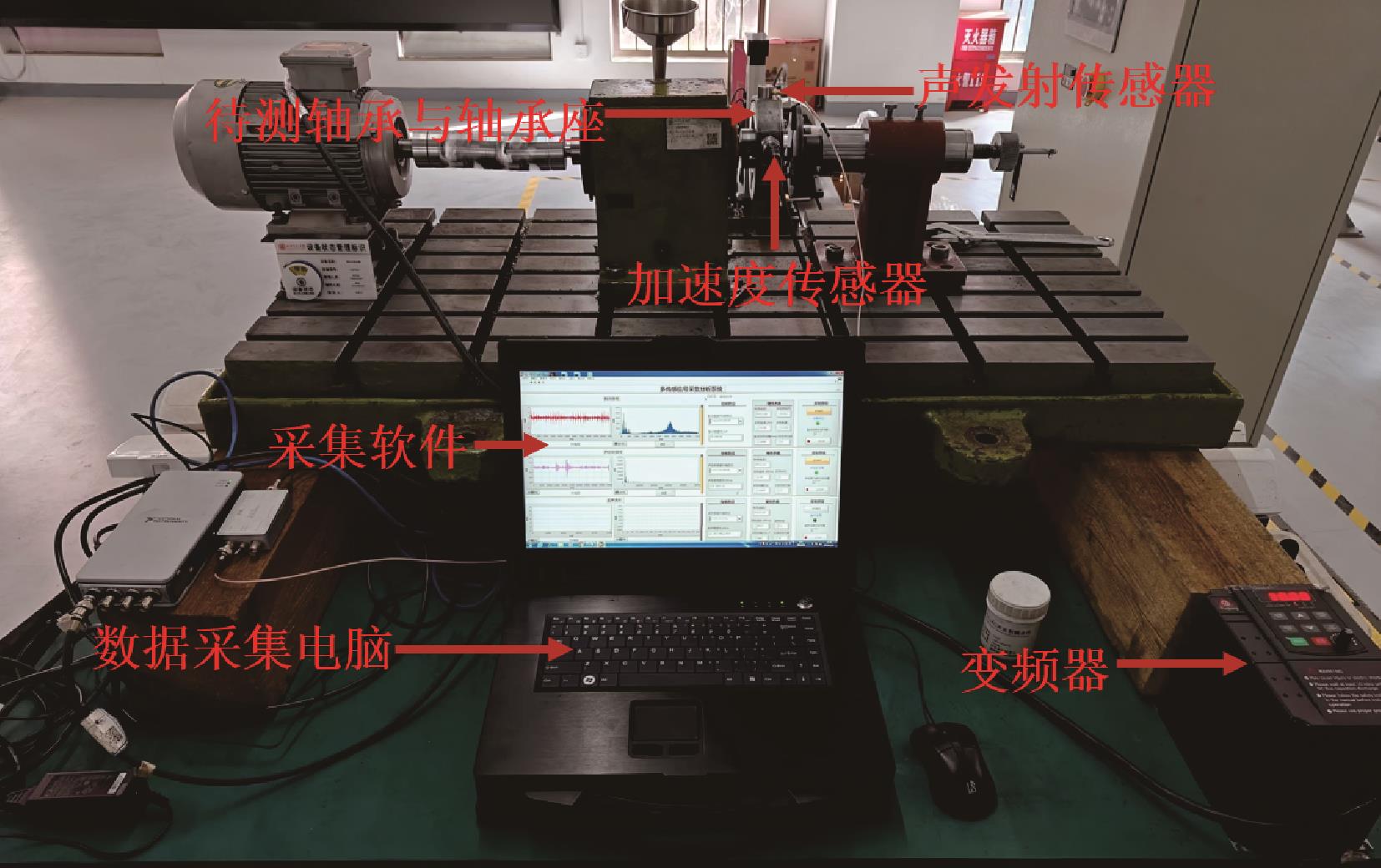

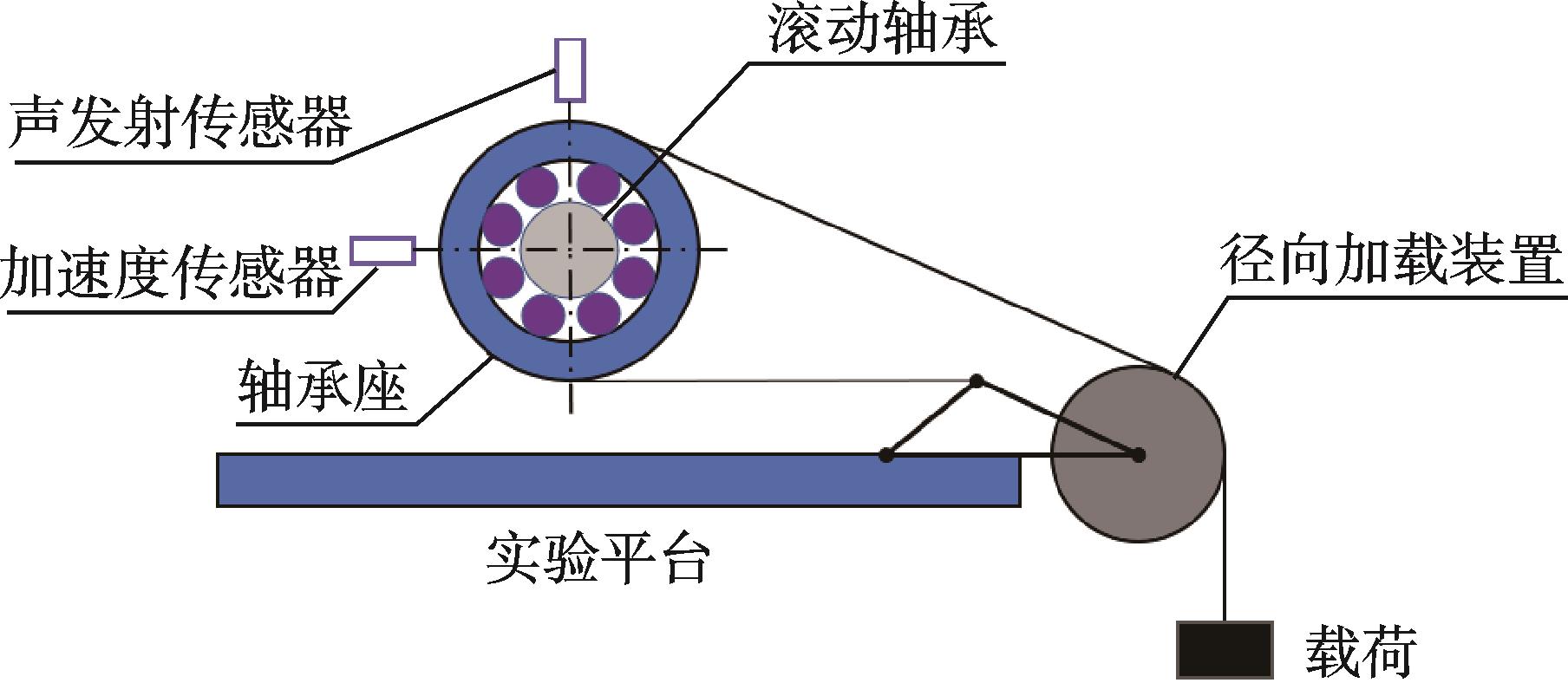

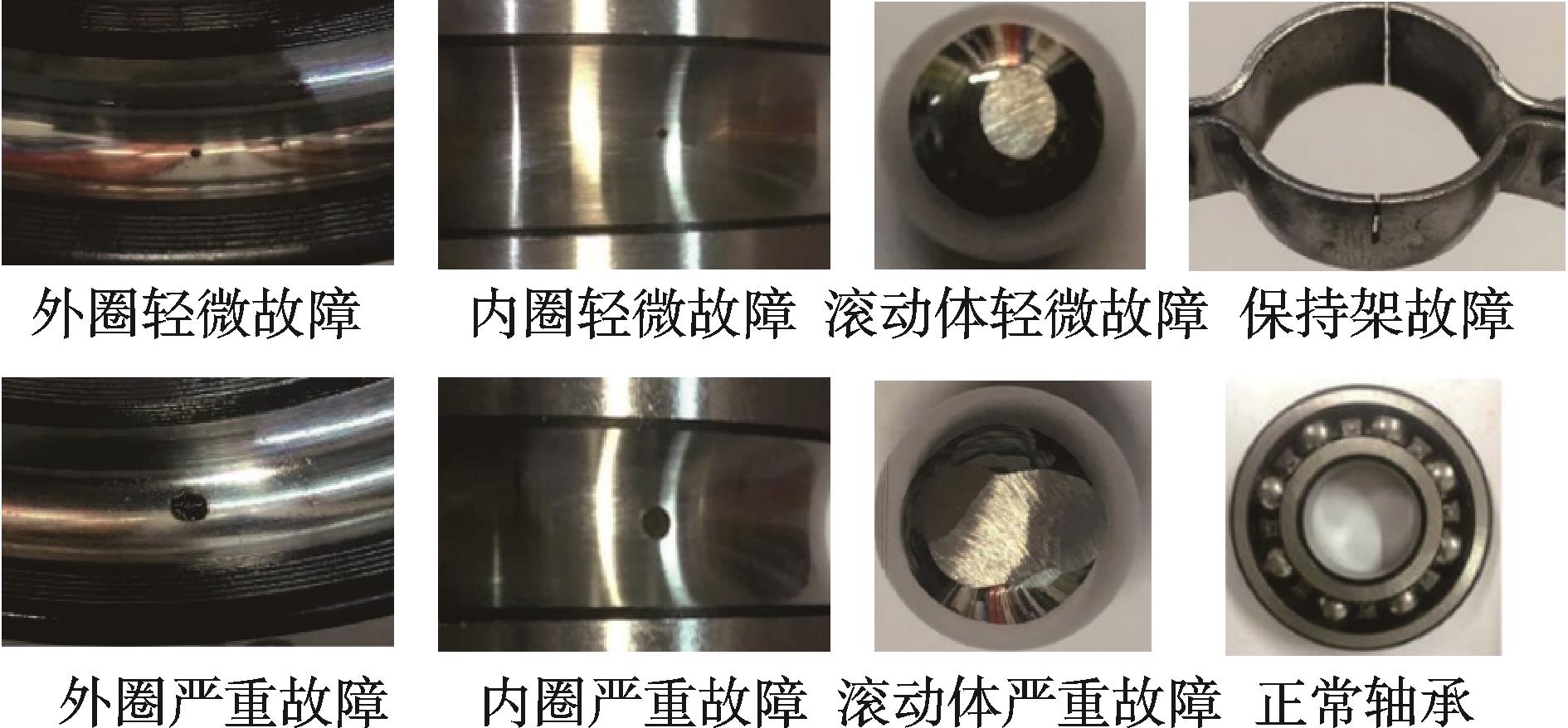

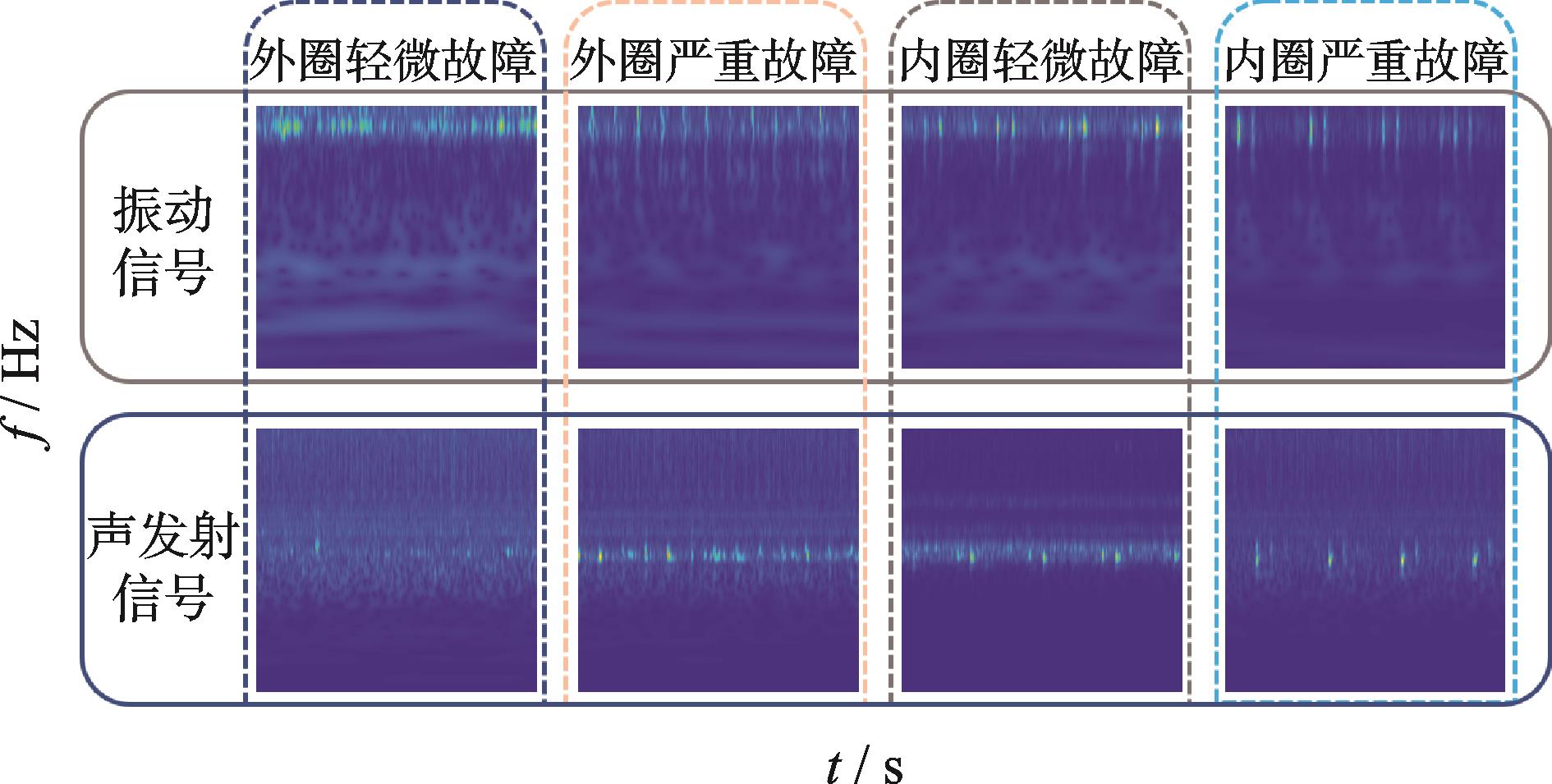

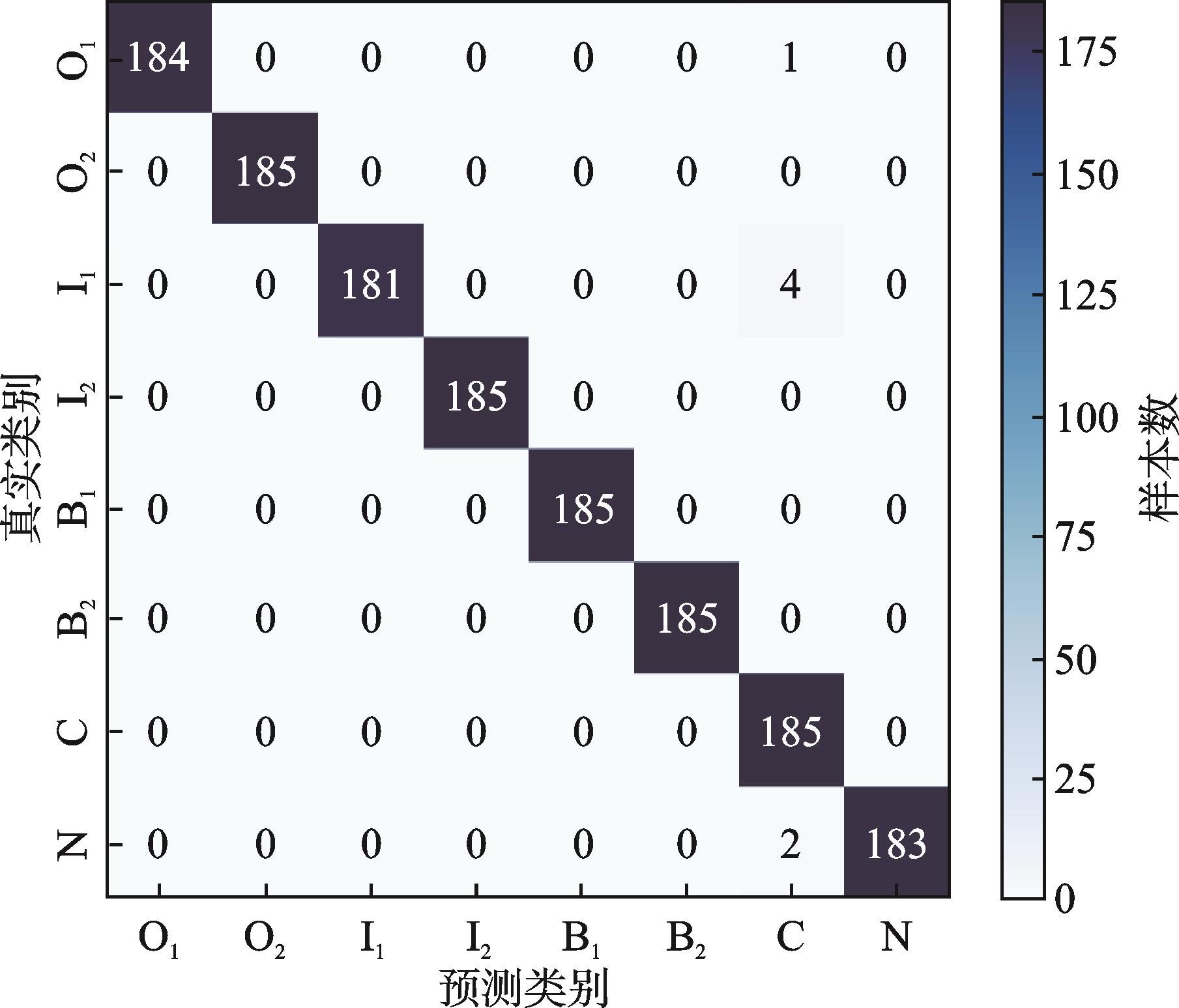

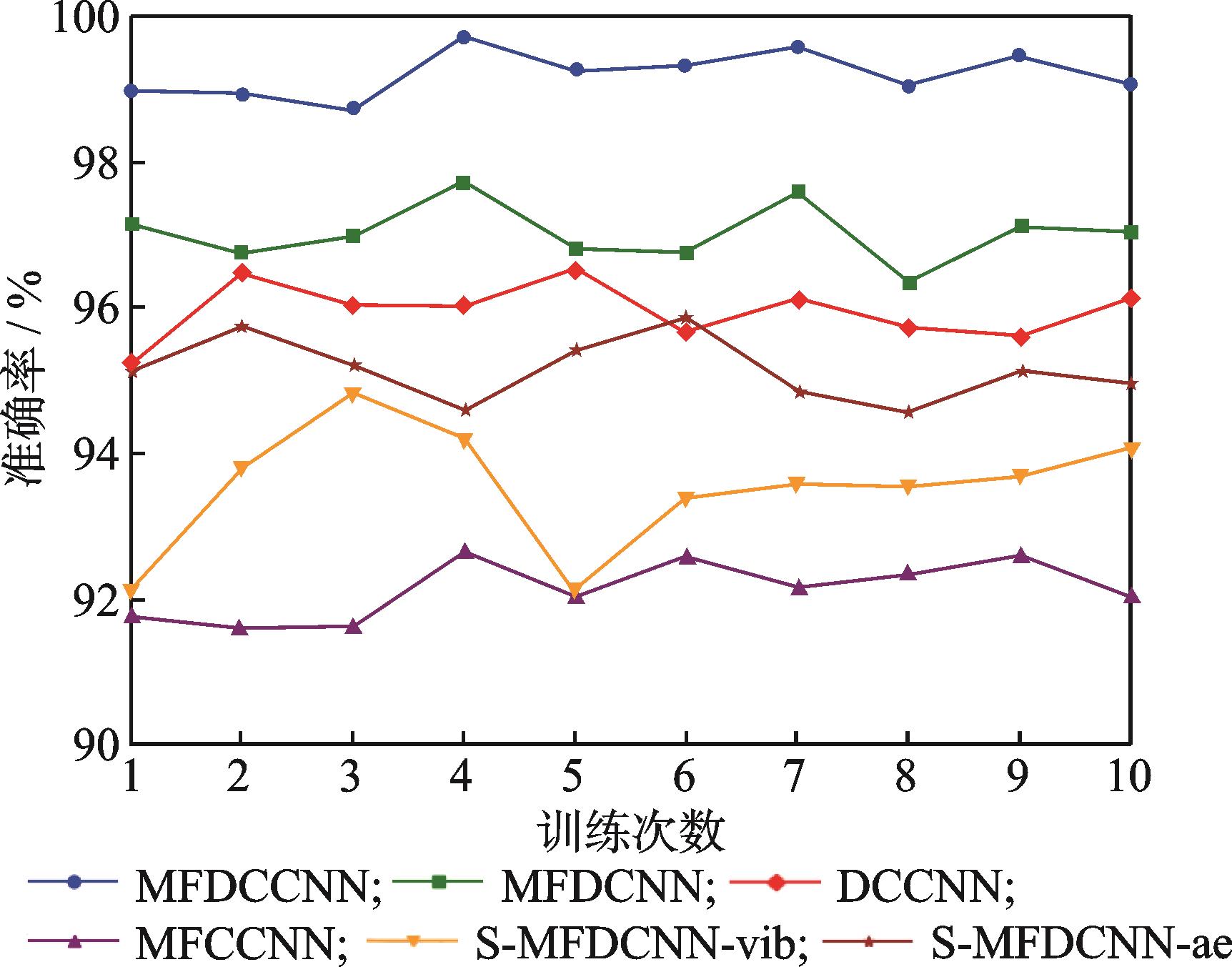

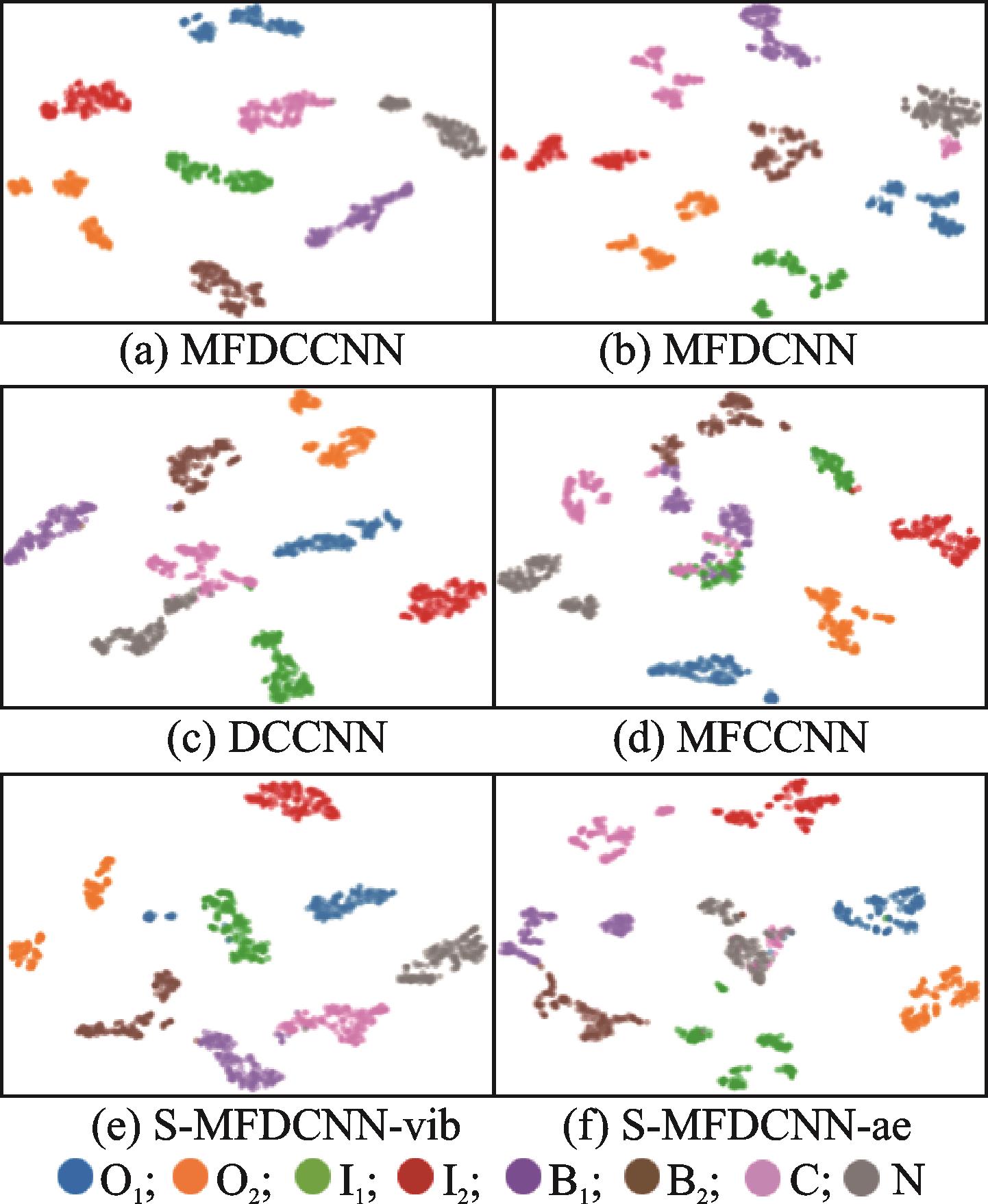

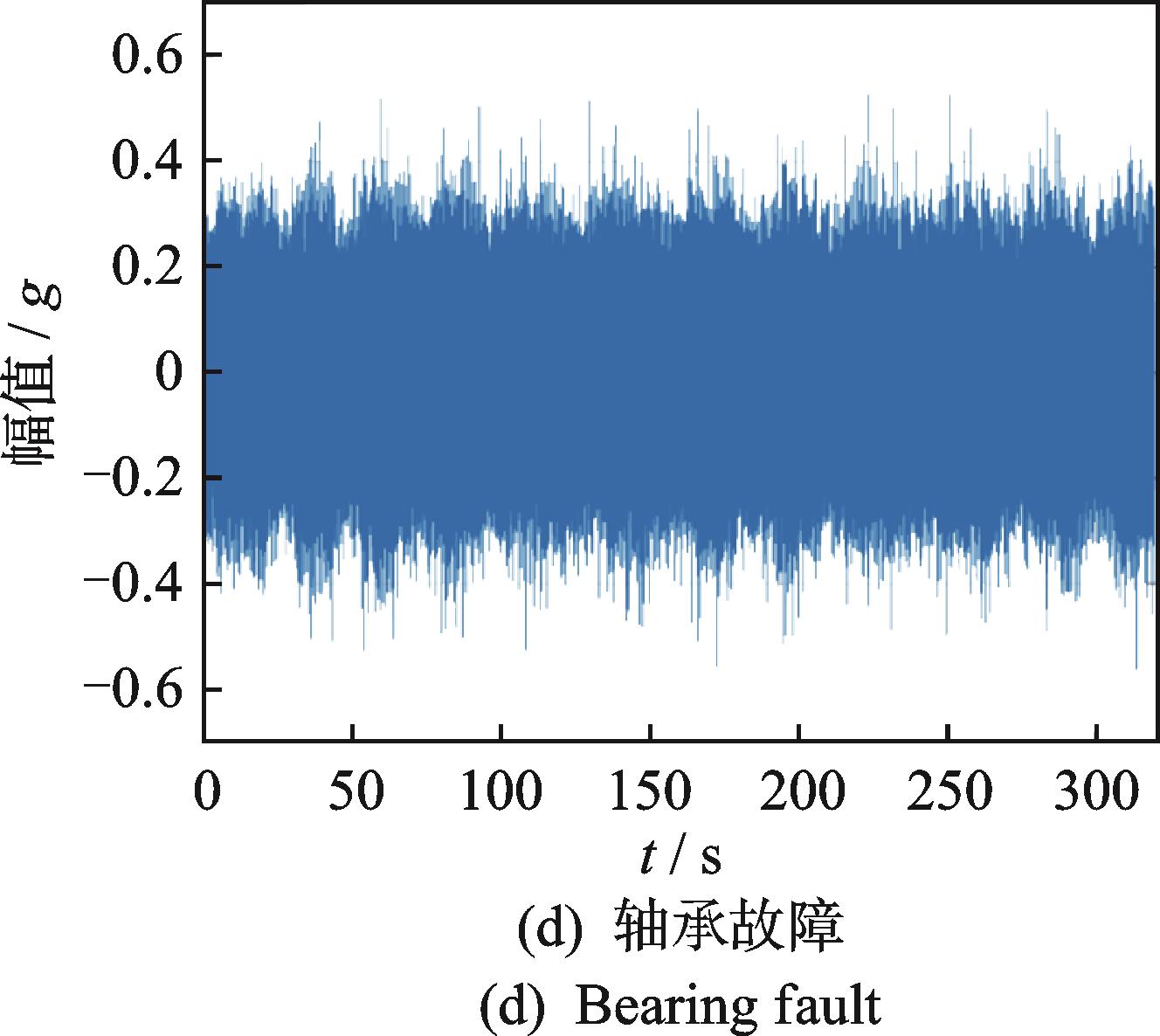

针对单一传感器数据在复杂工程系统的故障诊断中难以全面获取机械设备的状态信息、且易受工况变化干扰的问题,提出了一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,简称CNN)的多模态数据融合轴承故障诊断方法。首先,构建小波滤波器组,对振动信号和声发射信号自适应选择时频变换尺度区间,进行连续小波变换生成时频图样本;其次,搭建深度学习诊断模型,设计多尺度模块、密集耦合模块以及融合与决策模块,提取不同模态数据的故障特征,并引入相似性约束学习联合特征信息;最后,利用Softmax分类函数实现滚动轴承不同故障位置和程度的精确分类。实验室多模态数据集的验证结果表明,当测试集中加入未训练过的转速数据时,所提出的多尺度特征密集耦合卷积神经网络(multi-scale feature dense coupled convolutional neural network,简称MFDCCNN)的平均识别准确率达到99.21%,且在分类准确性、诊断稳定性和泛化能力这3个方面均优于经典深度学习模型、消融实验模型和单一源数据诊断方法。

针对单一传感器数据在复杂工程系统的故障诊断中难以全面获取机械设备的状态信息、且易受工况变化干扰的问题,提出了一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,简称CNN)的多模态数据融合轴承故障诊断方法。首先,构建小波滤波器组,对振动信号和声发射信号自适应选择时频变换尺度区间,进行连续小波变换生成时频图样本;其次,搭建深度学习诊断模型,设计多尺度模块、密集耦合模块以及融合与决策模块,提取不同模态数据的故障特征,并引入相似性约束学习联合特征信息;最后,利用Softmax分类函数实现滚动轴承不同故障位置和程度的精确分类。实验室多模态数据集的验证结果表明,当测试集中加入未训练过的转速数据时,所提出的多尺度特征密集耦合卷积神经网络(multi-scale feature dense coupled convolutional neural network,简称MFDCCNN)的平均识别准确率达到99.21%,且在分类准确性、诊断稳定性和泛化能力这3个方面均优于经典深度学习模型、消融实验模型和单一源数据诊断方法。

2025,45(6):1090-1097, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.003

摘要:

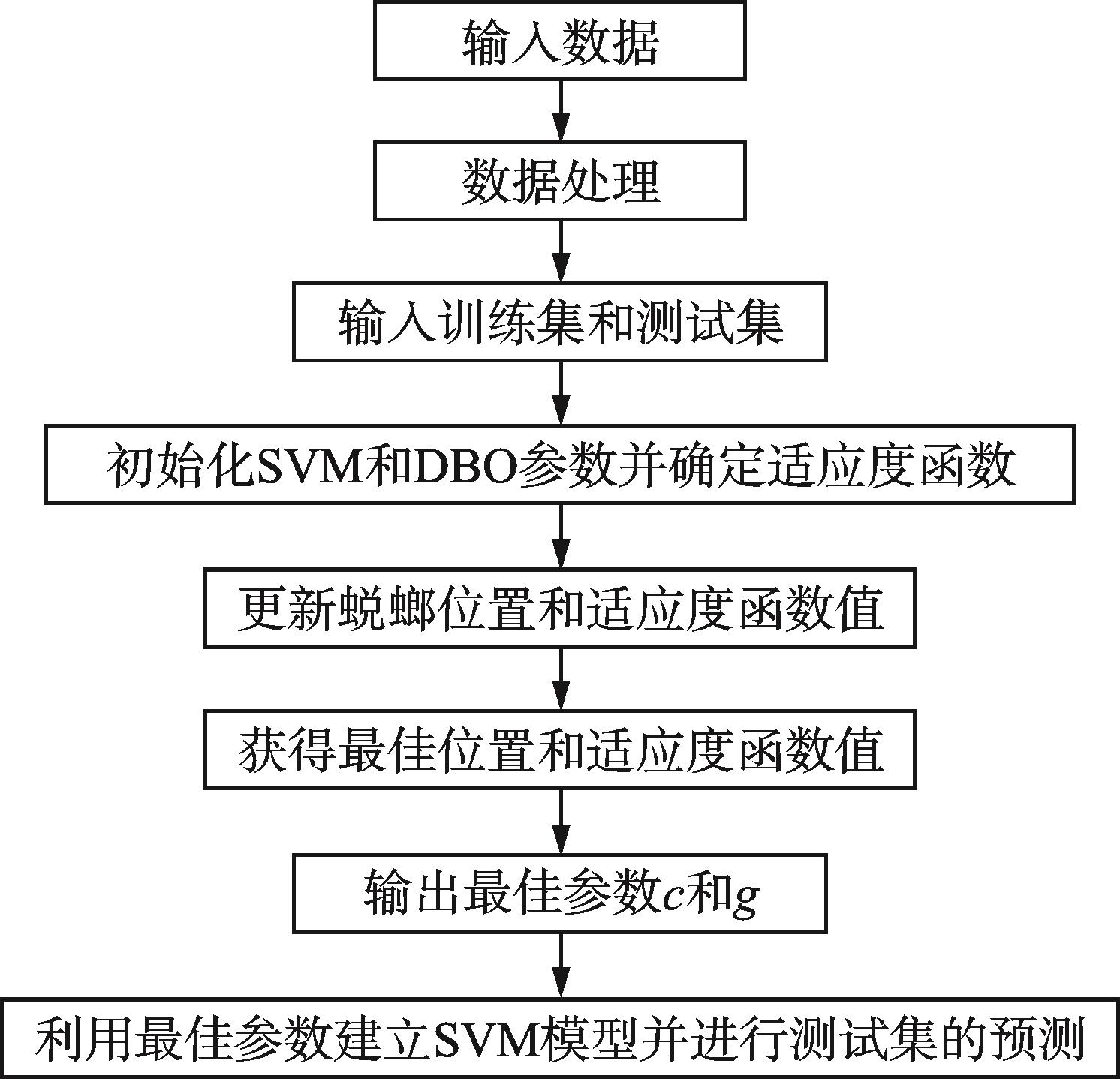

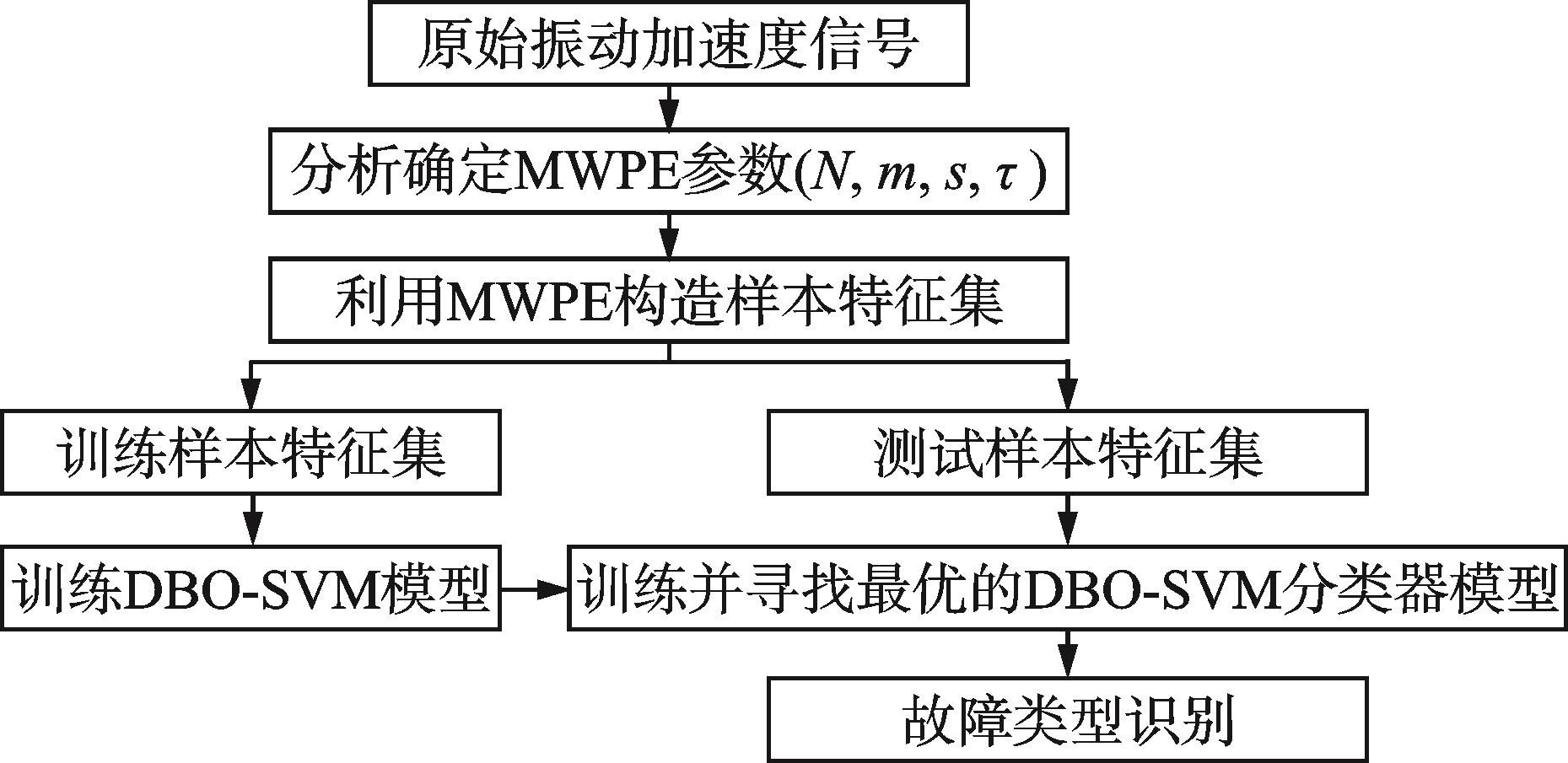

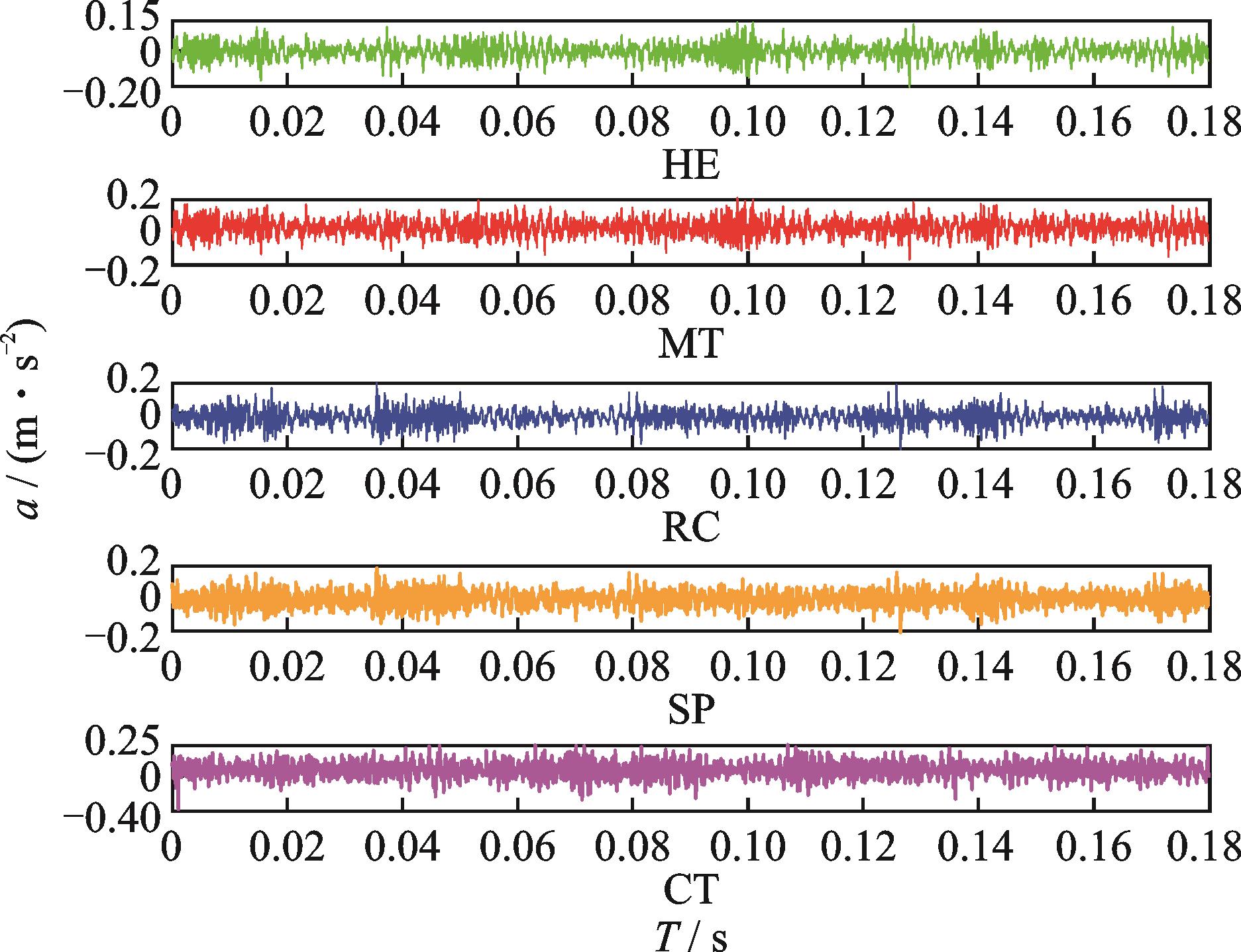

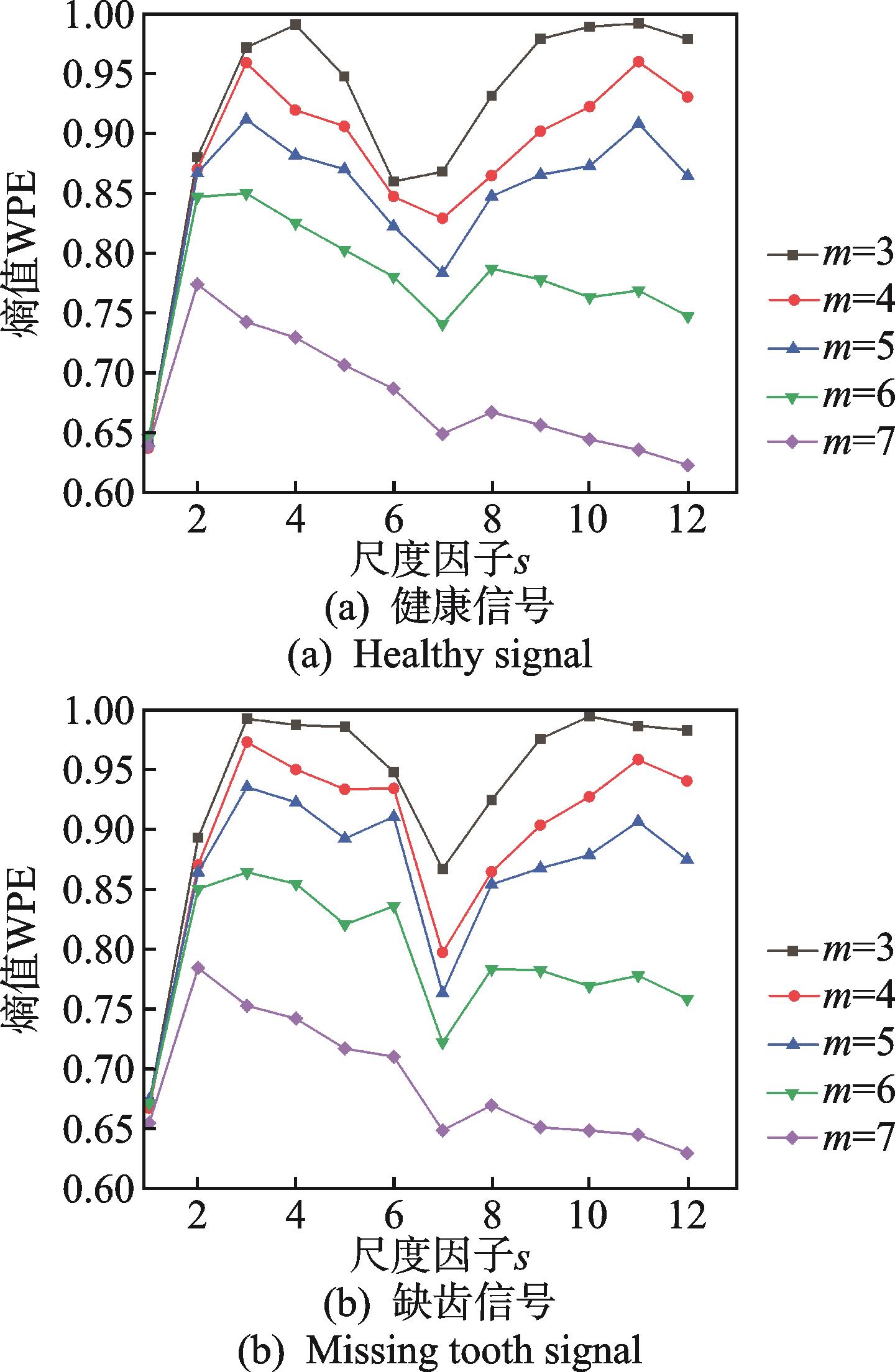

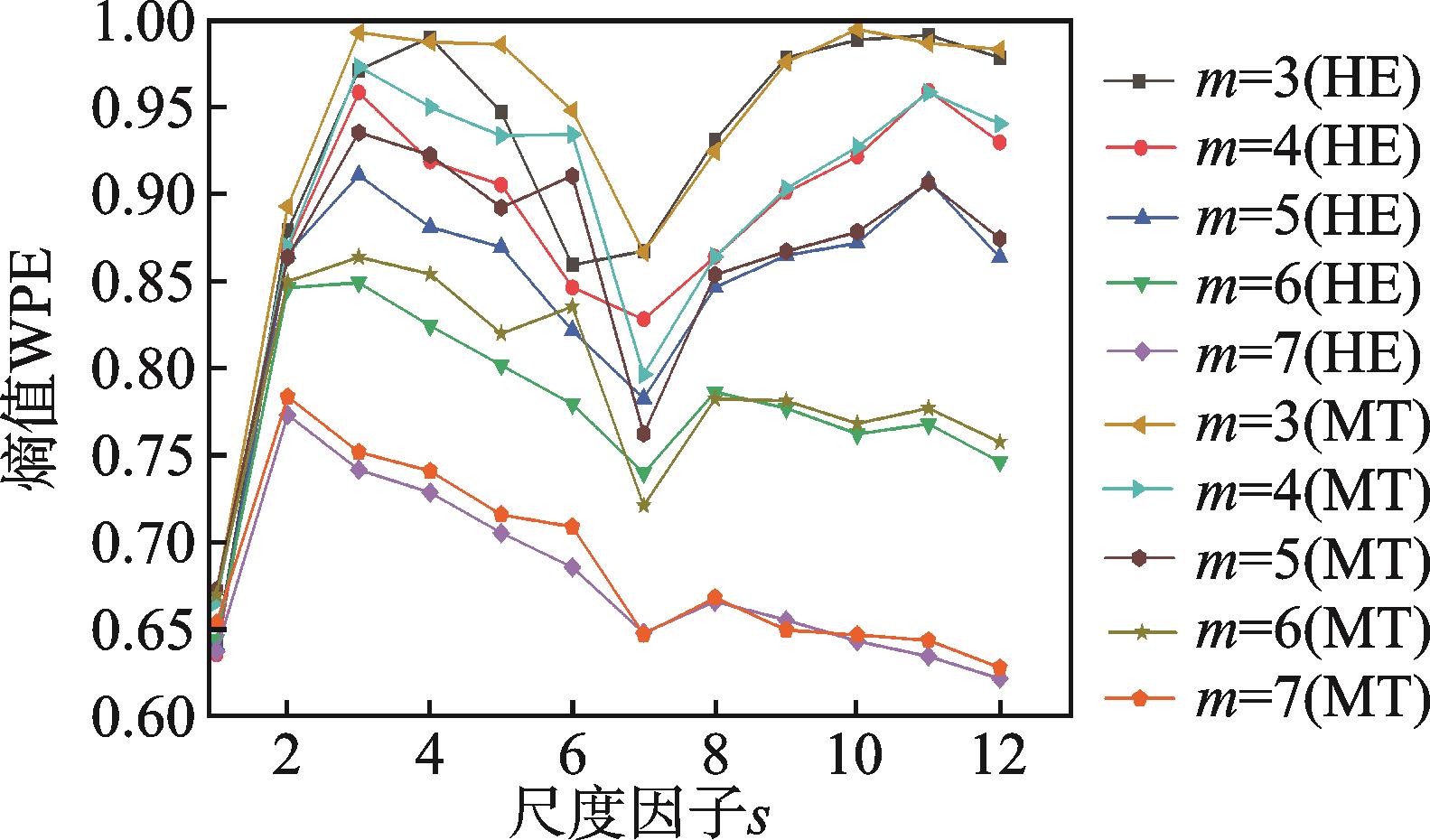

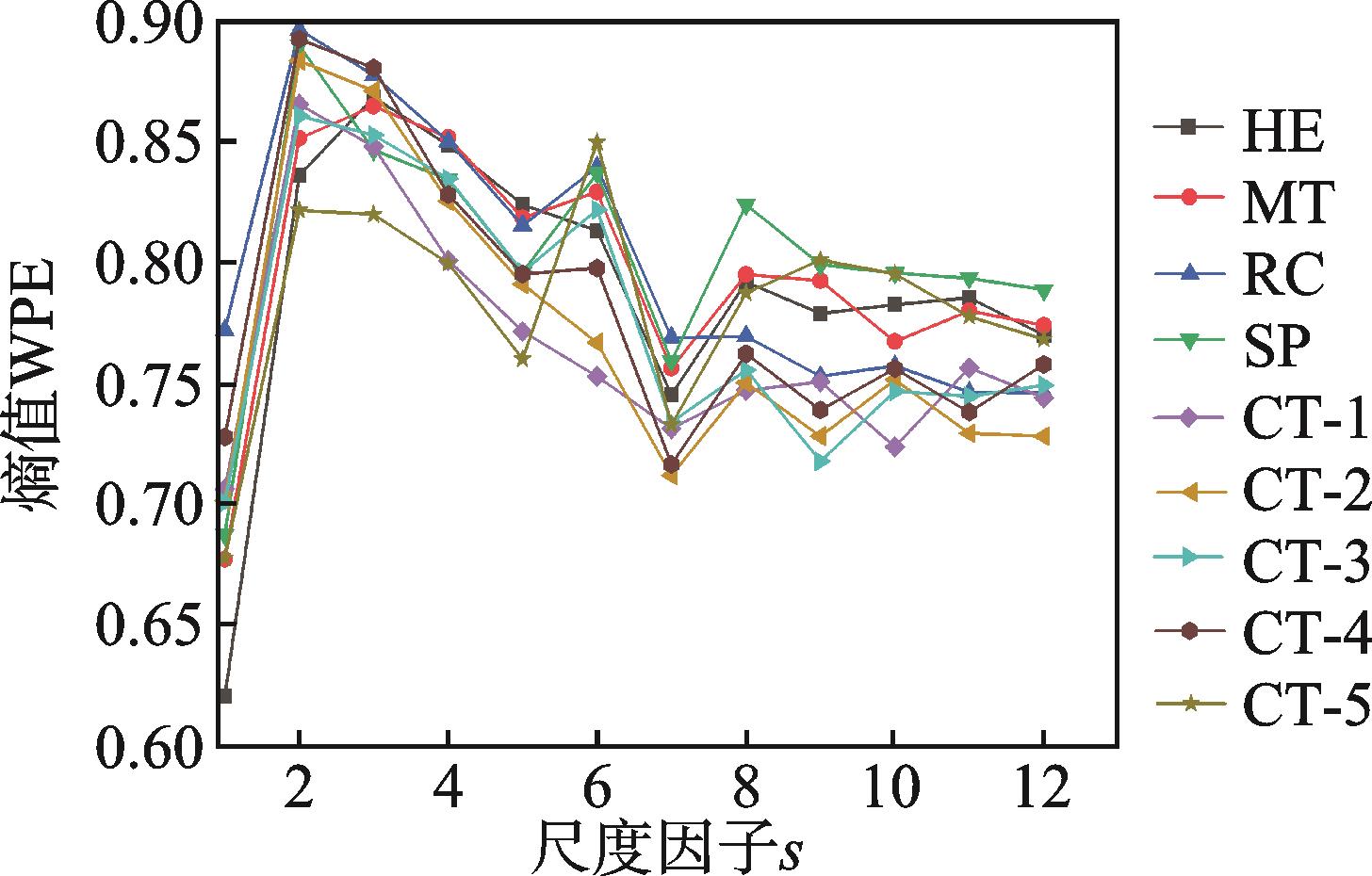

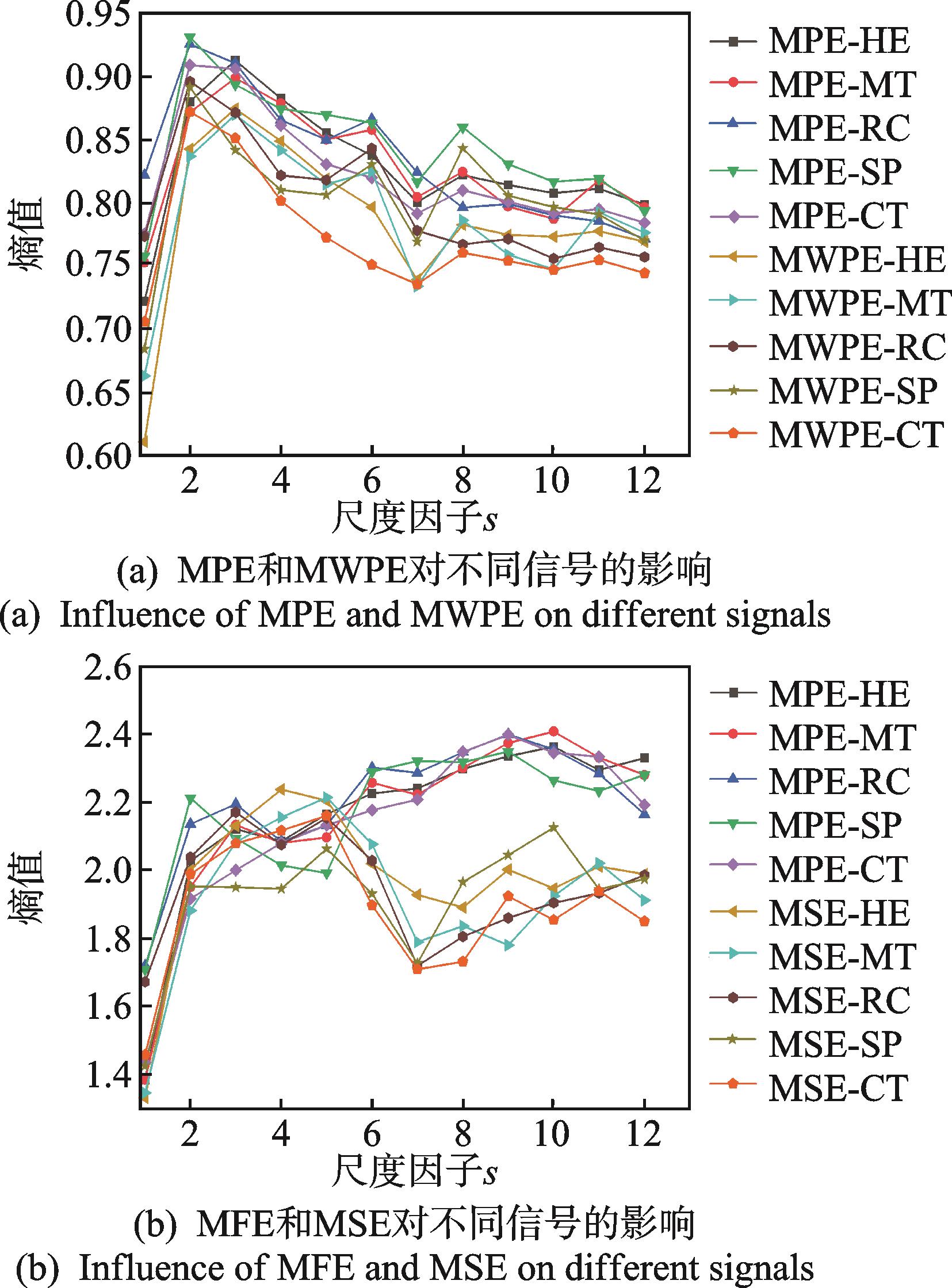

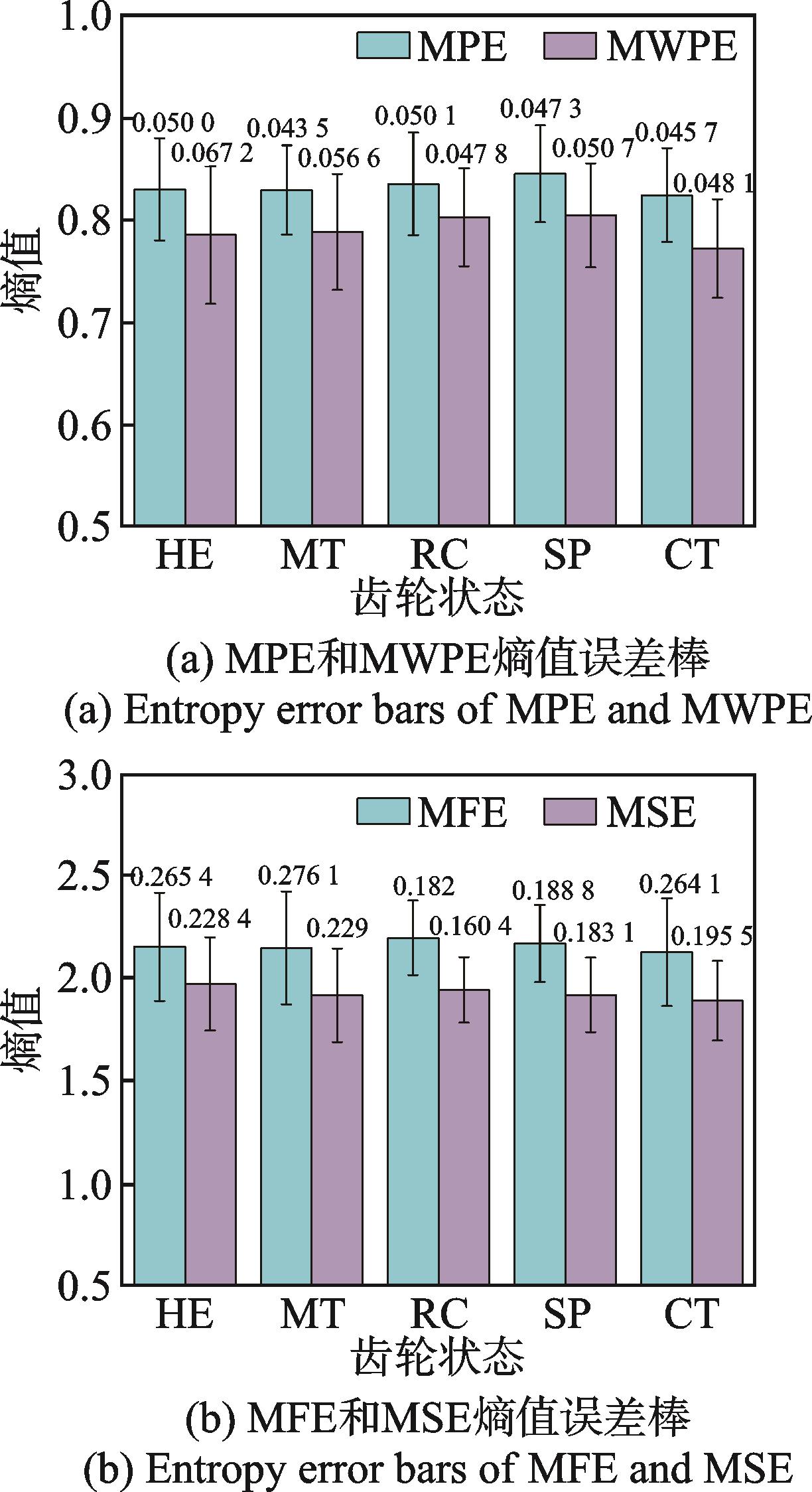

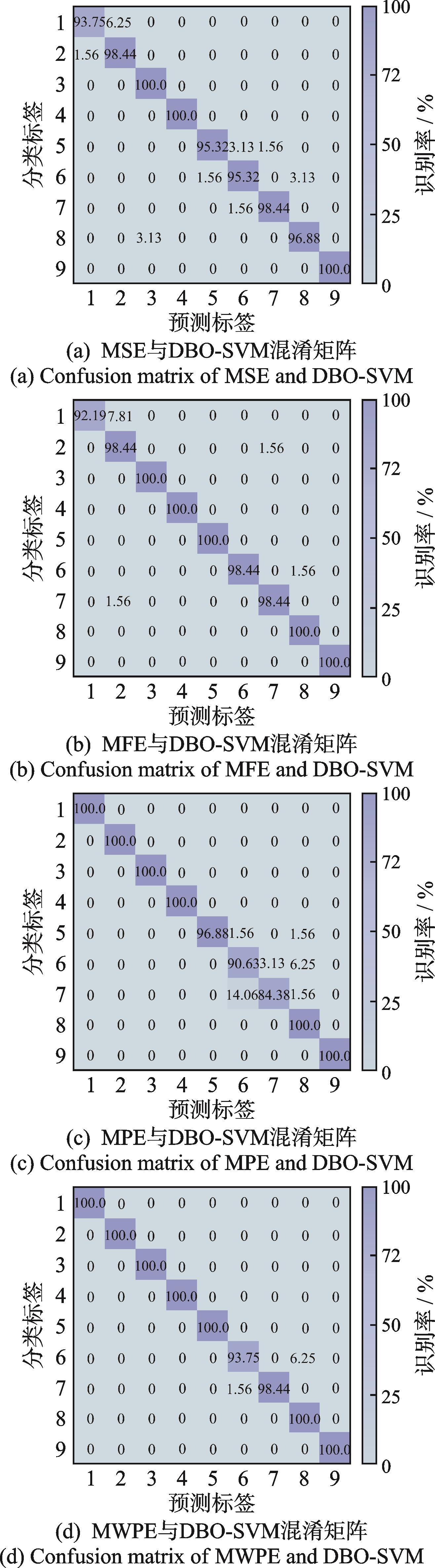

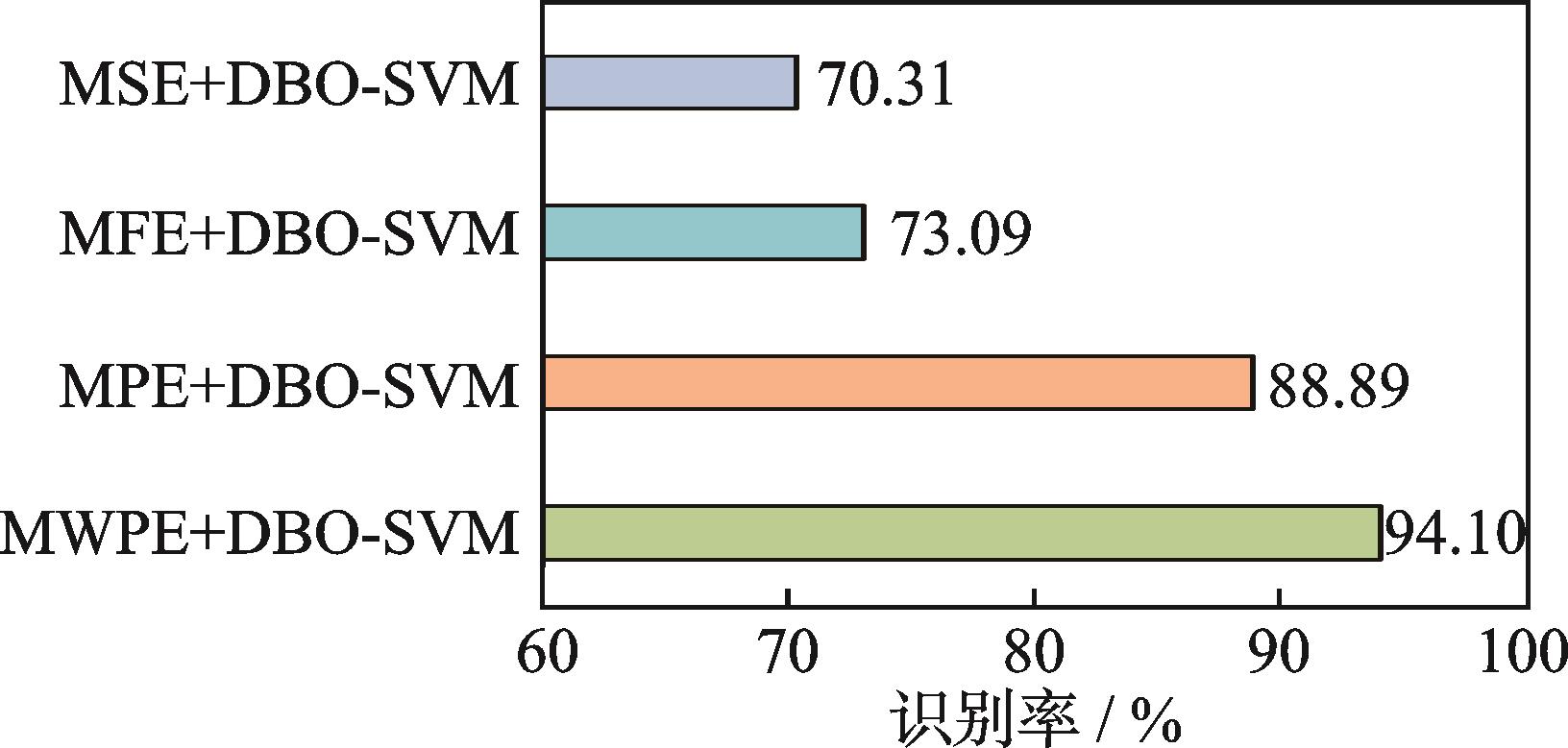

针对齿轮故障领域识别率低和识别时间长的问题,基于多尺度加权排列熵(multiscale weighted permutation entropy,简称MWPE)、蜣螂算法(dung beetle optimizer,简称DBO)与支持向量机(support vector machine,简称SVM)的原理,提出基于MWPE和DBO结合SVM的故障识别方法。首先,由于MWPE的嵌入维数难以确定且对结果影响较大,通过MWPE熵值分析引入变异系数(coefficient of variation,简称CV)来确定嵌入维数;其次,构建故障特征集;最后,利用DBO与SVM结合的分类器DBO-SVM进行故障识别。结果表明:MWPE与多尺度排列熵(multiscale permutation entropy,简称MPE)、多尺度熵(multiscale entropy,简称MSE)、多尺度模糊熵(multiscale fuzzy entropy,简称MFE)等算法相比,对齿轮故障信息的提取效果较好;DBO-SVM分类器在识别准确率和效率上均优于常规优化分类器,所提方法在齿轮特征测试集上达到99.13%的识别准确率,在噪声状态下达到94.10%的识别准确率,证明MWPE的噪声鲁棒性较好。

针对齿轮故障领域识别率低和识别时间长的问题,基于多尺度加权排列熵(multiscale weighted permutation entropy,简称MWPE)、蜣螂算法(dung beetle optimizer,简称DBO)与支持向量机(support vector machine,简称SVM)的原理,提出基于MWPE和DBO结合SVM的故障识别方法。首先,由于MWPE的嵌入维数难以确定且对结果影响较大,通过MWPE熵值分析引入变异系数(coefficient of variation,简称CV)来确定嵌入维数;其次,构建故障特征集;最后,利用DBO与SVM结合的分类器DBO-SVM进行故障识别。结果表明:MWPE与多尺度排列熵(multiscale permutation entropy,简称MPE)、多尺度熵(multiscale entropy,简称MSE)、多尺度模糊熵(multiscale fuzzy entropy,简称MFE)等算法相比,对齿轮故障信息的提取效果较好;DBO-SVM分类器在识别准确率和效率上均优于常规优化分类器,所提方法在齿轮特征测试集上达到99.13%的识别准确率,在噪声状态下达到94.10%的识别准确率,证明MWPE的噪声鲁棒性较好。

2025,45(6):1098-1104, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.004

摘要:

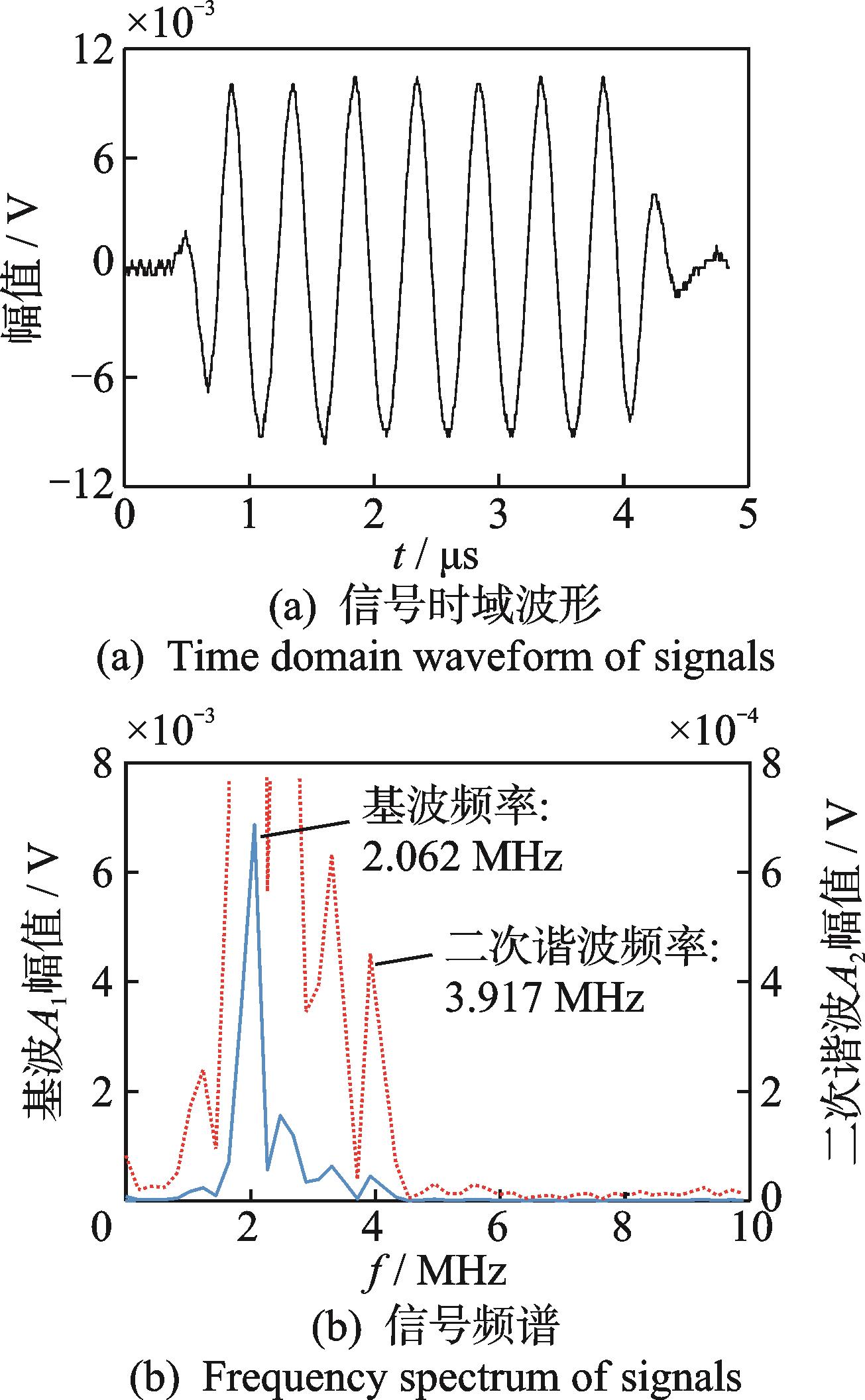

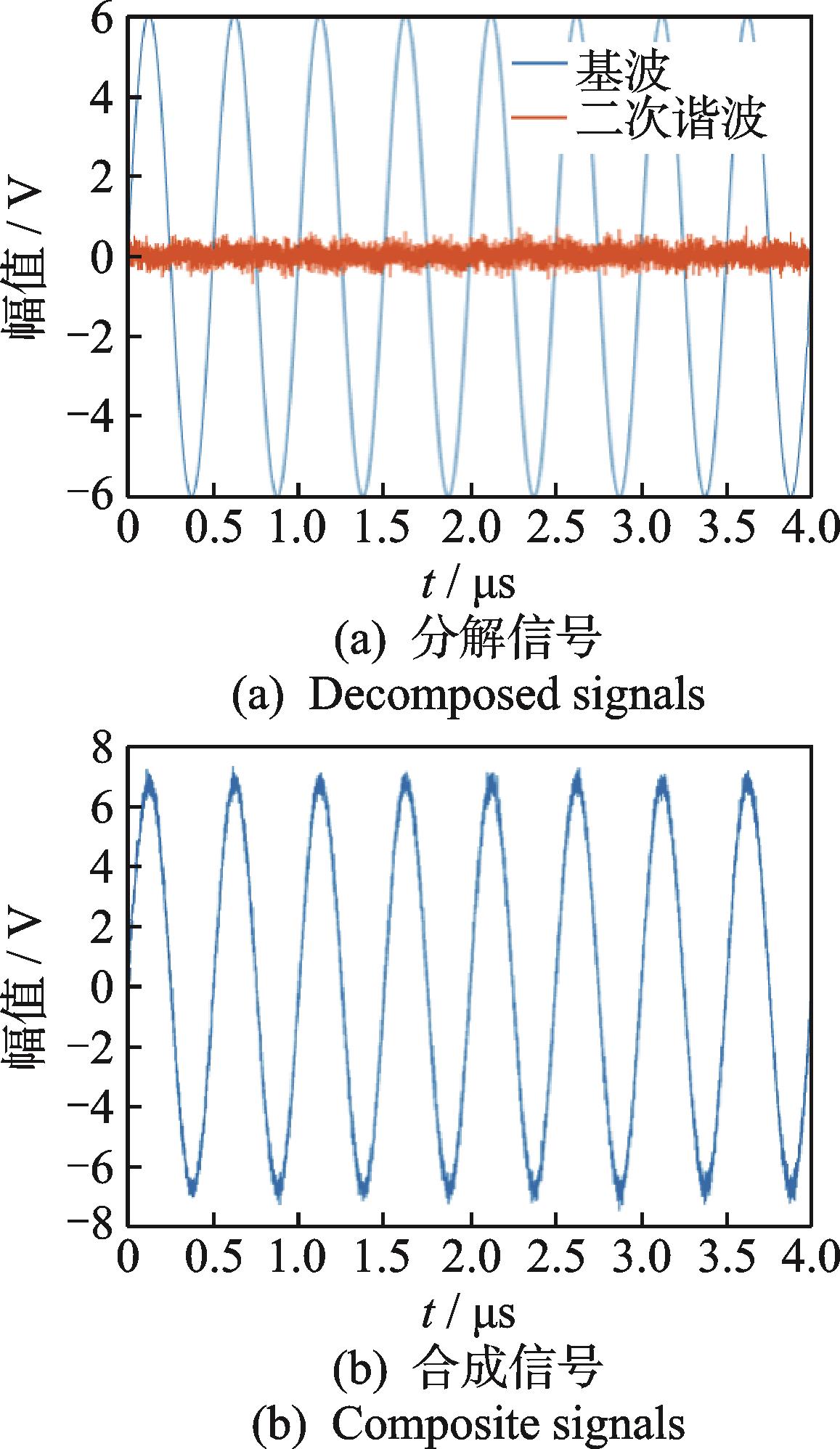

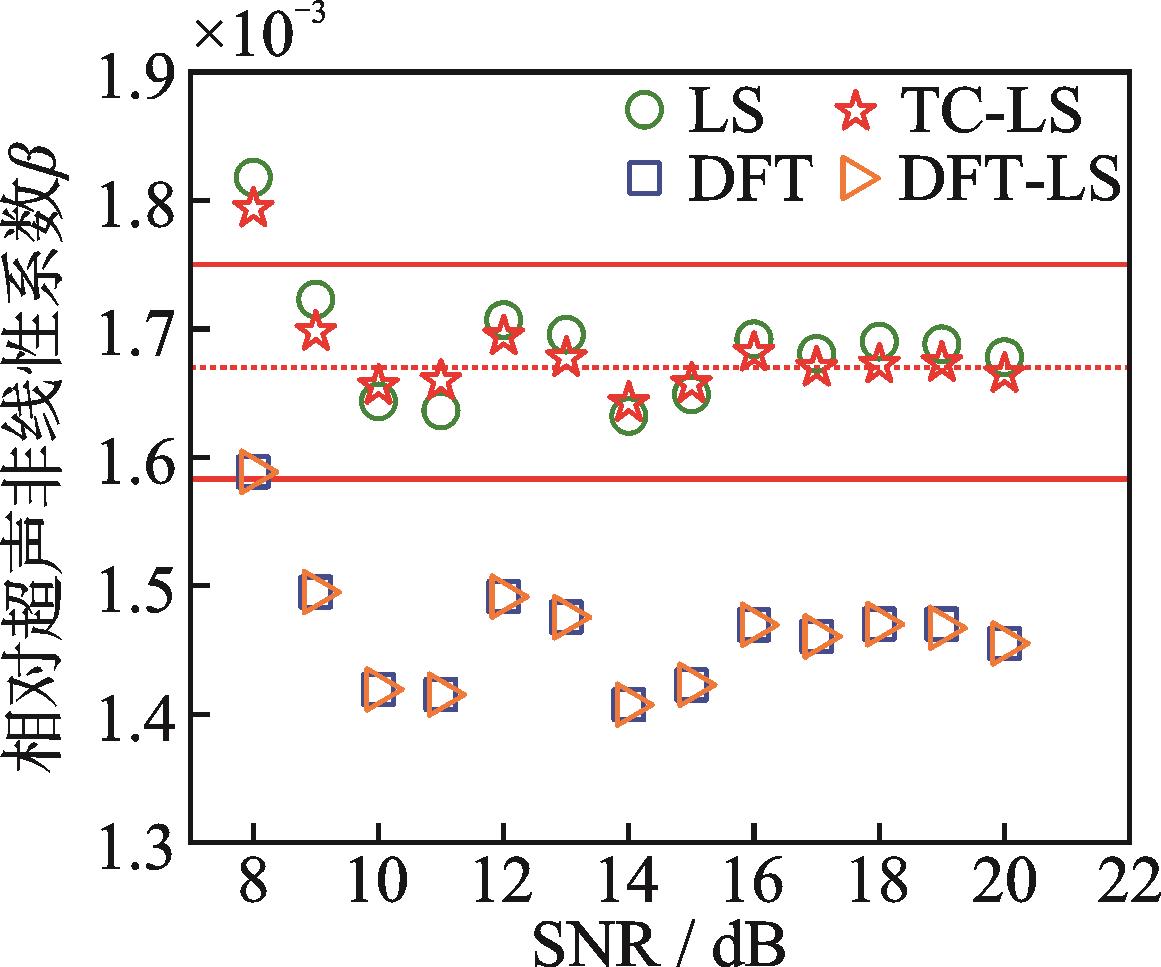

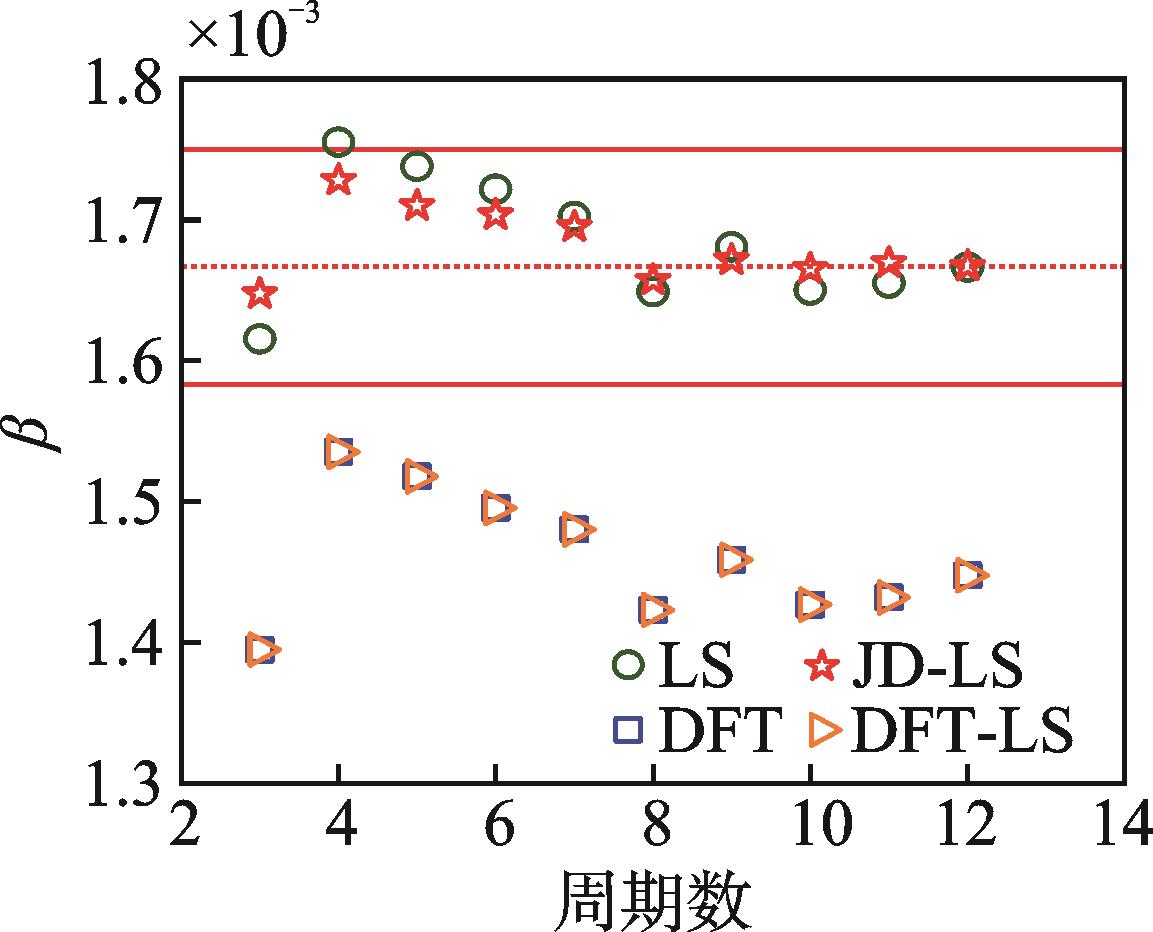

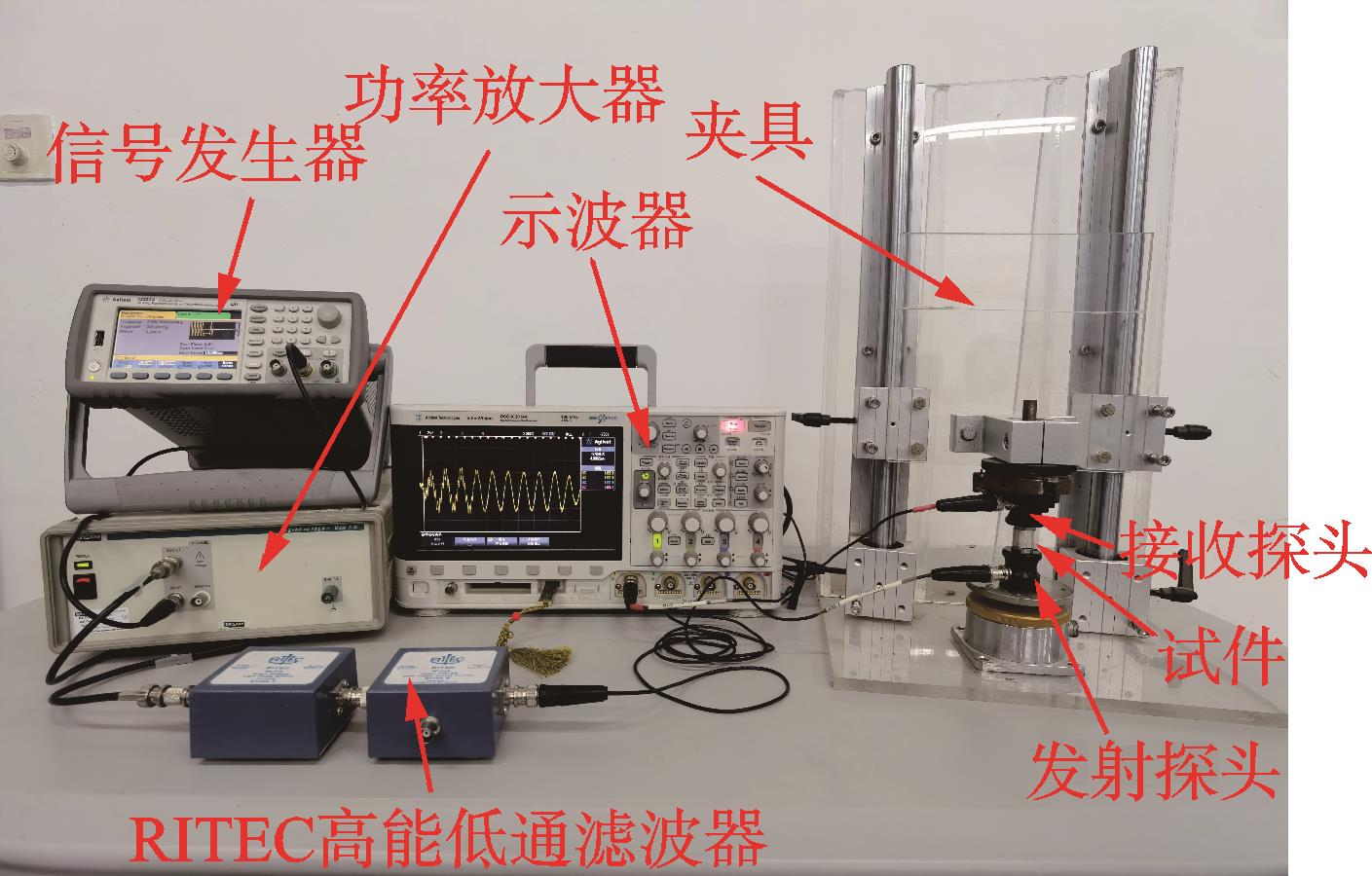

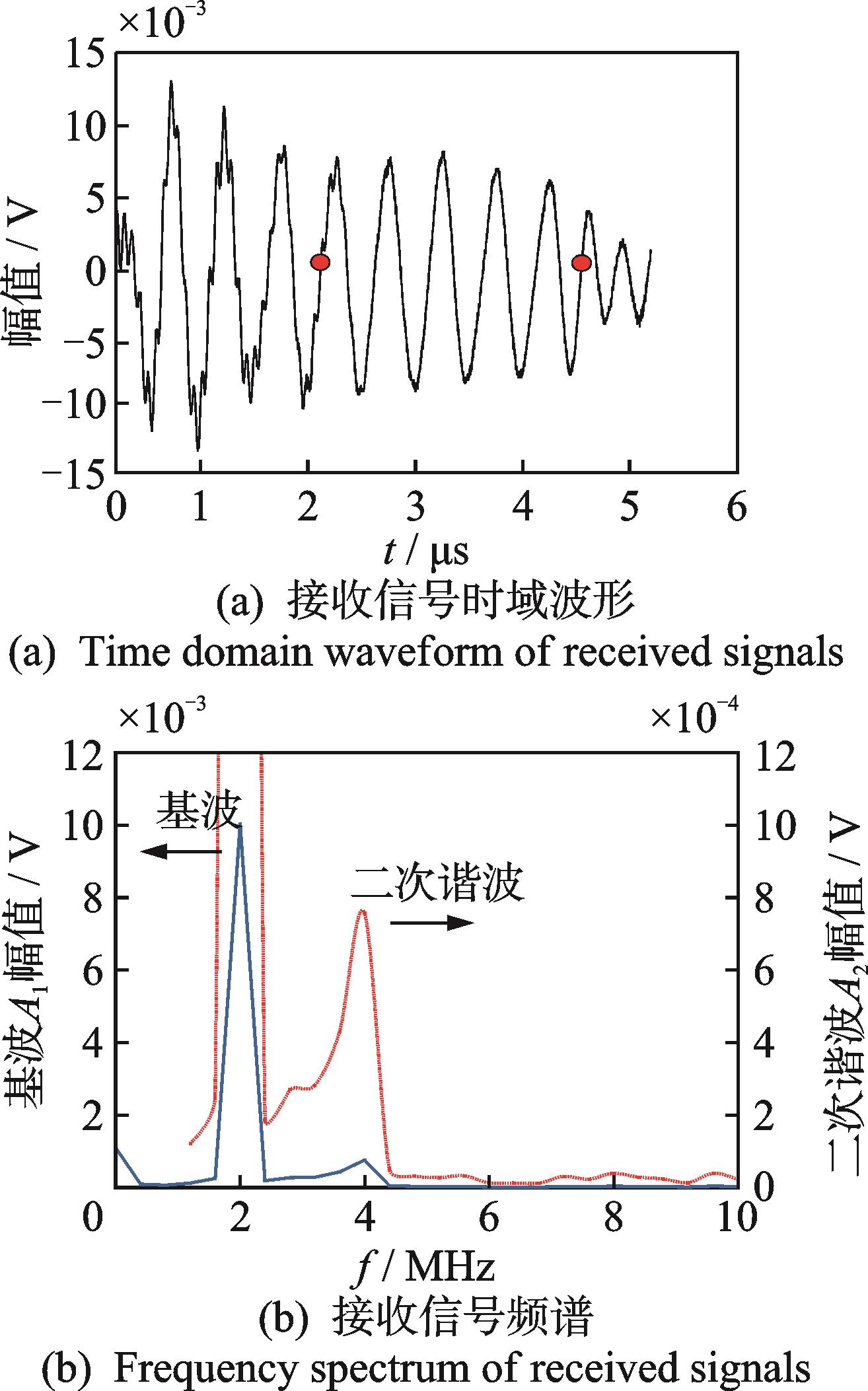

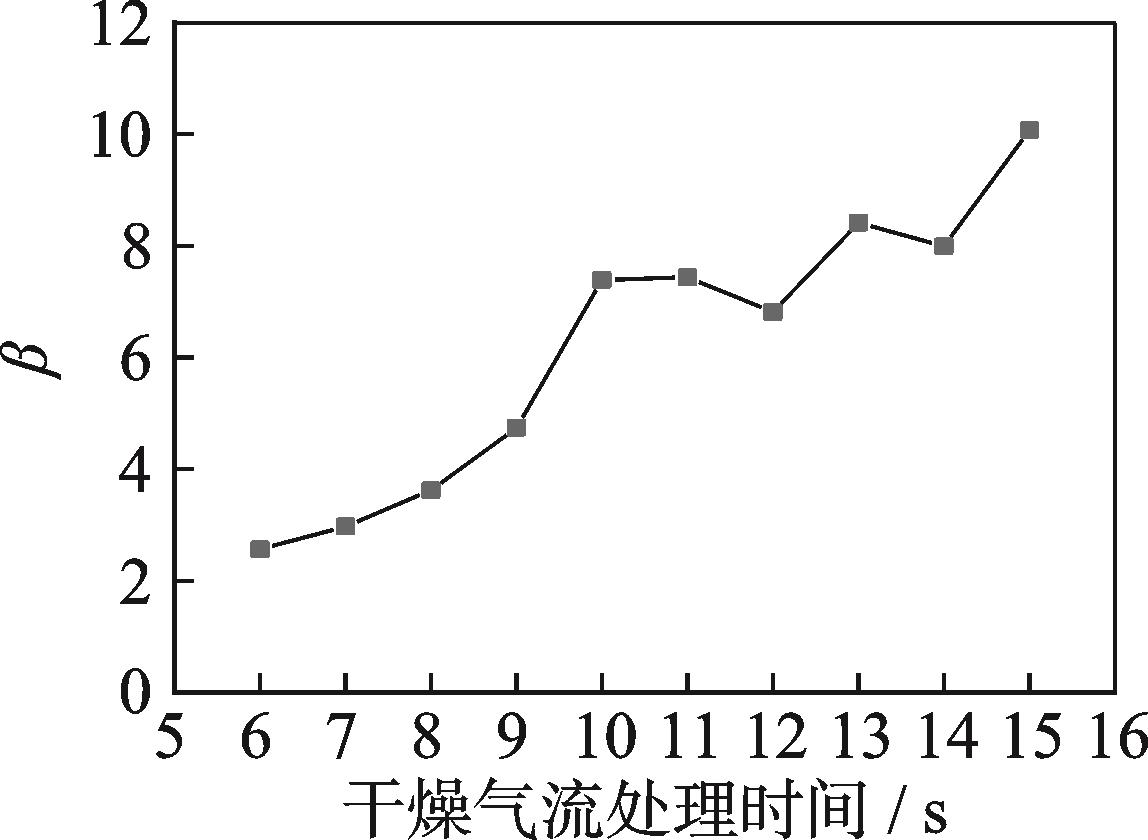

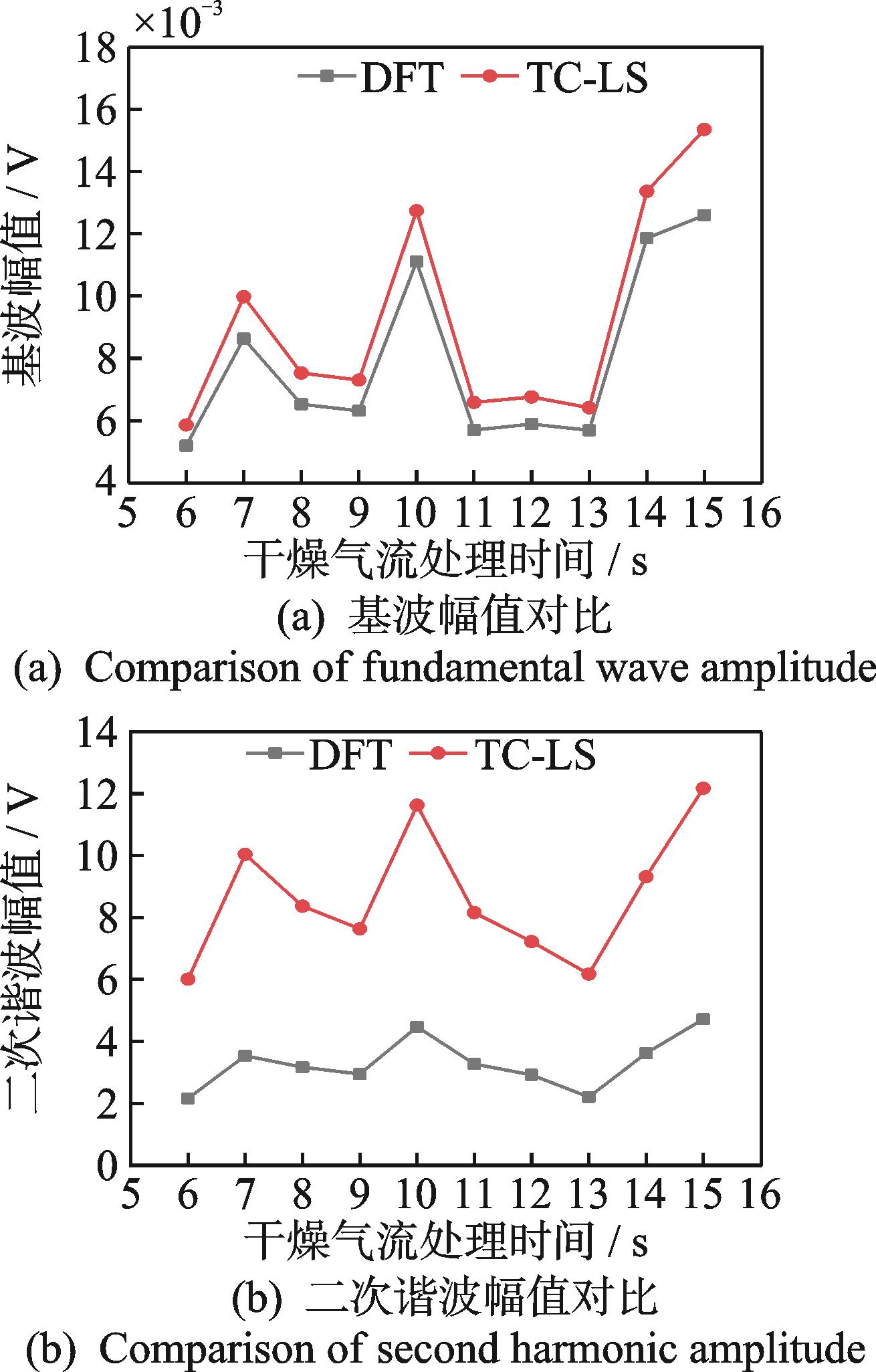

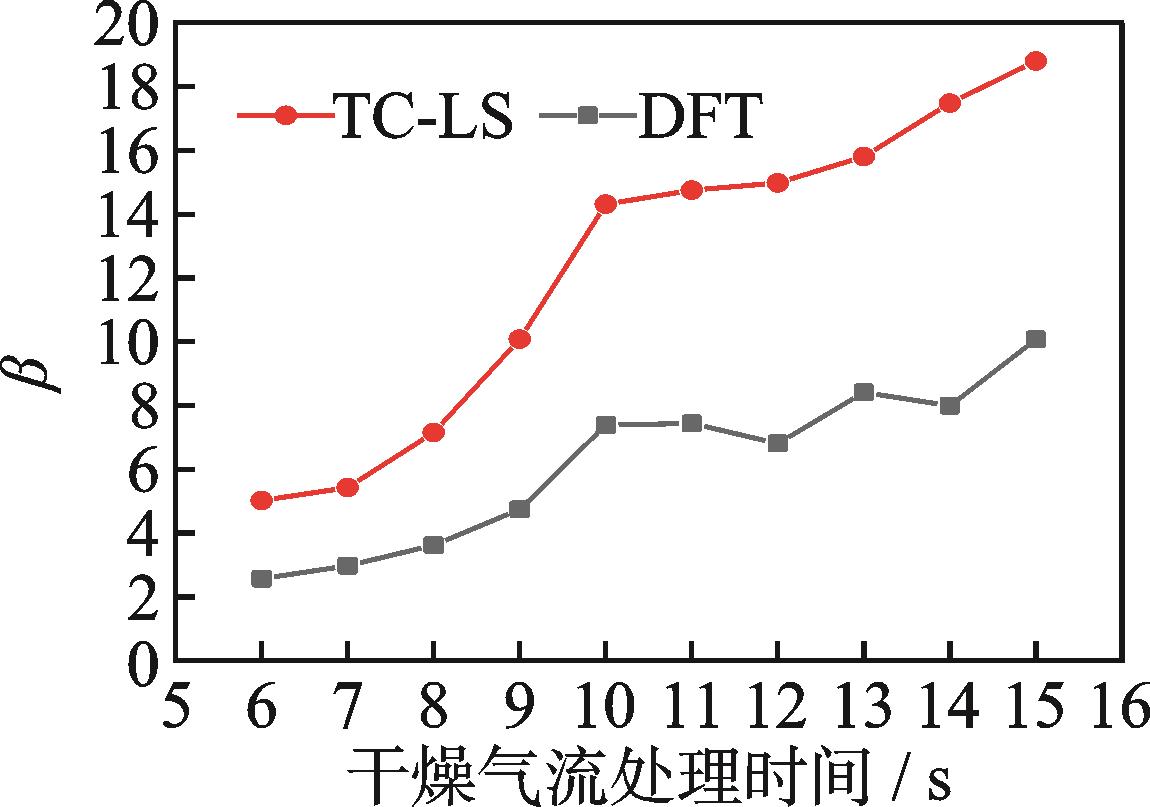

针对常规方法难以检测镁合金涂层缺陷的问题,提出采用非线性超声检测技术对含有不同程度微缺陷的镁合金聚乳酸涂层试件进行检测。同时,由于镁合金涂层试件较小,可容纳的正弦脉冲周期数较少,导致超声非线性系数β的计算易受到噪声和频率偏移的干扰而产生较大误差,提出采用截断-最小二乘法(truncation least square method,简称TC-LS)等4种信号处理方法对涂层试件检测信号进行处理,并进行仿真试验研究。结果表明:TC-LS计算β的误差在5%以内,在抗噪能力和处理少周期数信号能力上比其他3种方法更强、精度更高。对实测信号研究分析表明,TC-LS比离散傅里叶变换(discrete Fourier transform,简称DFT)得到的β值趋势变化更加明显,能够更有效计算β值,为非线性超声信号处理提供了一种新方法。

针对常规方法难以检测镁合金涂层缺陷的问题,提出采用非线性超声检测技术对含有不同程度微缺陷的镁合金聚乳酸涂层试件进行检测。同时,由于镁合金涂层试件较小,可容纳的正弦脉冲周期数较少,导致超声非线性系数β的计算易受到噪声和频率偏移的干扰而产生较大误差,提出采用截断-最小二乘法(truncation least square method,简称TC-LS)等4种信号处理方法对涂层试件检测信号进行处理,并进行仿真试验研究。结果表明:TC-LS计算β的误差在5%以内,在抗噪能力和处理少周期数信号能力上比其他3种方法更强、精度更高。对实测信号研究分析表明,TC-LS比离散傅里叶变换(discrete Fourier transform,简称DFT)得到的β值趋势变化更加明显,能够更有效计算β值,为非线性超声信号处理提供了一种新方法。

2025,45(6):1105-1111, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.005

摘要:

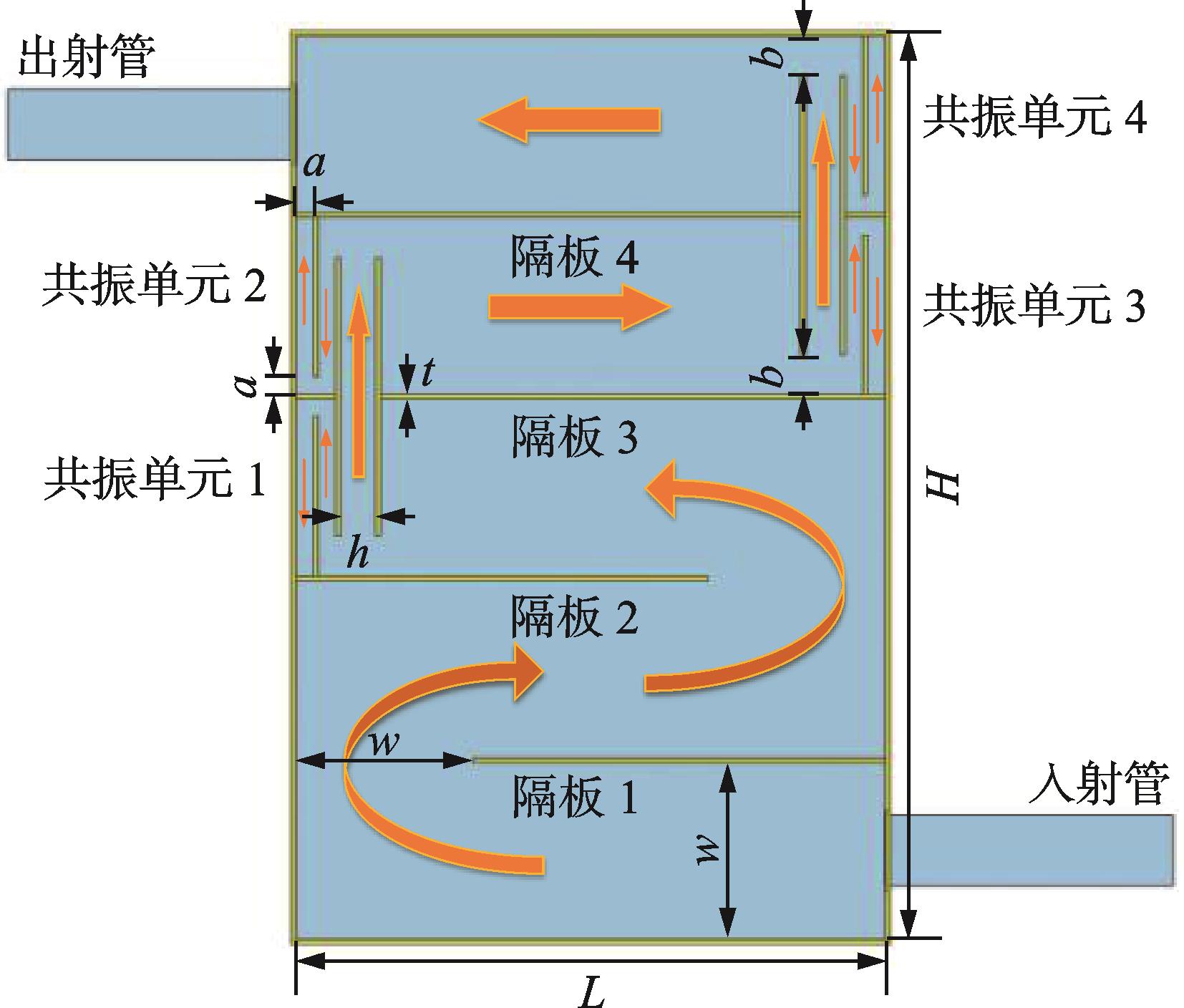

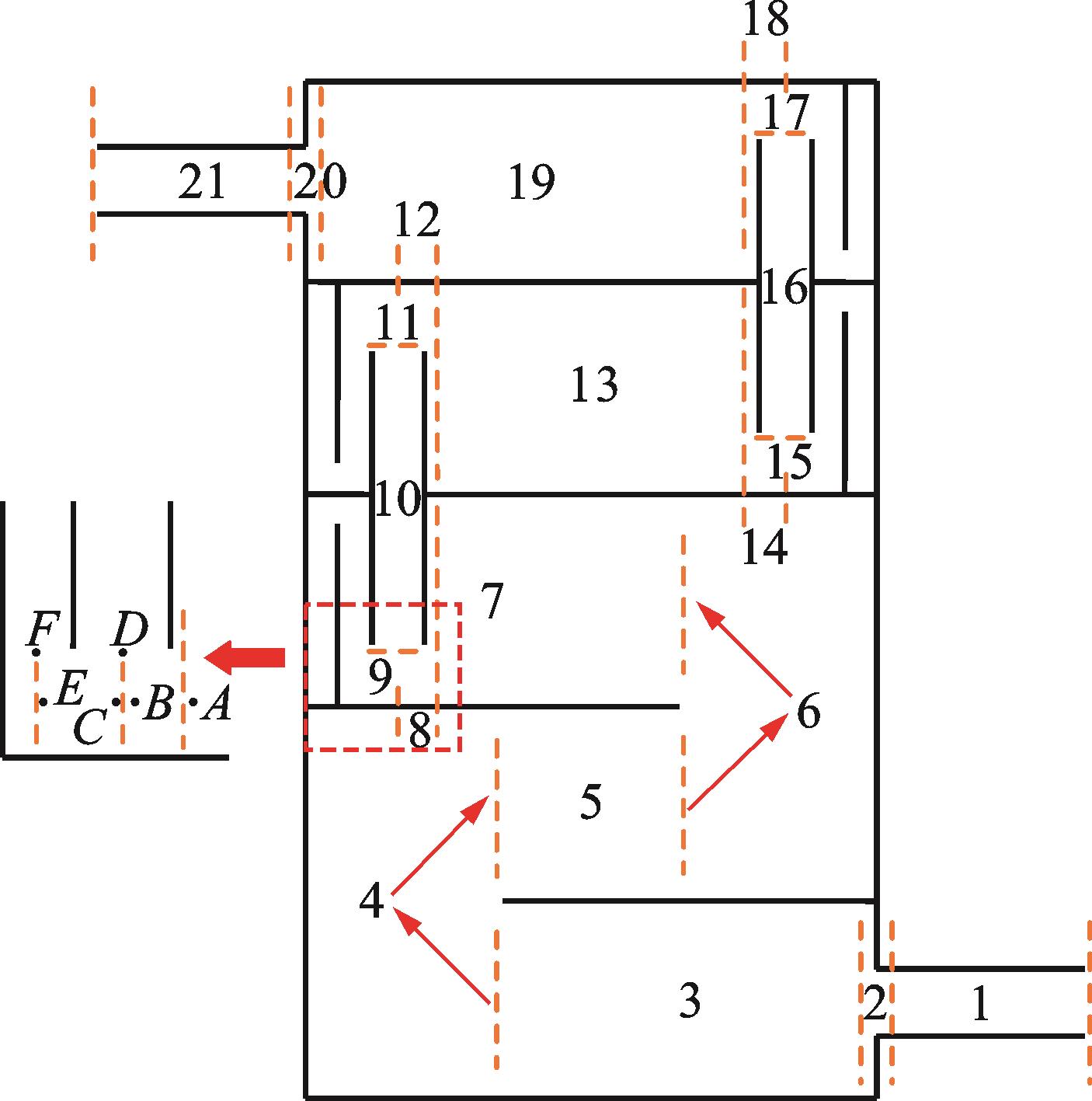

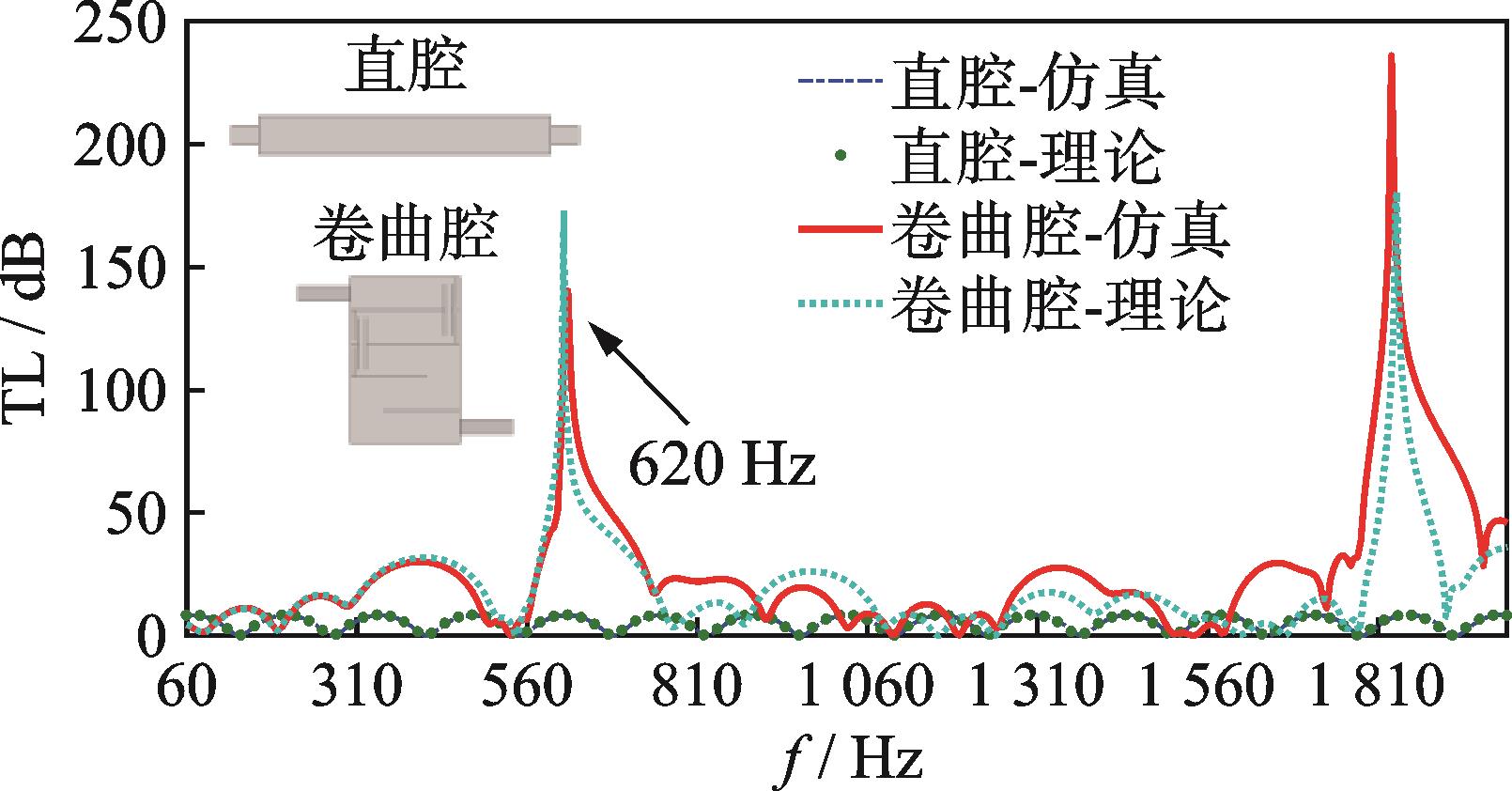

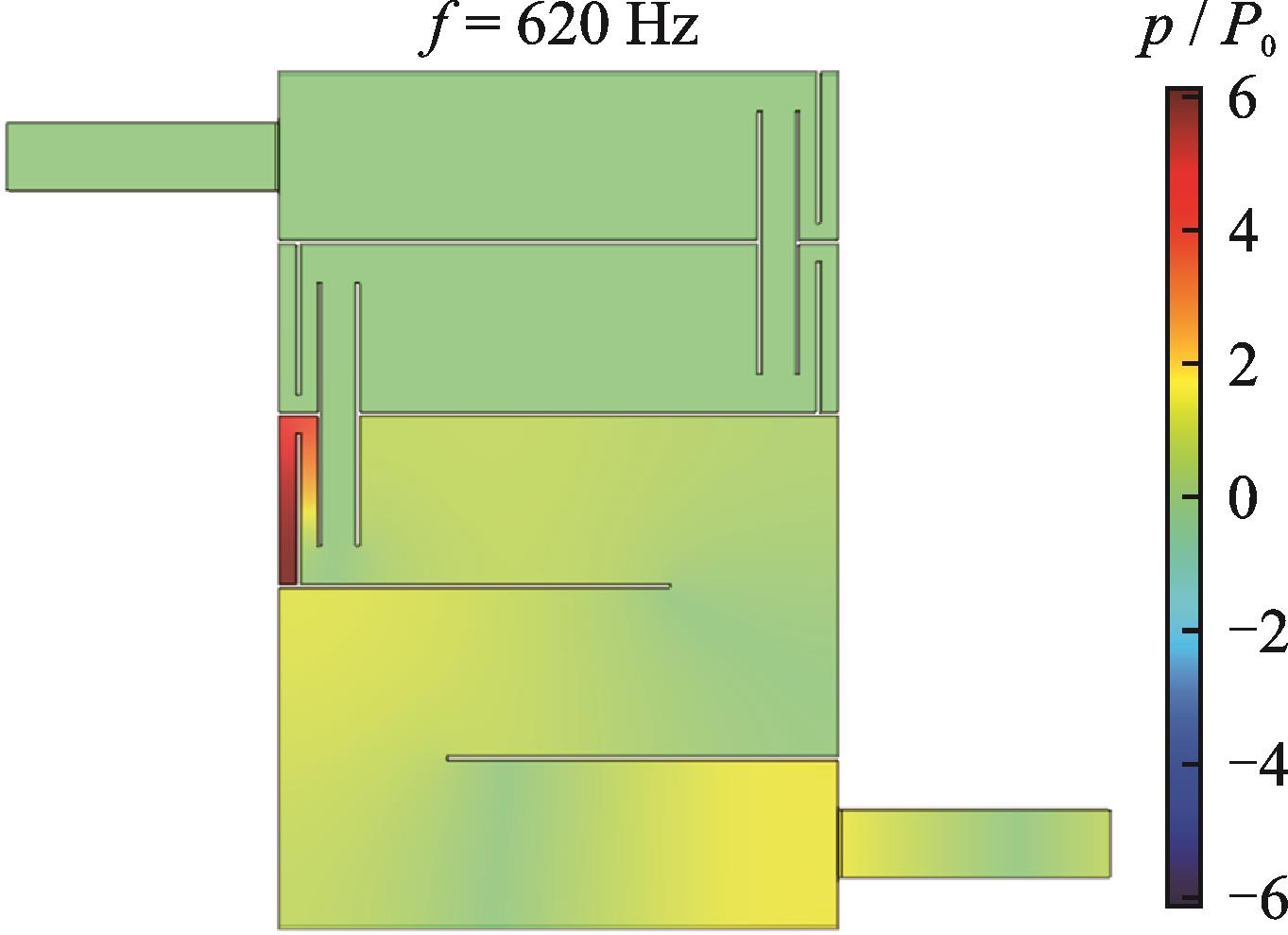

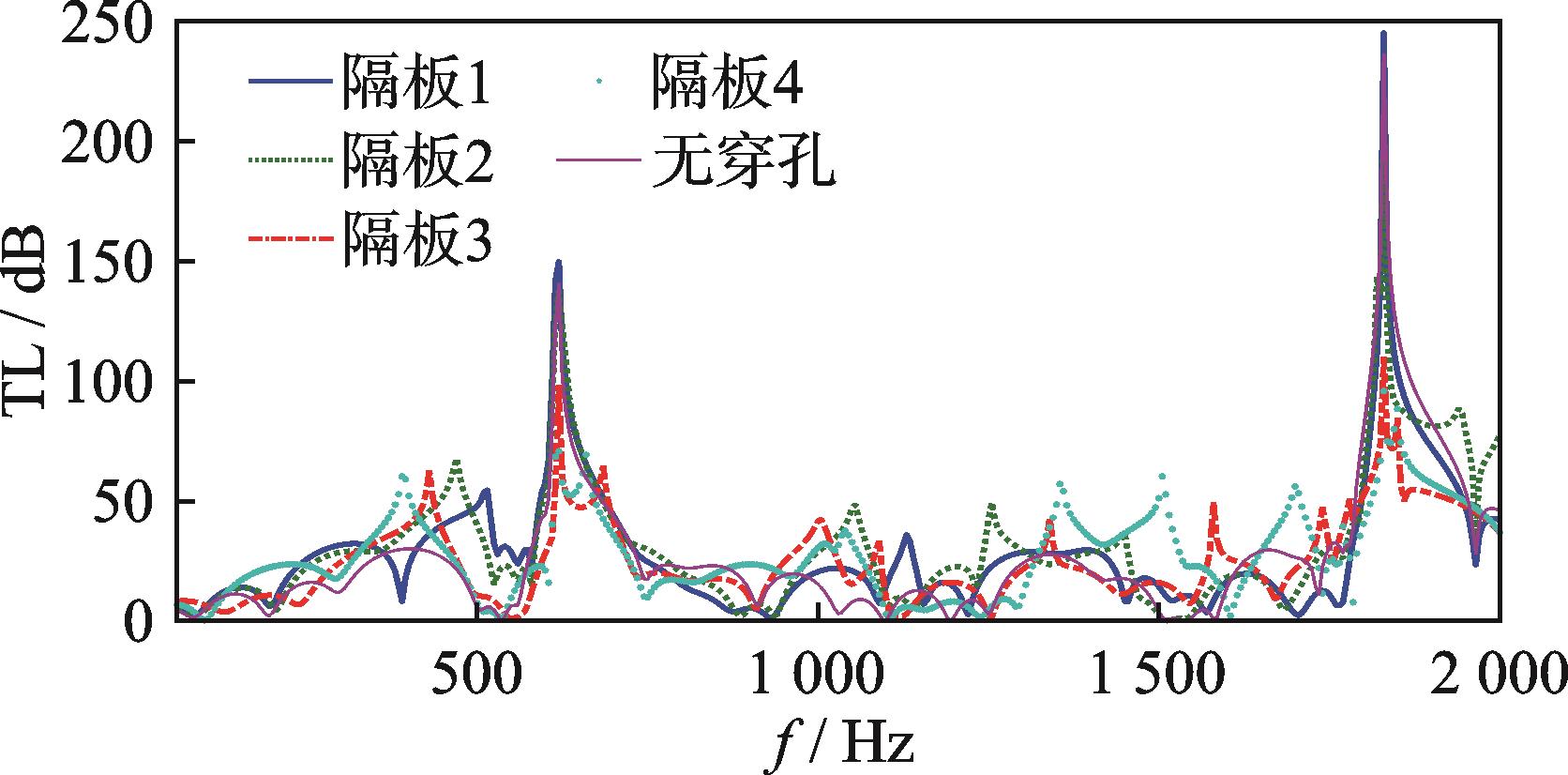

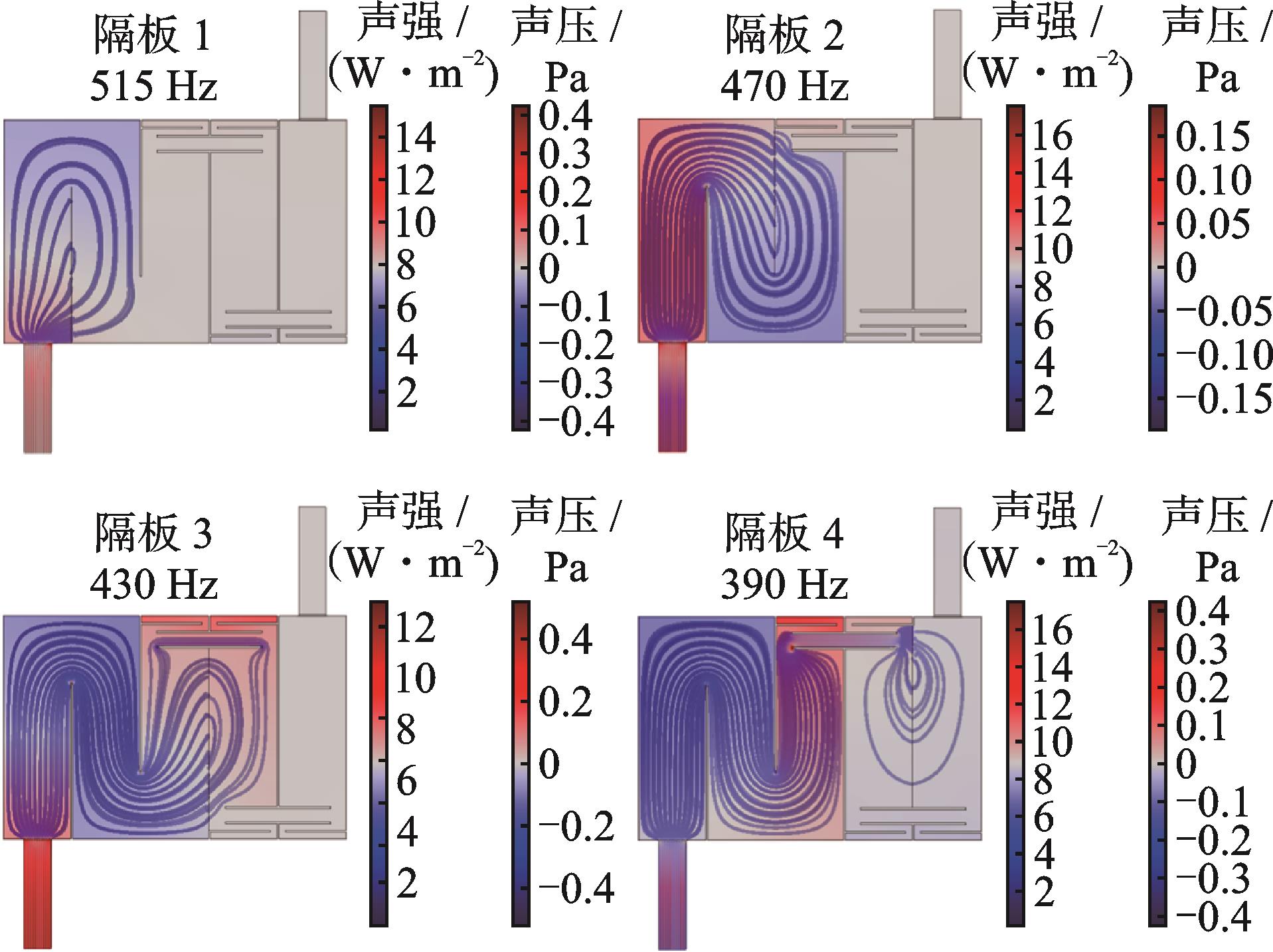

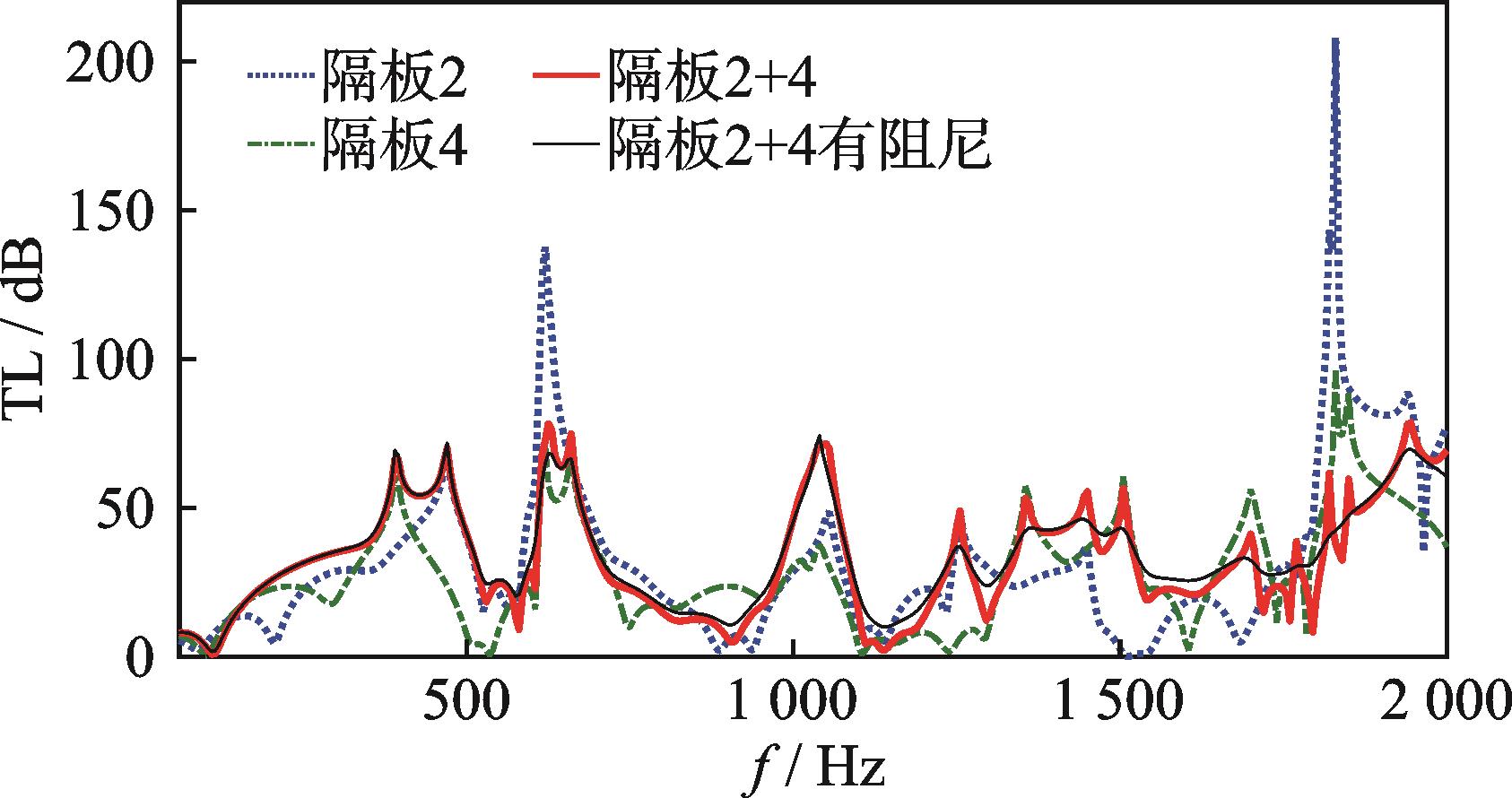

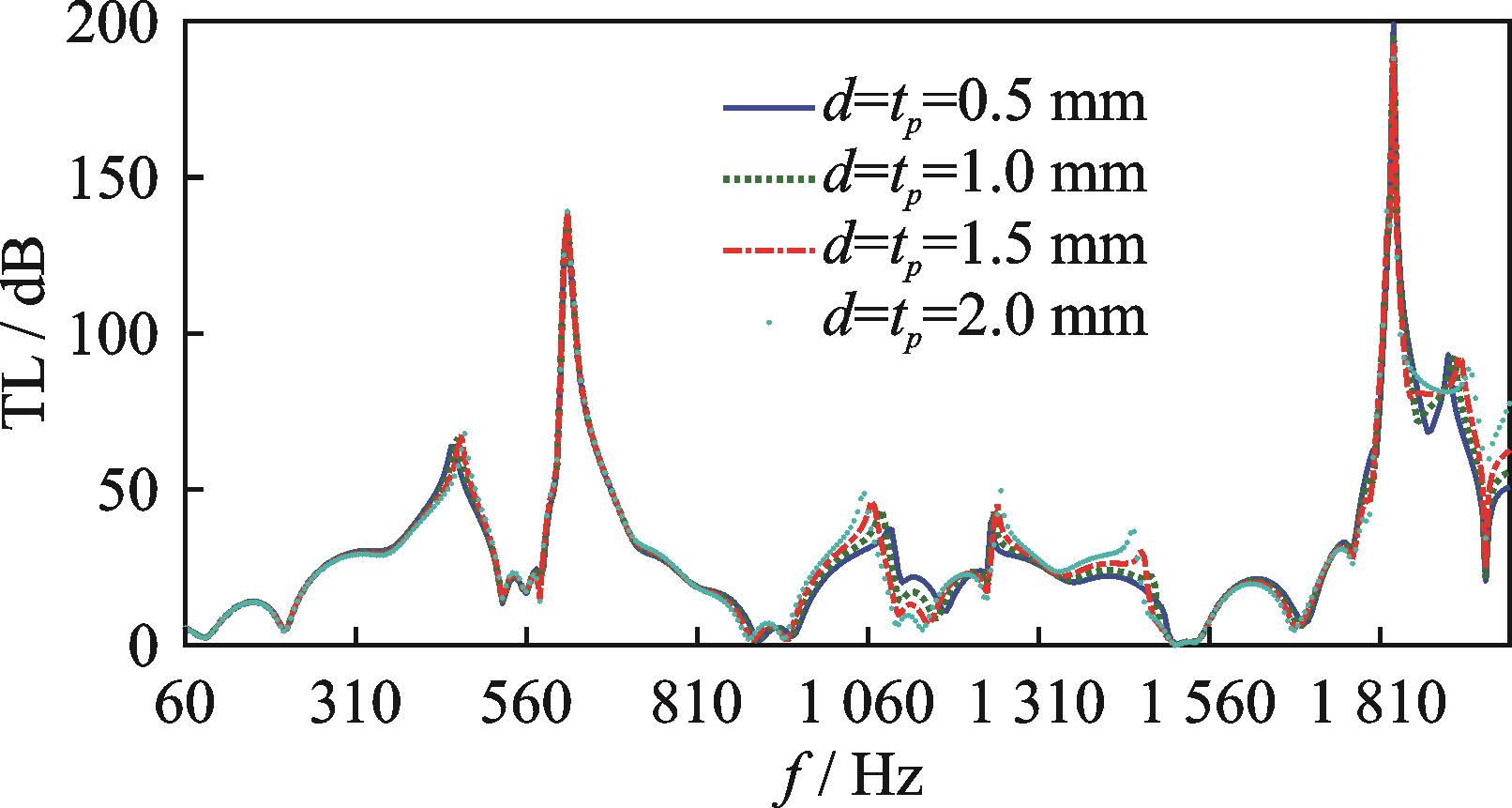

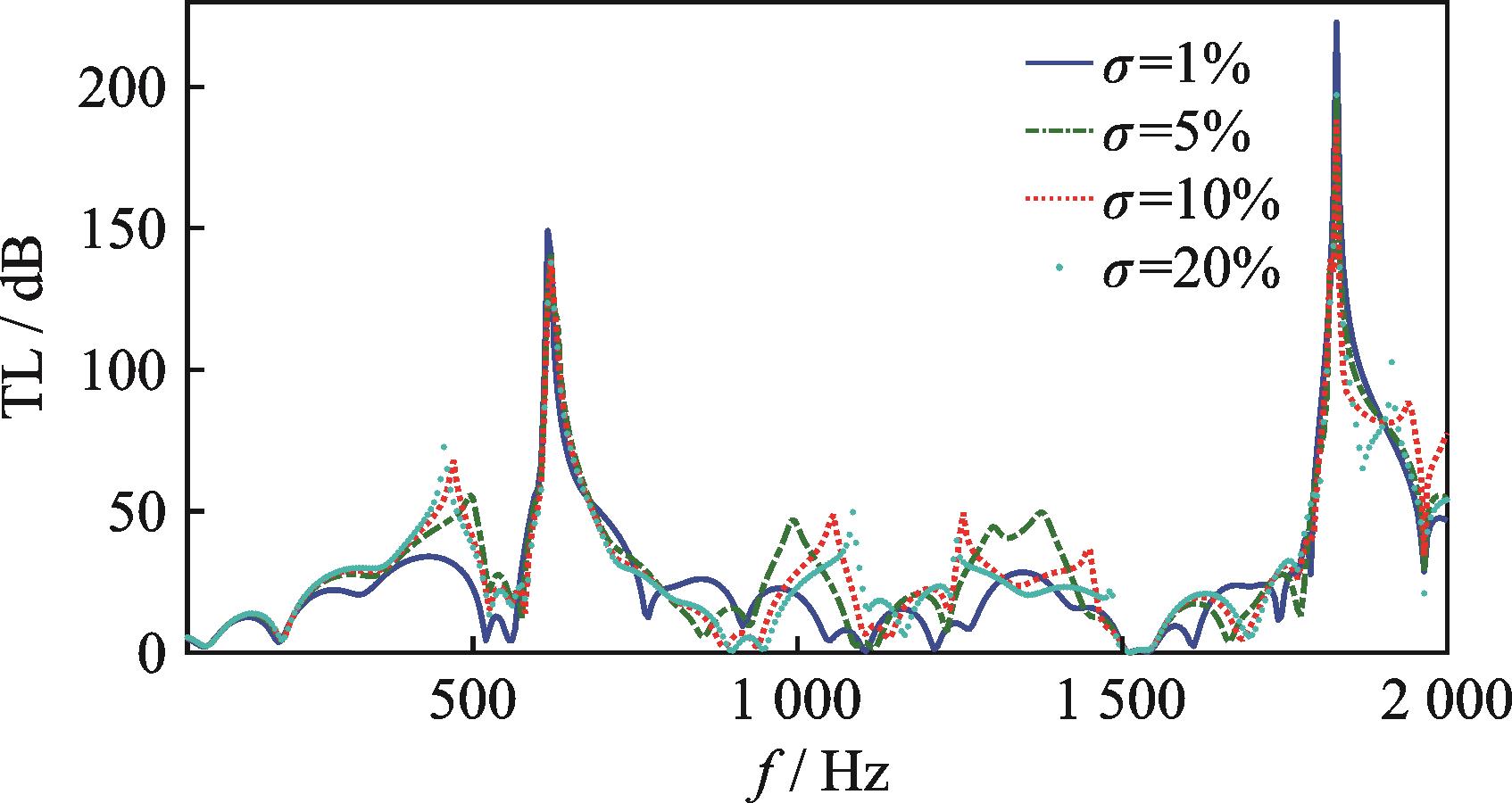

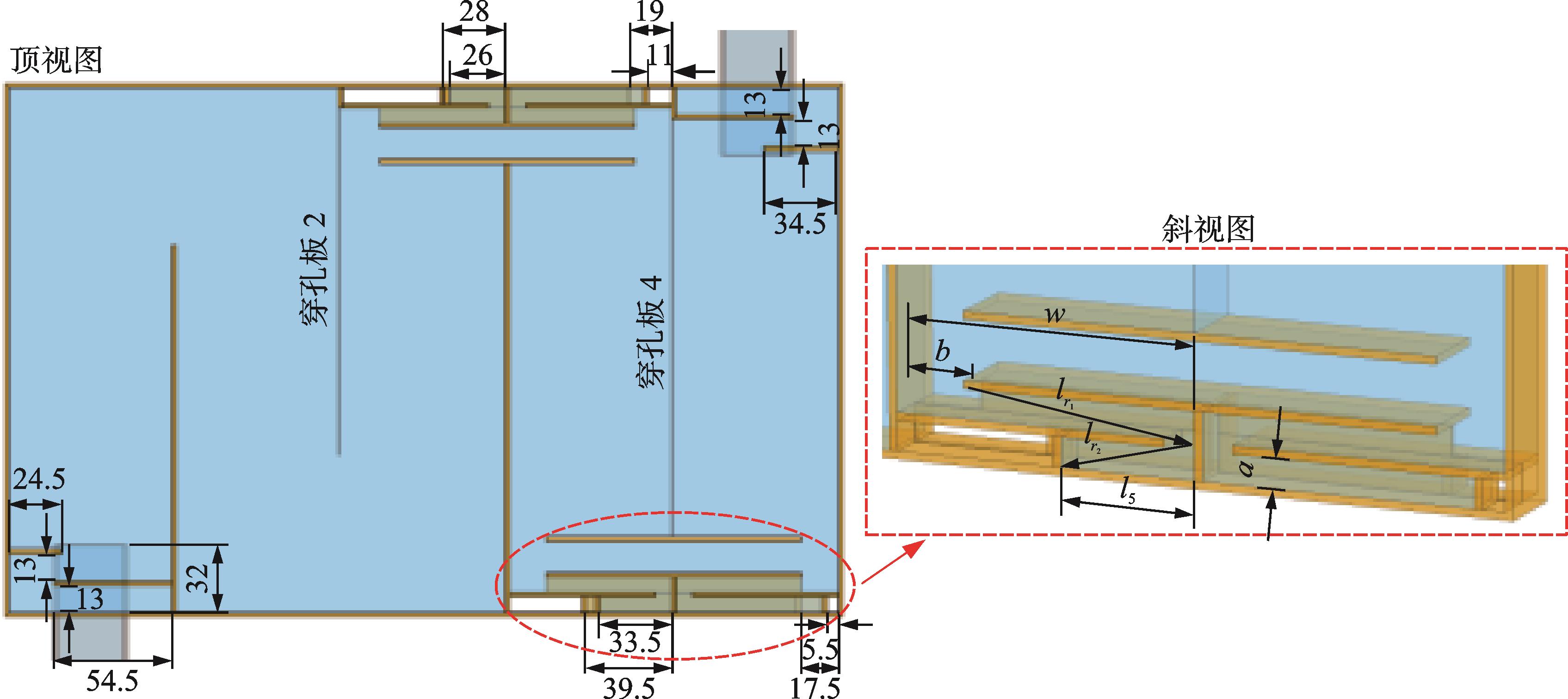

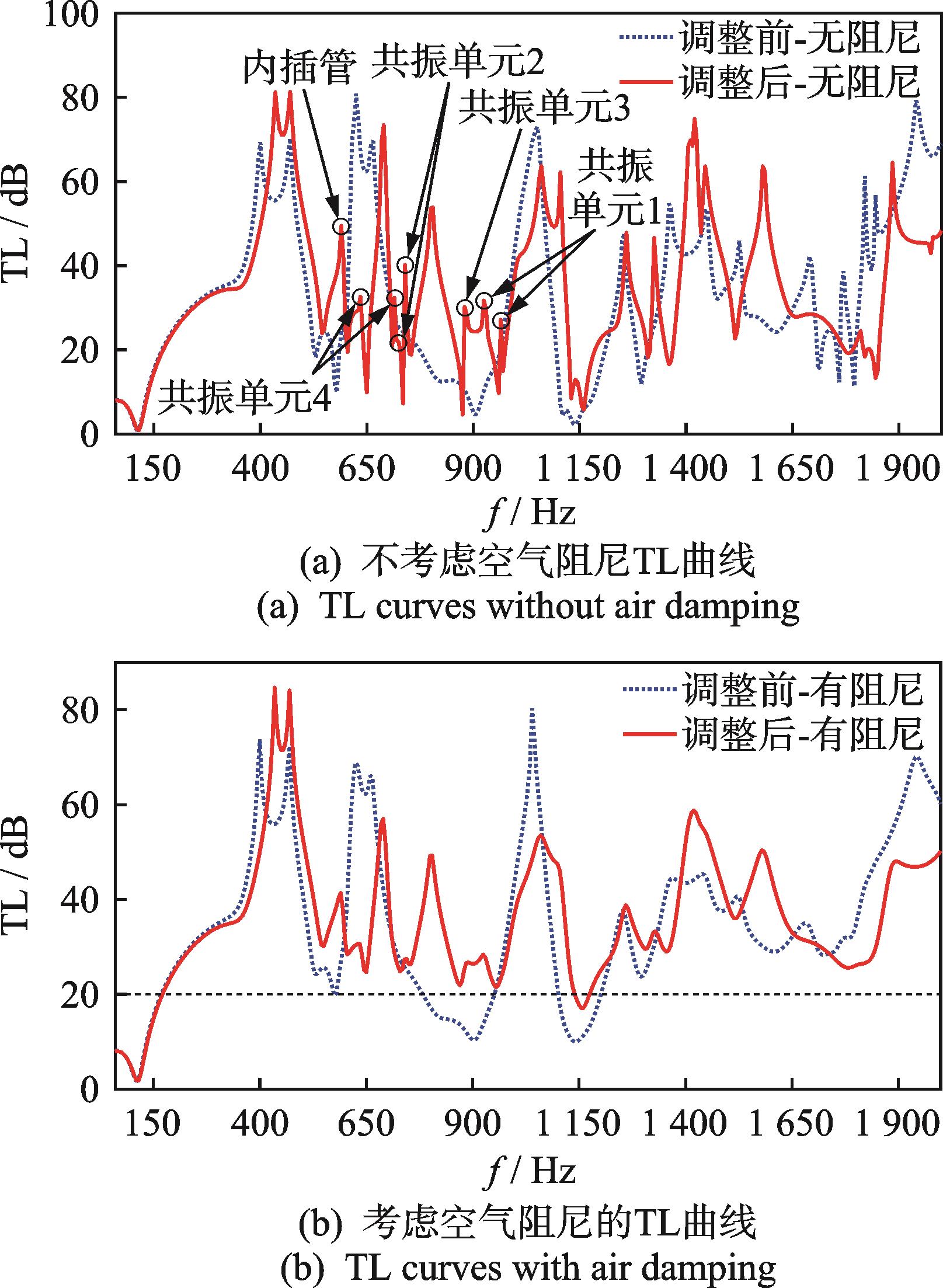

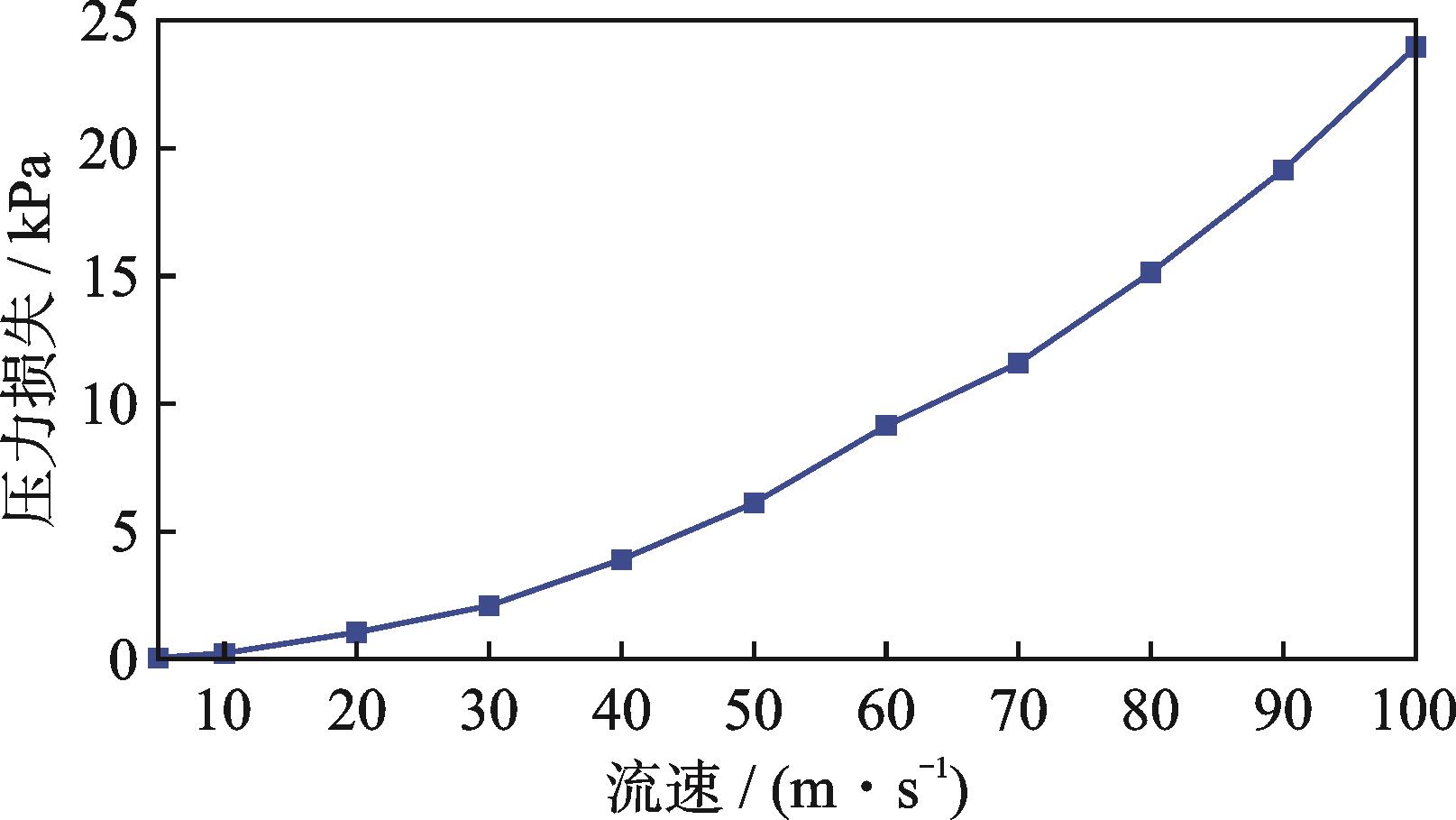

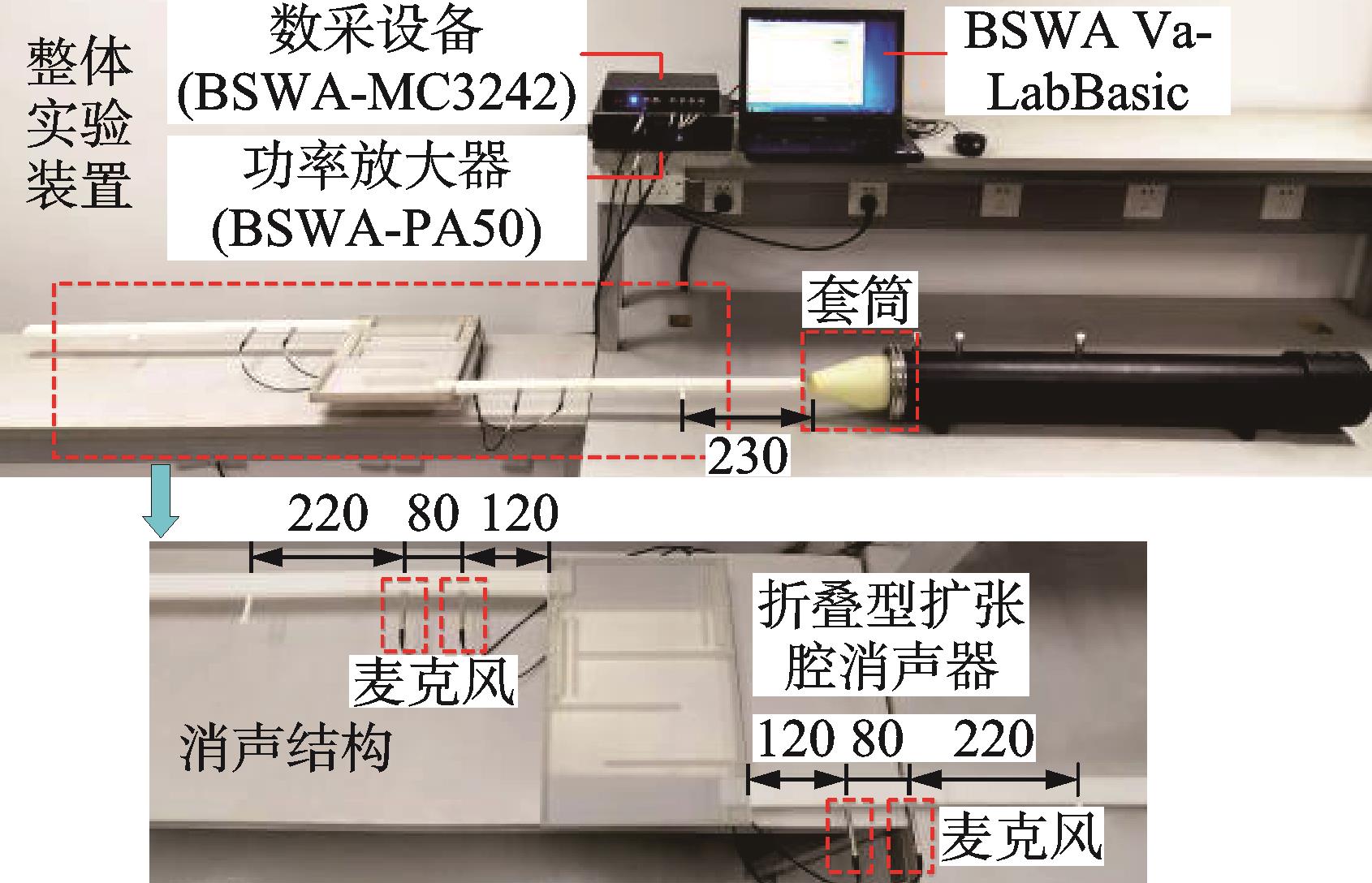

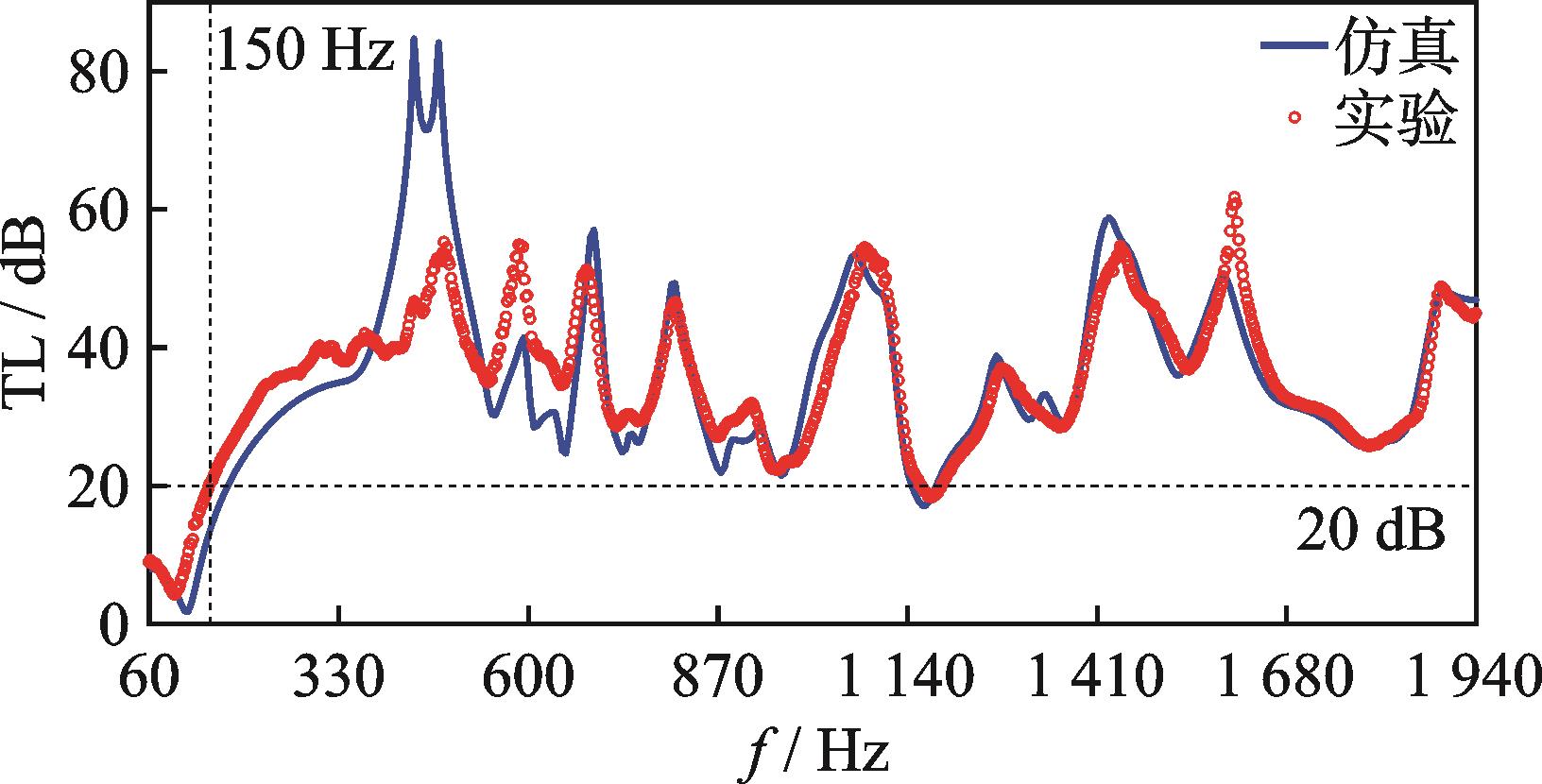

针对连续宽频带范围的噪声抑制问题,基于卷曲空间的概念提出具有共面卷曲腔体的宽频带消声结构。首先,利用隔板将空腔分隔形成之字形连续腔体,用以取代传统的直通腔,延长声波在腔内的实际传播路径;其次,基于传递矩阵法对初始卷曲腔消声结构的传递损失(transmission loss,简称TL)进行计算,通过引入局部共振单元及穿孔板结构消除其存在的消声零点;然后,借助数值仿真对其结构参数进行优化设计,使仿真优化后的消声结构能够在150 Hz以上的连续频带范围内获得最低20 dB的TL;最后,通过实验对卷曲腔体消声结构的TL进行测试。结果表明:与传统直腔消声结构相比,卷曲腔体消声结构的扩张比仅为5,厚度仅为24 mm,具有更优的消声性能和更轻薄的结构。实验结果与仿真结果吻合度较好,验证了所设计结构的有效性。

针对连续宽频带范围的噪声抑制问题,基于卷曲空间的概念提出具有共面卷曲腔体的宽频带消声结构。首先,利用隔板将空腔分隔形成之字形连续腔体,用以取代传统的直通腔,延长声波在腔内的实际传播路径;其次,基于传递矩阵法对初始卷曲腔消声结构的传递损失(transmission loss,简称TL)进行计算,通过引入局部共振单元及穿孔板结构消除其存在的消声零点;然后,借助数值仿真对其结构参数进行优化设计,使仿真优化后的消声结构能够在150 Hz以上的连续频带范围内获得最低20 dB的TL;最后,通过实验对卷曲腔体消声结构的TL进行测试。结果表明:与传统直腔消声结构相比,卷曲腔体消声结构的扩张比仅为5,厚度仅为24 mm,具有更优的消声性能和更轻薄的结构。实验结果与仿真结果吻合度较好,验证了所设计结构的有效性。

2025,45(6):1112-1119, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.006

摘要:

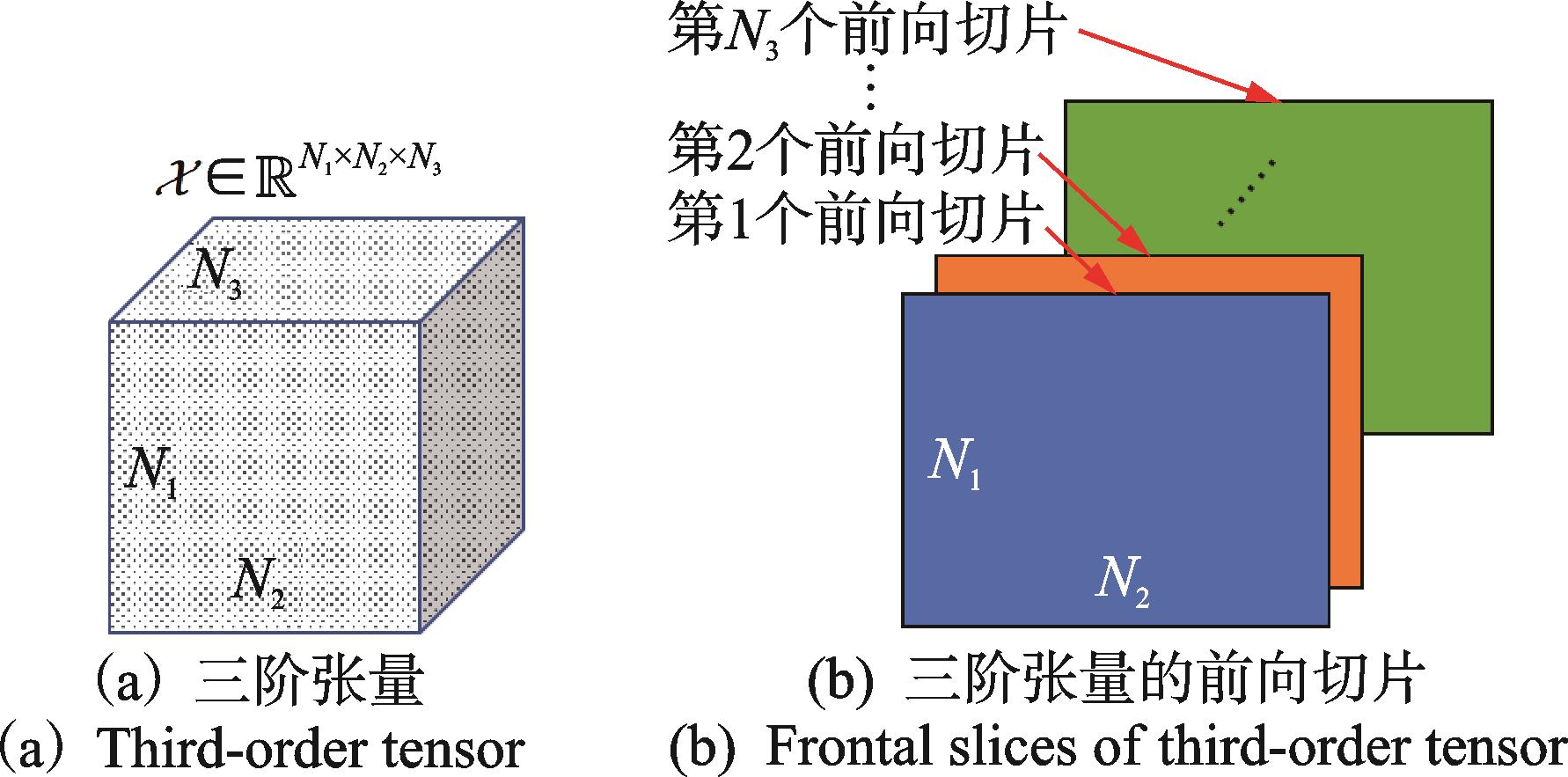

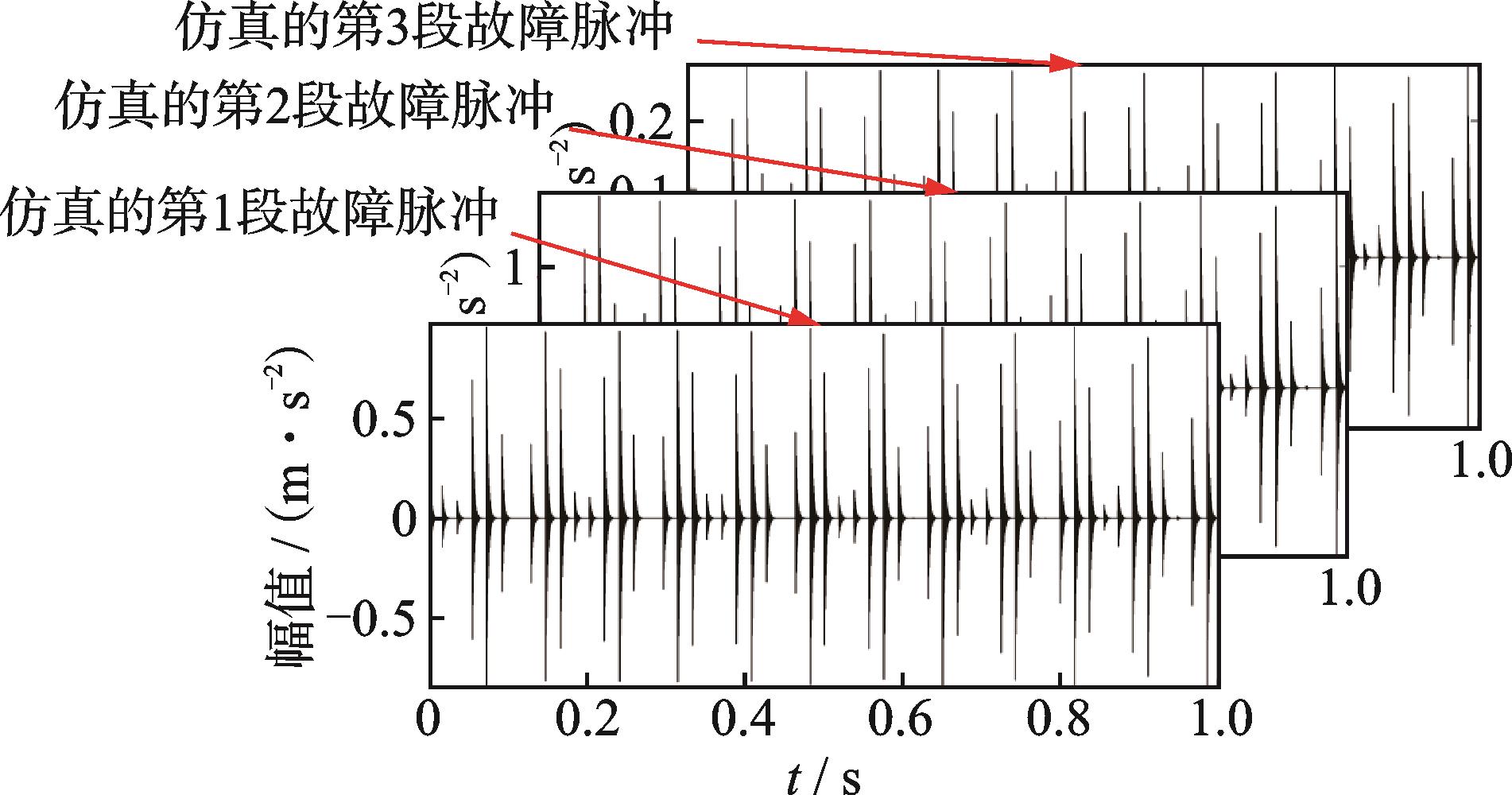

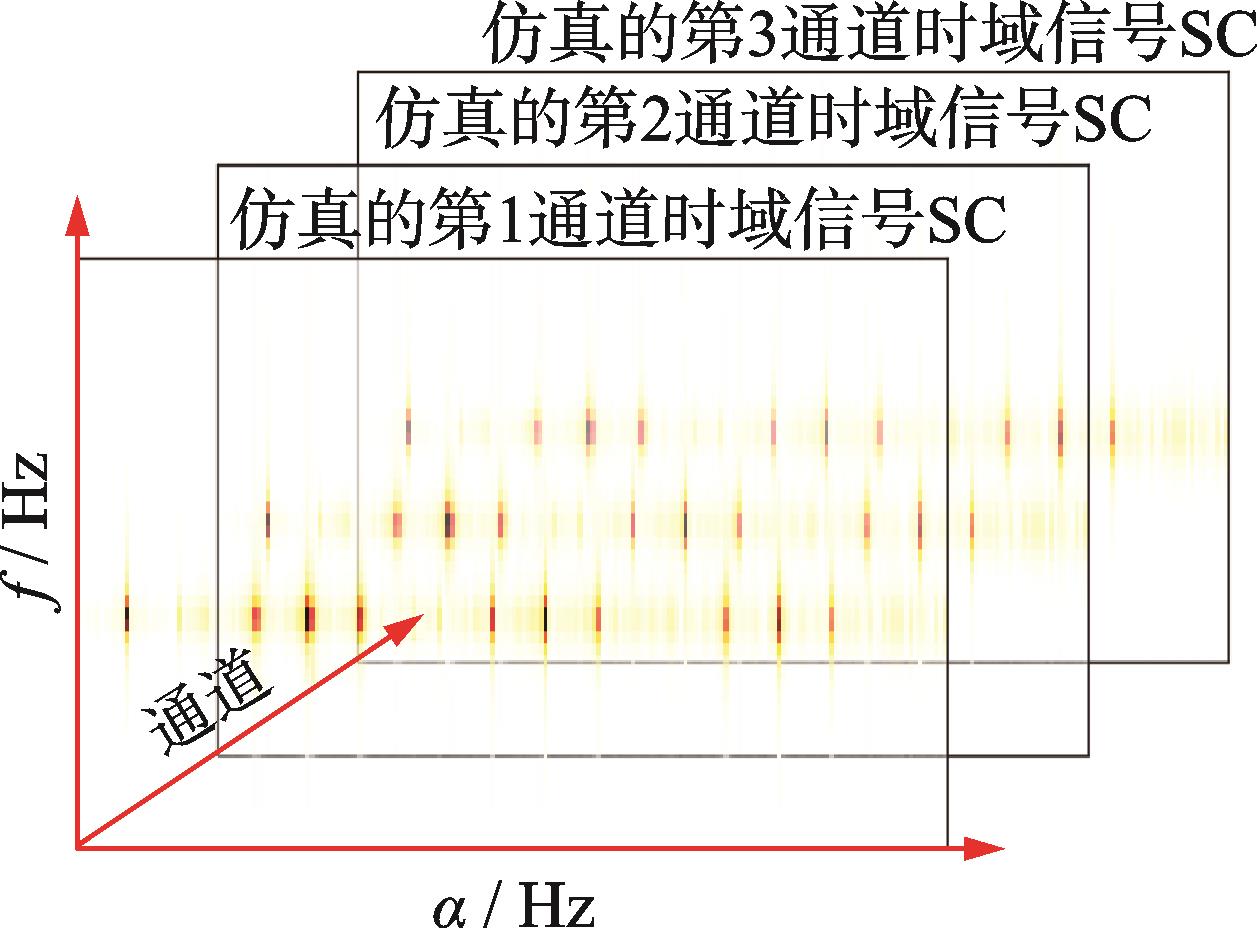

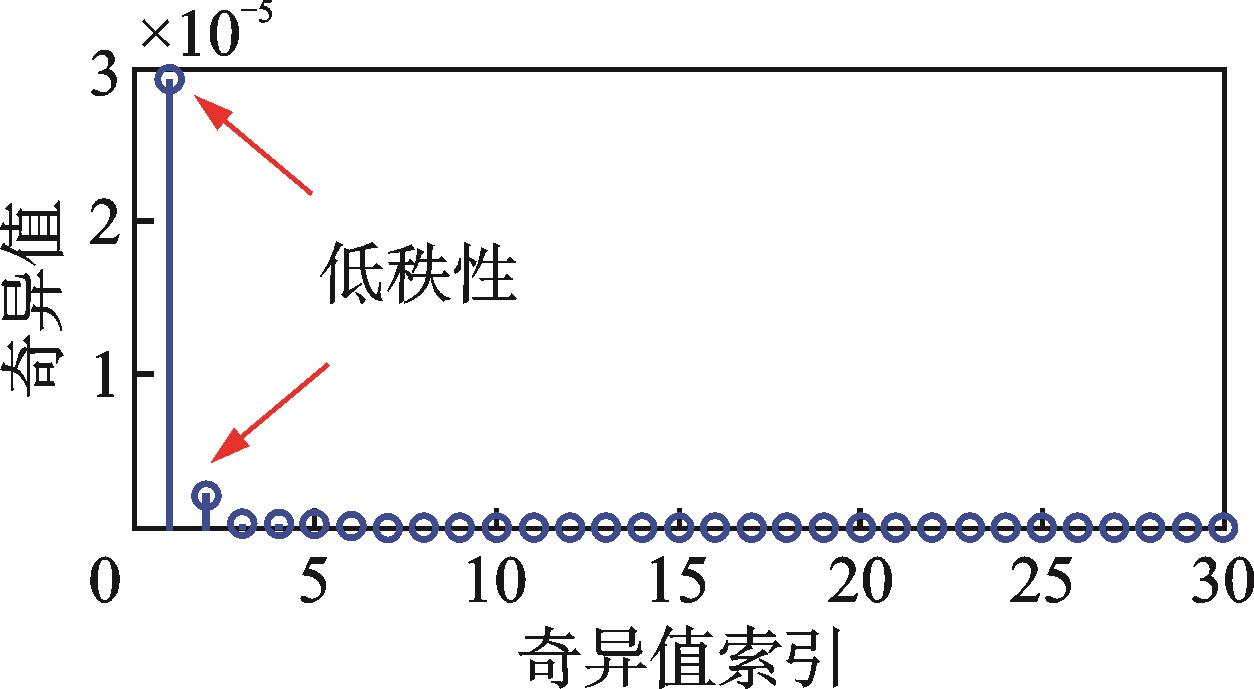

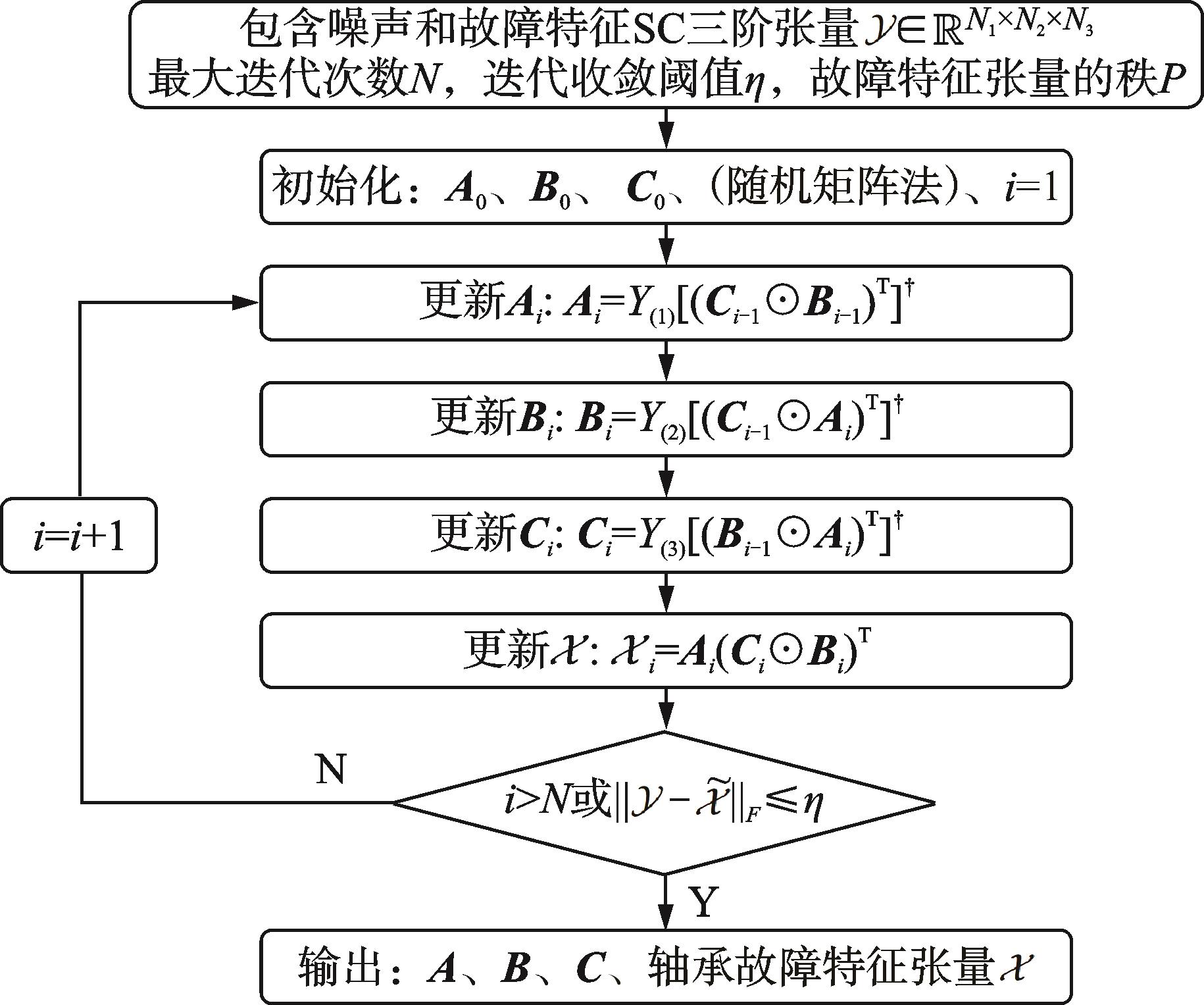

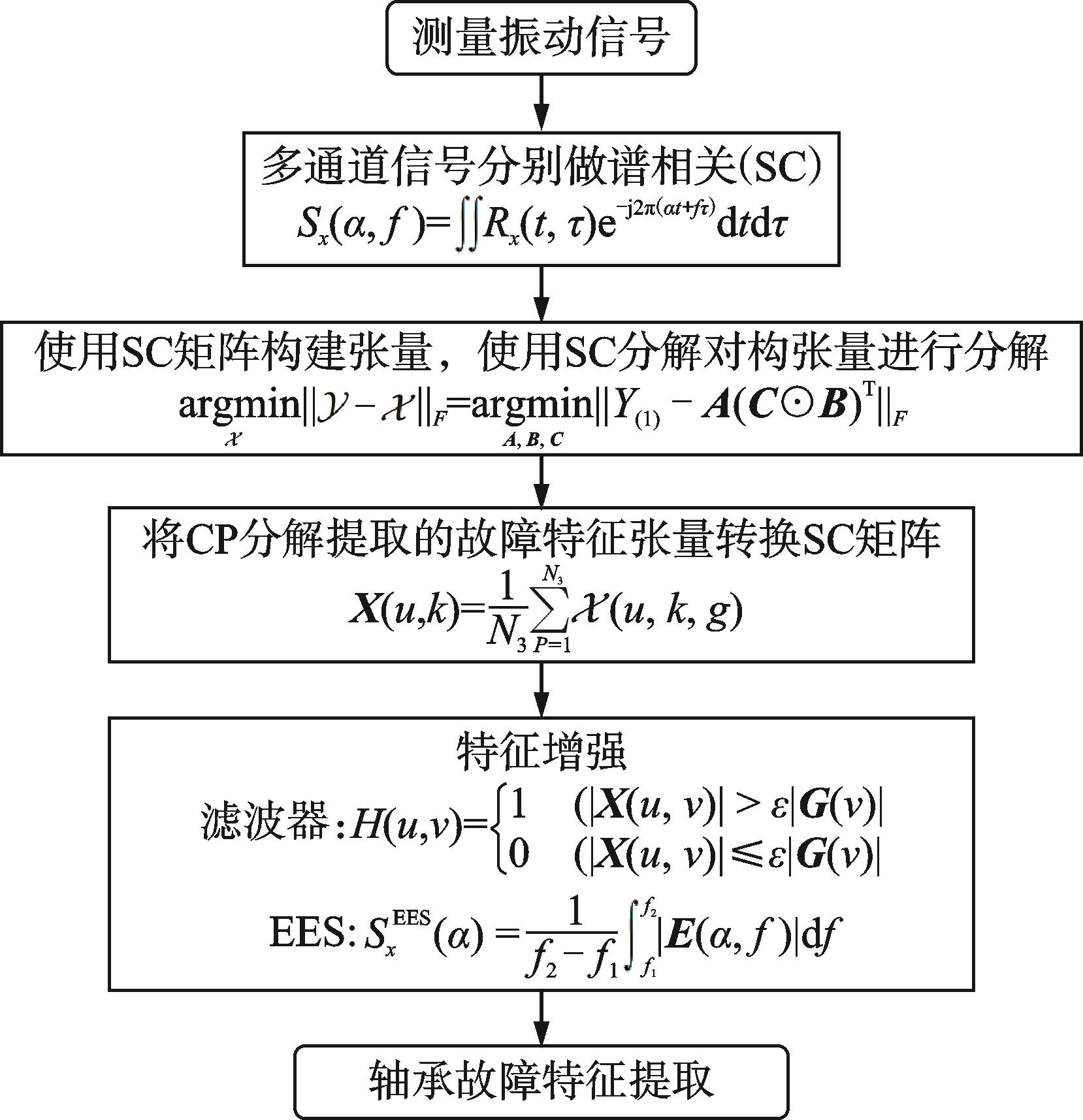

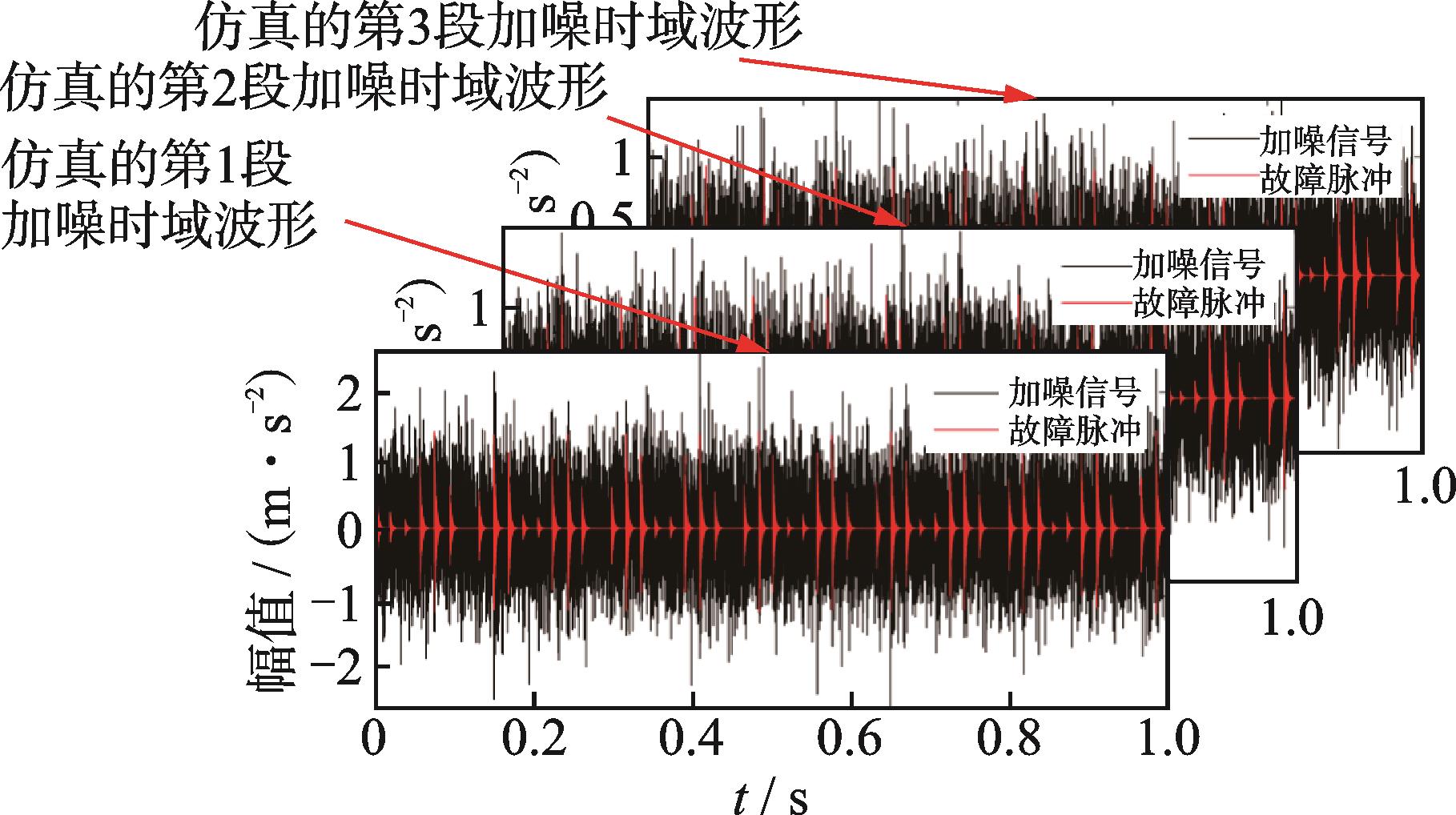

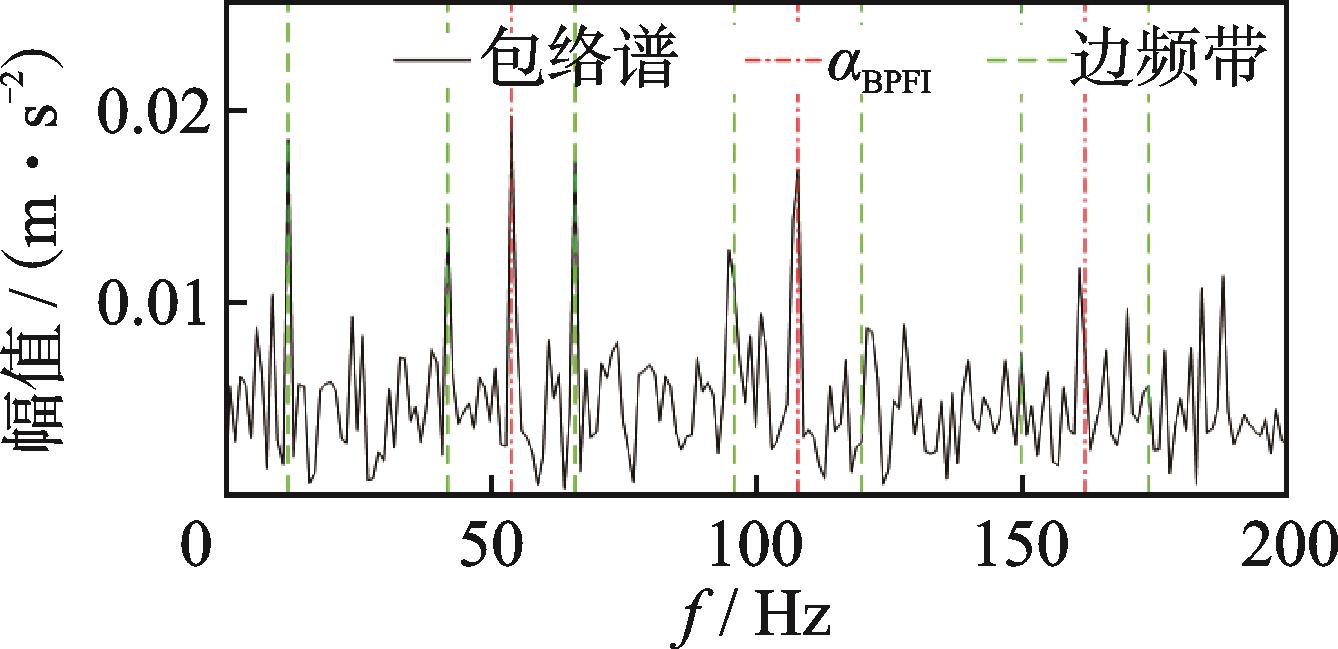

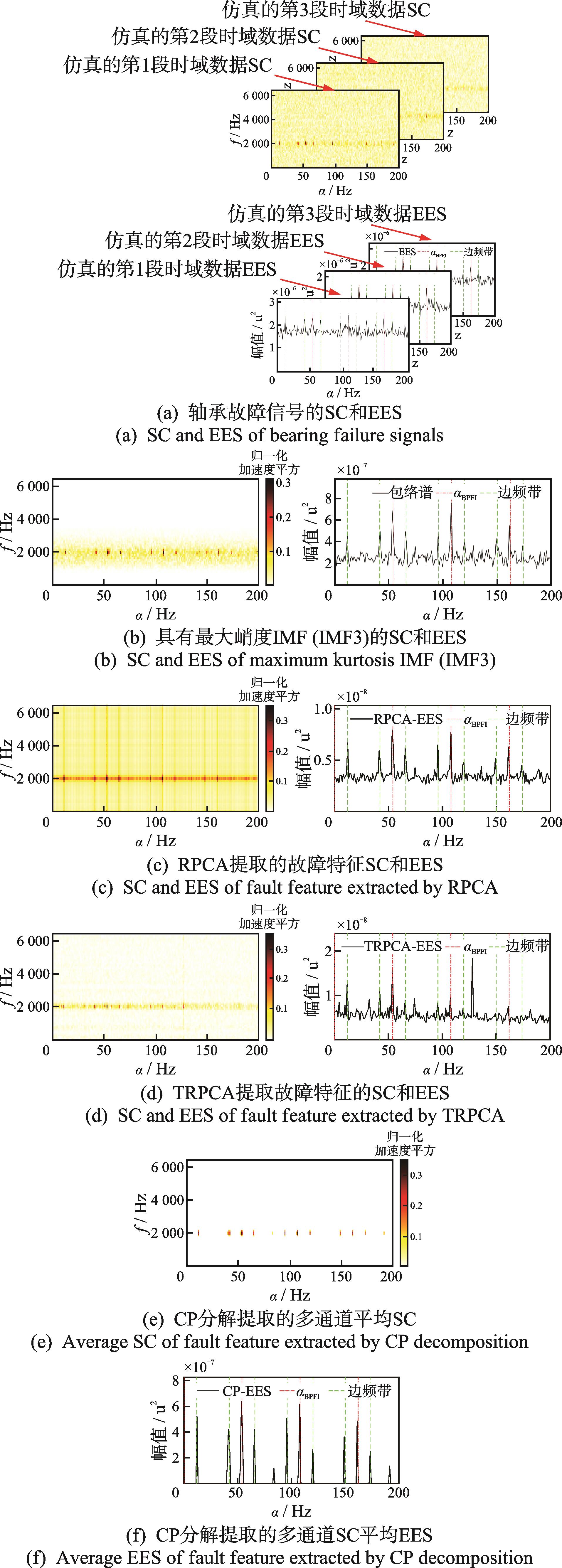

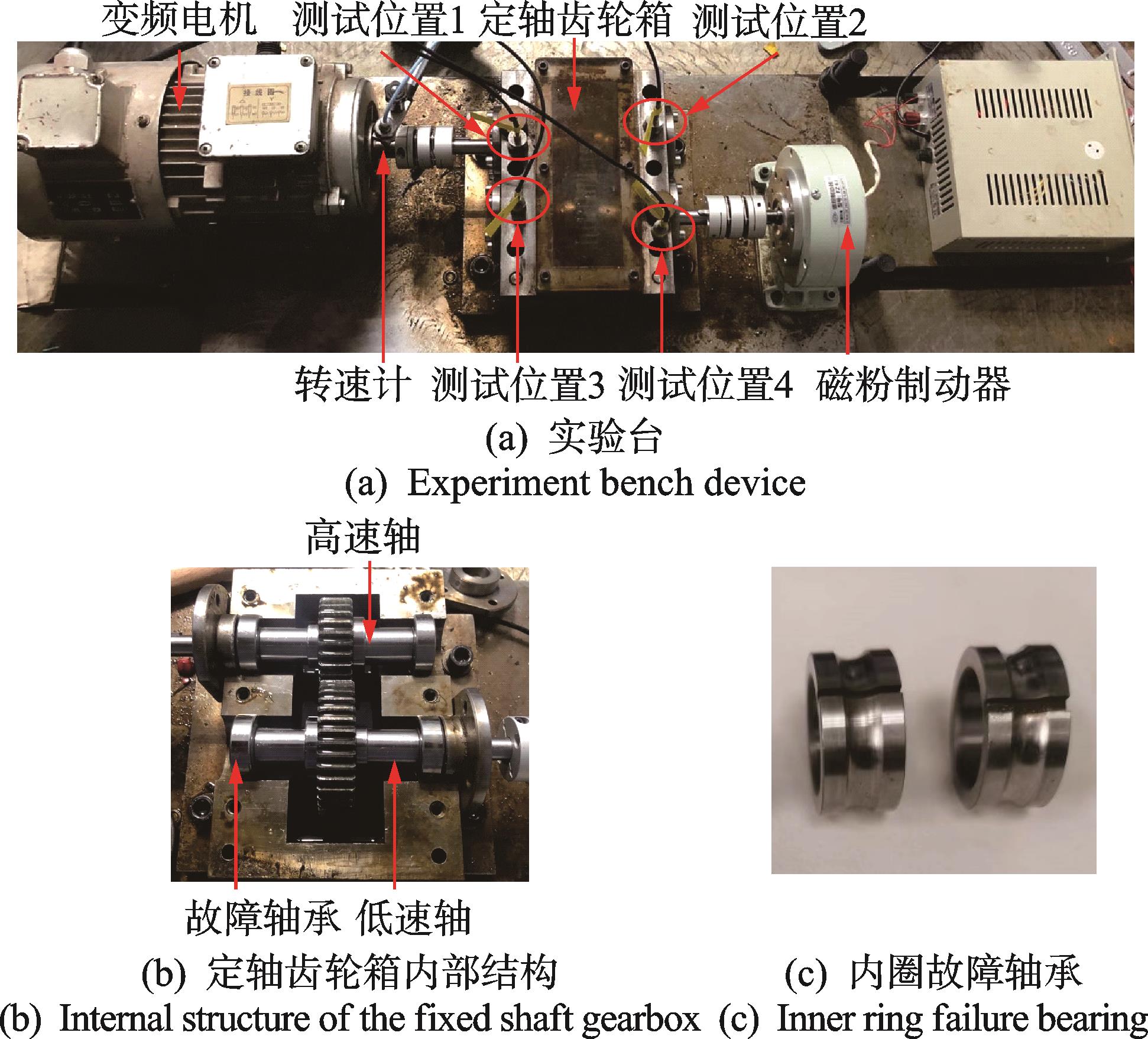

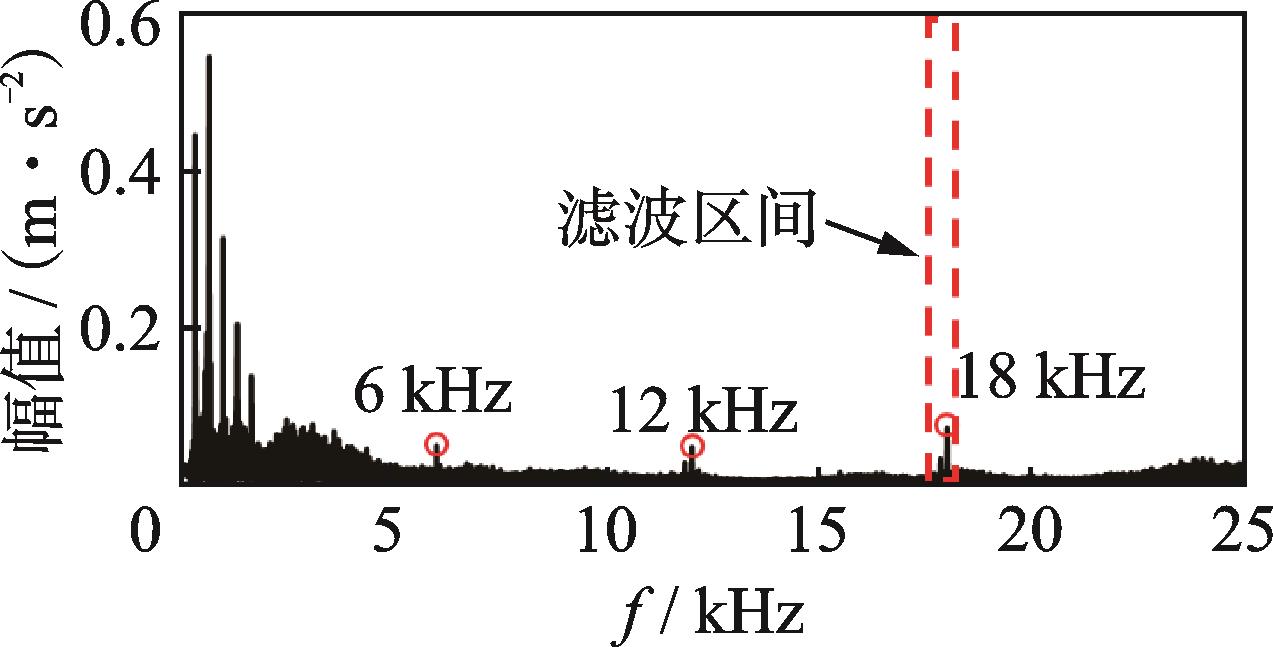

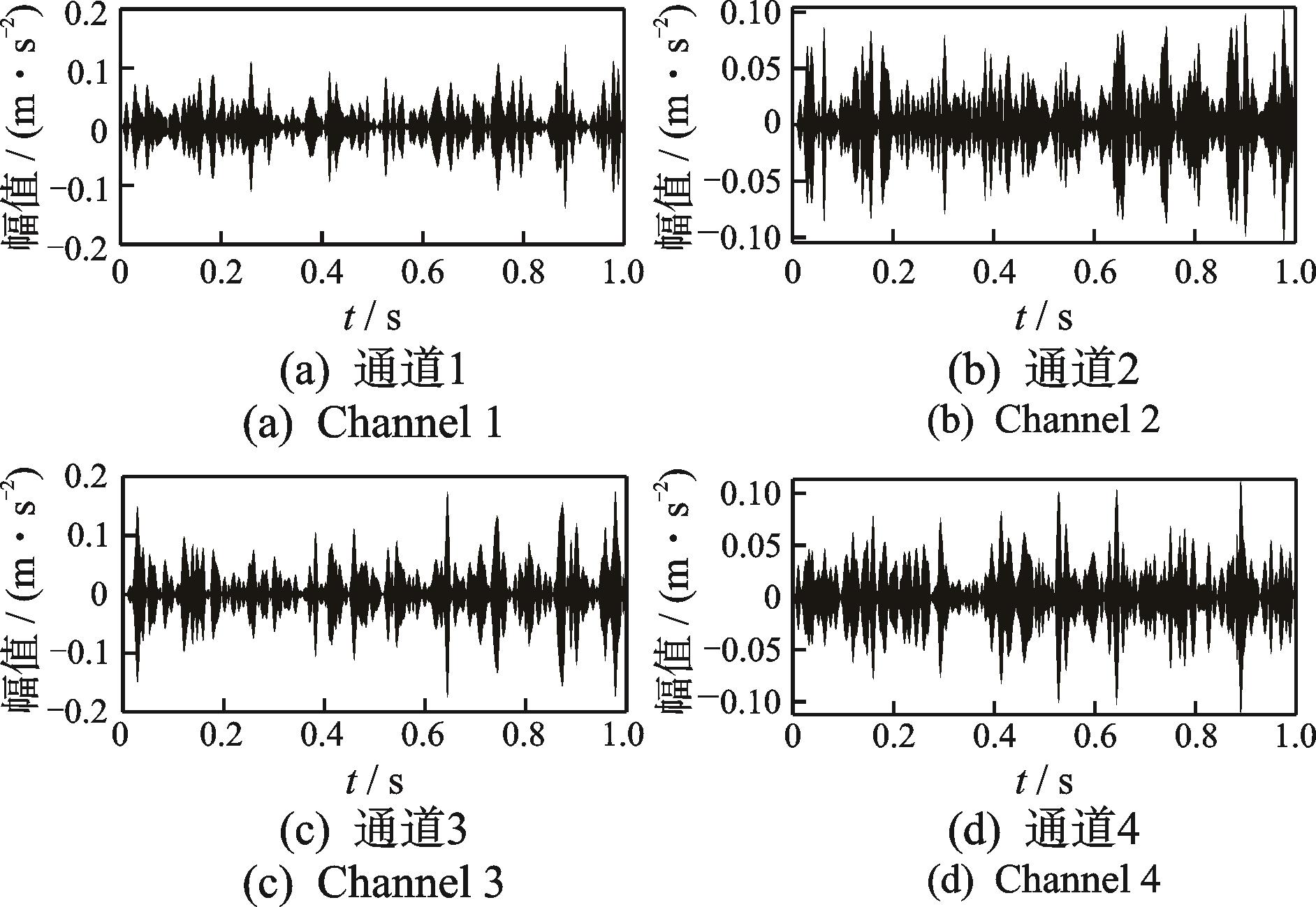

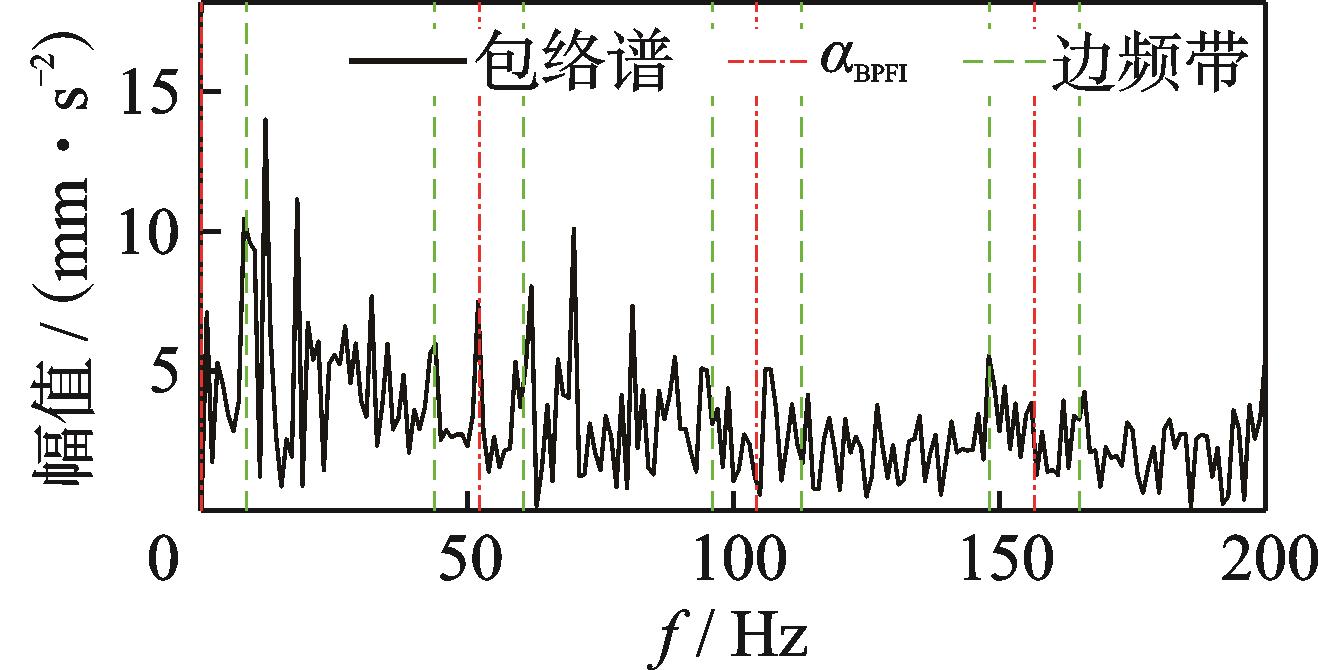

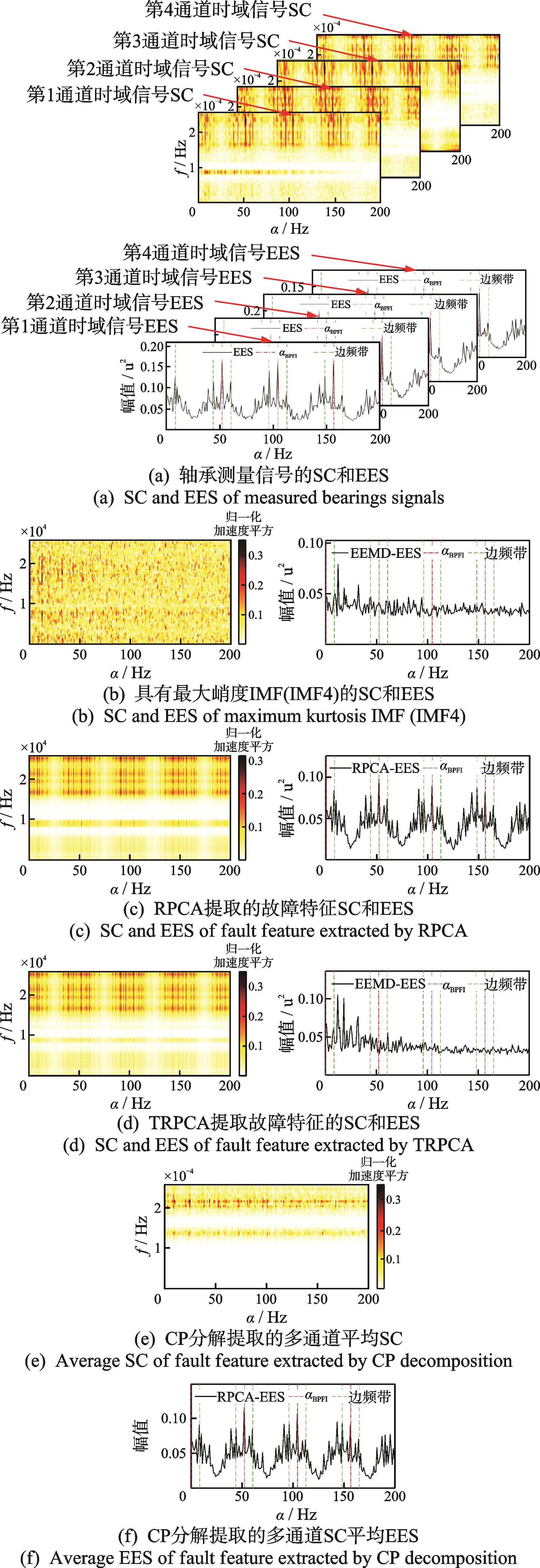

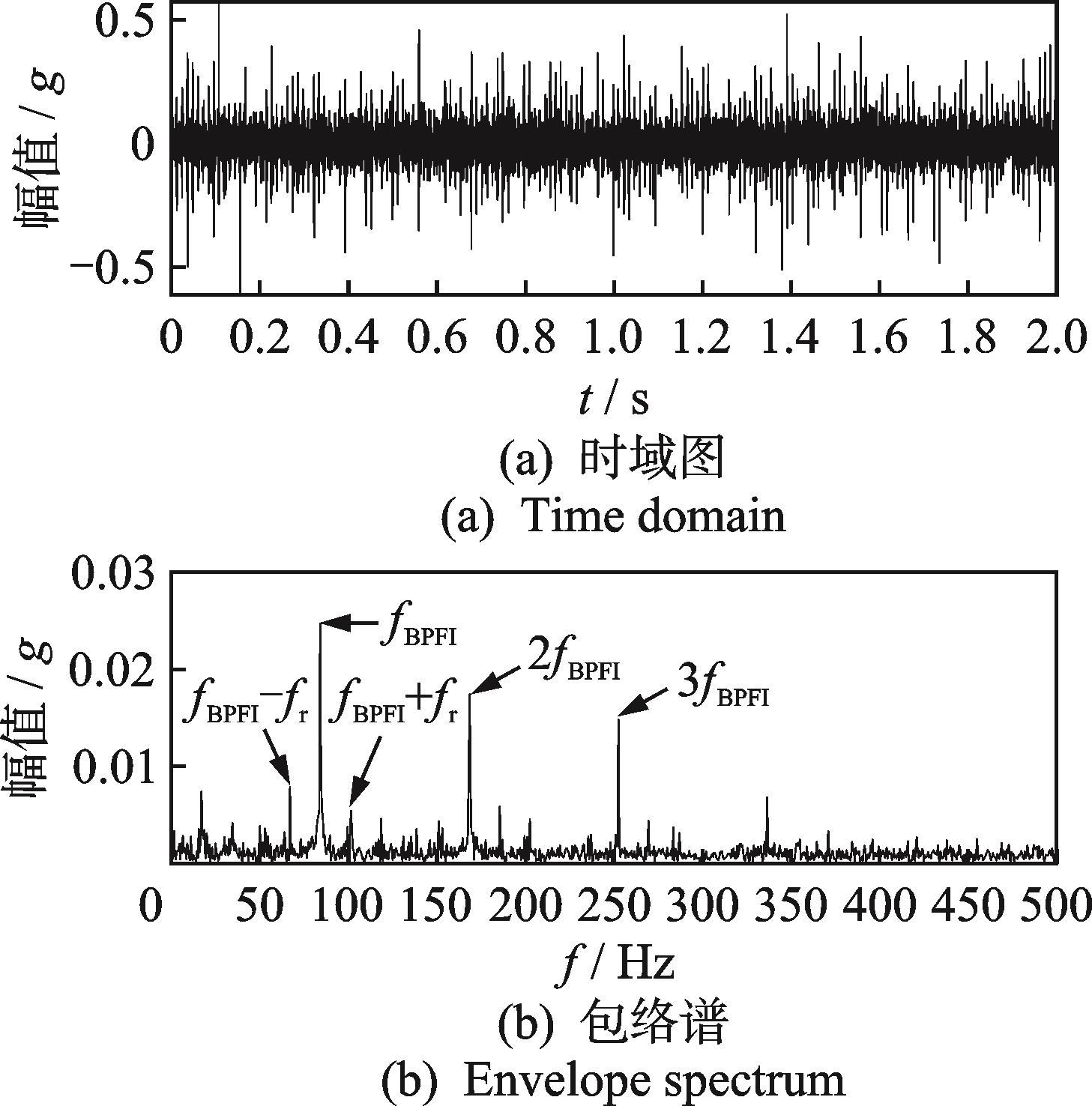

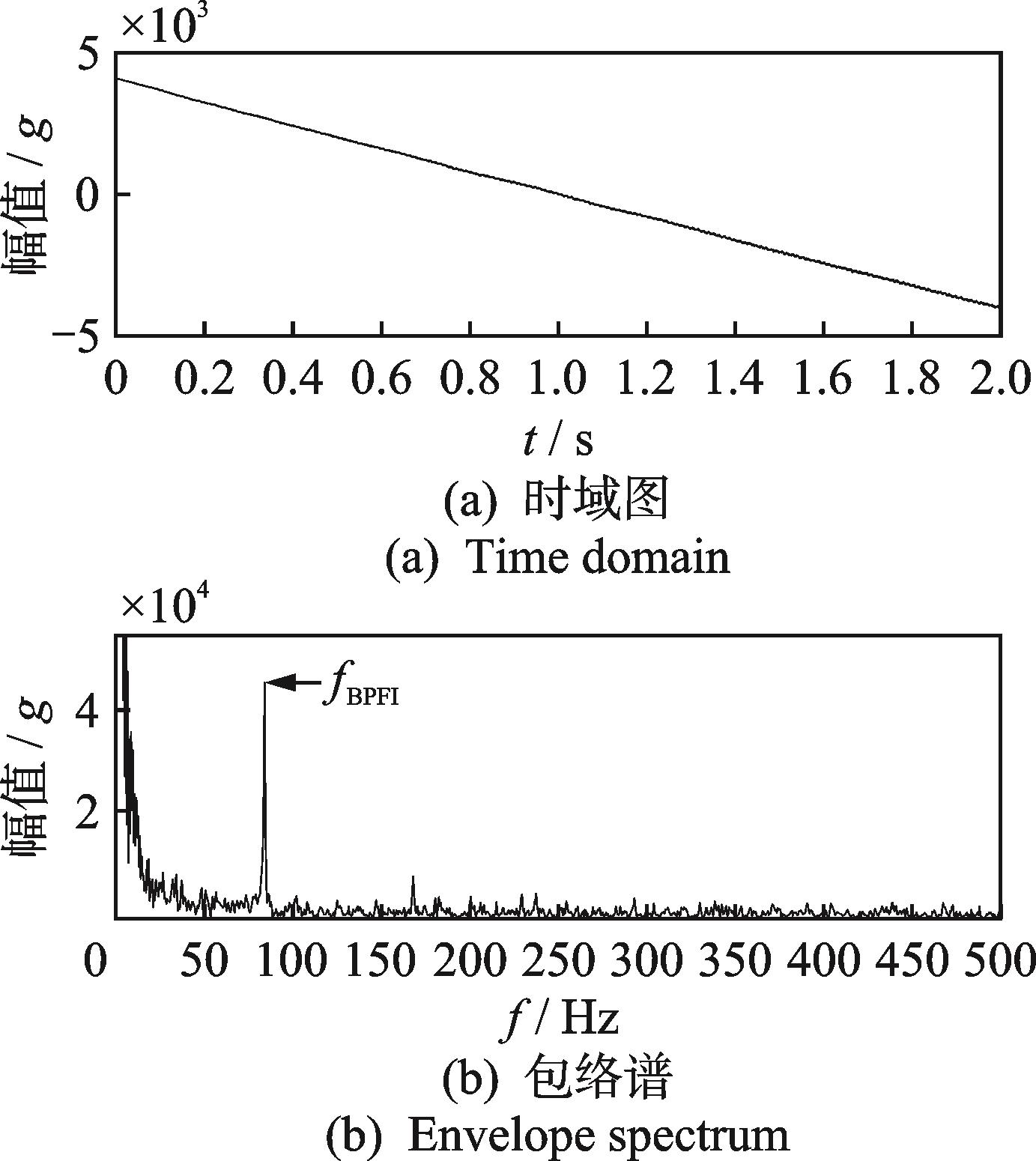

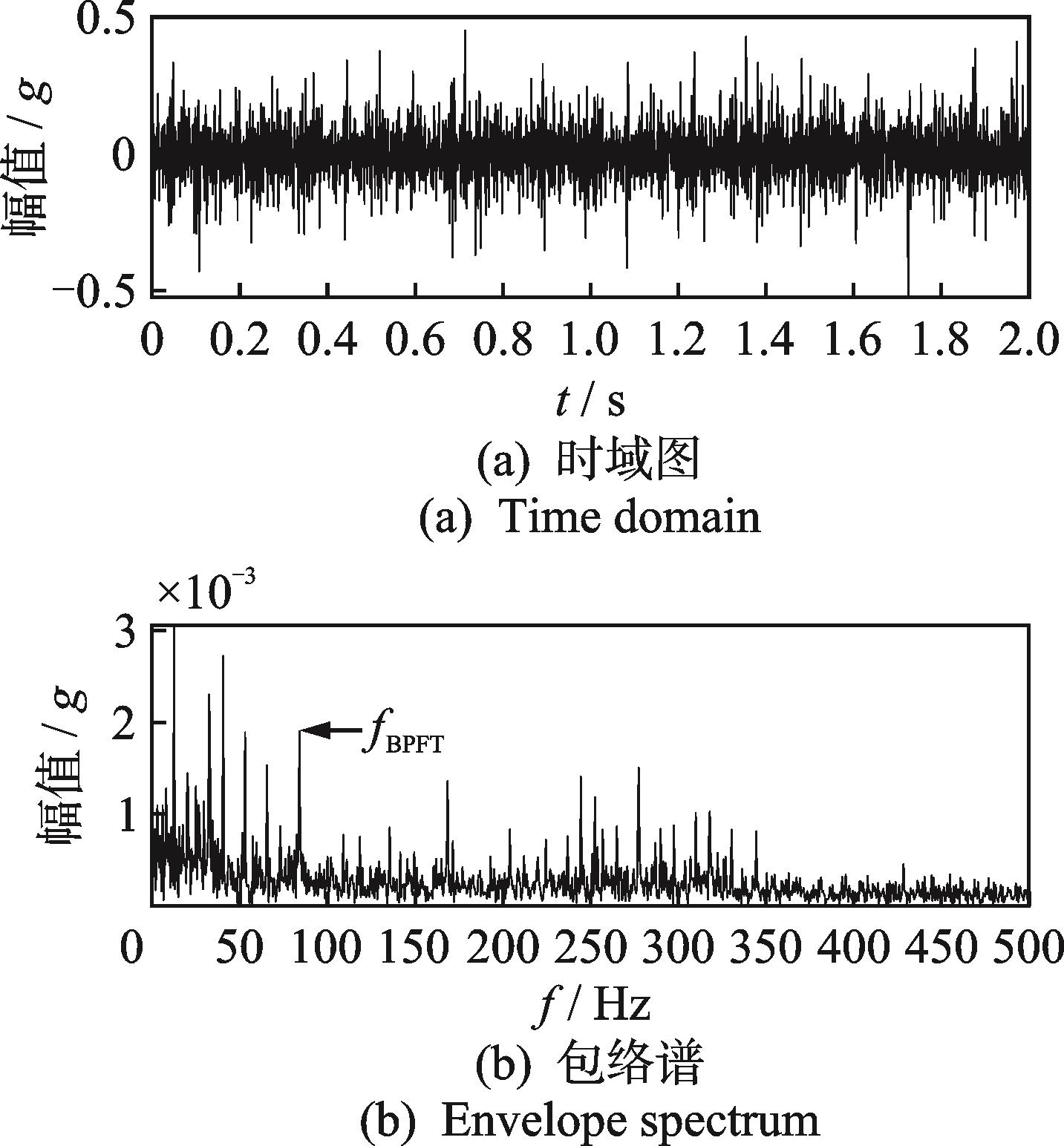

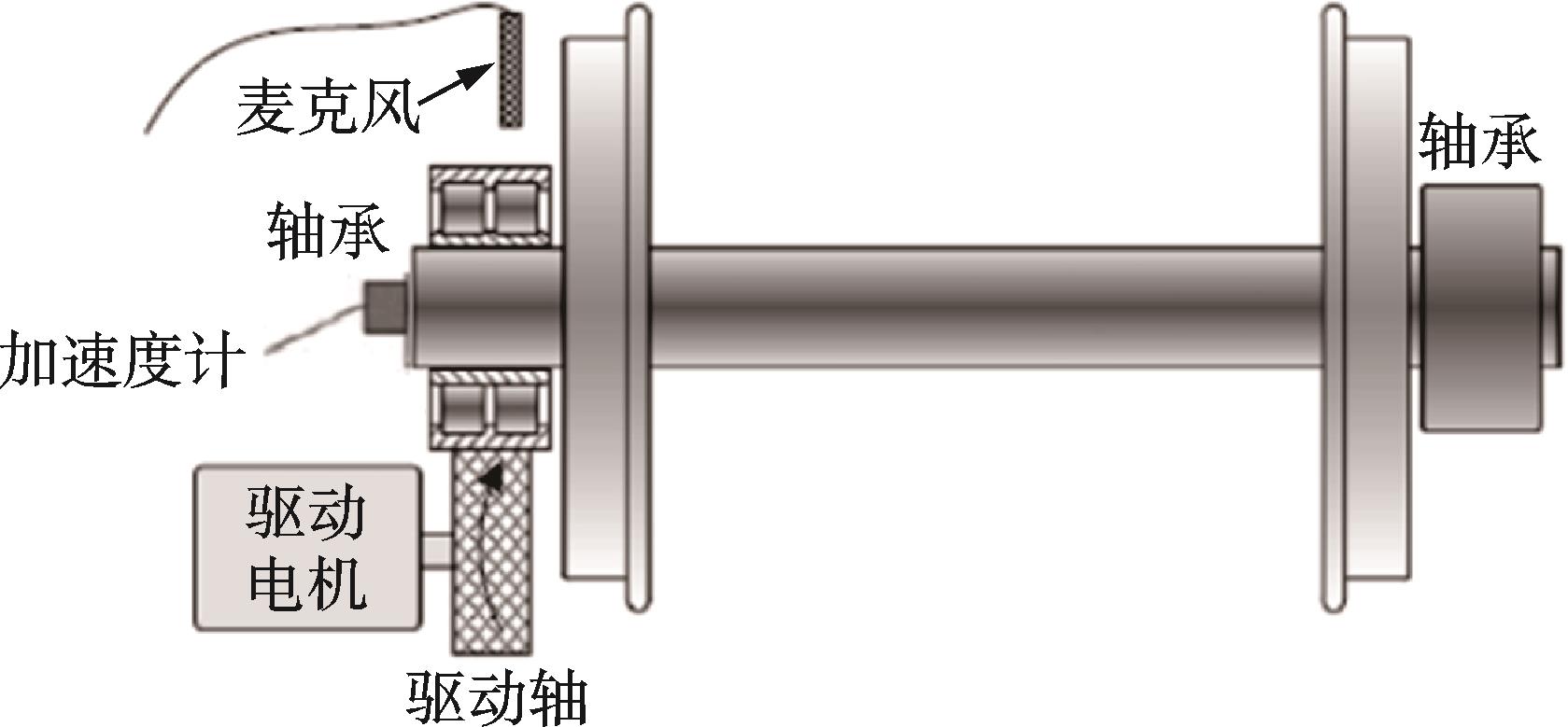

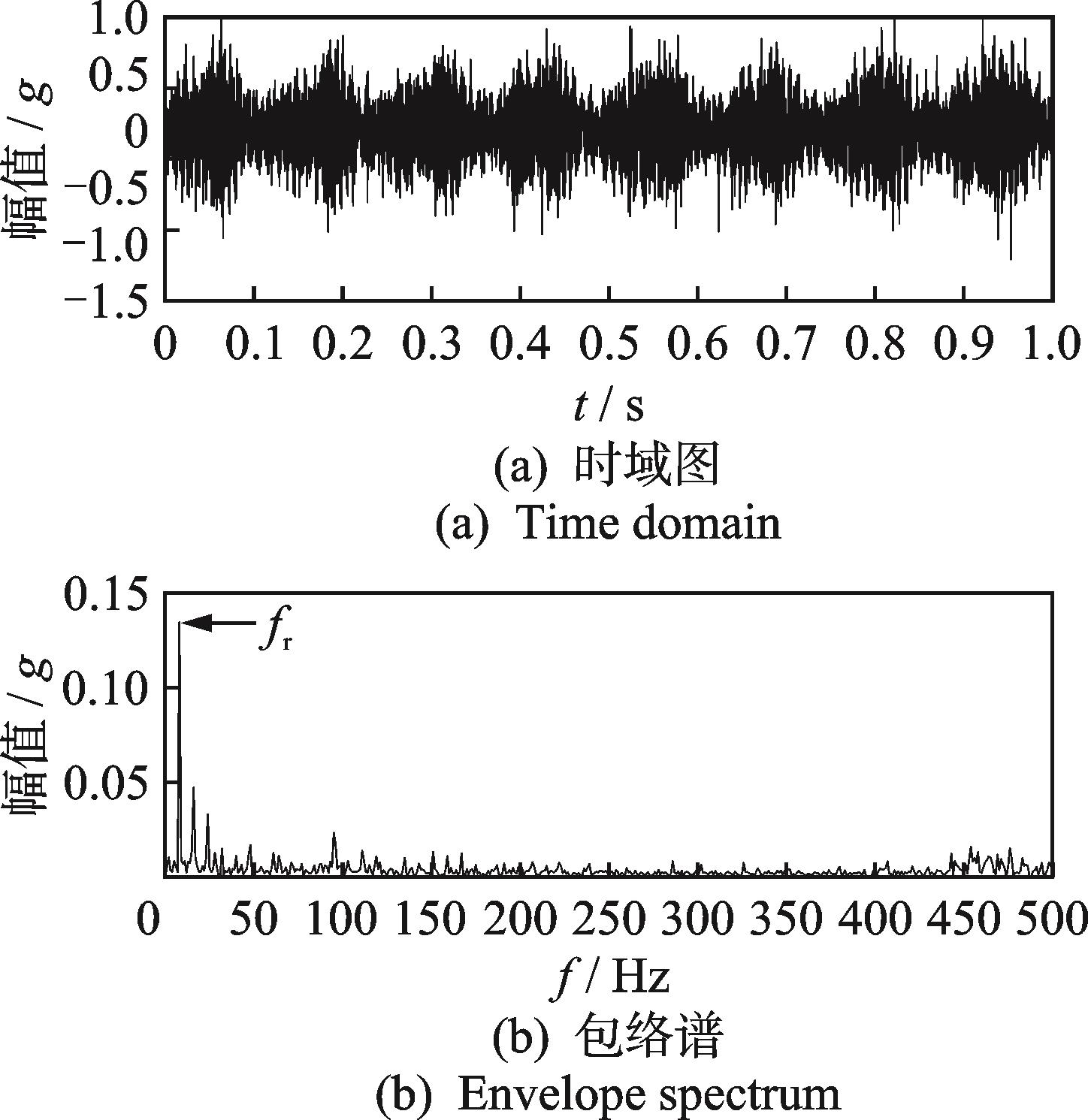

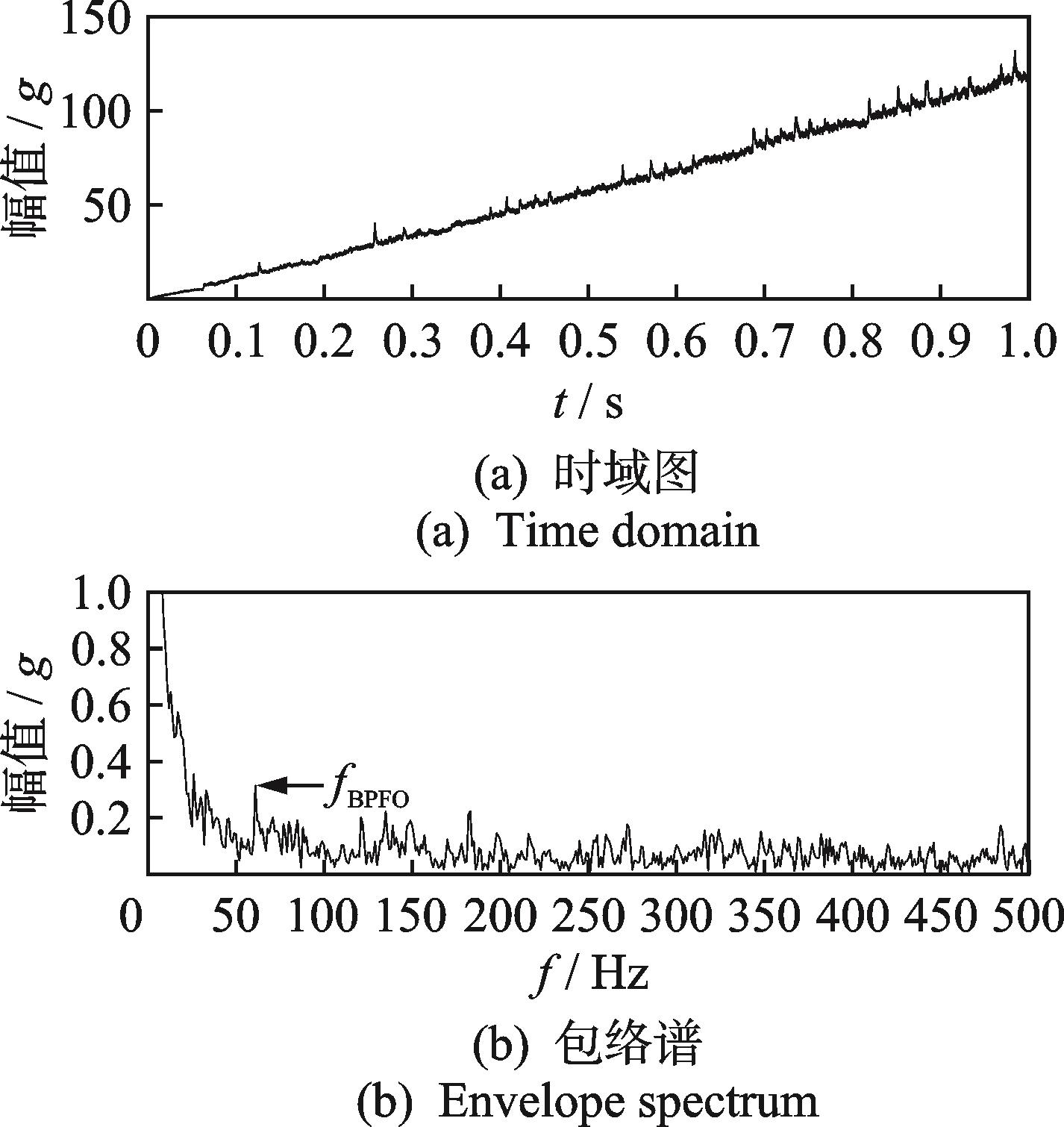

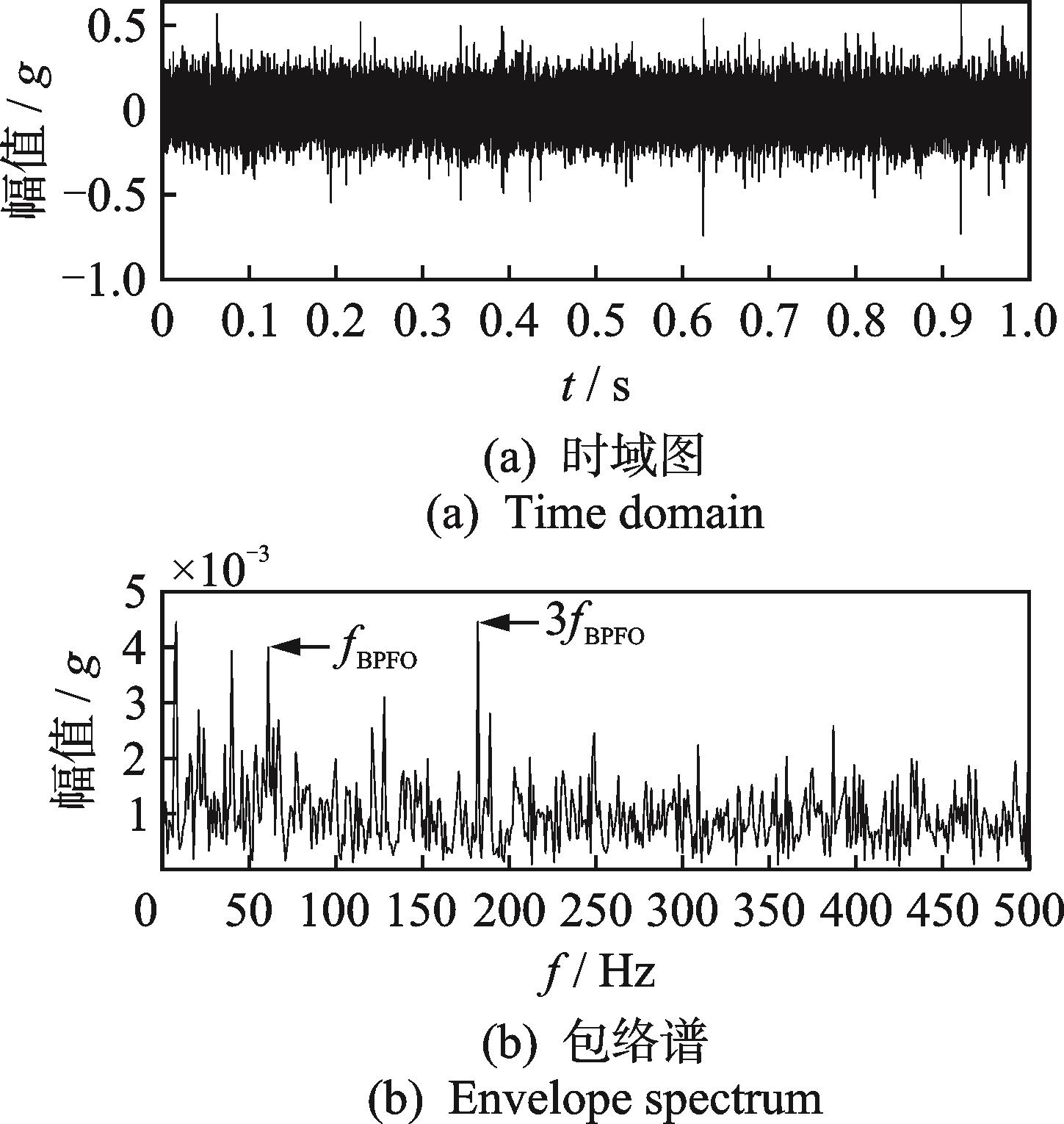

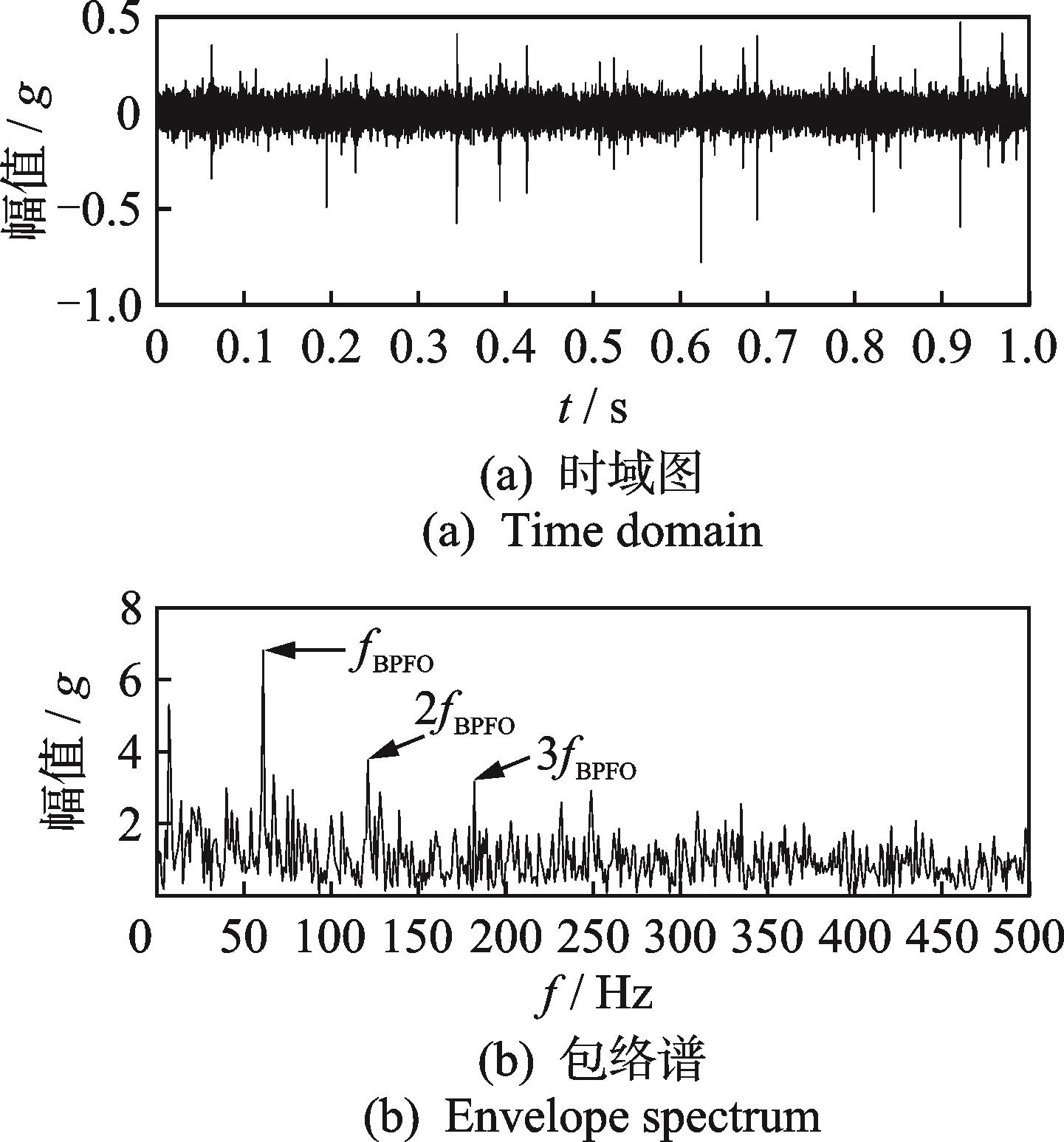

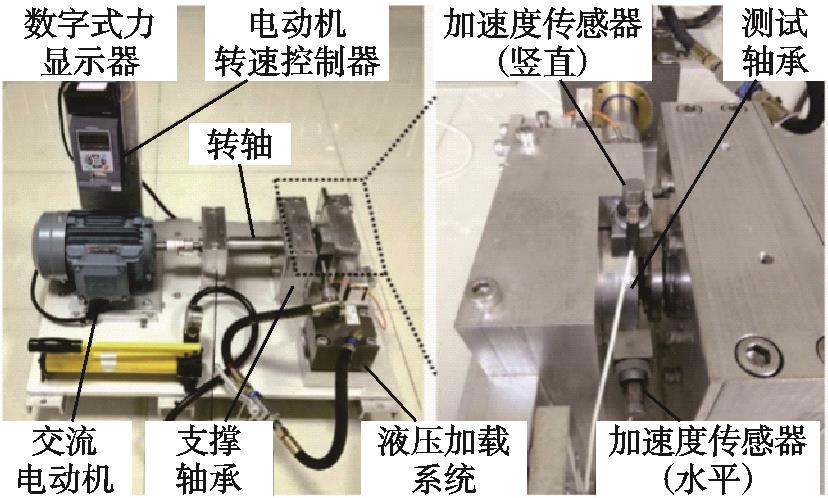

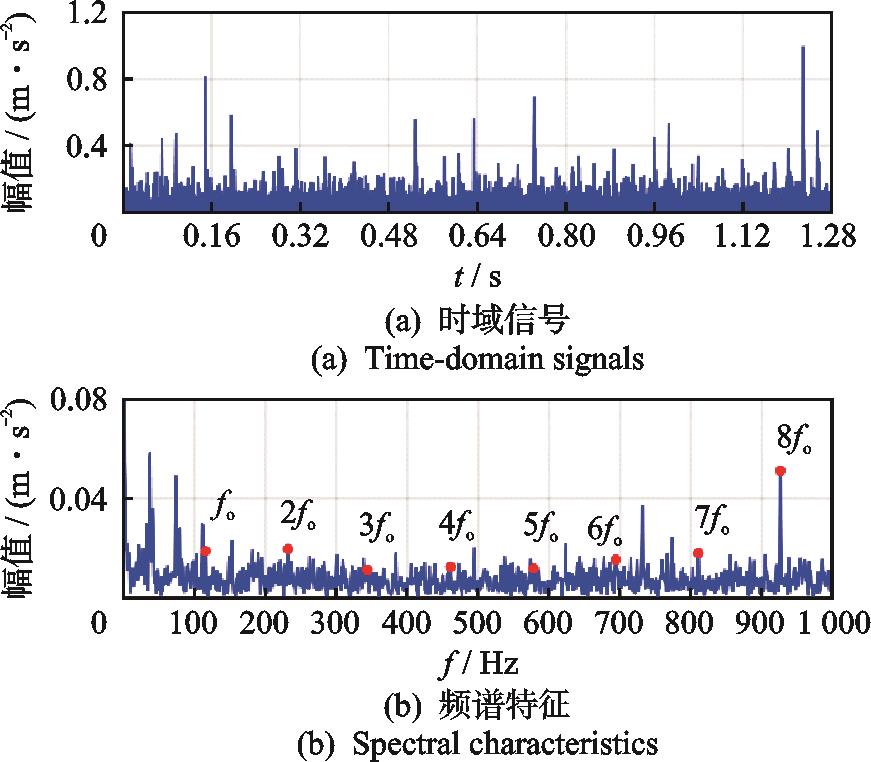

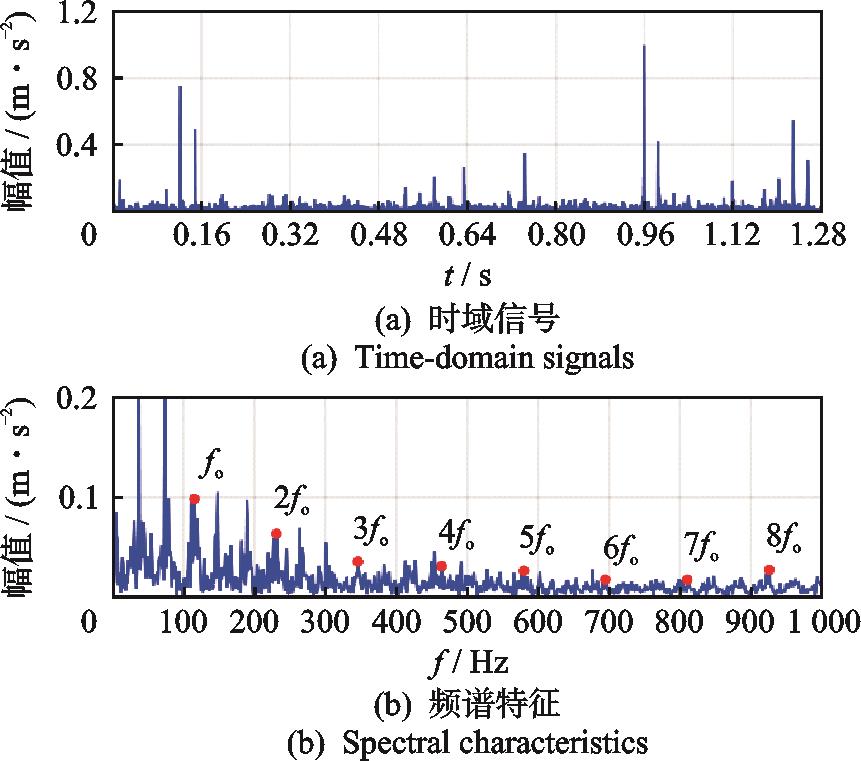

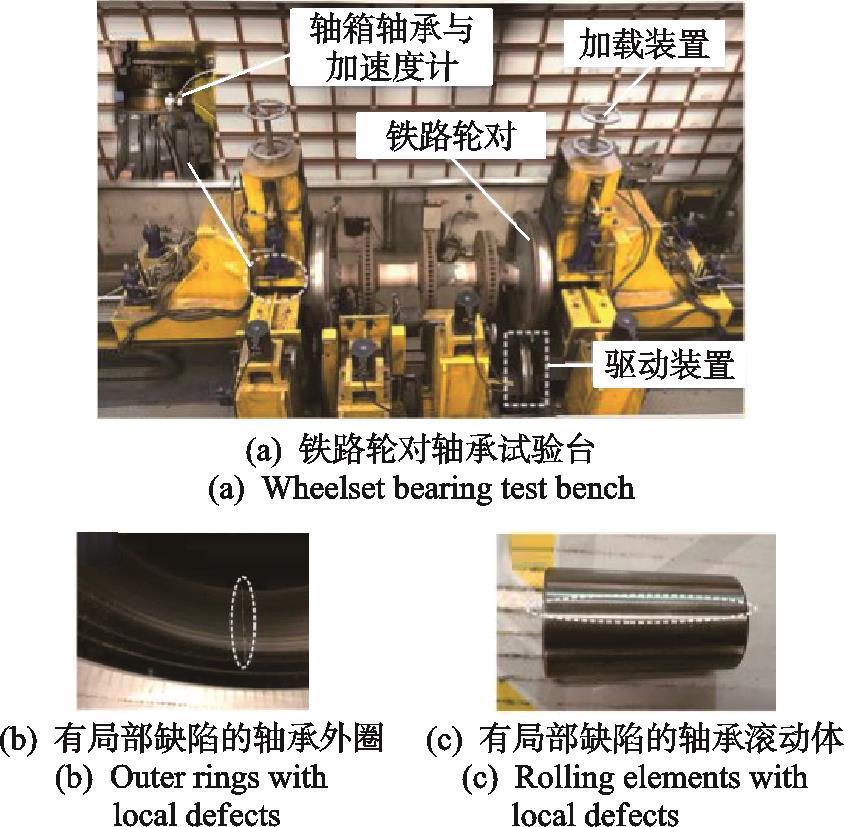

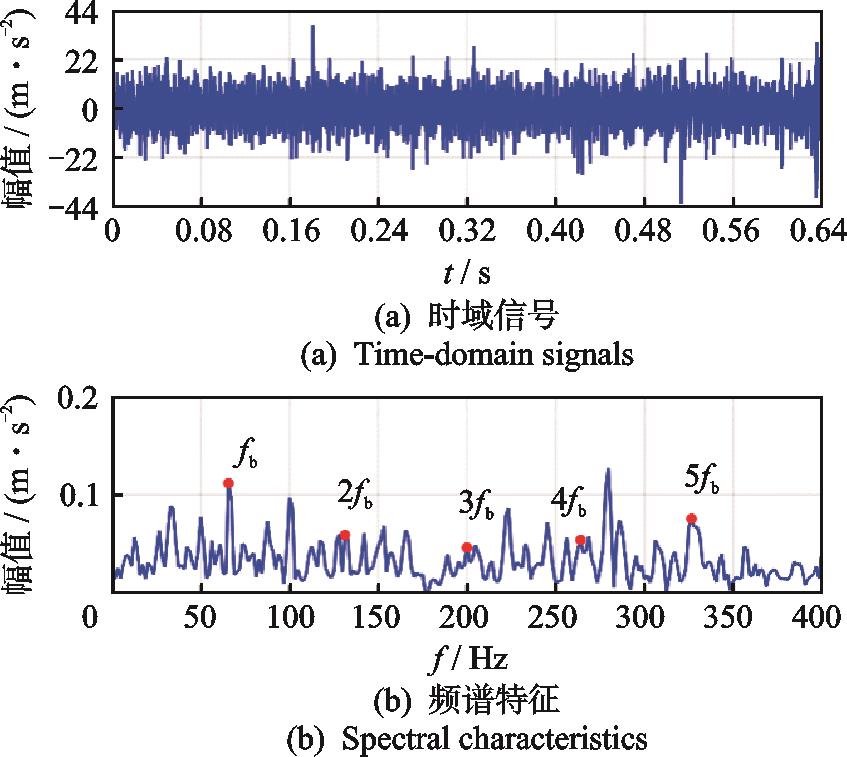

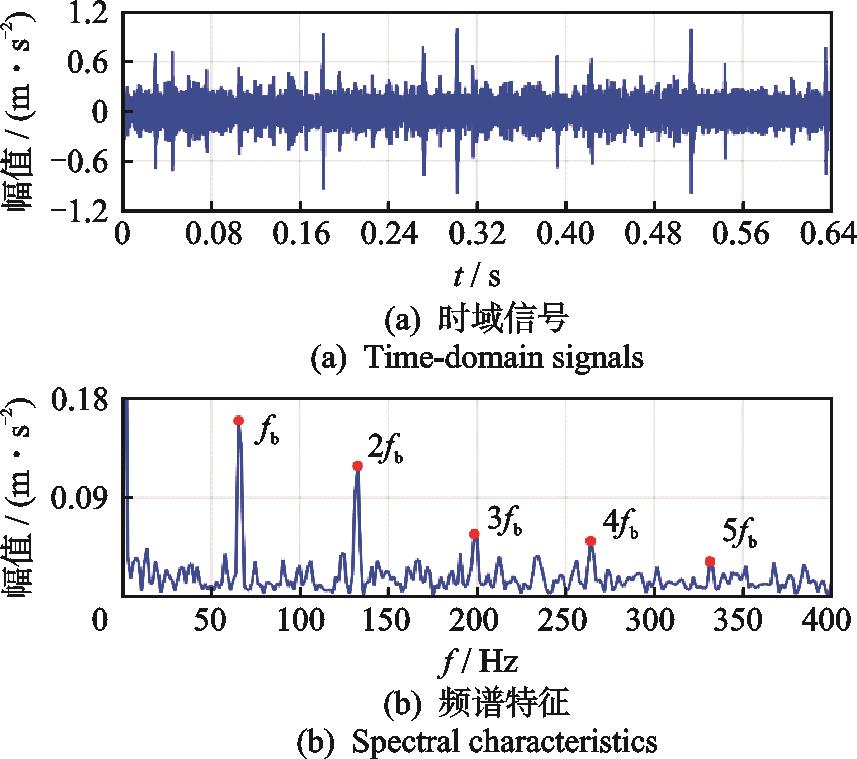

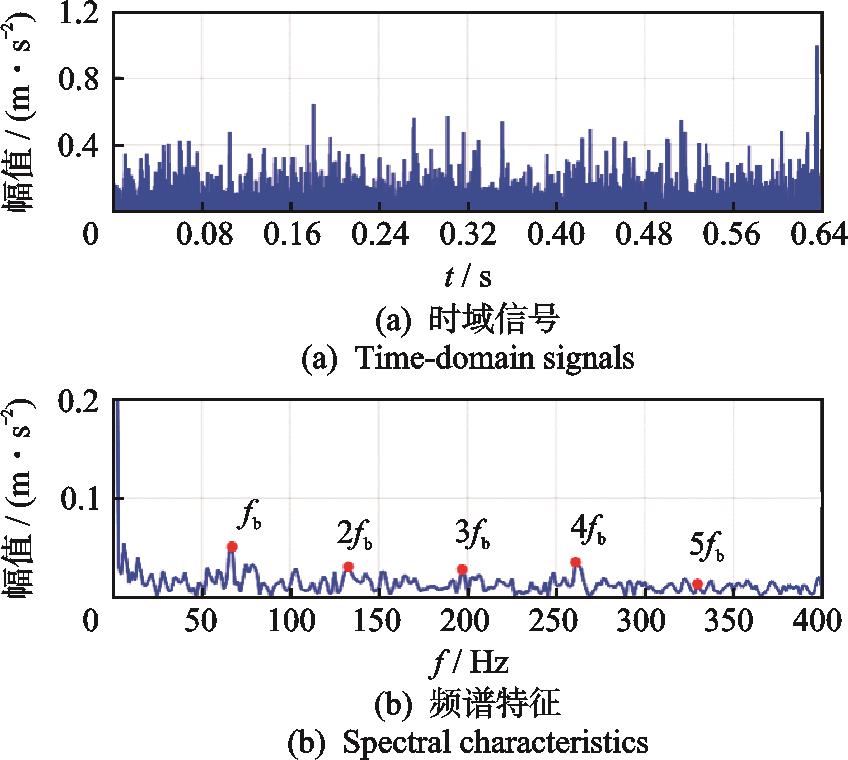

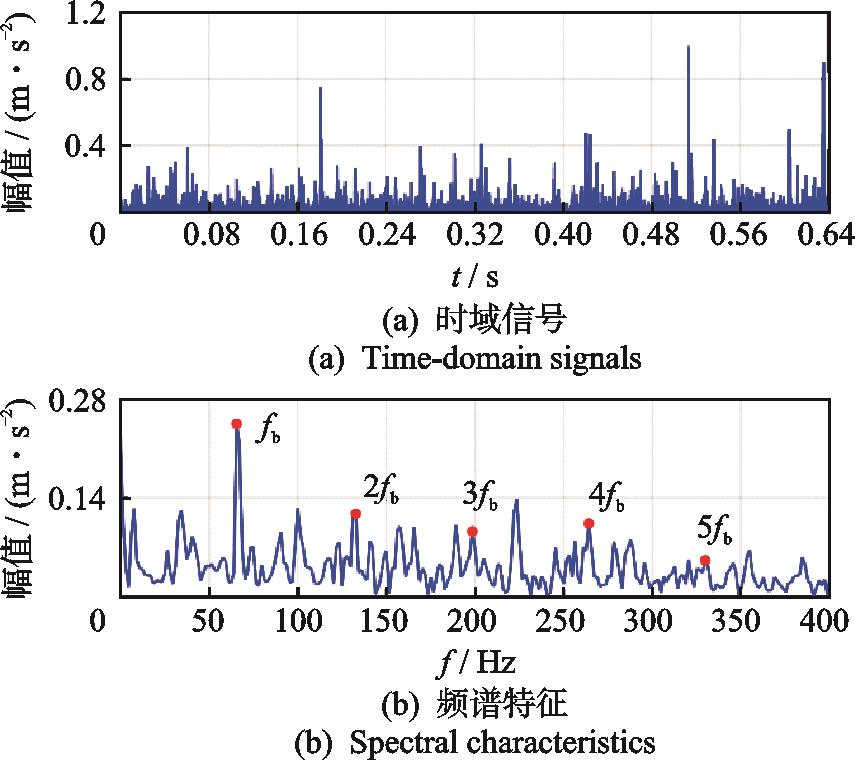

针对单一传感器获取表征轴承故障的信息有限,且易受背景噪声干扰的问题,提出一种基于张量正则多元(canonical polyadic,简称CP)分解的滚动轴承微弱故障特征提取方法。首先,基于稳定工况下轴承故障脉冲信号的循环平稳特性,采用循环谱相关(spectral correlation,简称SC)分析方法将多通道测量信号分别转换至循环SC域中;其次,将多通道循环SC矩阵按照频率、循环频率与通道索引构建成张量;然后,采用CP分解对故障信息张量进行提取,并将提取的故障特征张量在通道中取均值,得到可有效表征故障特征的循环SC矩阵;最后,使用设计的滤波器和增强包络谱(enhanced envelope spectrum,简称EES)进一步增强故障特征的循环SC矩阵,并通过仿真和实验验证所提方法的有效性。结果表明:所提方法可从较强背景噪声干扰的轴承故障信号中准确有效地提取微弱故障特征。

针对单一传感器获取表征轴承故障的信息有限,且易受背景噪声干扰的问题,提出一种基于张量正则多元(canonical polyadic,简称CP)分解的滚动轴承微弱故障特征提取方法。首先,基于稳定工况下轴承故障脉冲信号的循环平稳特性,采用循环谱相关(spectral correlation,简称SC)分析方法将多通道测量信号分别转换至循环SC域中;其次,将多通道循环SC矩阵按照频率、循环频率与通道索引构建成张量;然后,采用CP分解对故障信息张量进行提取,并将提取的故障特征张量在通道中取均值,得到可有效表征故障特征的循环SC矩阵;最后,使用设计的滤波器和增强包络谱(enhanced envelope spectrum,简称EES)进一步增强故障特征的循环SC矩阵,并通过仿真和实验验证所提方法的有效性。结果表明:所提方法可从较强背景噪声干扰的轴承故障信号中准确有效地提取微弱故障特征。

2025,45(6):1120-1127, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.007

摘要:

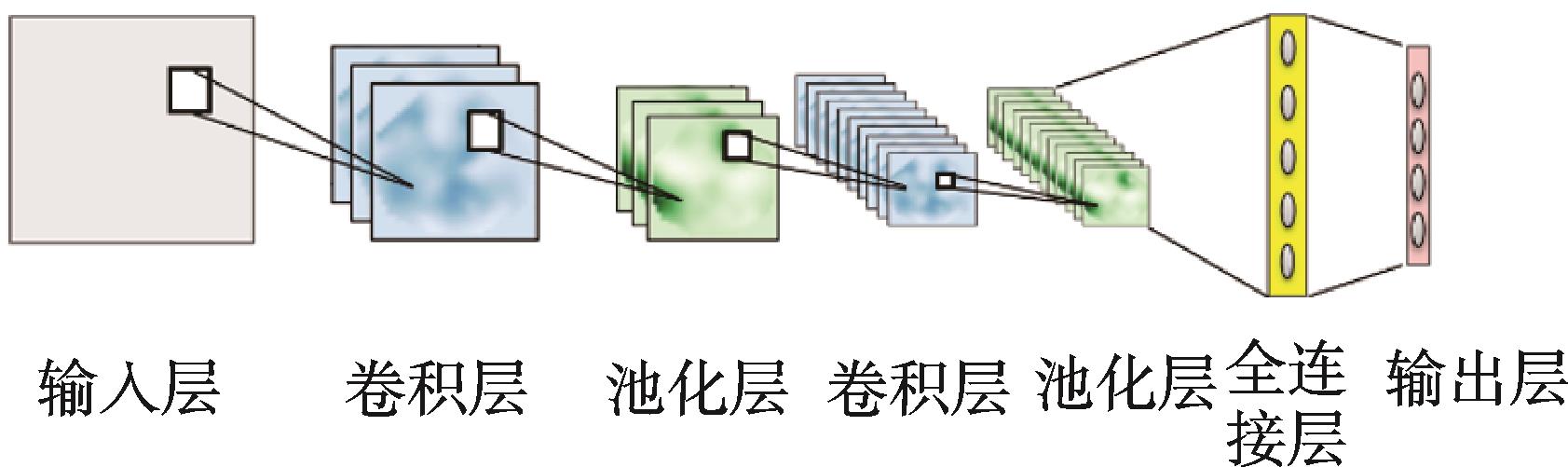

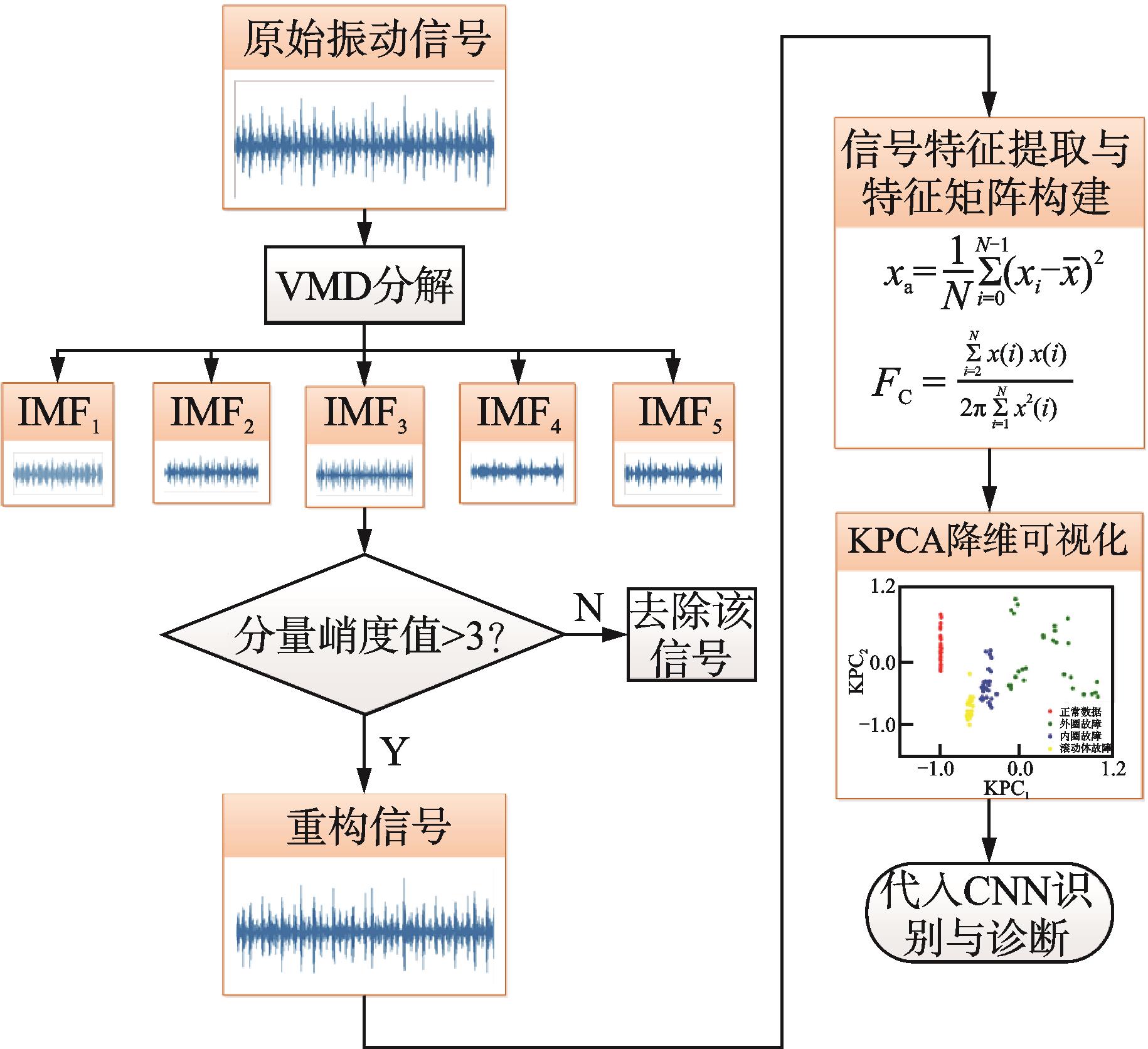

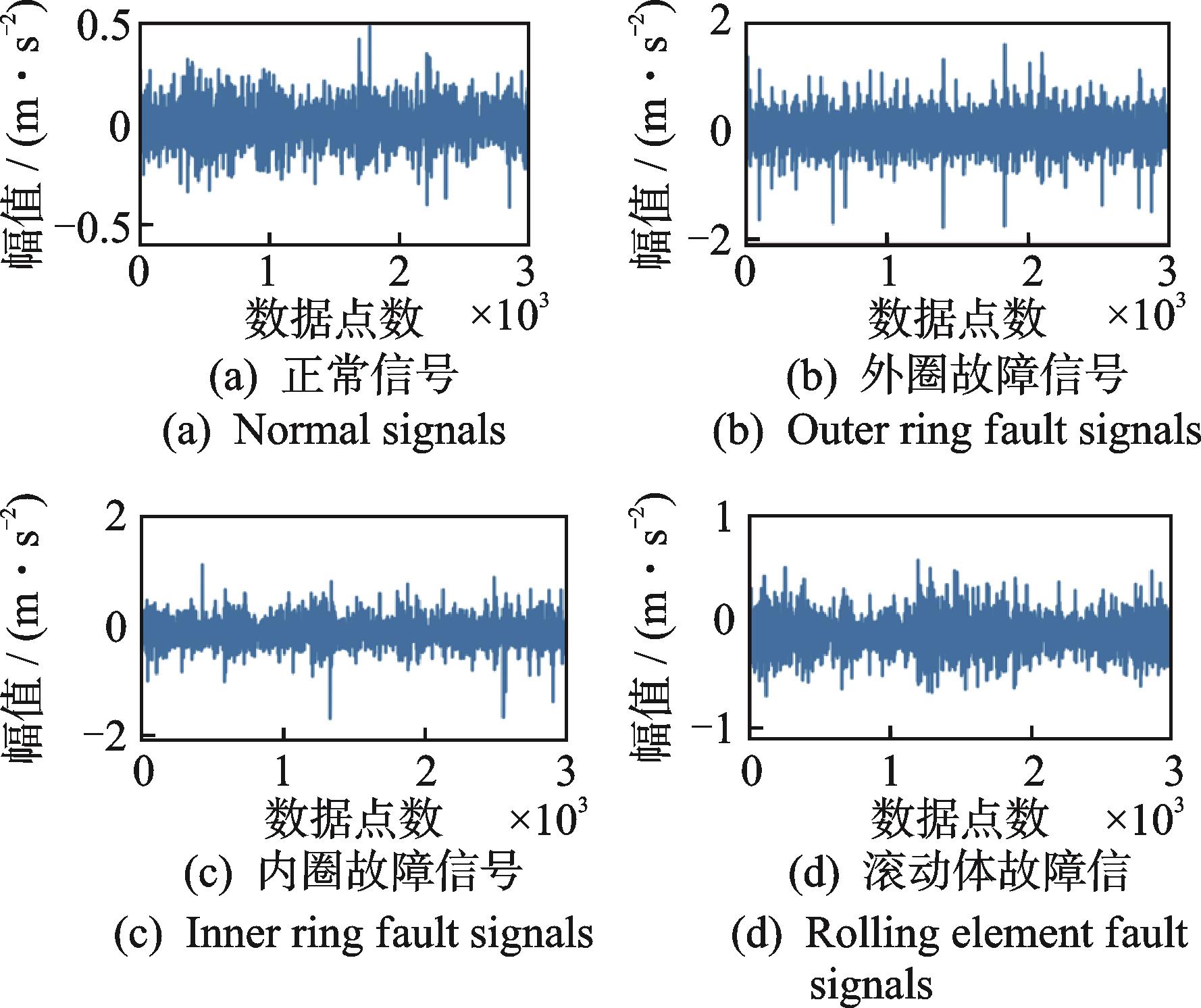

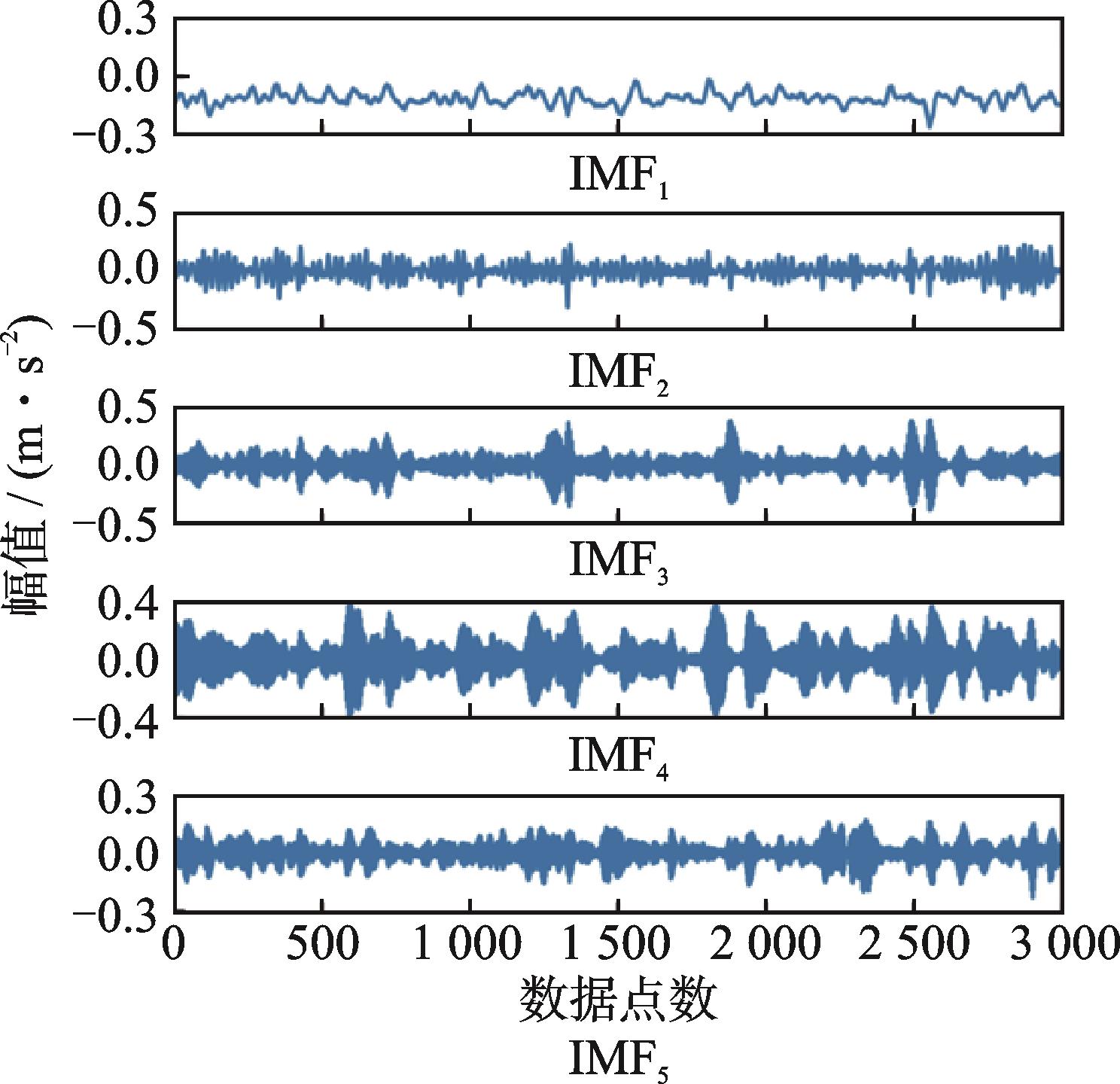

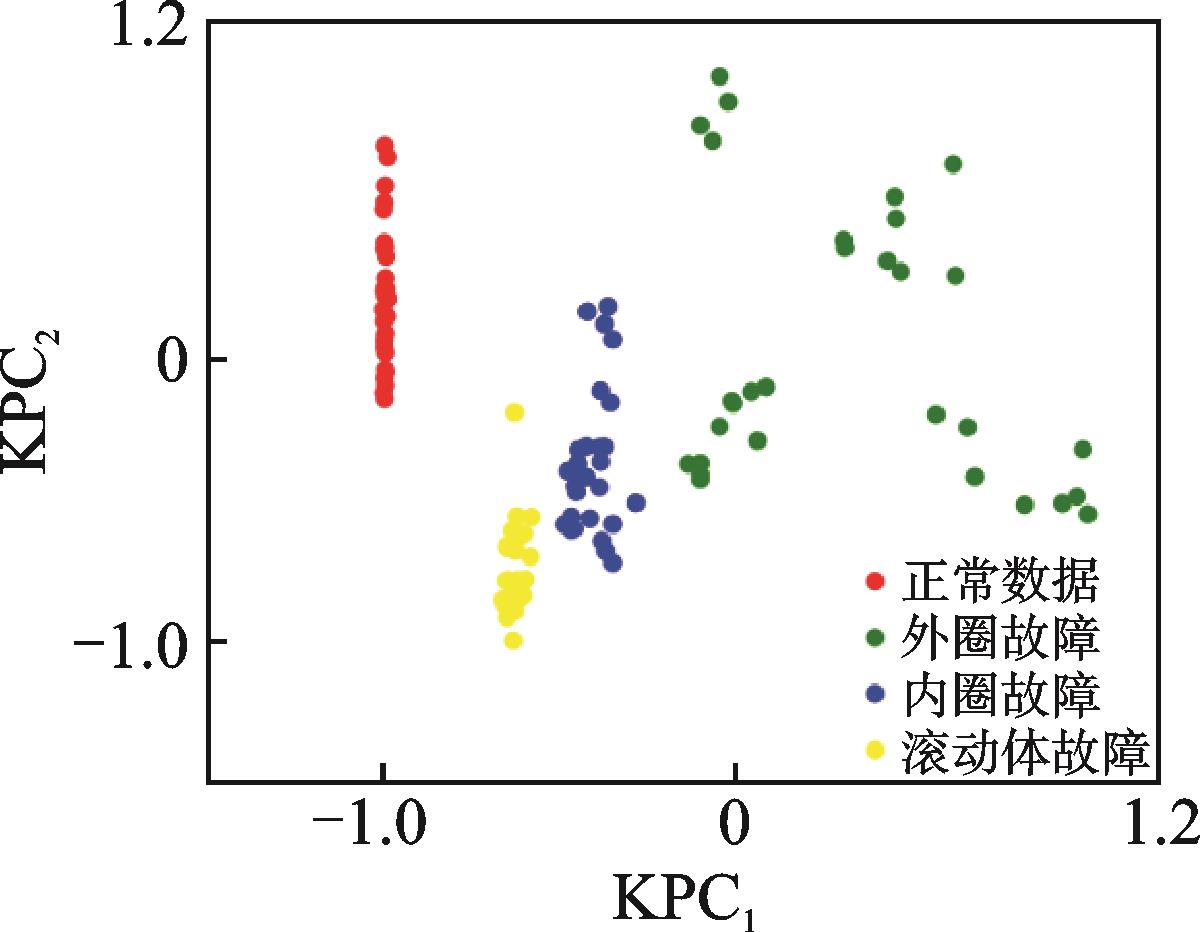

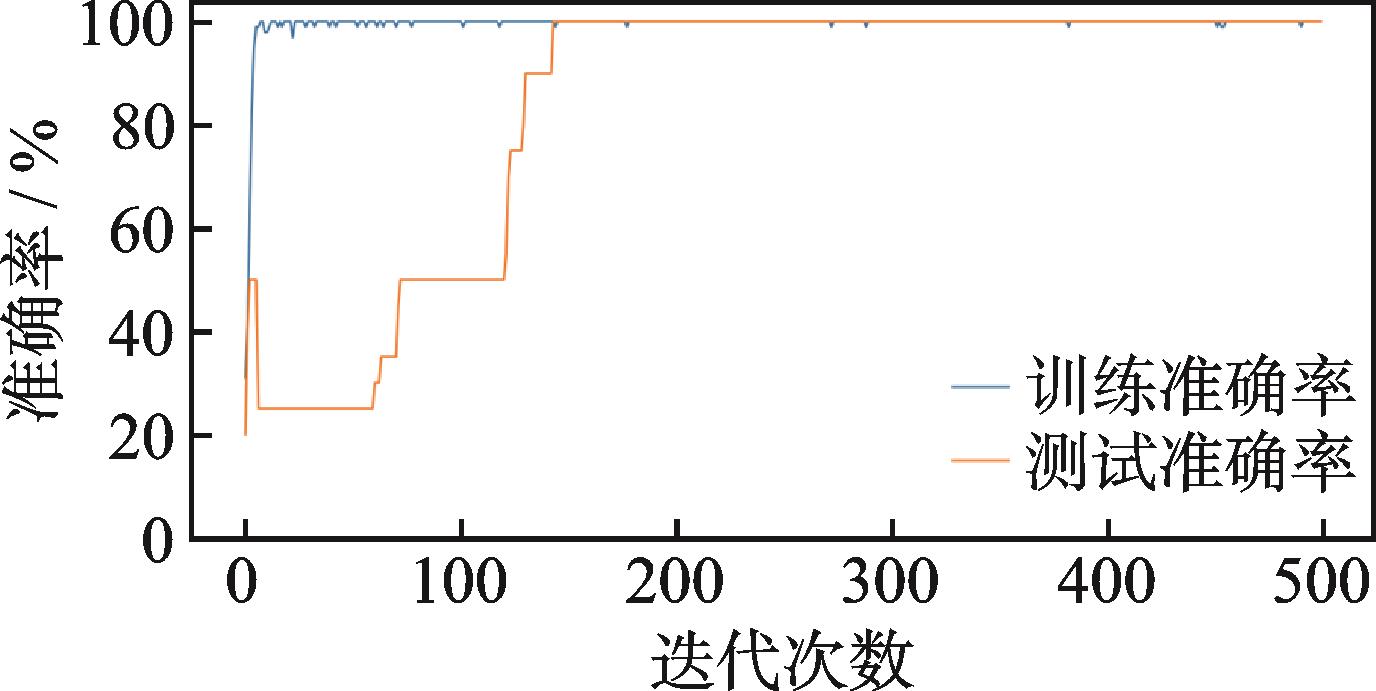

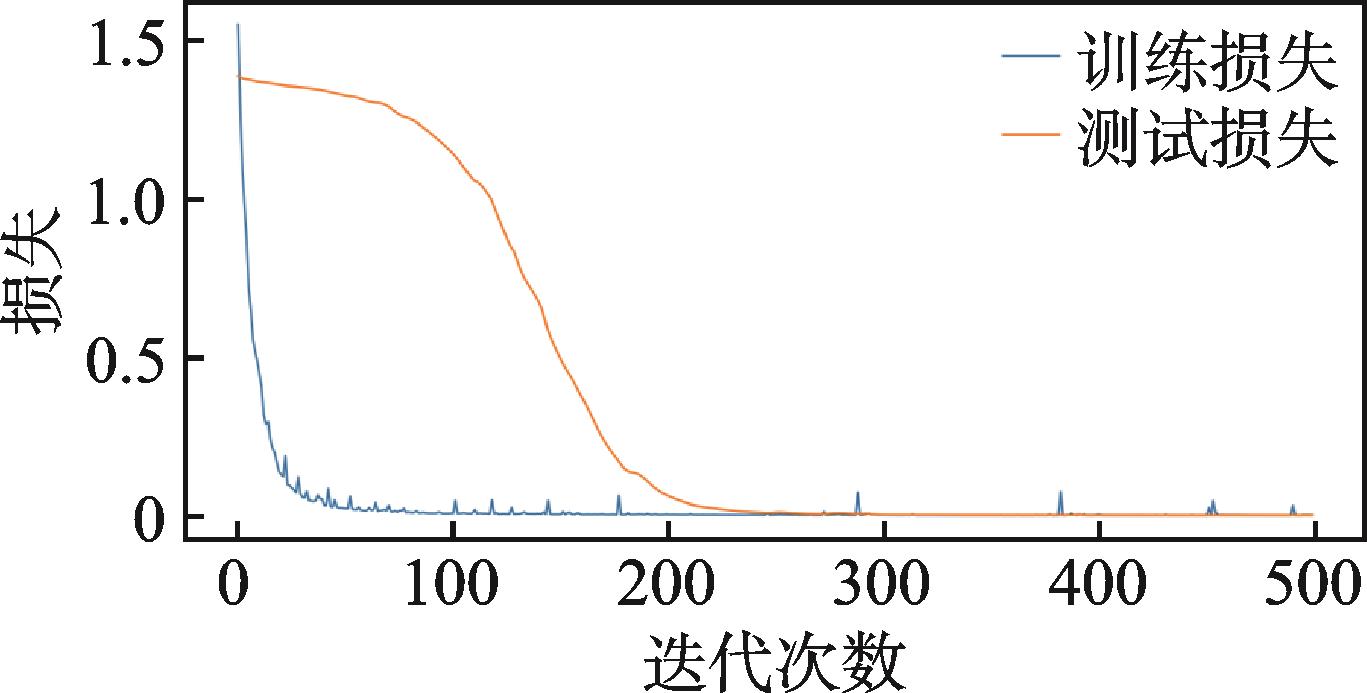

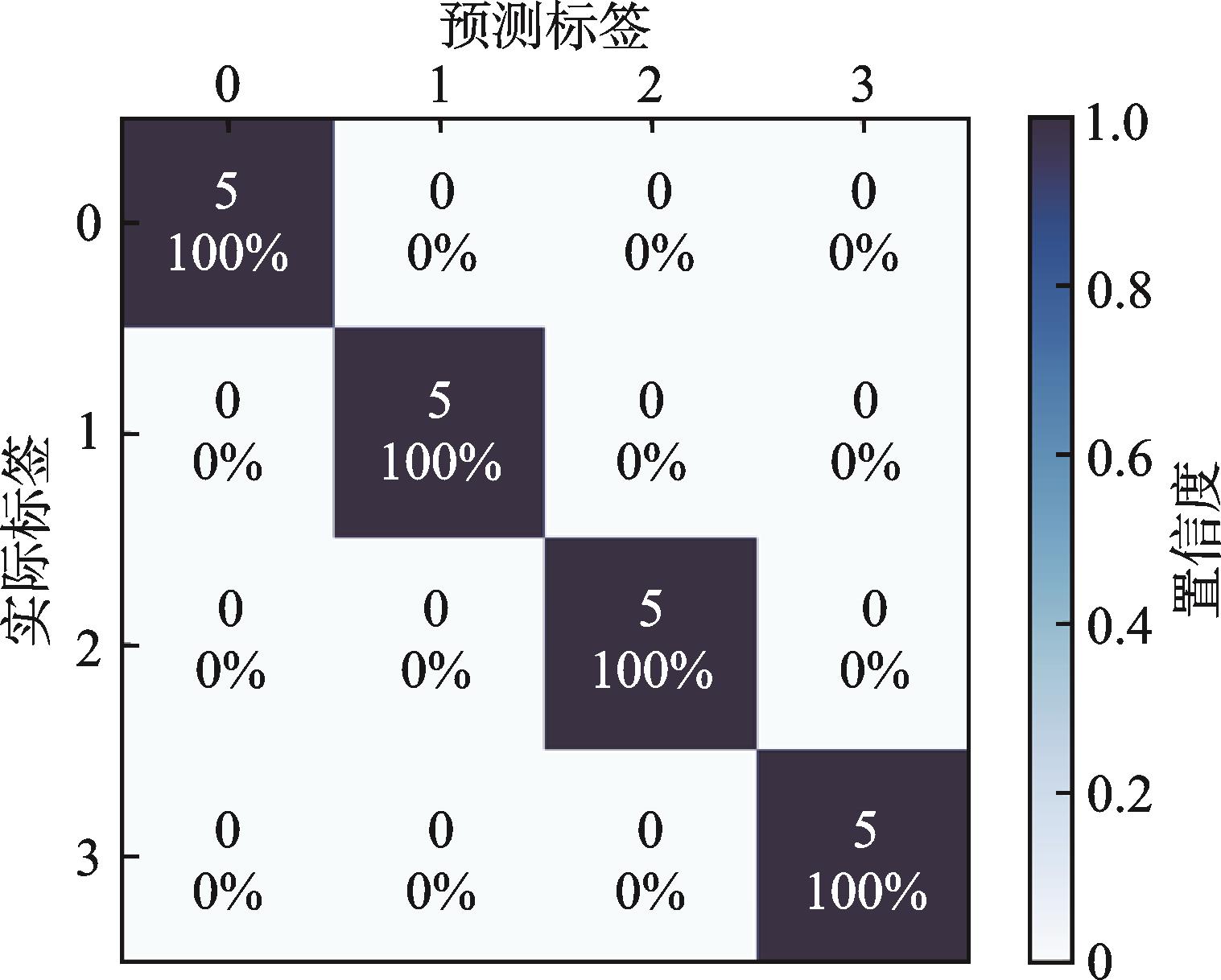

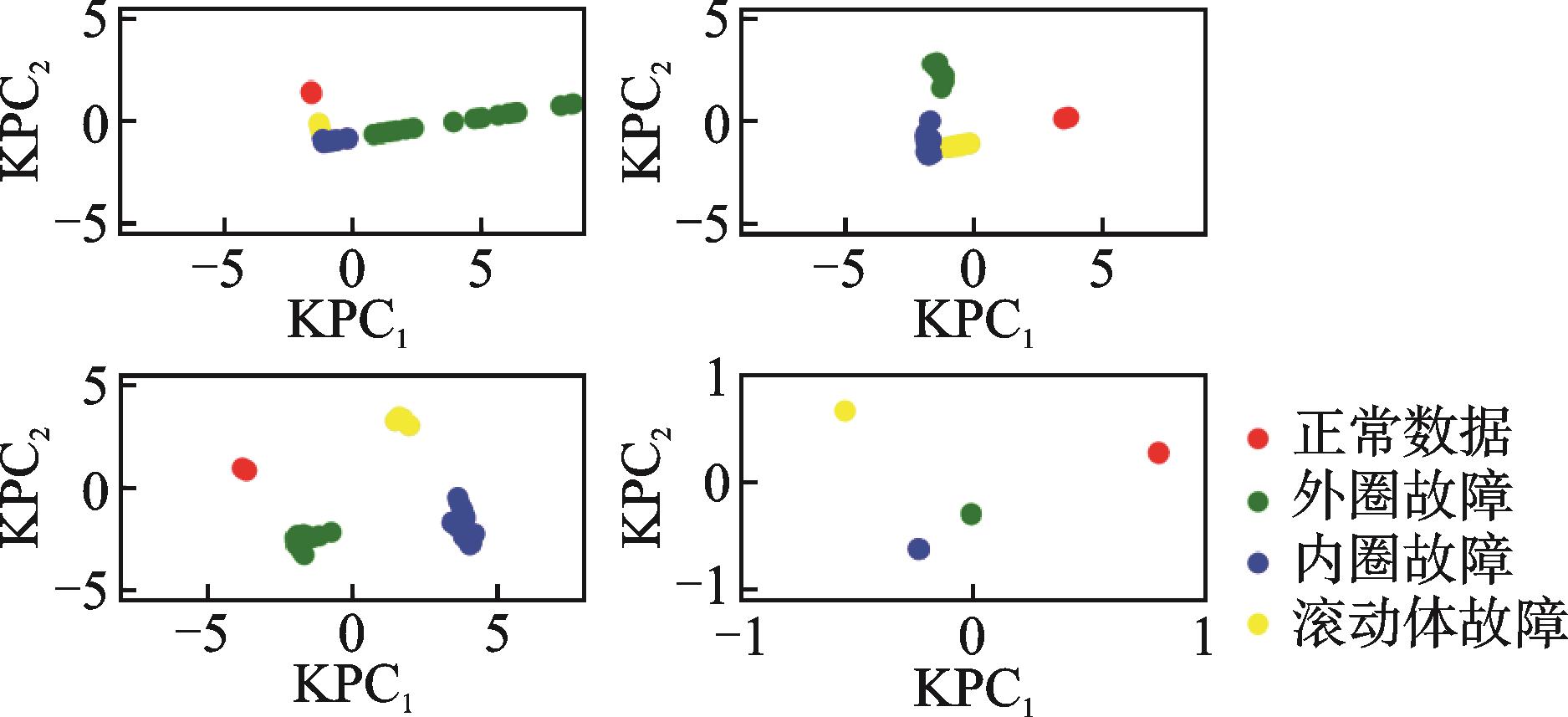

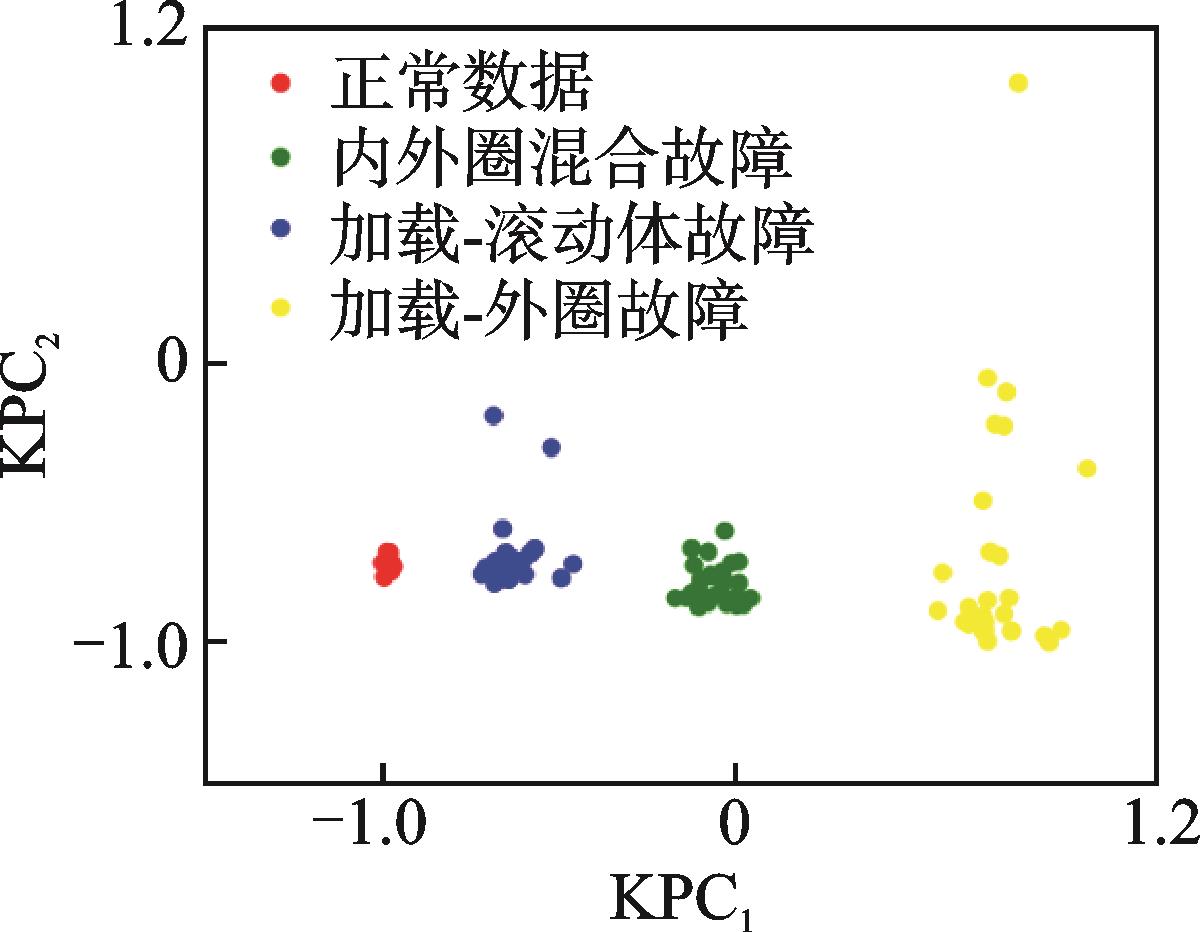

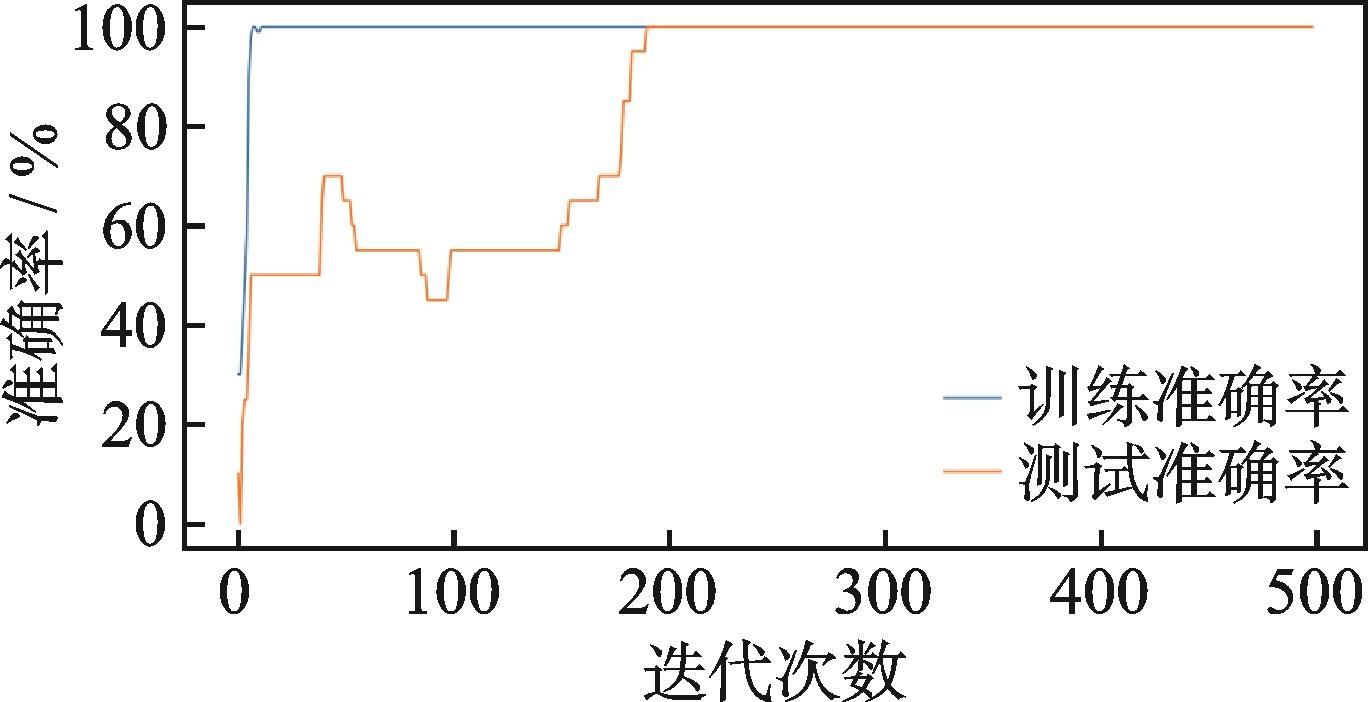

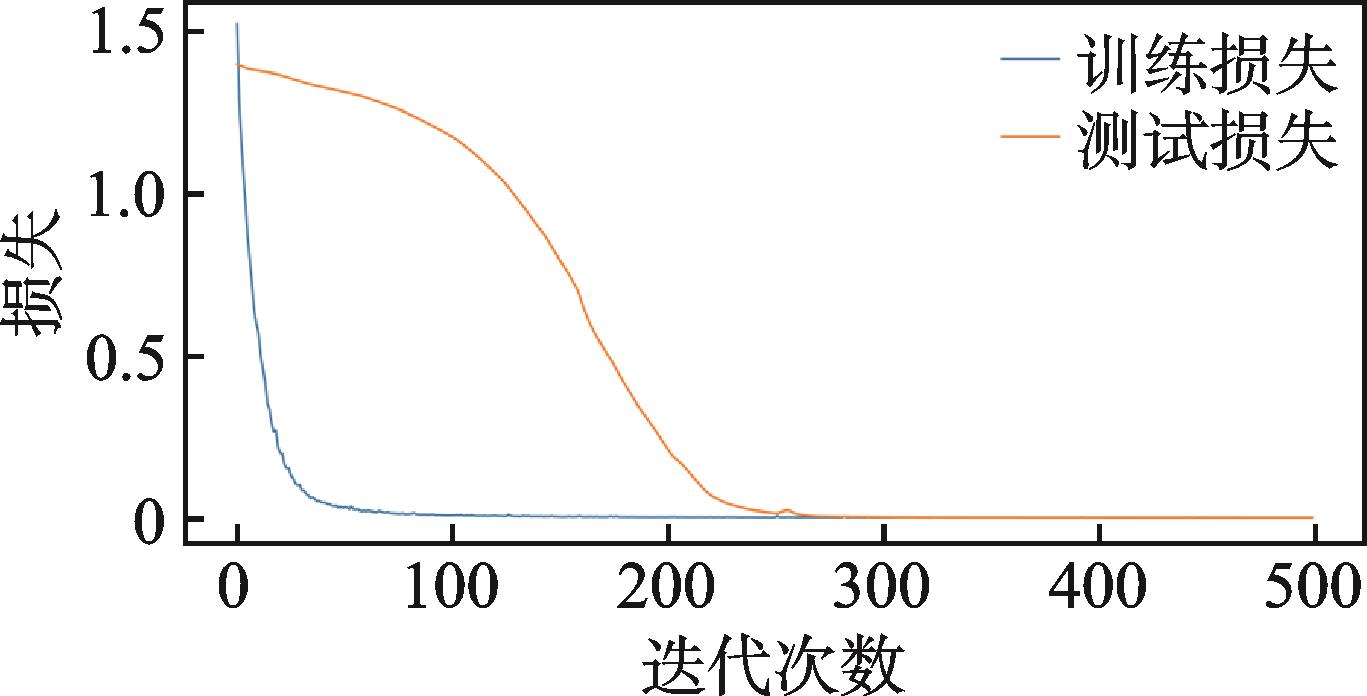

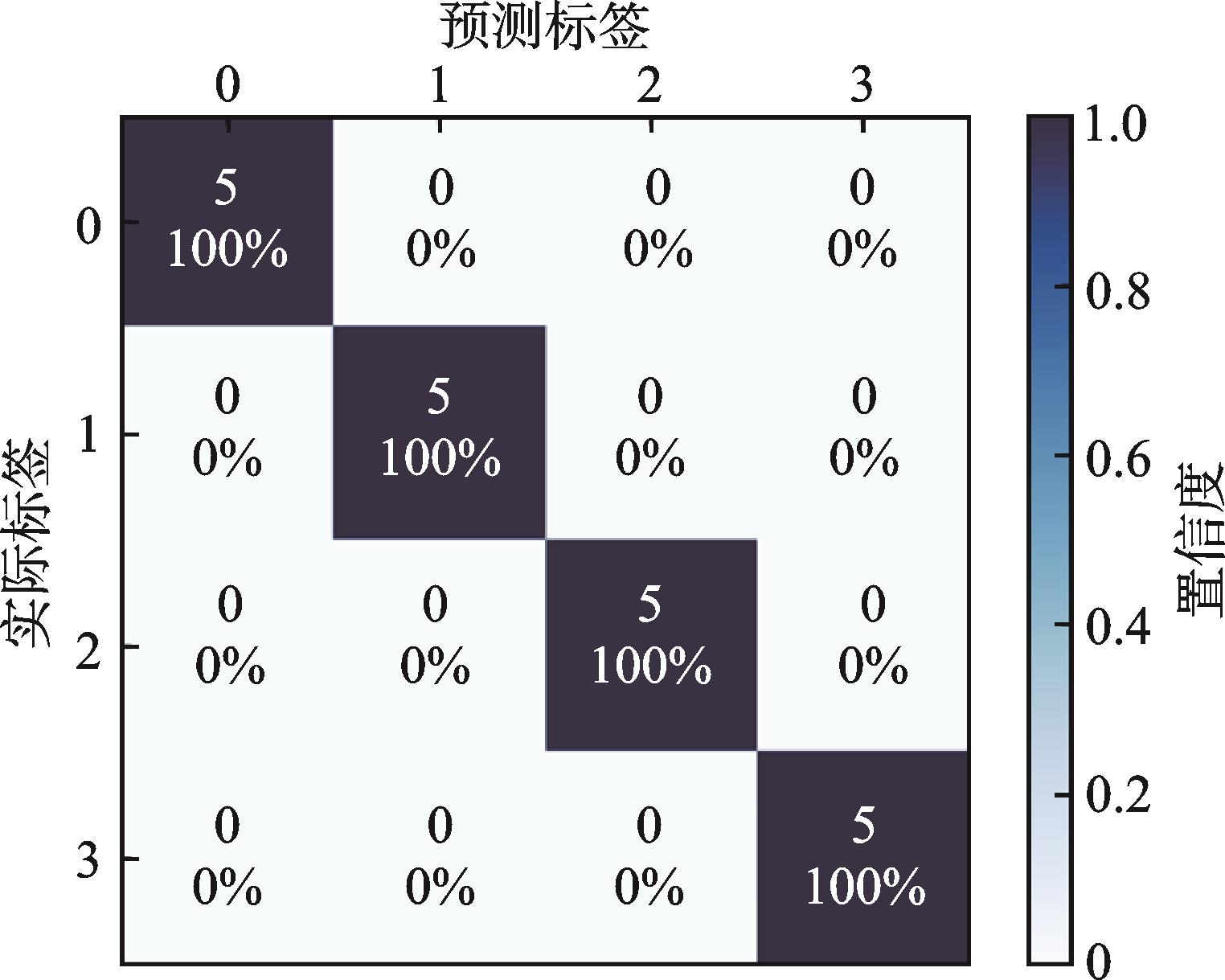

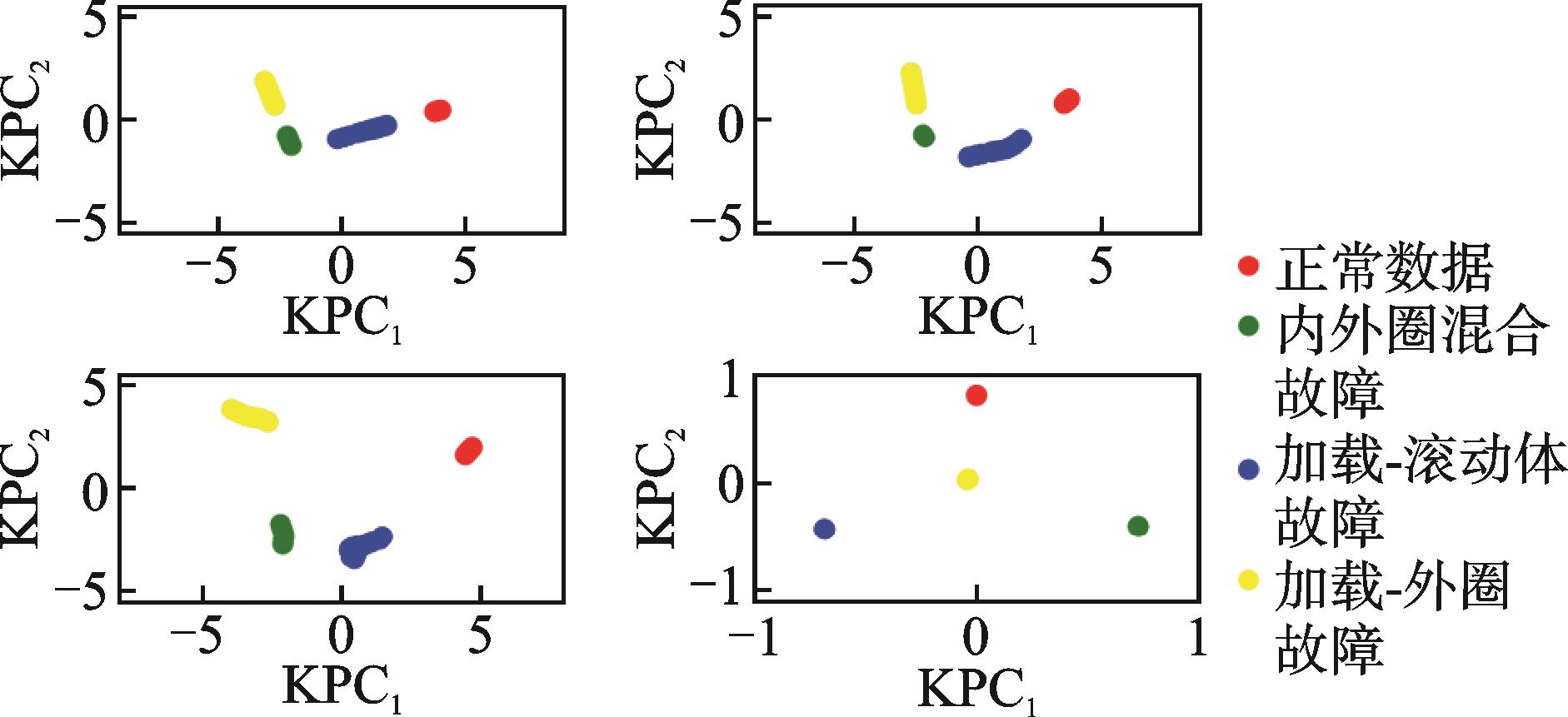

针对传统时域、频域统计指标构建的特征矩阵在处理复杂非线性数据时的局限性,提出一种基于数据层特征融合和卷积神经网络(convolutional neural network,简称CNN)相结合的轴承故障诊断方法。首先,将采集到的信号进行变分模态分解(variational mode decomposition,简称VMD),选择峭度值大于阈值的分量进行重构;其次,从时域、频域、能量和稳定性等方面计算构建重构信号的多维度复合特征矩阵,将数据特征进行融合;然后,对特征矩阵进行核主成分分析(kernel principal component analysis,简称KPCA)降维处理,去除冗余信息;最后,将得到的低维矩阵输入到批量归一化(batch normalization,简称BN)层优化的CNN模型中进行故障识别与分类,并通过辛辛那提大学智能维护系统(intelligent maintenance systems,简称IMS)、旋转机械振动分析与故障诊断实验平台(QPZZ-Ⅱ型)2组实验数据进行数据验证。结果表明:所提方法对轴承故障分类具有较好的处理效果和稳定性。

针对传统时域、频域统计指标构建的特征矩阵在处理复杂非线性数据时的局限性,提出一种基于数据层特征融合和卷积神经网络(convolutional neural network,简称CNN)相结合的轴承故障诊断方法。首先,将采集到的信号进行变分模态分解(variational mode decomposition,简称VMD),选择峭度值大于阈值的分量进行重构;其次,从时域、频域、能量和稳定性等方面计算构建重构信号的多维度复合特征矩阵,将数据特征进行融合;然后,对特征矩阵进行核主成分分析(kernel principal component analysis,简称KPCA)降维处理,去除冗余信息;最后,将得到的低维矩阵输入到批量归一化(batch normalization,简称BN)层优化的CNN模型中进行故障识别与分类,并通过辛辛那提大学智能维护系统(intelligent maintenance systems,简称IMS)、旋转机械振动分析与故障诊断实验平台(QPZZ-Ⅱ型)2组实验数据进行数据验证。结果表明:所提方法对轴承故障分类具有较好的处理效果和稳定性。

2025,45(6):1128-1135, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.008

摘要:

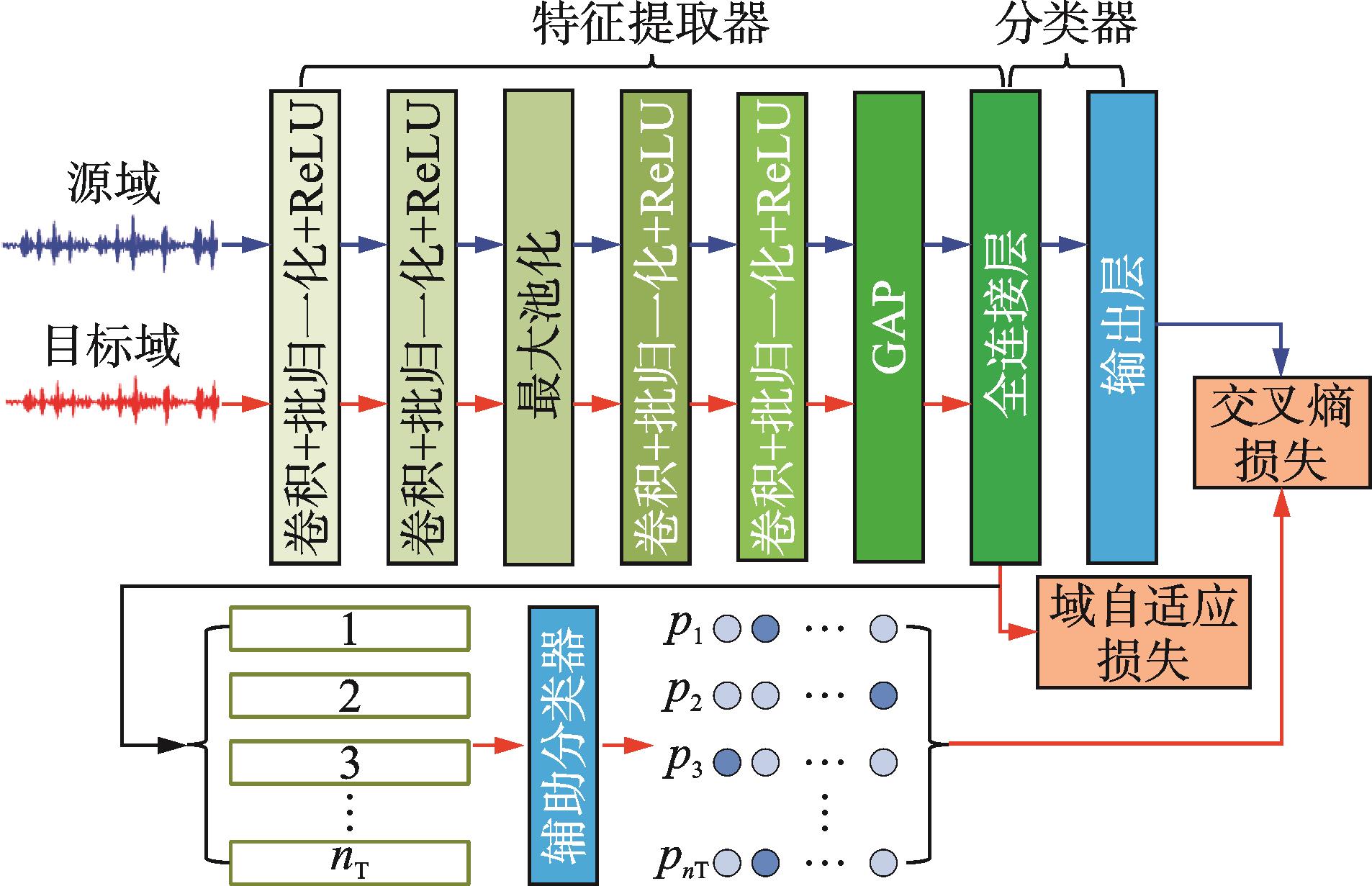

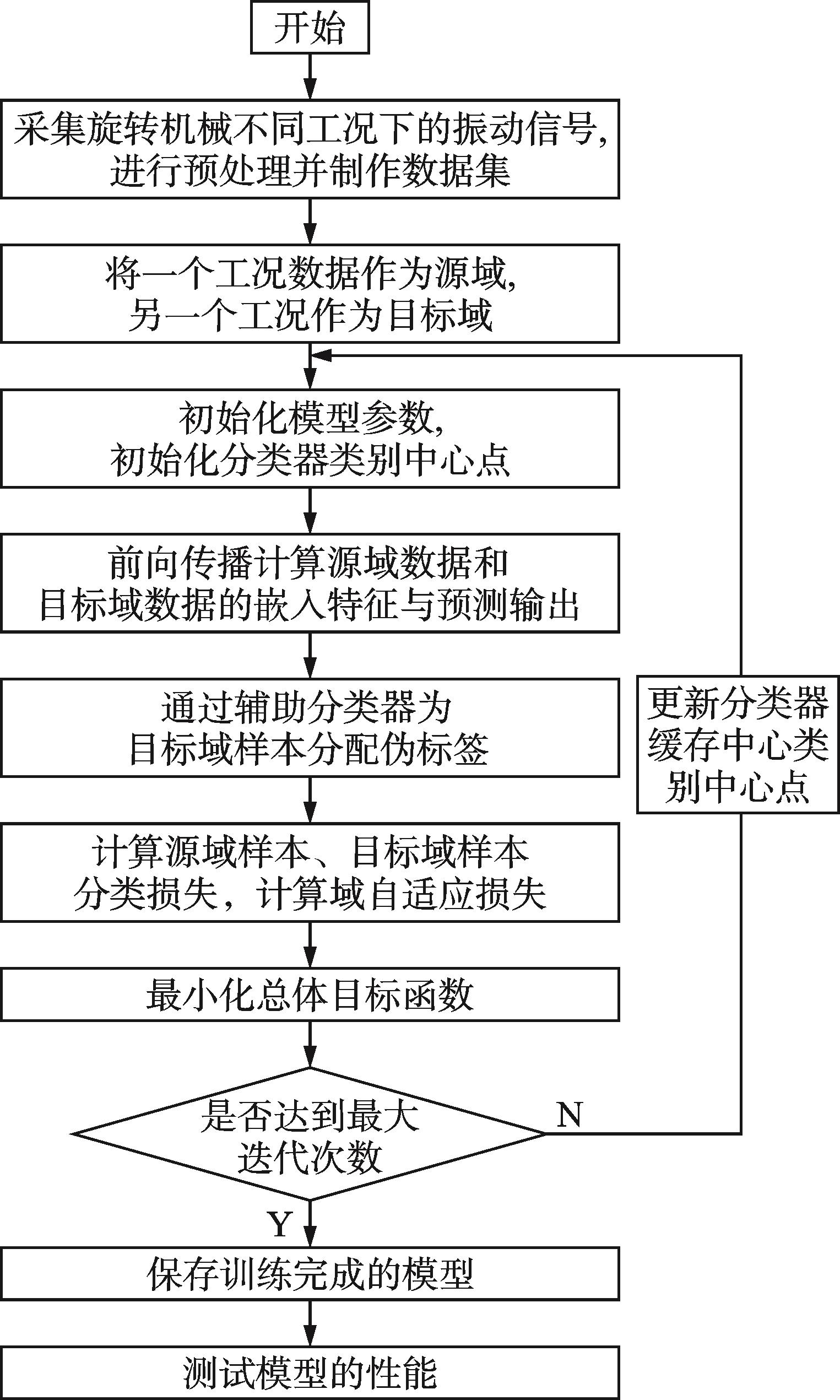

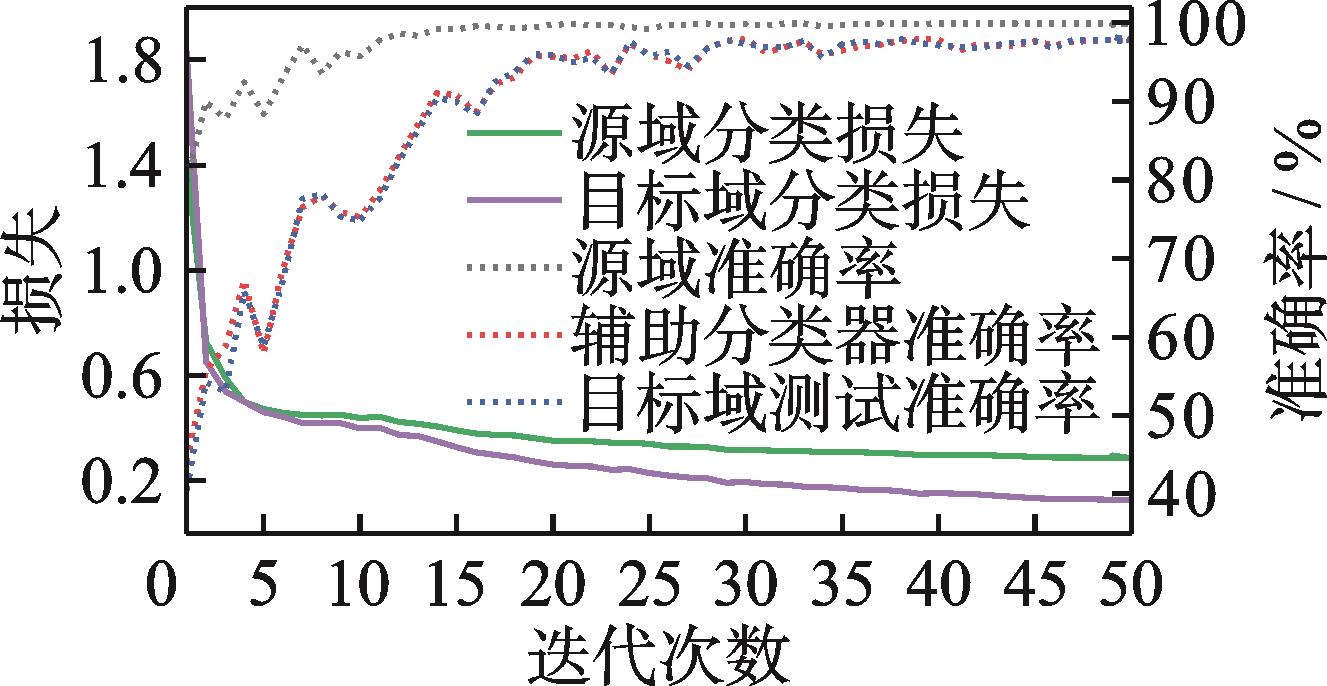

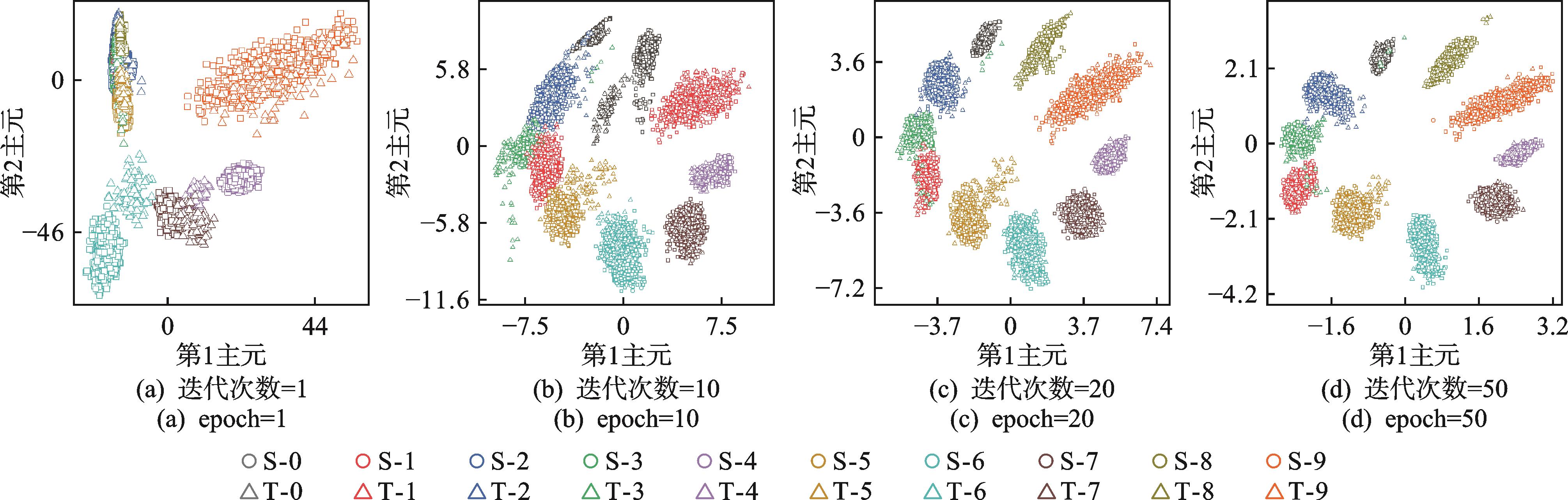

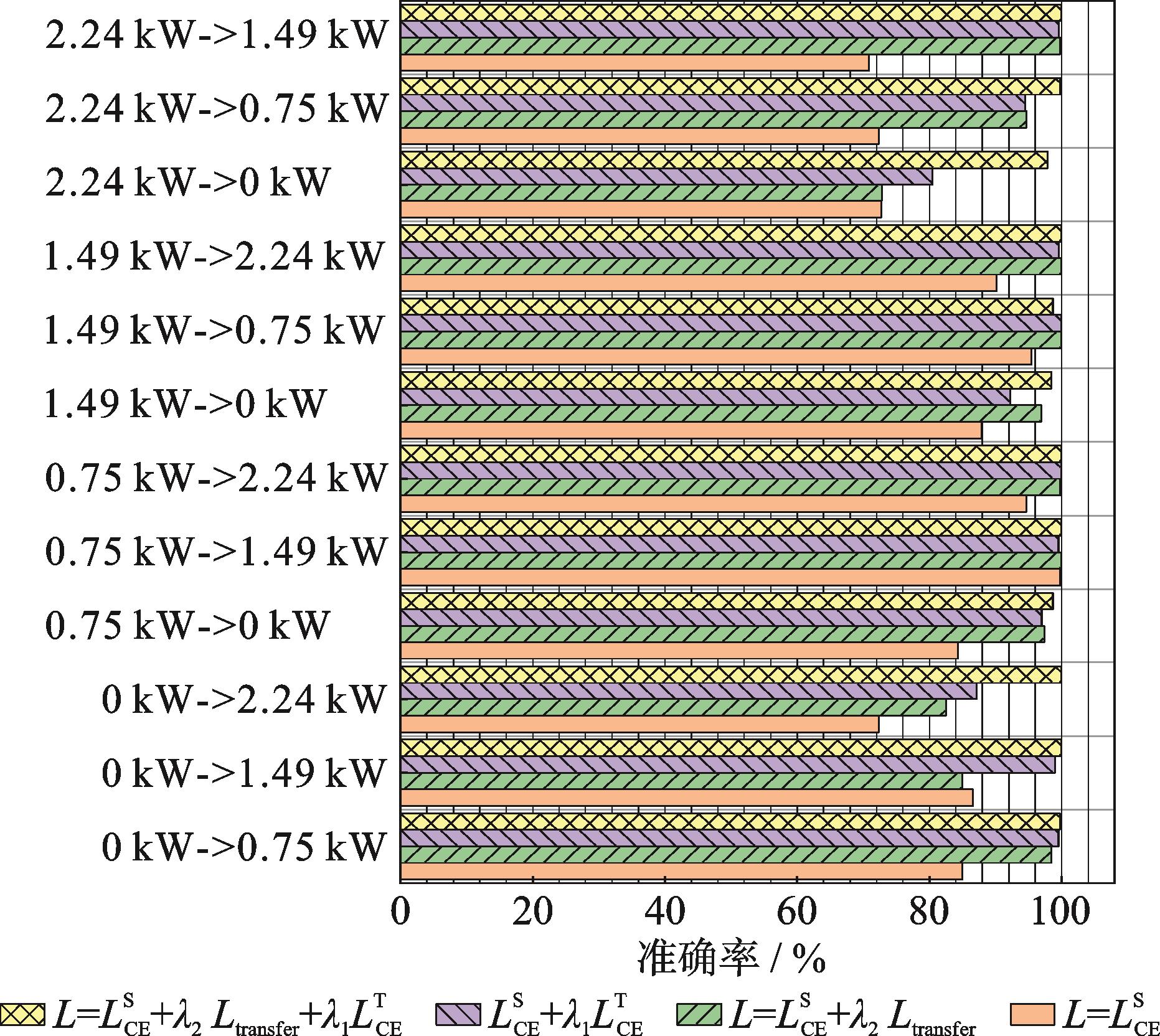

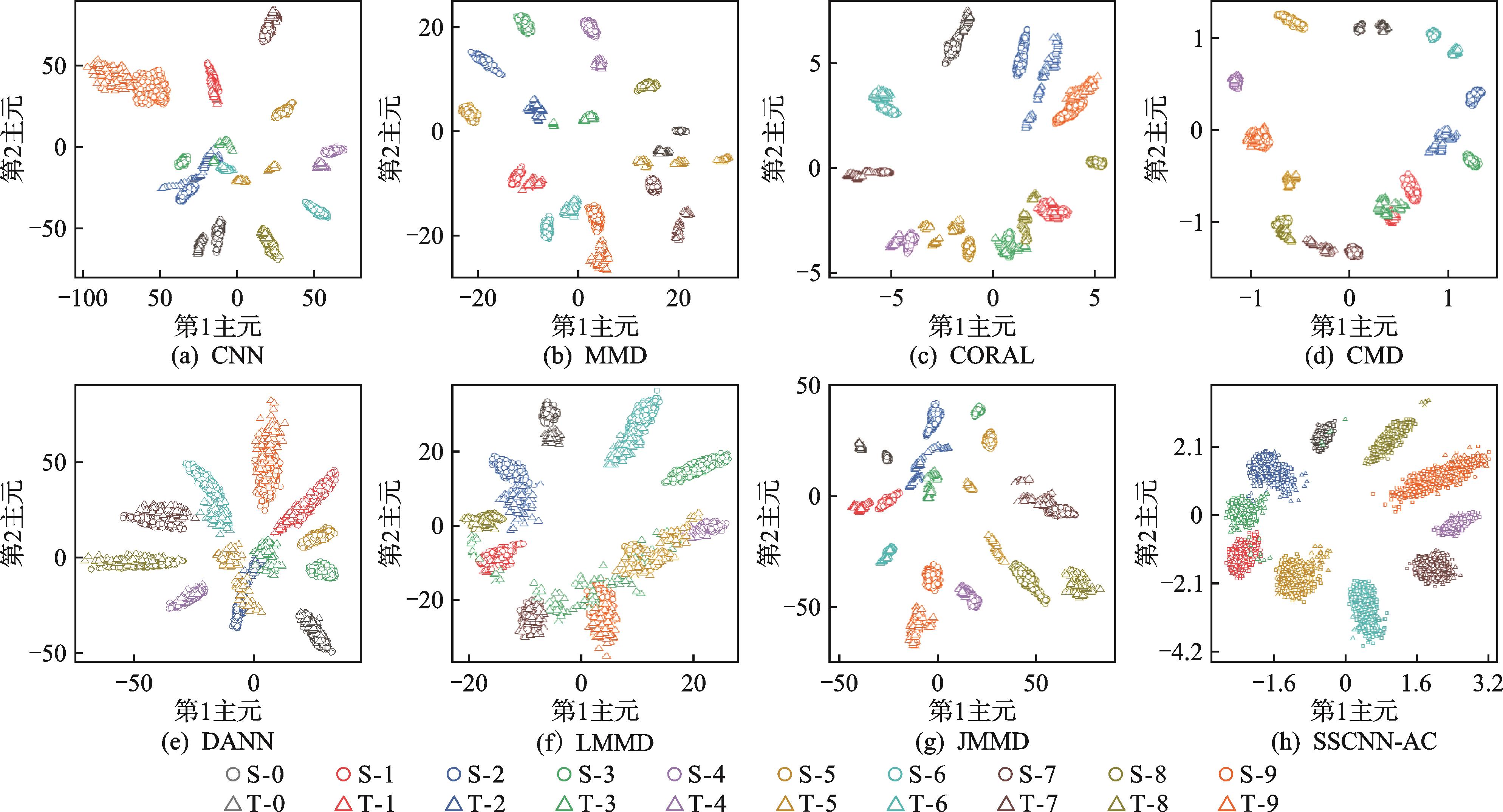

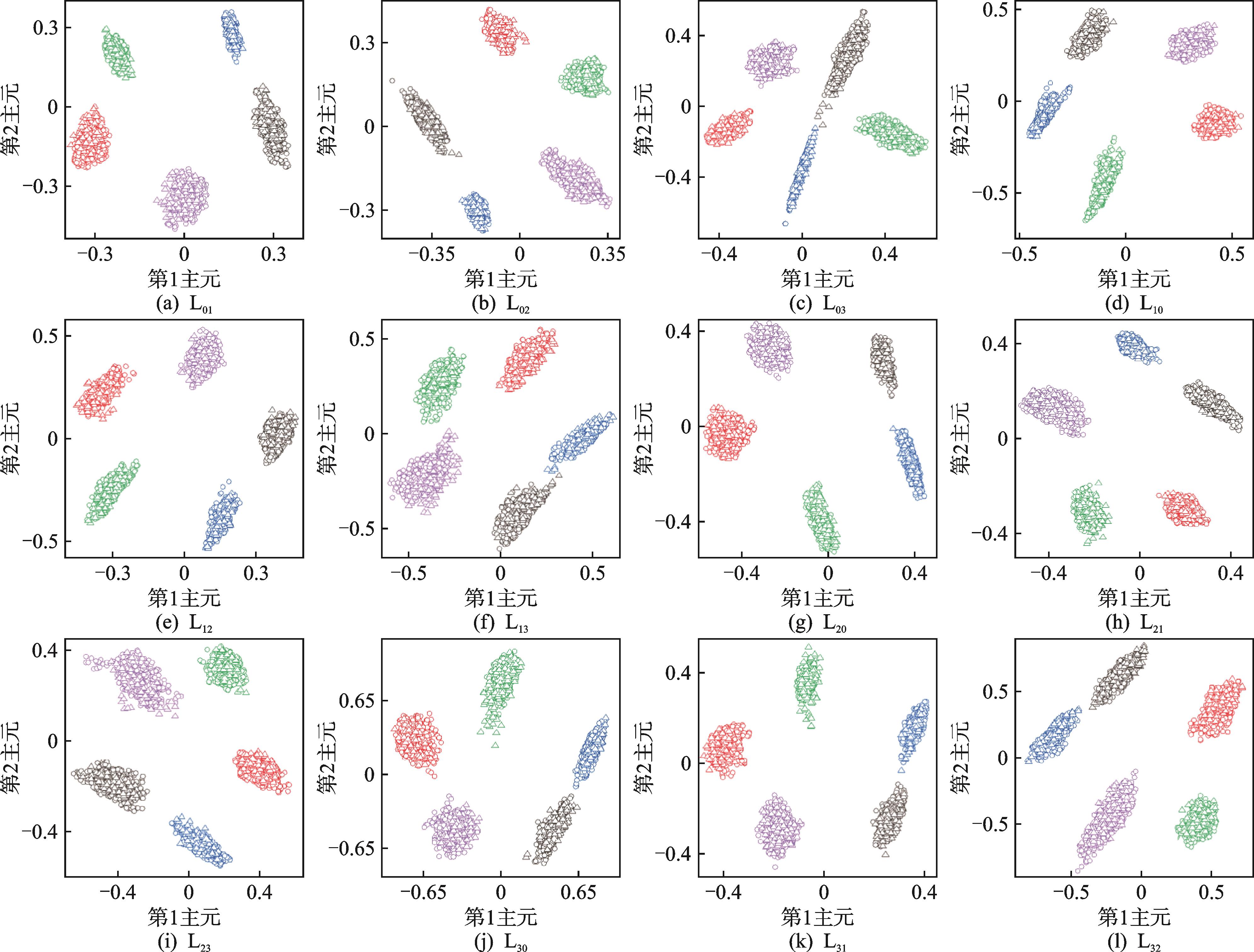

针对变工况条件下滚动轴承故障诊断模型泛化性能不佳的问题,基于深度域自适应与半监督学习技术,提出一种带有辅助分类器的半监督卷积神经网络(semi-supervised convolutional neural network based on auxiliary classifier, 简称SSCNN-AC)滚动轴承跨域故障诊断模型。首先,为提升训练过程中目标域样本伪标签的置信度,所提模型引入最近邻中心分类器作为辅助分类器,以类中心与样本嵌入特征间的余弦距离为目标域样本生成伪标签,有效提升伪标签的可靠性;其次,采用带有标签平滑项的交叉熵损失函数计算分类损失,抑制伪标签噪声对半监督学习的不利影响,提升模型泛化性能;最后,以2个不同数据集的实验结果分析对所提模型进行验证。结果表明:所提模型可有效对齐不同工况下振动信号的嵌入特征,在滚动轴承的跨域故障诊断方面具有明显优势。

针对变工况条件下滚动轴承故障诊断模型泛化性能不佳的问题,基于深度域自适应与半监督学习技术,提出一种带有辅助分类器的半监督卷积神经网络(semi-supervised convolutional neural network based on auxiliary classifier, 简称SSCNN-AC)滚动轴承跨域故障诊断模型。首先,为提升训练过程中目标域样本伪标签的置信度,所提模型引入最近邻中心分类器作为辅助分类器,以类中心与样本嵌入特征间的余弦距离为目标域样本生成伪标签,有效提升伪标签的可靠性;其次,采用带有标签平滑项的交叉熵损失函数计算分类损失,抑制伪标签噪声对半监督学习的不利影响,提升模型泛化性能;最后,以2个不同数据集的实验结果分析对所提模型进行验证。结果表明:所提模型可有效对齐不同工况下振动信号的嵌入特征,在滚动轴承的跨域故障诊断方面具有明显优势。

2025,45(6):1136-1142, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.009

摘要:

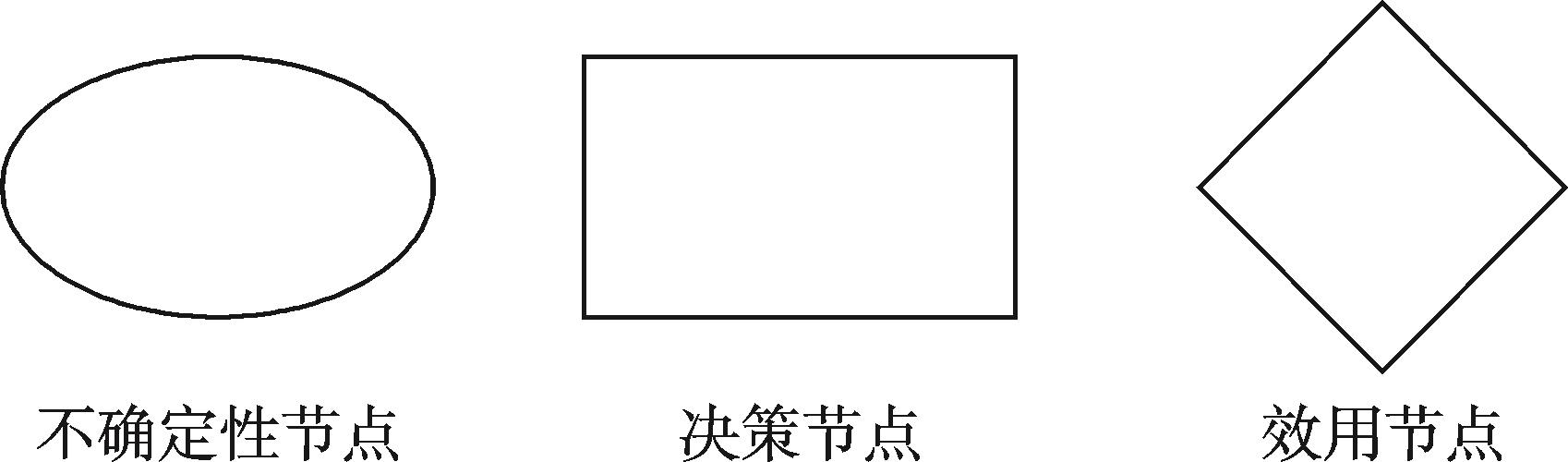

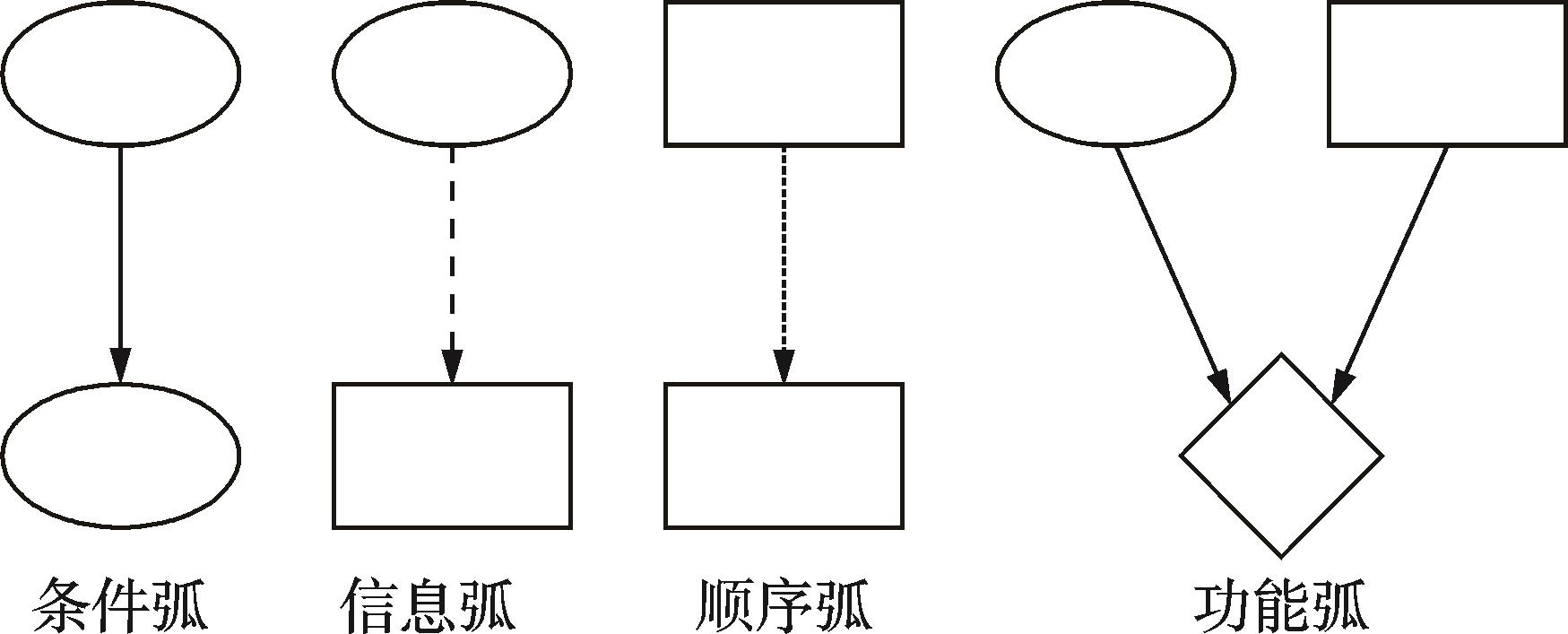

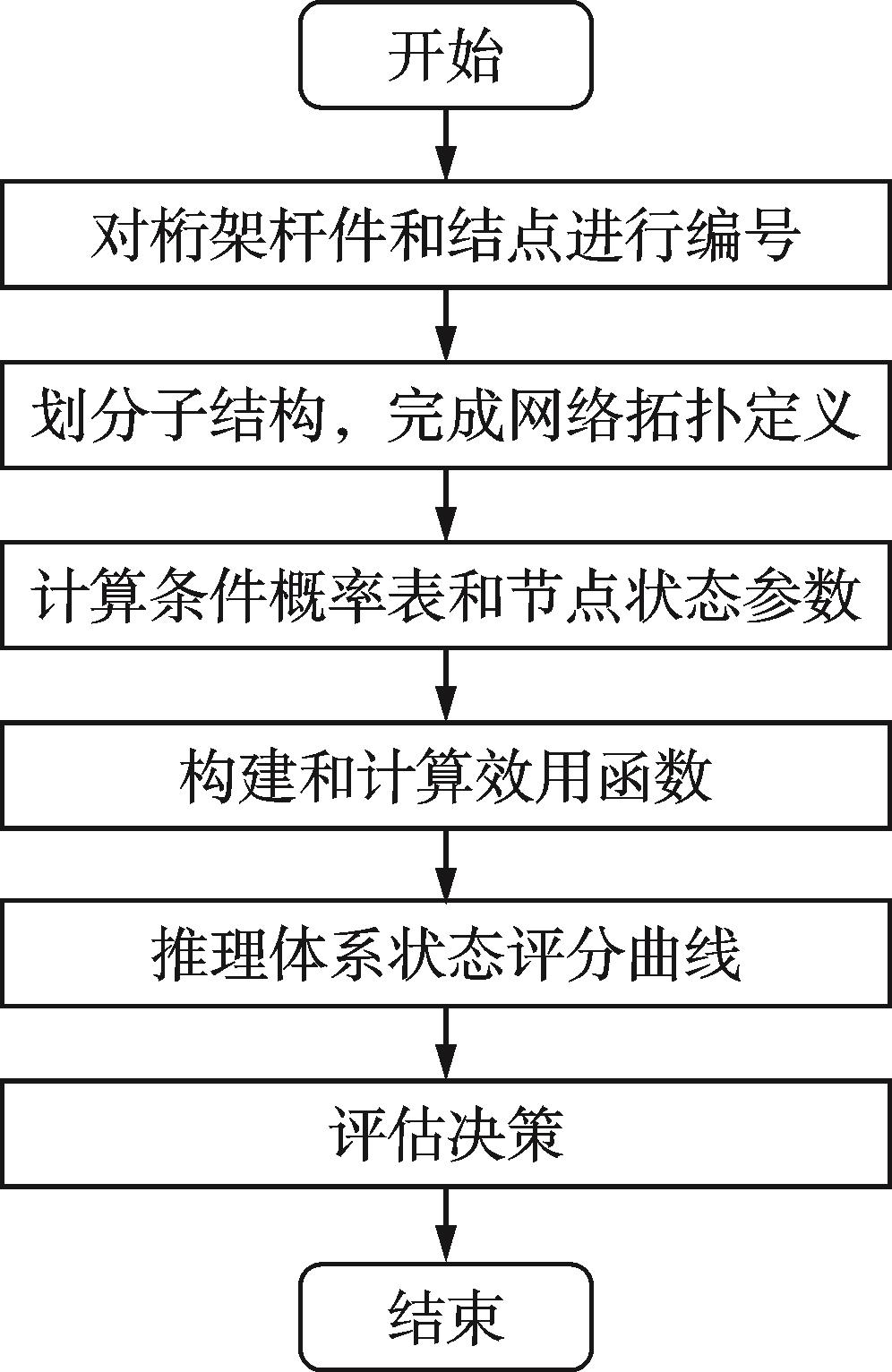

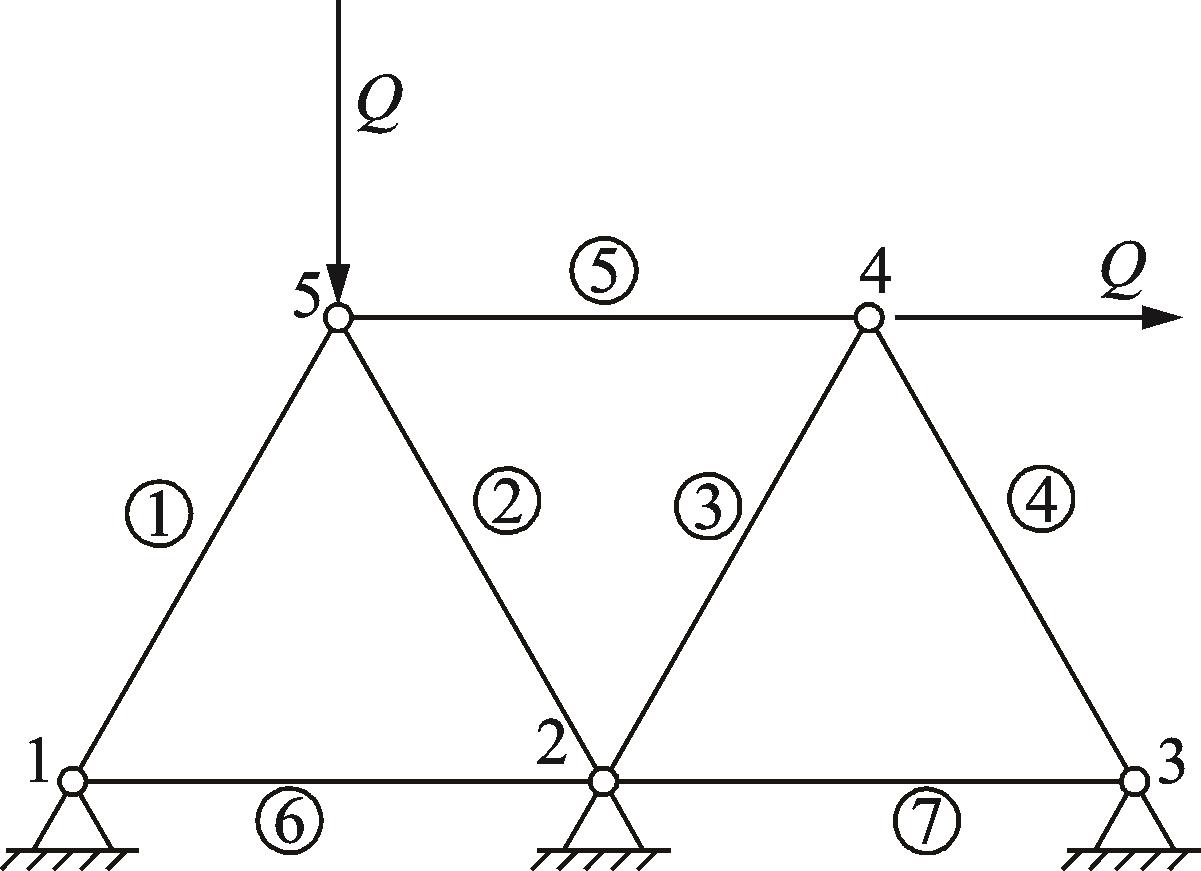

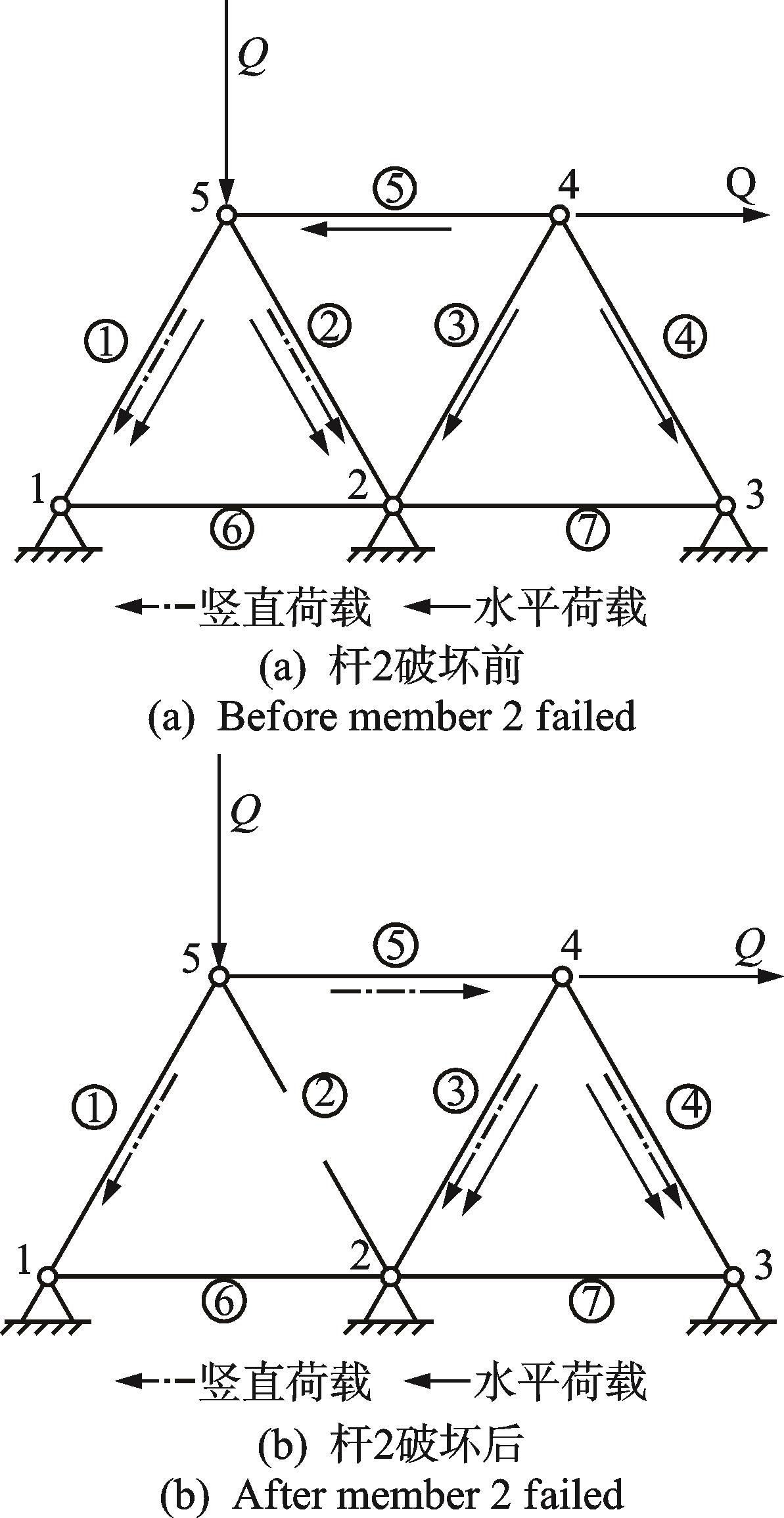

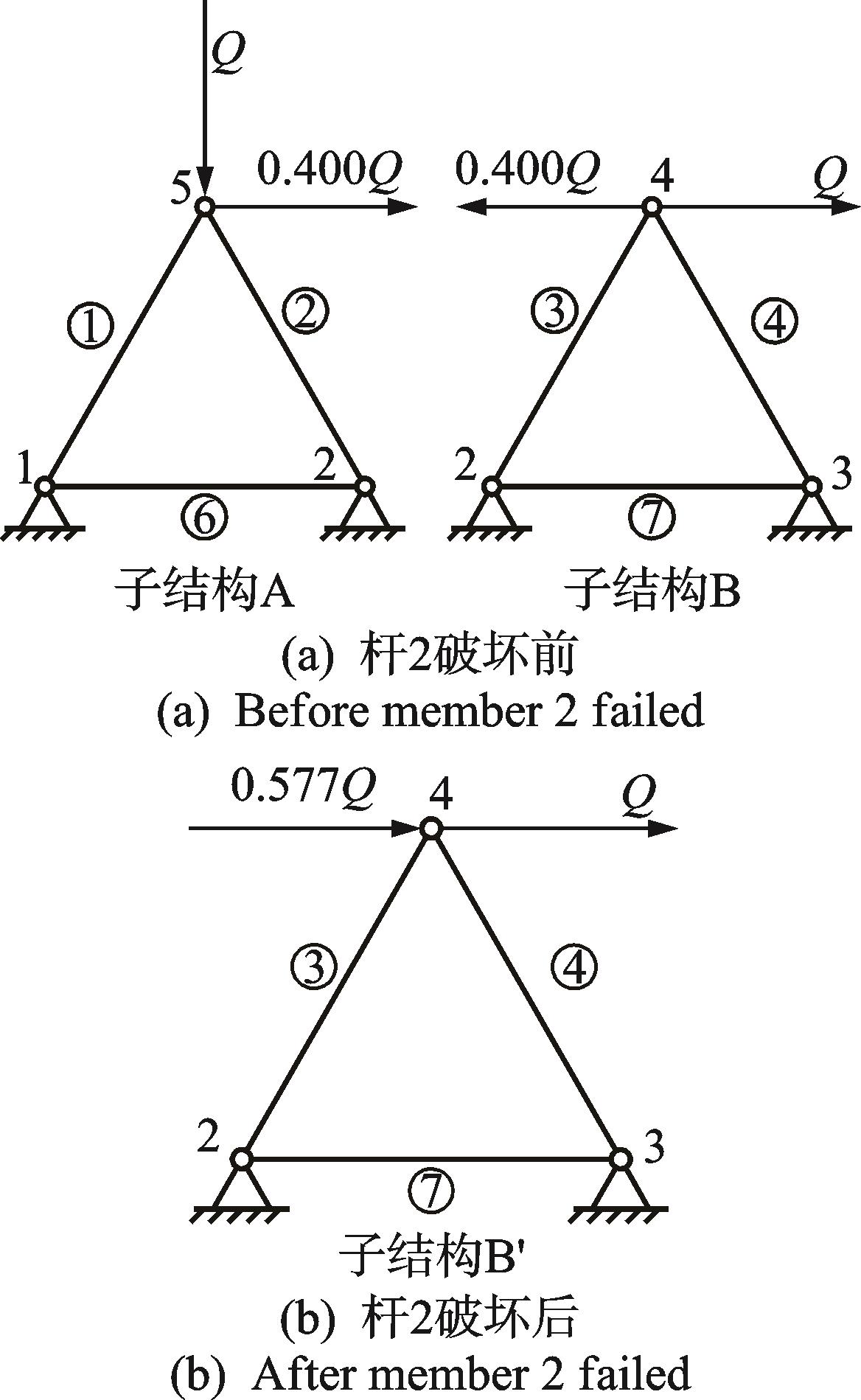

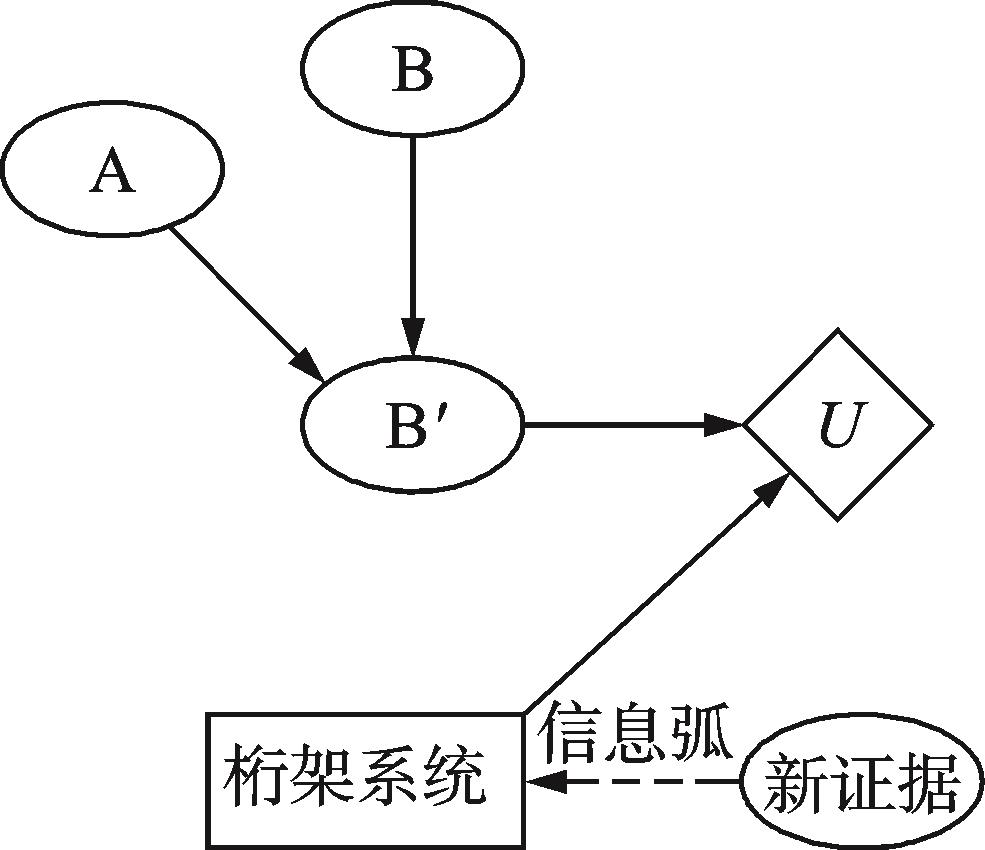

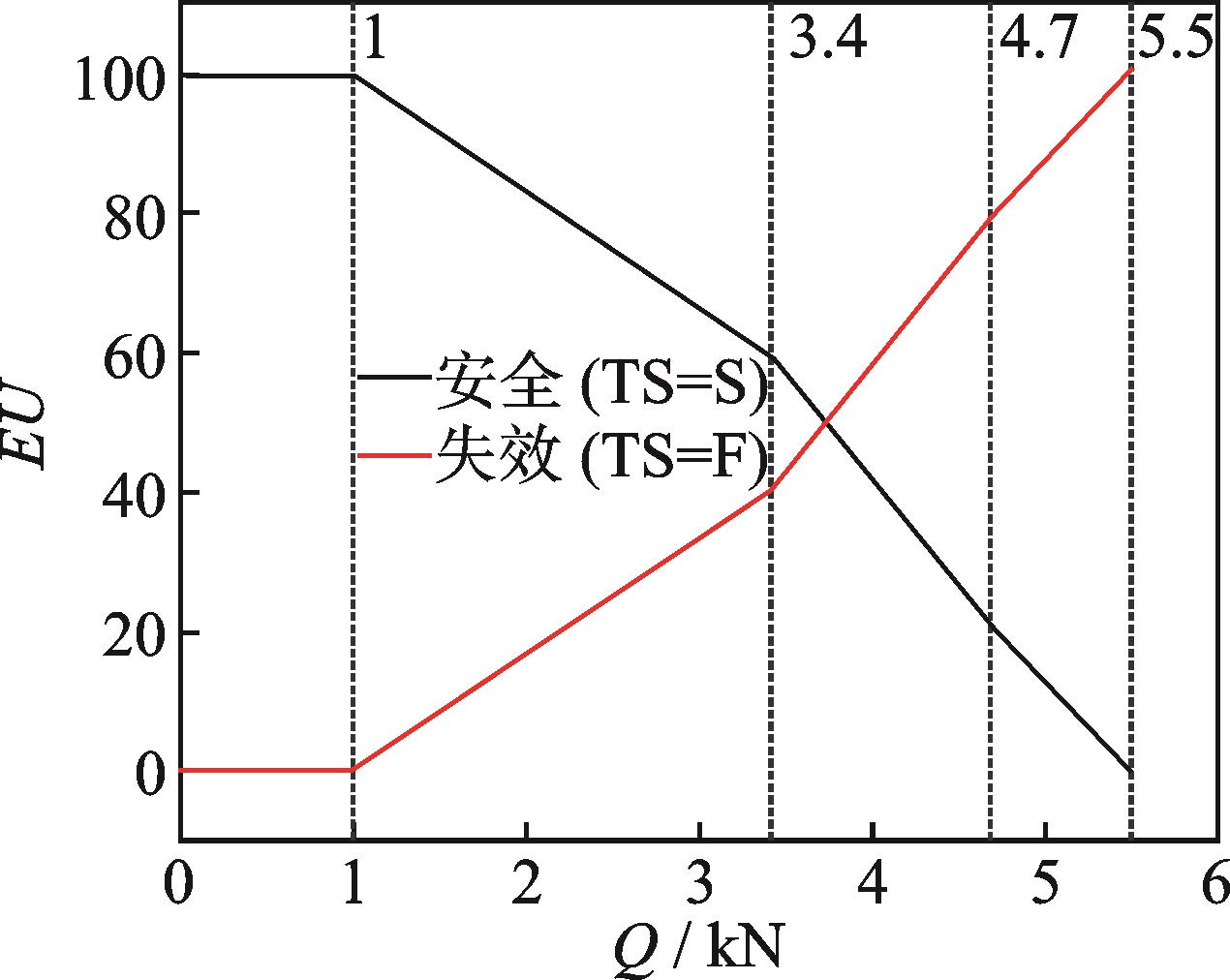

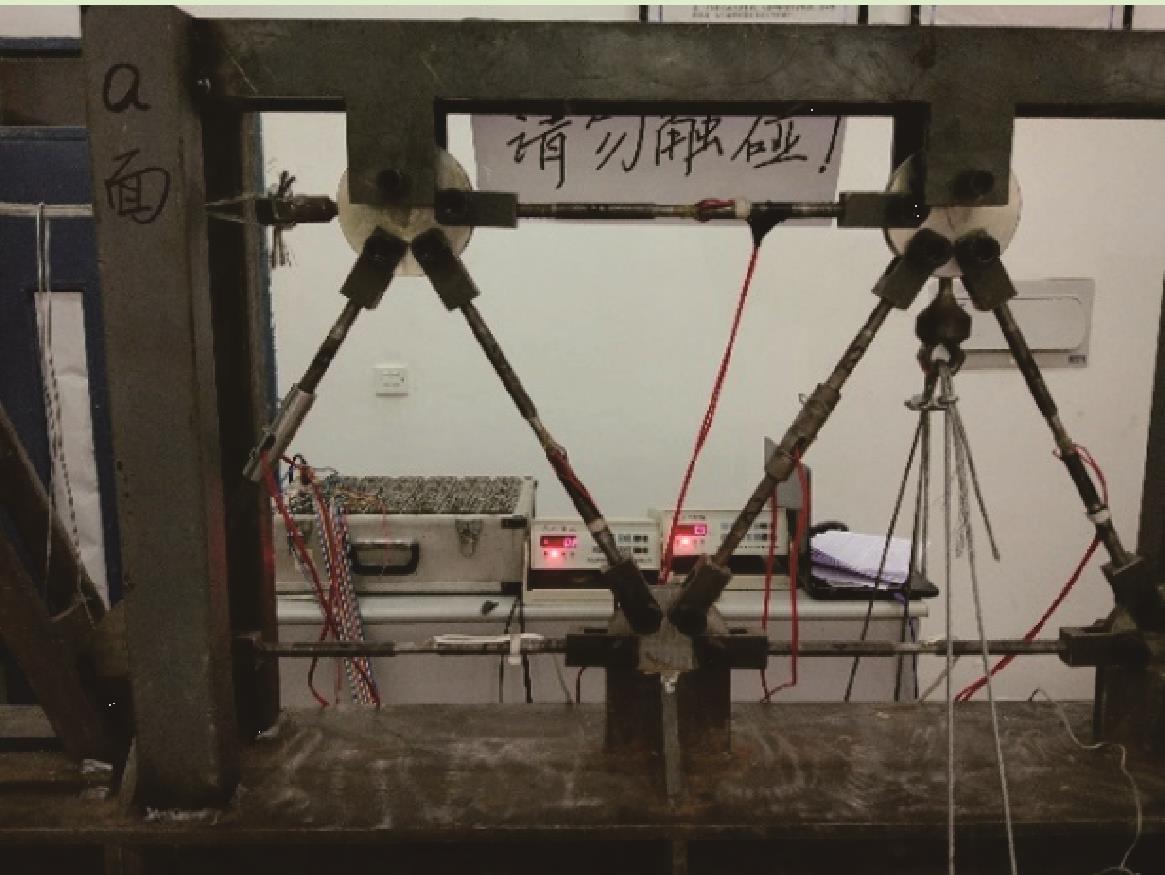

为克服既有安全评估方法时效性差、主观性强、难以量化等缺点,解决已有人工神经网络缺乏可解释性和物理意义、图解可视化弱等问题,以贝叶斯推理与效用计算为依据,提出一种结合贝叶斯决策网络(Bayesian decision network,简称BDN)的桁架结构安全评估方法。首先,通过分析桁架传力路径,将桁架体系拆分为多个子结构,再以子结构为不确定性节点,同时增加决策节点和效用节点,通过有向弧连接以完成BDN网络拓扑定义;其次,计算节点变量的条件概率表,确定节点状态参数并计算概率参数;然后,以影响因素为自变量、以效用值为因变量建立函数关系,完成对效用函数的计算;最后,以一榀试验钢桁架为验证对象,通过绘制体系状态评分图,完成对钢桁架当前状态的决策和评估。结果表明:结合BDN可以刻画钢桁架在某荷载组合作用下的状态变化过程,桁架的安全和失效评分曲线交点即为某个状态的临界荷载;通过推理、决策得到的桁架体系状态概率与试验现象基本吻合,可为类似结构体系的安全评定提供参考。

为克服既有安全评估方法时效性差、主观性强、难以量化等缺点,解决已有人工神经网络缺乏可解释性和物理意义、图解可视化弱等问题,以贝叶斯推理与效用计算为依据,提出一种结合贝叶斯决策网络(Bayesian decision network,简称BDN)的桁架结构安全评估方法。首先,通过分析桁架传力路径,将桁架体系拆分为多个子结构,再以子结构为不确定性节点,同时增加决策节点和效用节点,通过有向弧连接以完成BDN网络拓扑定义;其次,计算节点变量的条件概率表,确定节点状态参数并计算概率参数;然后,以影响因素为自变量、以效用值为因变量建立函数关系,完成对效用函数的计算;最后,以一榀试验钢桁架为验证对象,通过绘制体系状态评分图,完成对钢桁架当前状态的决策和评估。结果表明:结合BDN可以刻画钢桁架在某荷载组合作用下的状态变化过程,桁架的安全和失效评分曲线交点即为某个状态的临界荷载;通过推理、决策得到的桁架体系状态概率与试验现象基本吻合,可为类似结构体系的安全评定提供参考。

2025,45(6):1143-1150, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.010

摘要:

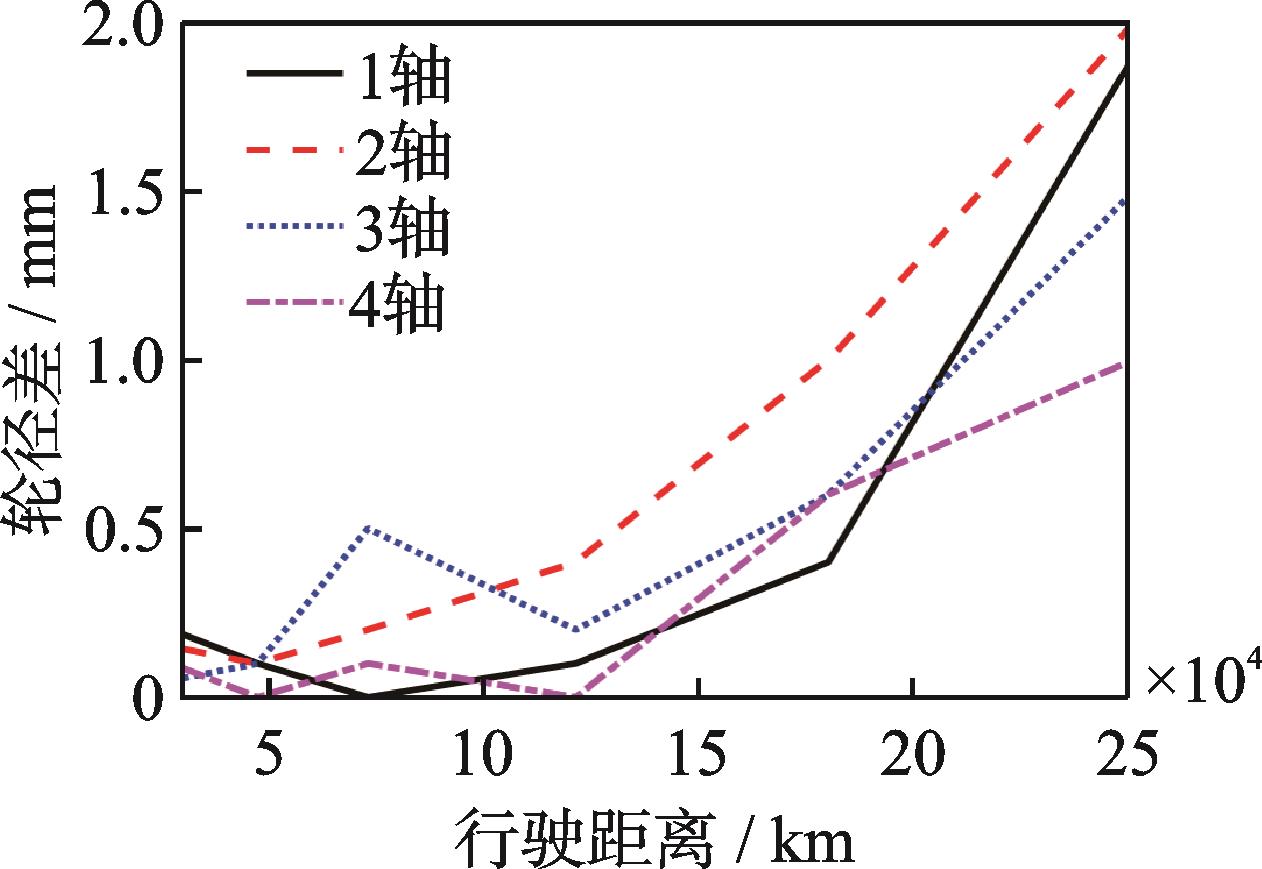

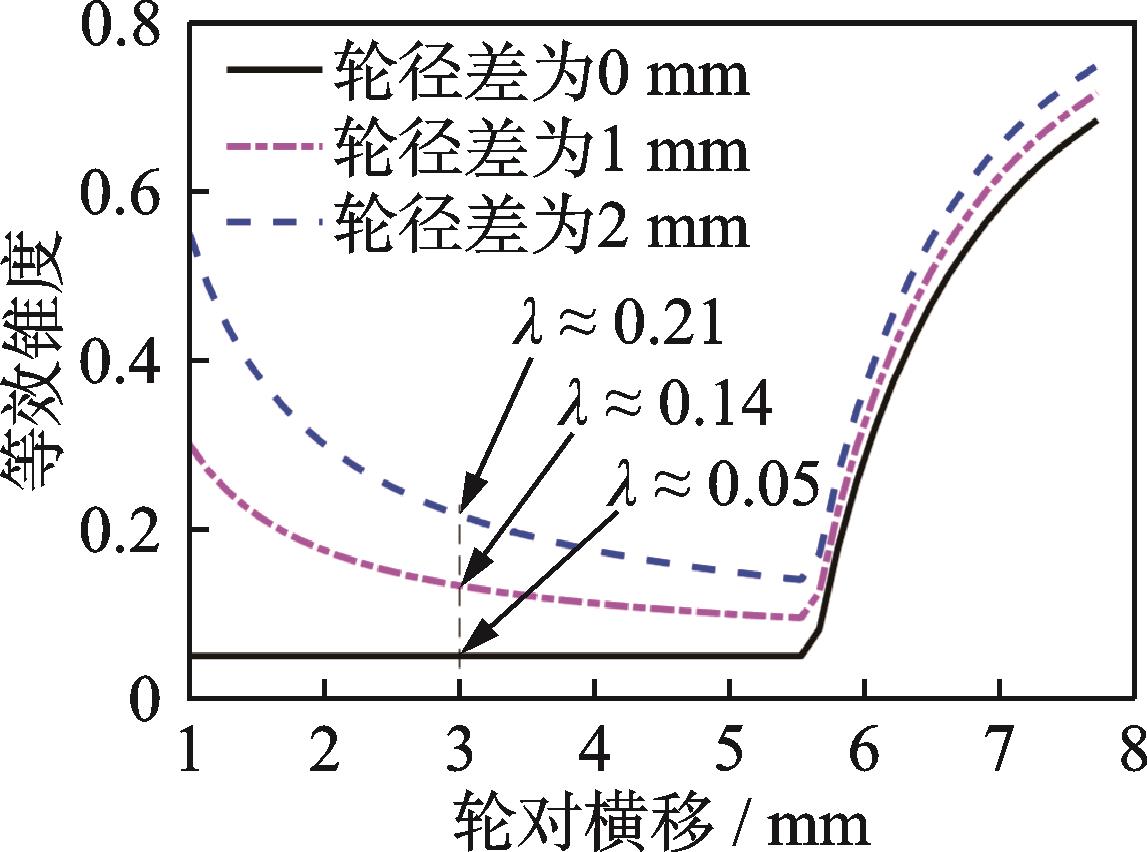

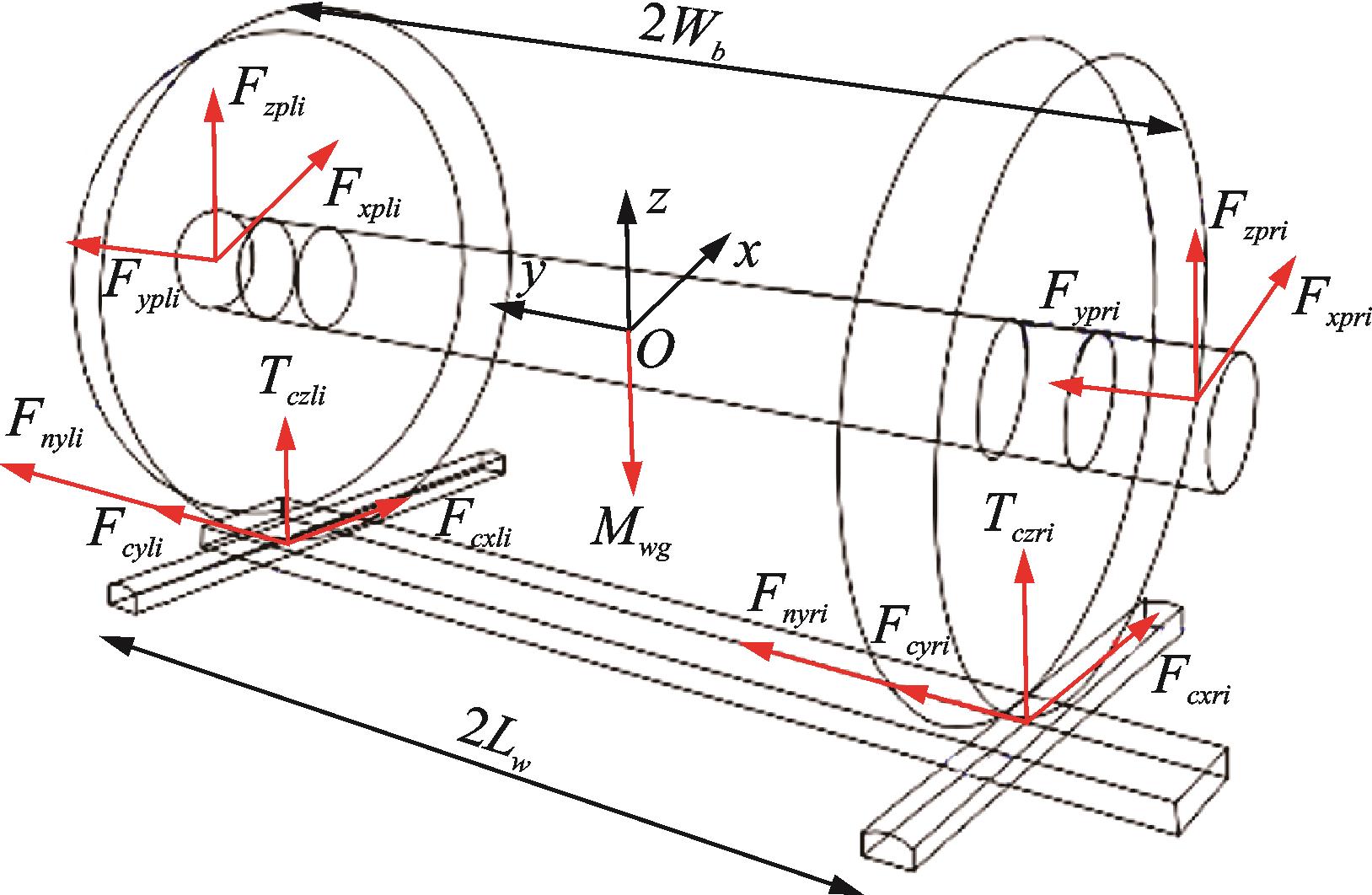

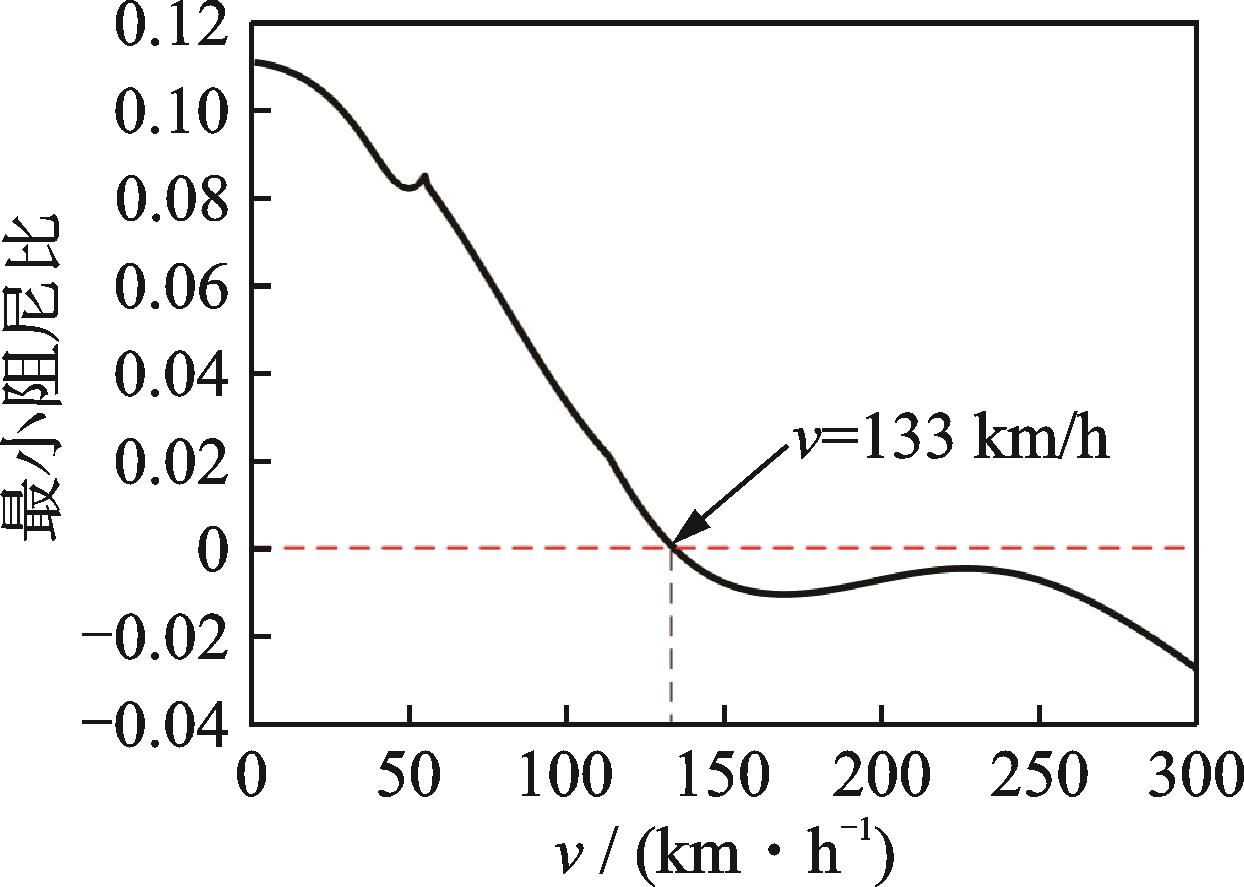

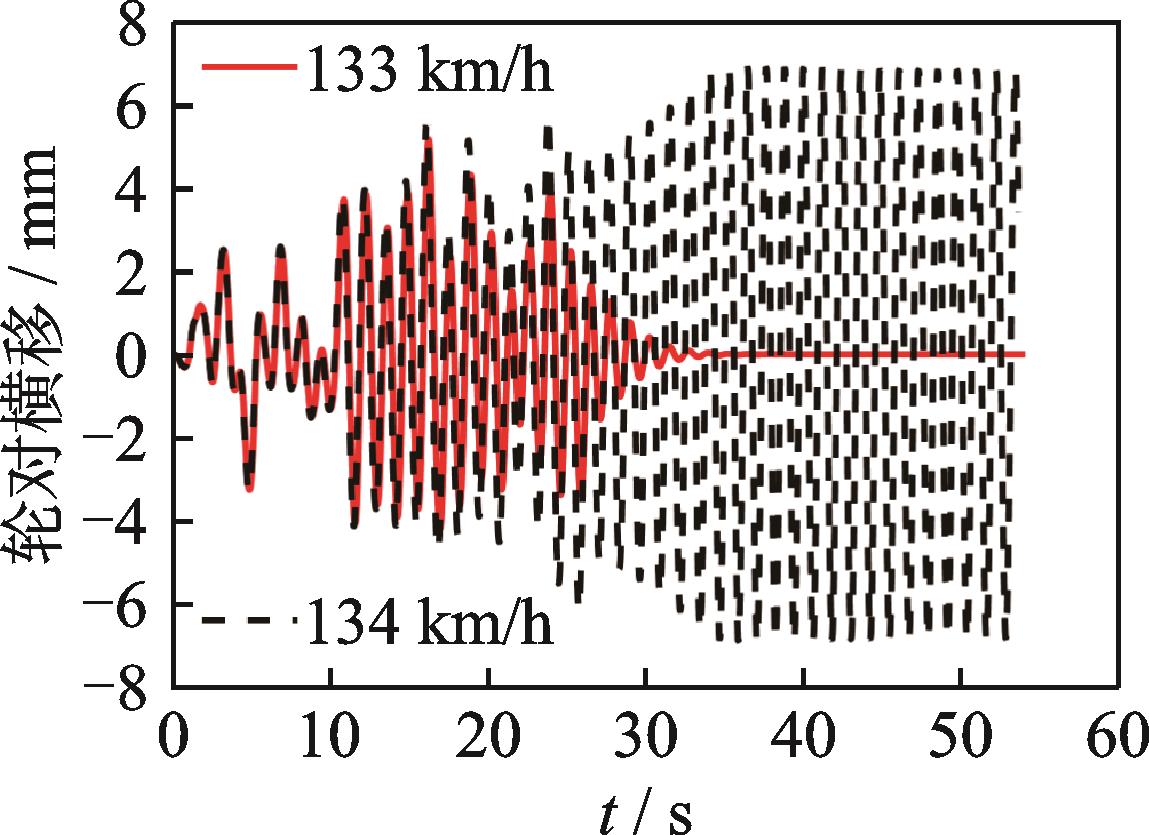

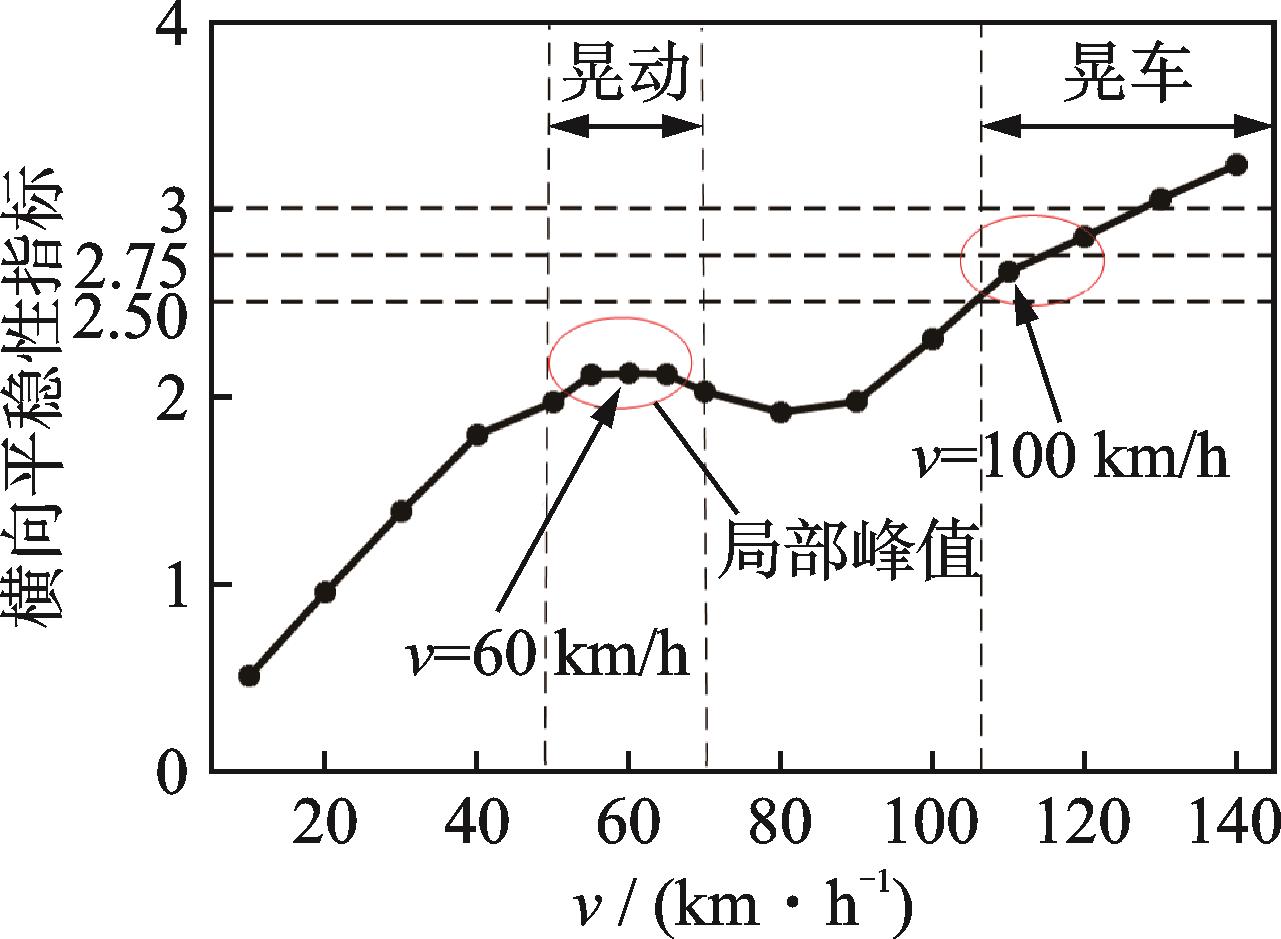

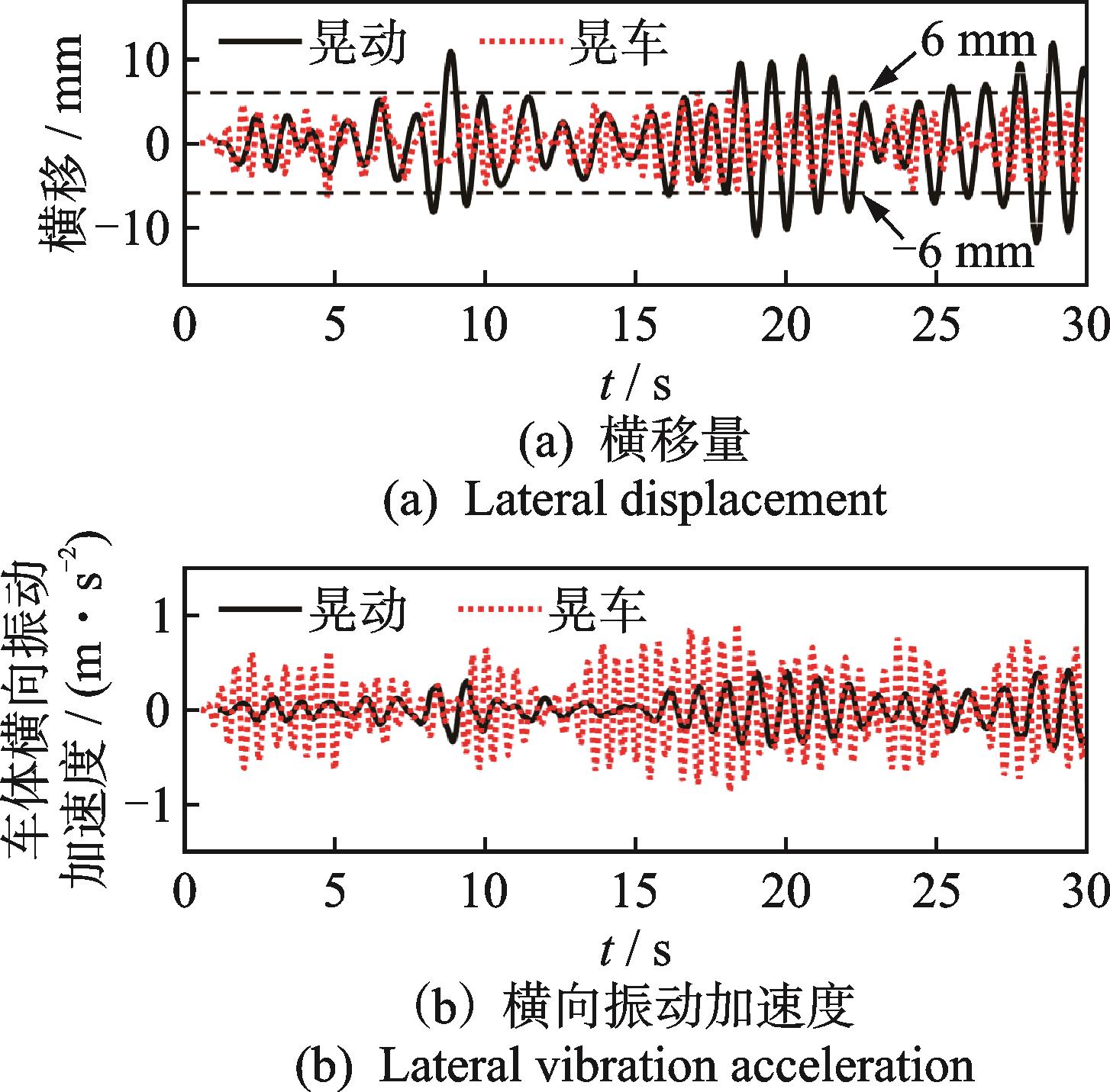

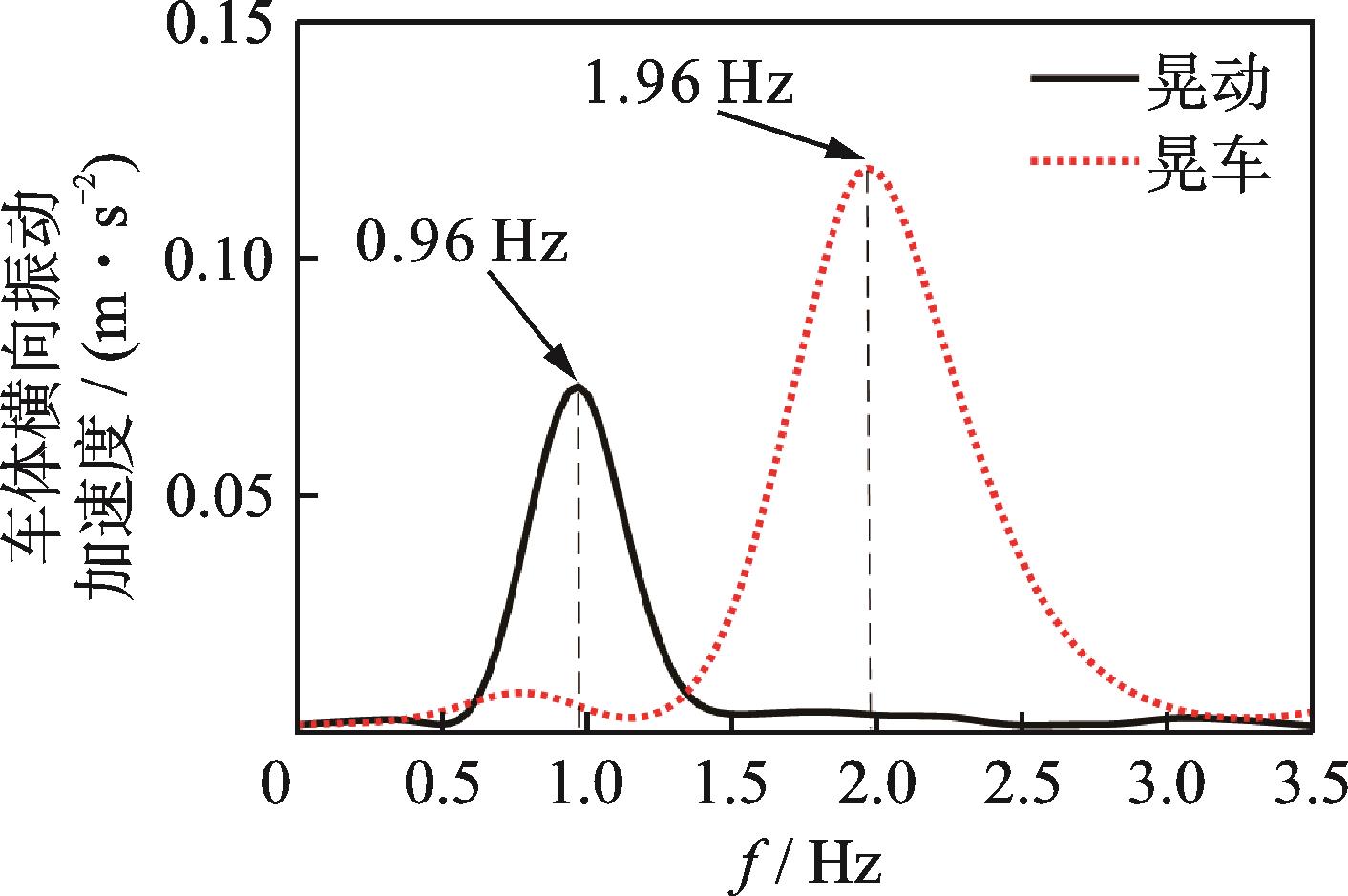

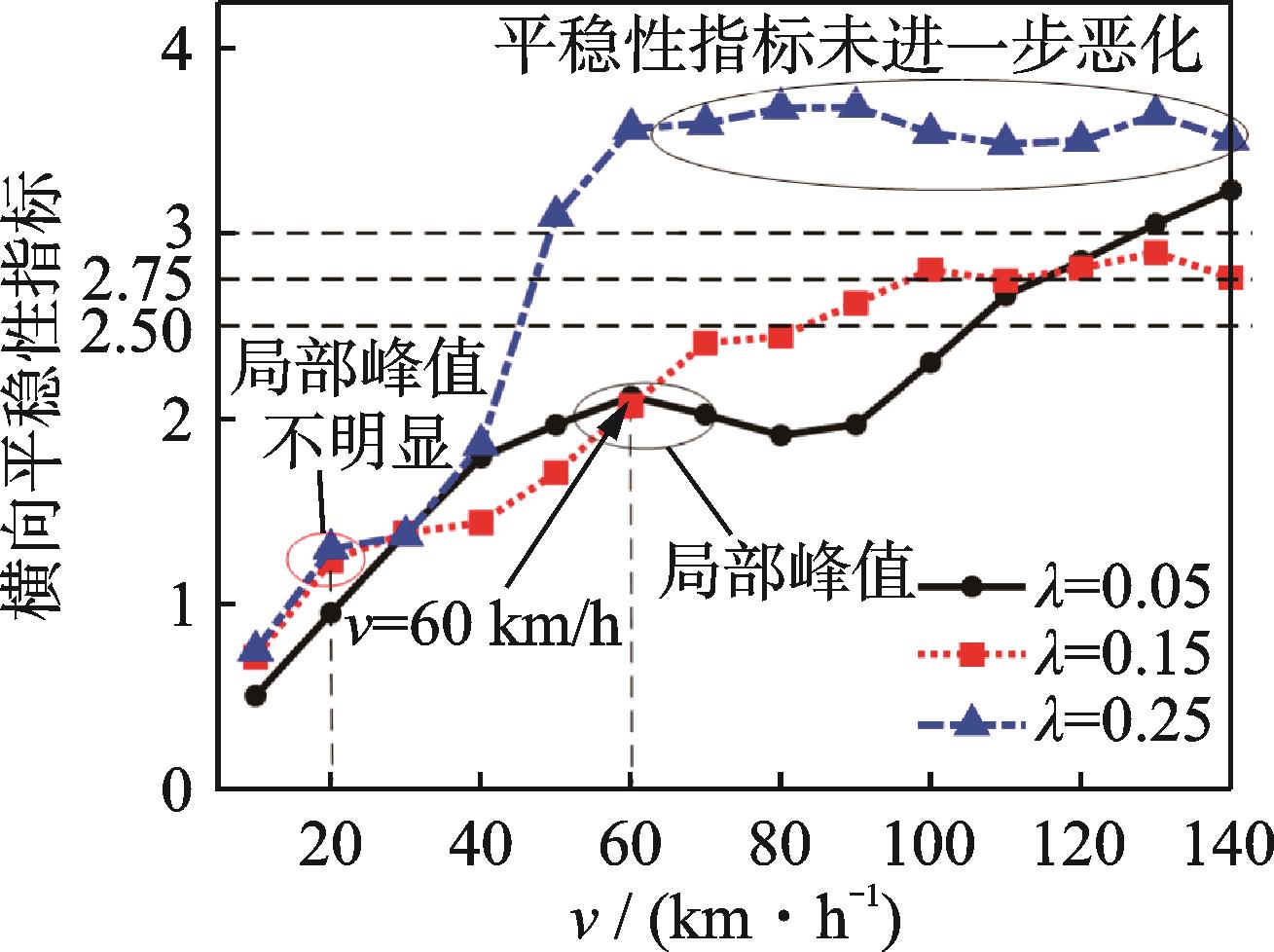

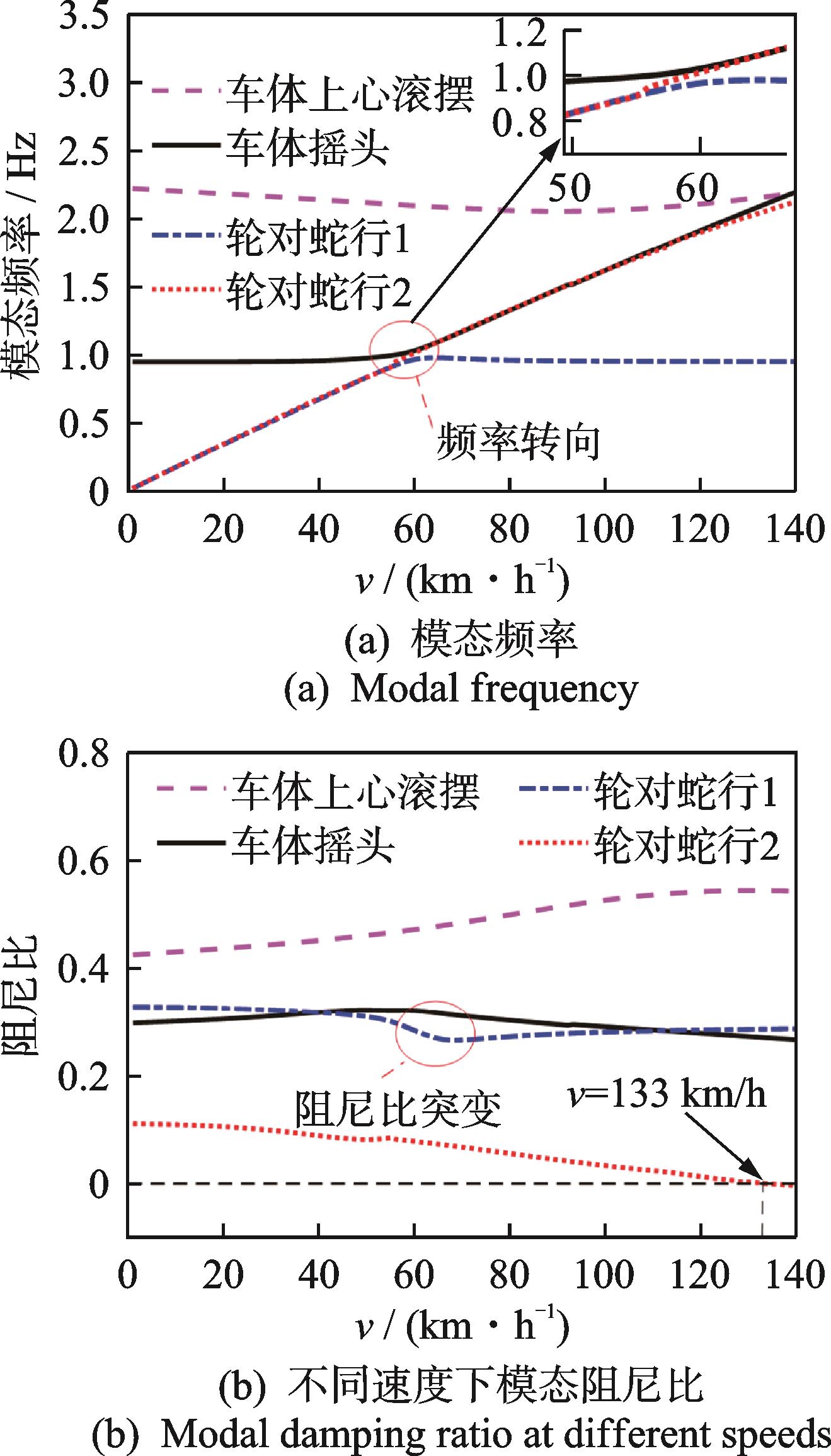

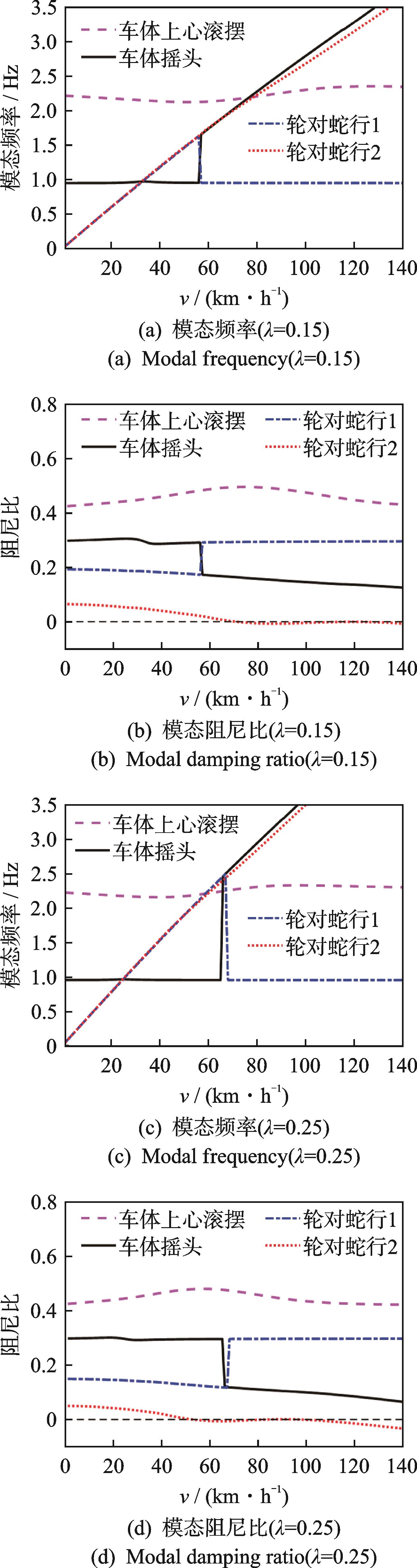

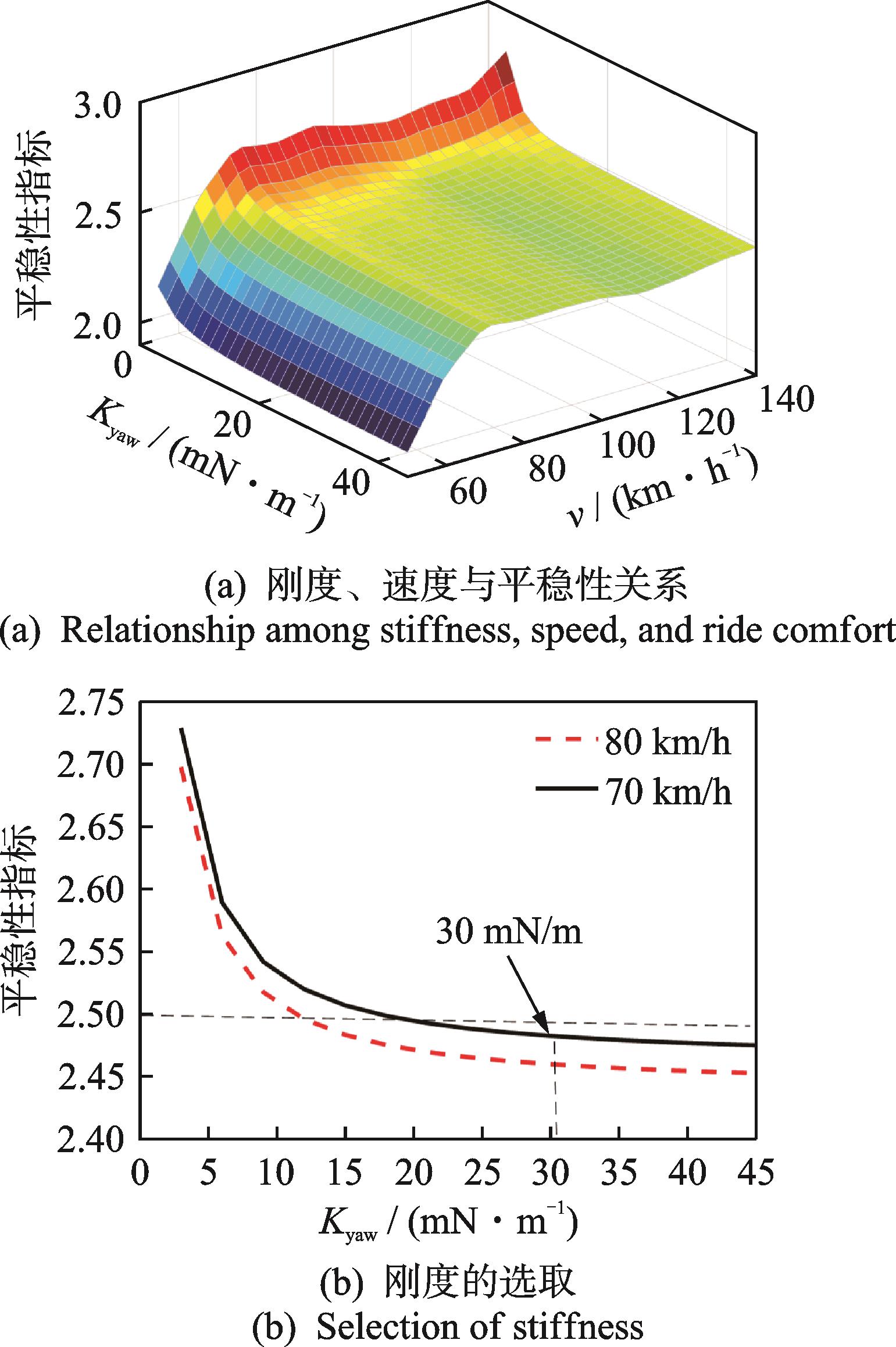

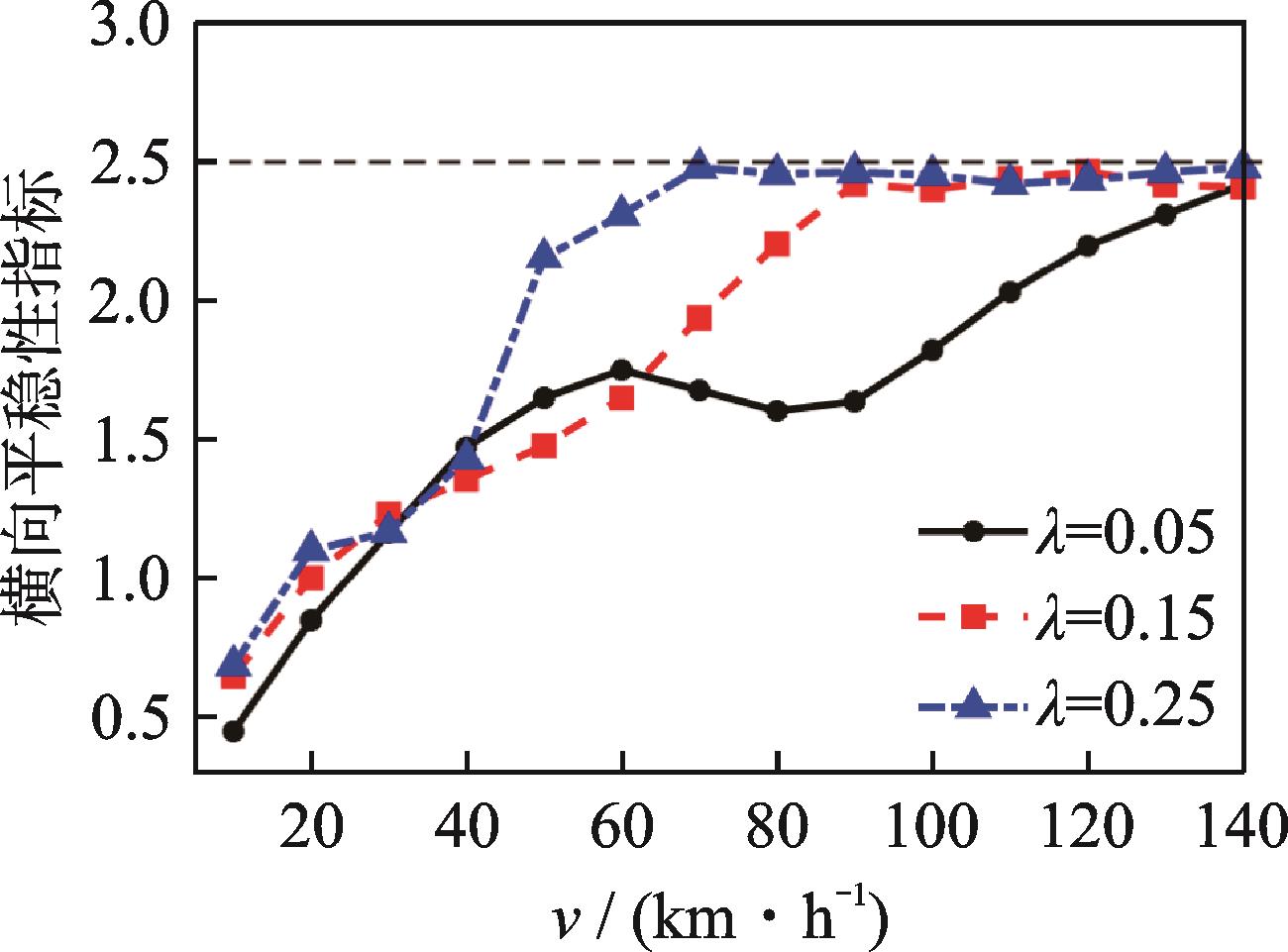

地铁车辆在服役过程中横向低频晃动问题时有发生,严重影响乘客的乘坐舒适性。为掌握地铁在服役过程中的横向低频晃动特性,首先,调研上海某地铁线路车轮磨损情况,建立考虑轨道不平顺输入的地铁车辆横向动力学模型,以模拟地铁横向低频晃动现象;其次,研究服役条件下等效锥度变化对横向平稳性的影响,分析车辆系统主要模态随速度变化情况;最后,针对横向低频晃车问题,对抗蛇行减振器参数进行初步选择,讨论地铁车辆采用抗蛇行减振器的必要性。结果表明:低等效锥度下,轮对蛇行模态振型与车体摇头模态振型变化趋势发生交换,阻尼比出现突变是导致横向低频晃动现象的原因;随着等效锥度的增大,蛇行运动阻尼比过低使得横向振动能量未能及时衰减,车辆在较低速度下不经历横向晃动现象而直接出现晃车问题,恶化了车辆运行品质;通过加装抗蛇行减振器,地铁车辆横向低频晃车问题得到有效控制。研究结果为解决服役地铁车辆进一步提速而面临晃车的瓶颈问题提供理论支撑。

地铁车辆在服役过程中横向低频晃动问题时有发生,严重影响乘客的乘坐舒适性。为掌握地铁在服役过程中的横向低频晃动特性,首先,调研上海某地铁线路车轮磨损情况,建立考虑轨道不平顺输入的地铁车辆横向动力学模型,以模拟地铁横向低频晃动现象;其次,研究服役条件下等效锥度变化对横向平稳性的影响,分析车辆系统主要模态随速度变化情况;最后,针对横向低频晃车问题,对抗蛇行减振器参数进行初步选择,讨论地铁车辆采用抗蛇行减振器的必要性。结果表明:低等效锥度下,轮对蛇行模态振型与车体摇头模态振型变化趋势发生交换,阻尼比出现突变是导致横向低频晃动现象的原因;随着等效锥度的增大,蛇行运动阻尼比过低使得横向振动能量未能及时衰减,车辆在较低速度下不经历横向晃动现象而直接出现晃车问题,恶化了车辆运行品质;通过加装抗蛇行减振器,地铁车辆横向低频晃车问题得到有效控制。研究结果为解决服役地铁车辆进一步提速而面临晃车的瓶颈问题提供理论支撑。

2025,45(6):1151-1156, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.011

摘要:

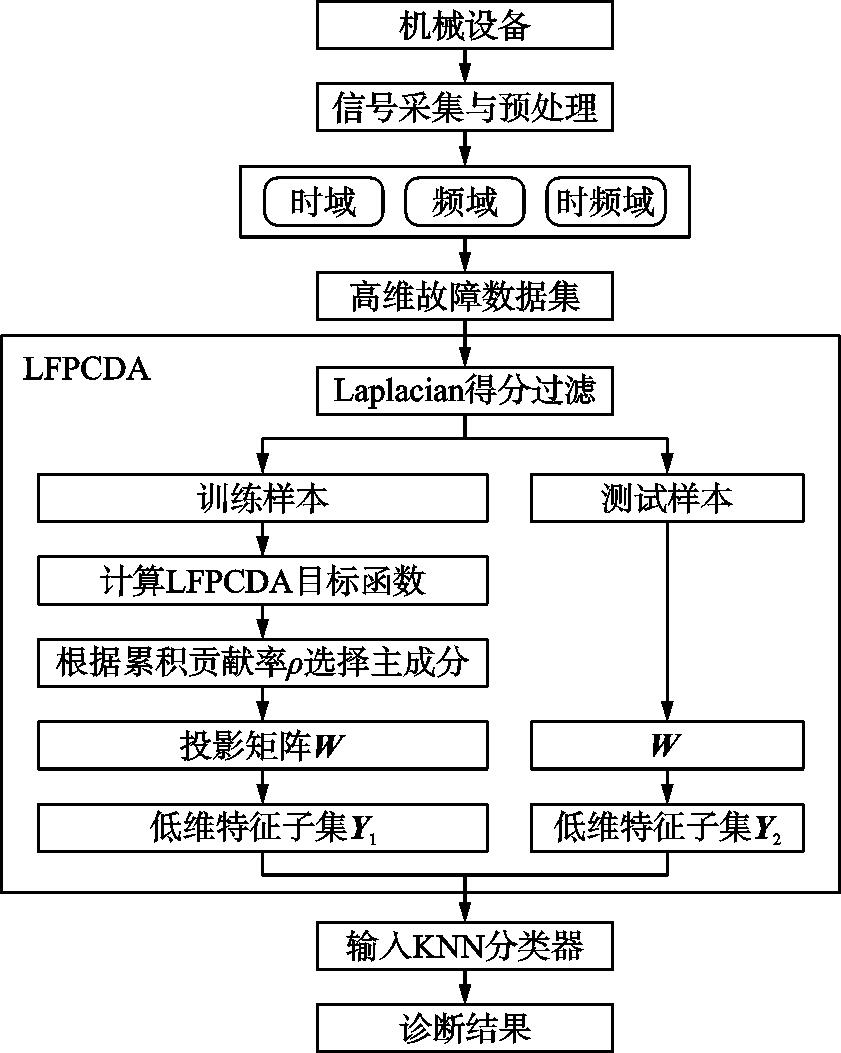

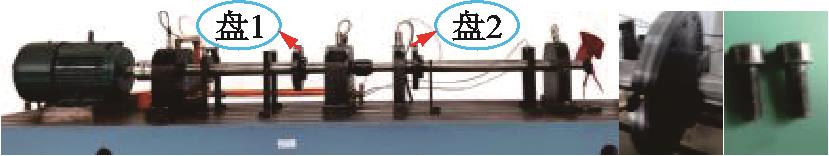

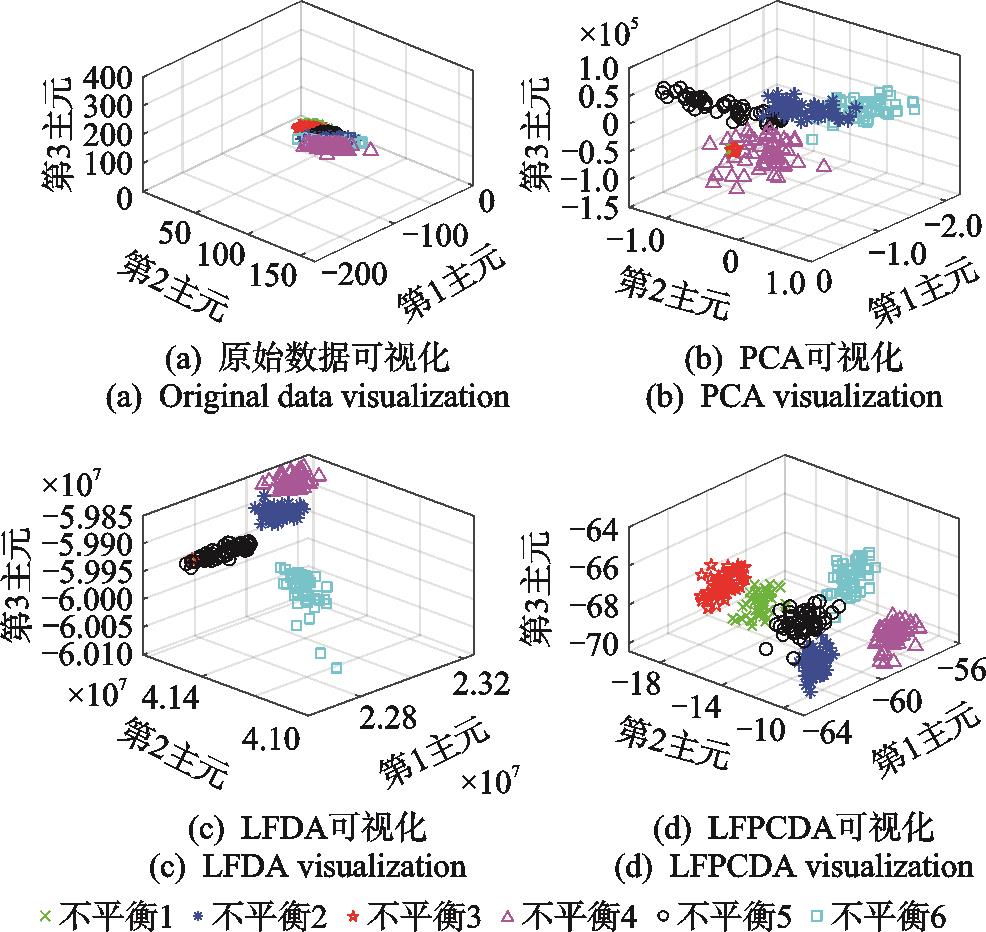

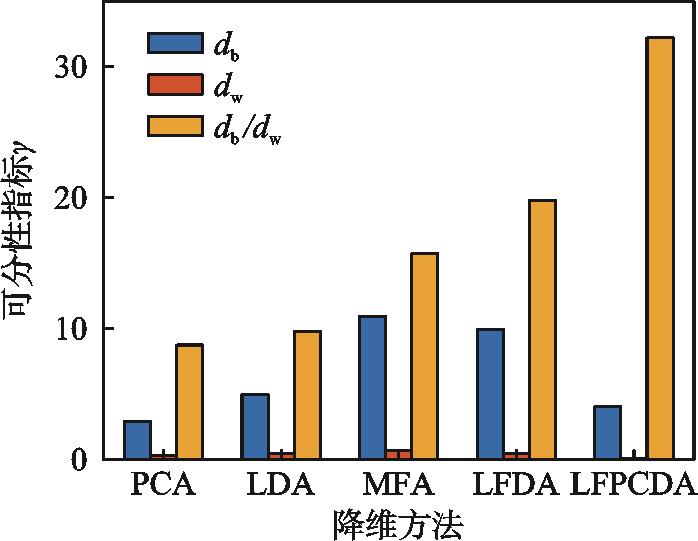

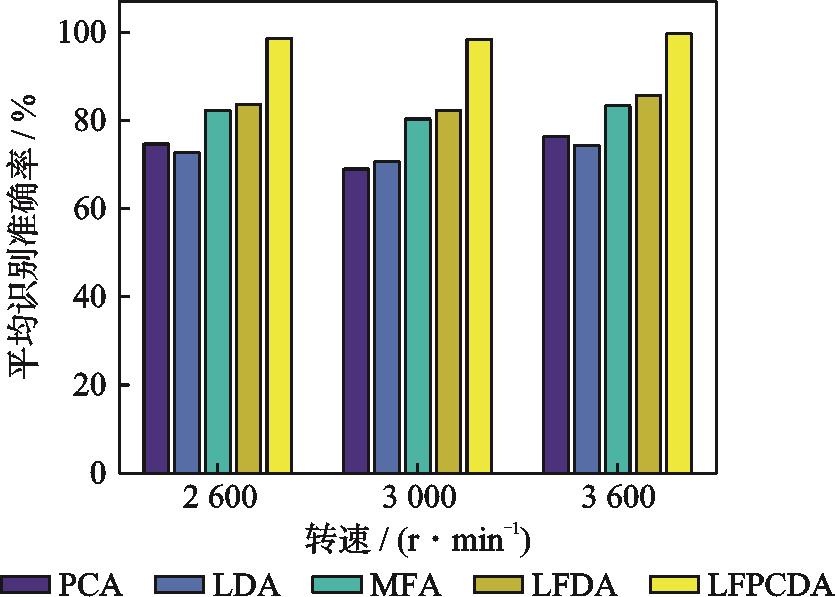

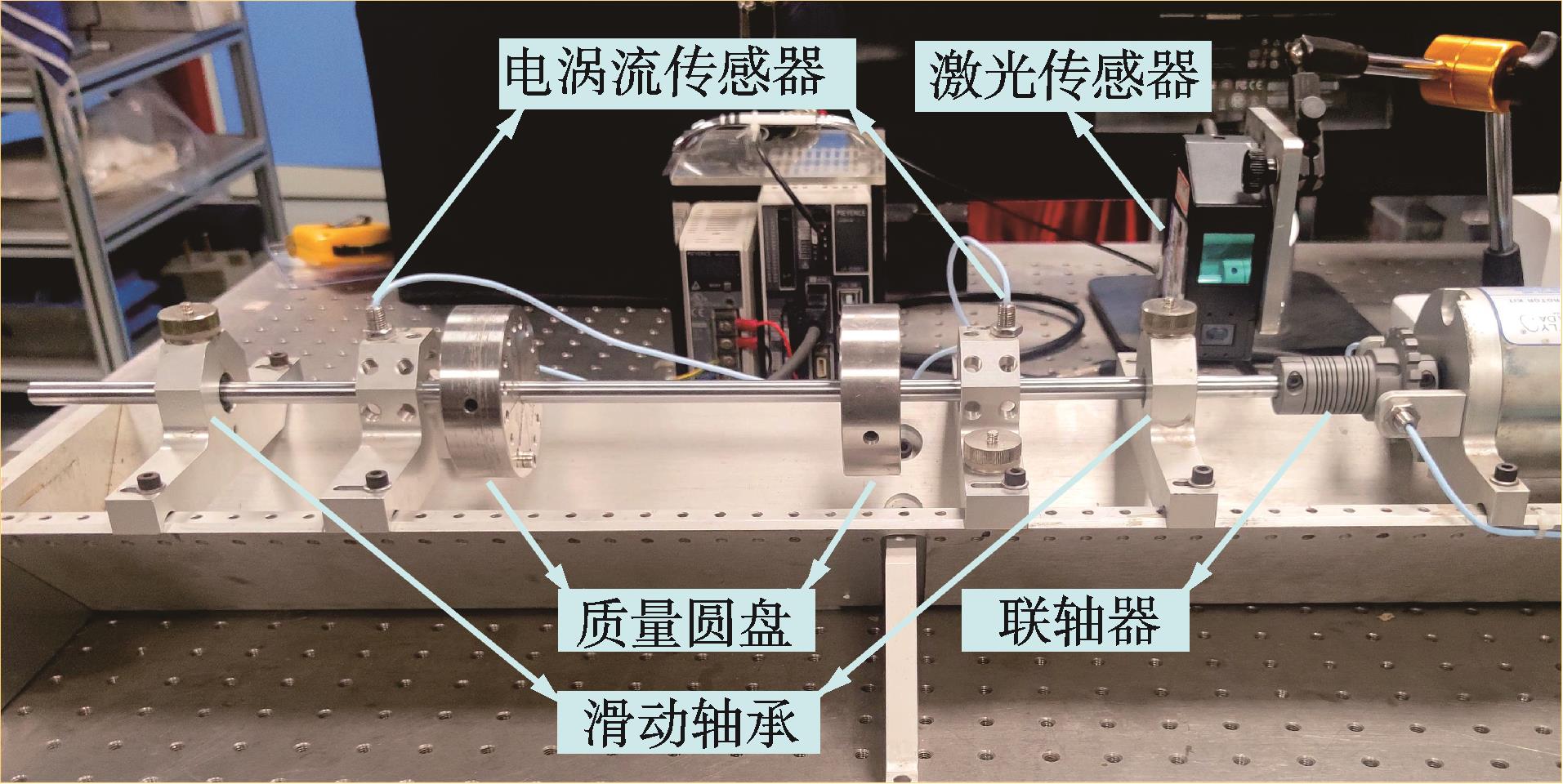

针对旋转机械高维故障数据集中特征属性冗余导致的故障分类困难问题,提出一种基于局部Fisher主成分判别分析(local Fisher principal component discriminant analysis, 简称LFPCDA)的故障数据集降维算法。首先,利用Laplacian得分算法过滤高维故障特征集中冗余特征,并将主成分计算融入局部Fisher判别分析(local Fisher discriminant analysis, 简称LFDA)中,自适应地选取出最能反映故障本质的主成分来构成投影矩阵,得到低维特征子集;其次,将低维特征子集输入K近邻(K-nearest neighbor,简称KNN)分类器中进行故障模式辨识;最后,使用双跨转子实验台模拟的转子故障数据集对所提算法进行验证,并与其他几种典型降维算法进行对比。结果表明:所提算法可剔除高维故障数据集中冗余信息,且保留特征的主要成分,使得故障类别之间的差异性更加突出,从而达到提高故障模式识别准确率的效果。所提算法可为转子故障智能决策技术提供数据降维处理的理论参考依据。

针对旋转机械高维故障数据集中特征属性冗余导致的故障分类困难问题,提出一种基于局部Fisher主成分判别分析(local Fisher principal component discriminant analysis, 简称LFPCDA)的故障数据集降维算法。首先,利用Laplacian得分算法过滤高维故障特征集中冗余特征,并将主成分计算融入局部Fisher判别分析(local Fisher discriminant analysis, 简称LFDA)中,自适应地选取出最能反映故障本质的主成分来构成投影矩阵,得到低维特征子集;其次,将低维特征子集输入K近邻(K-nearest neighbor,简称KNN)分类器中进行故障模式辨识;最后,使用双跨转子实验台模拟的转子故障数据集对所提算法进行验证,并与其他几种典型降维算法进行对比。结果表明:所提算法可剔除高维故障数据集中冗余信息,且保留特征的主要成分,使得故障类别之间的差异性更加突出,从而达到提高故障模式识别准确率的效果。所提算法可为转子故障智能决策技术提供数据降维处理的理论参考依据。

2025,45(6):1157-1164, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.012

摘要:

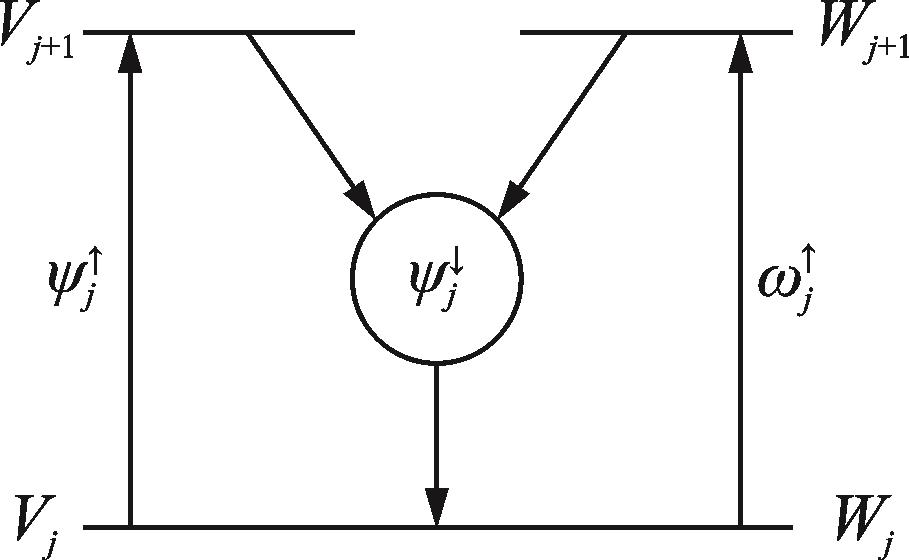

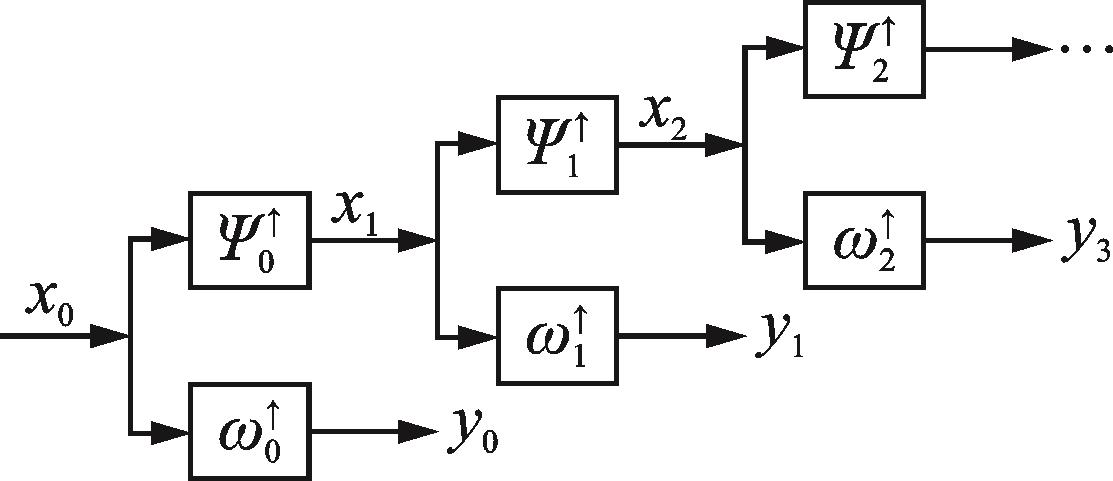

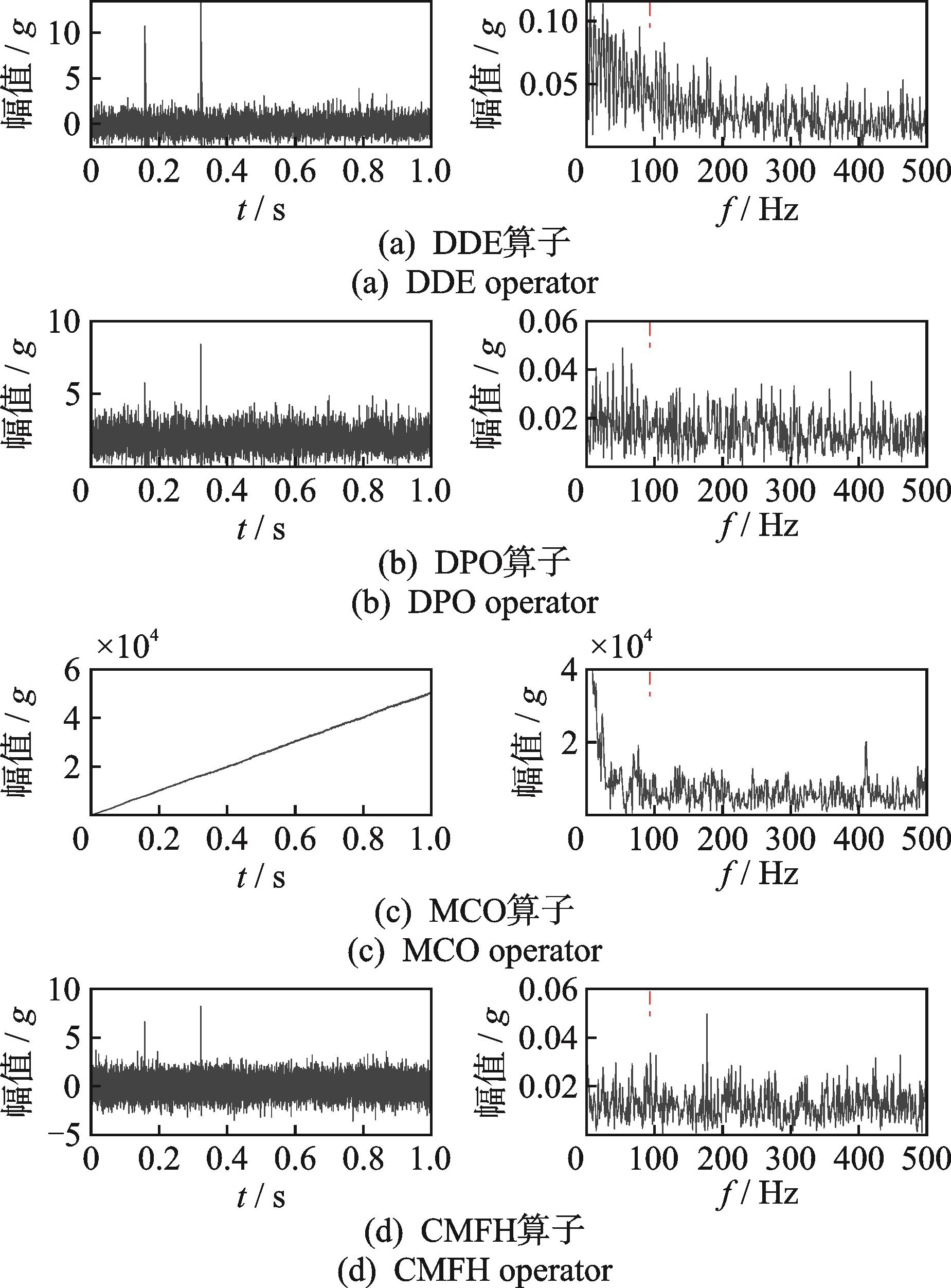

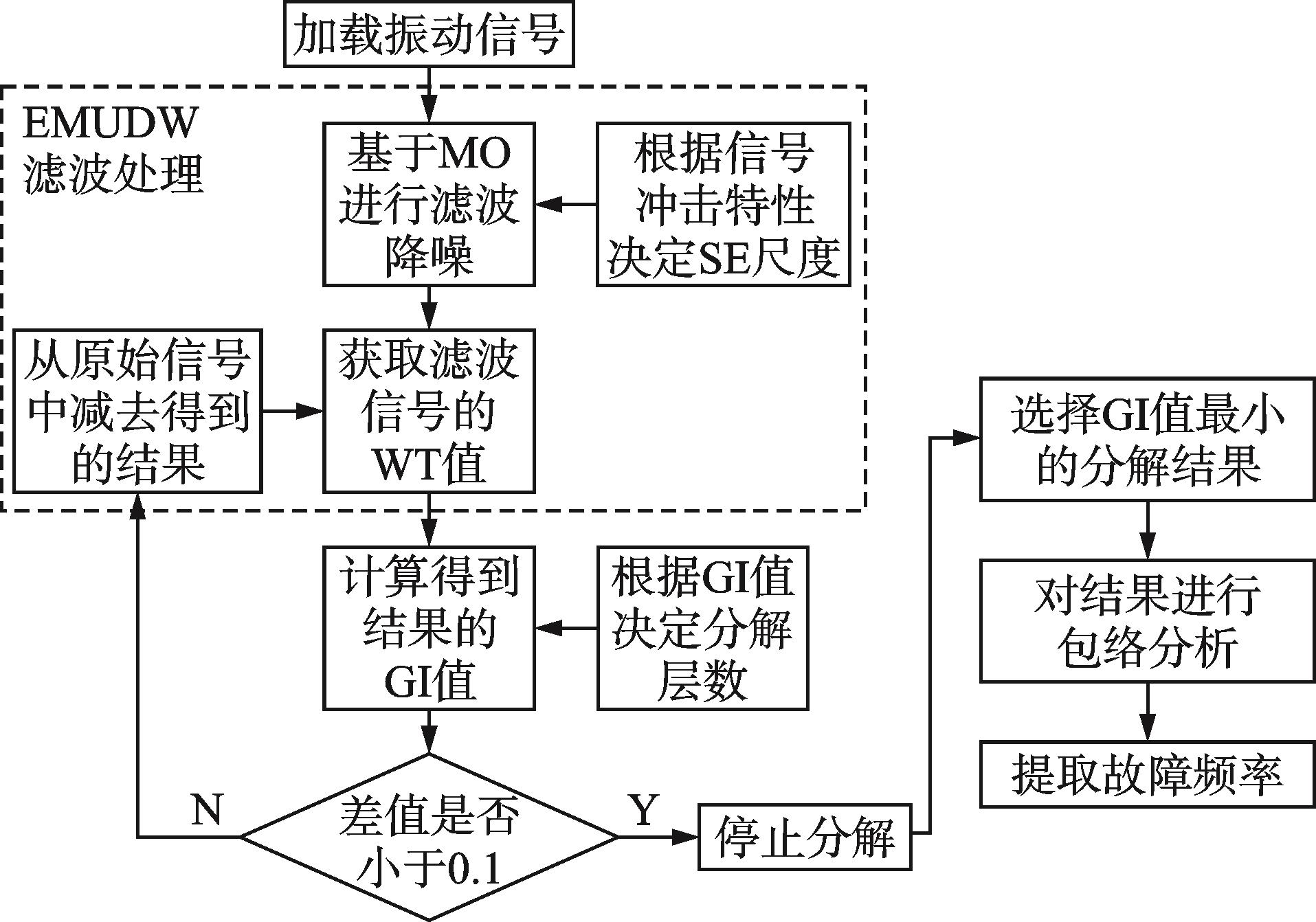

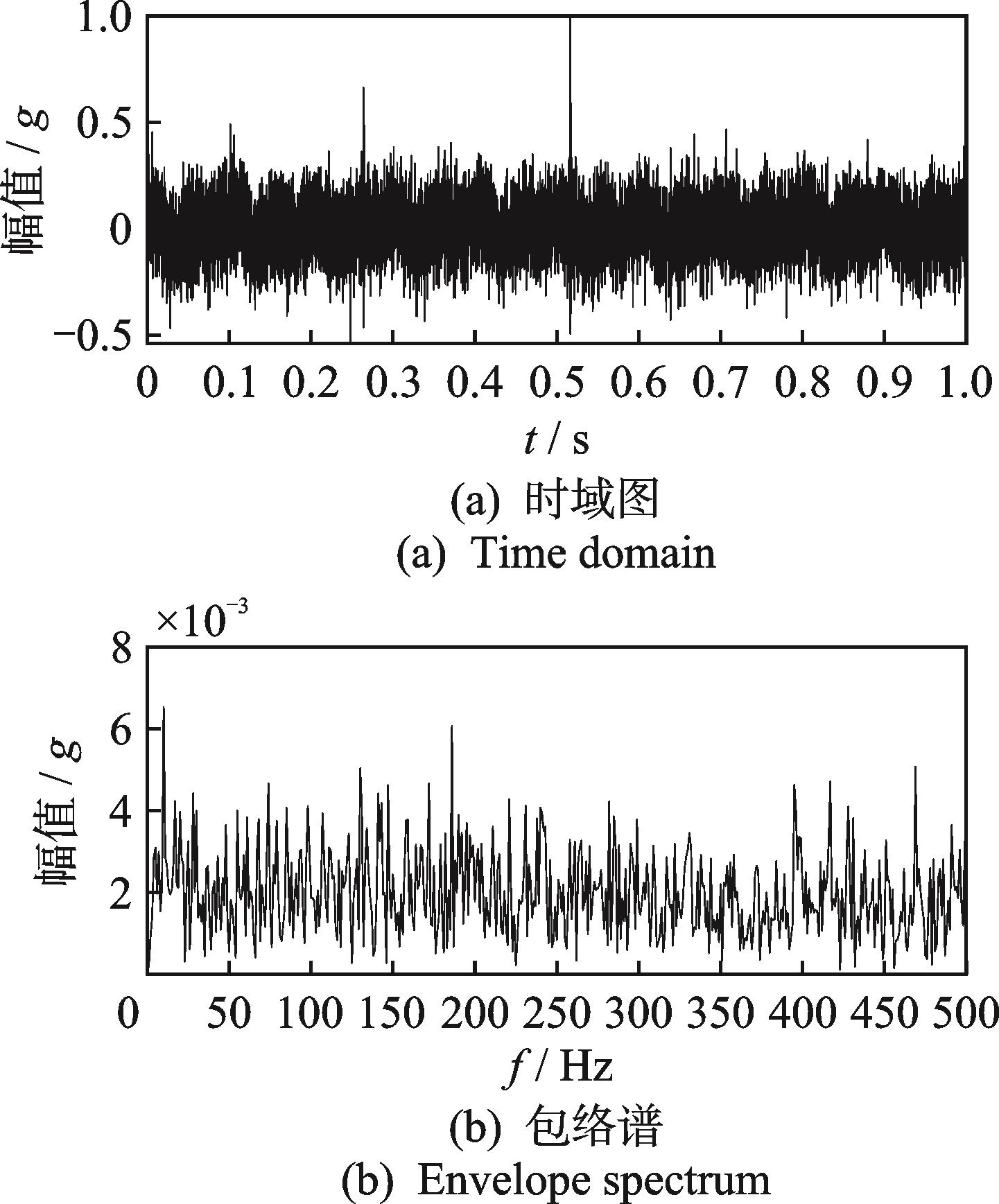

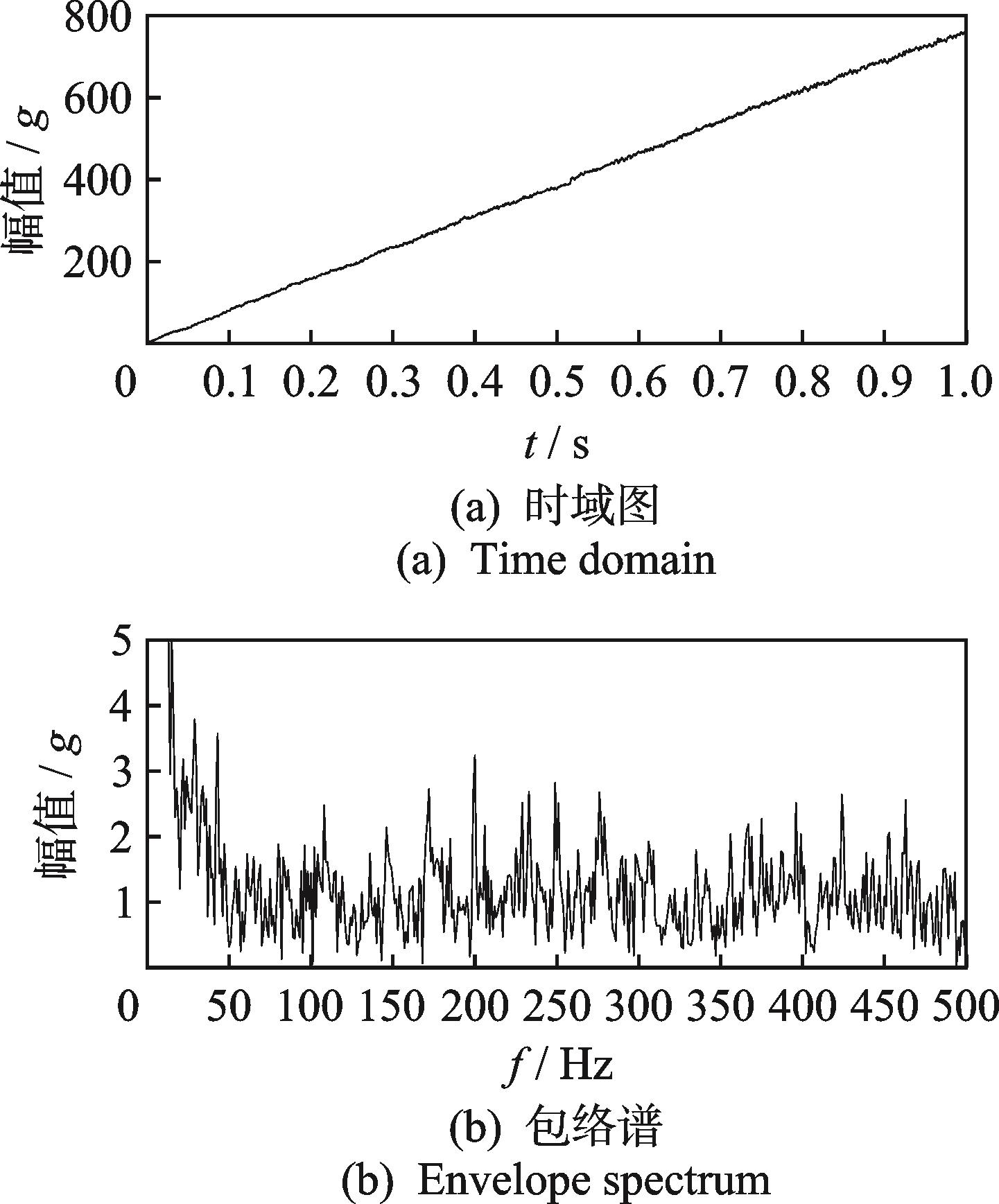

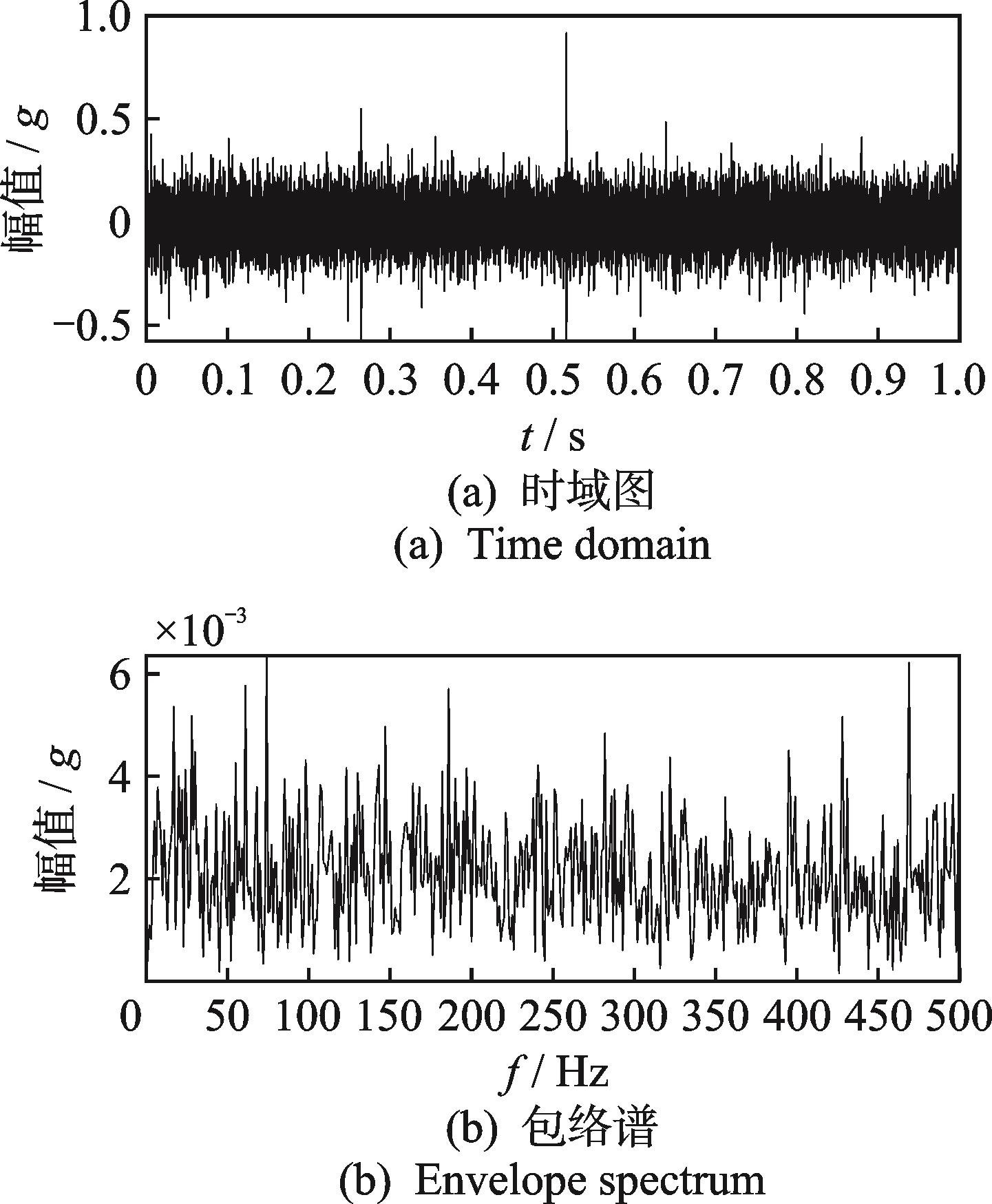

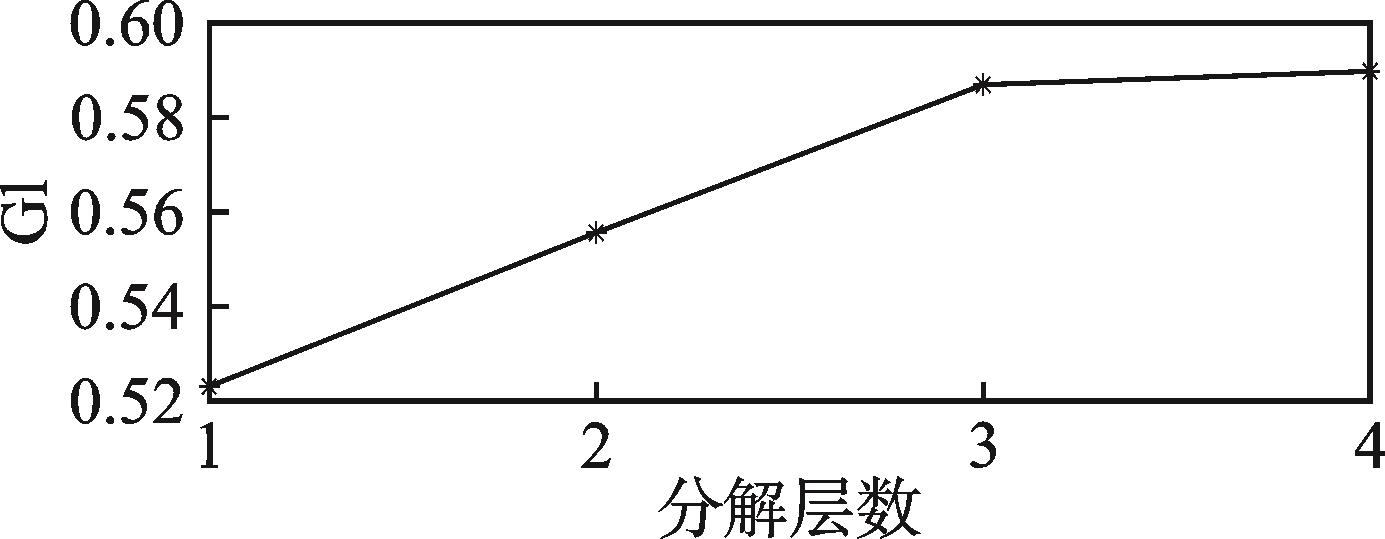

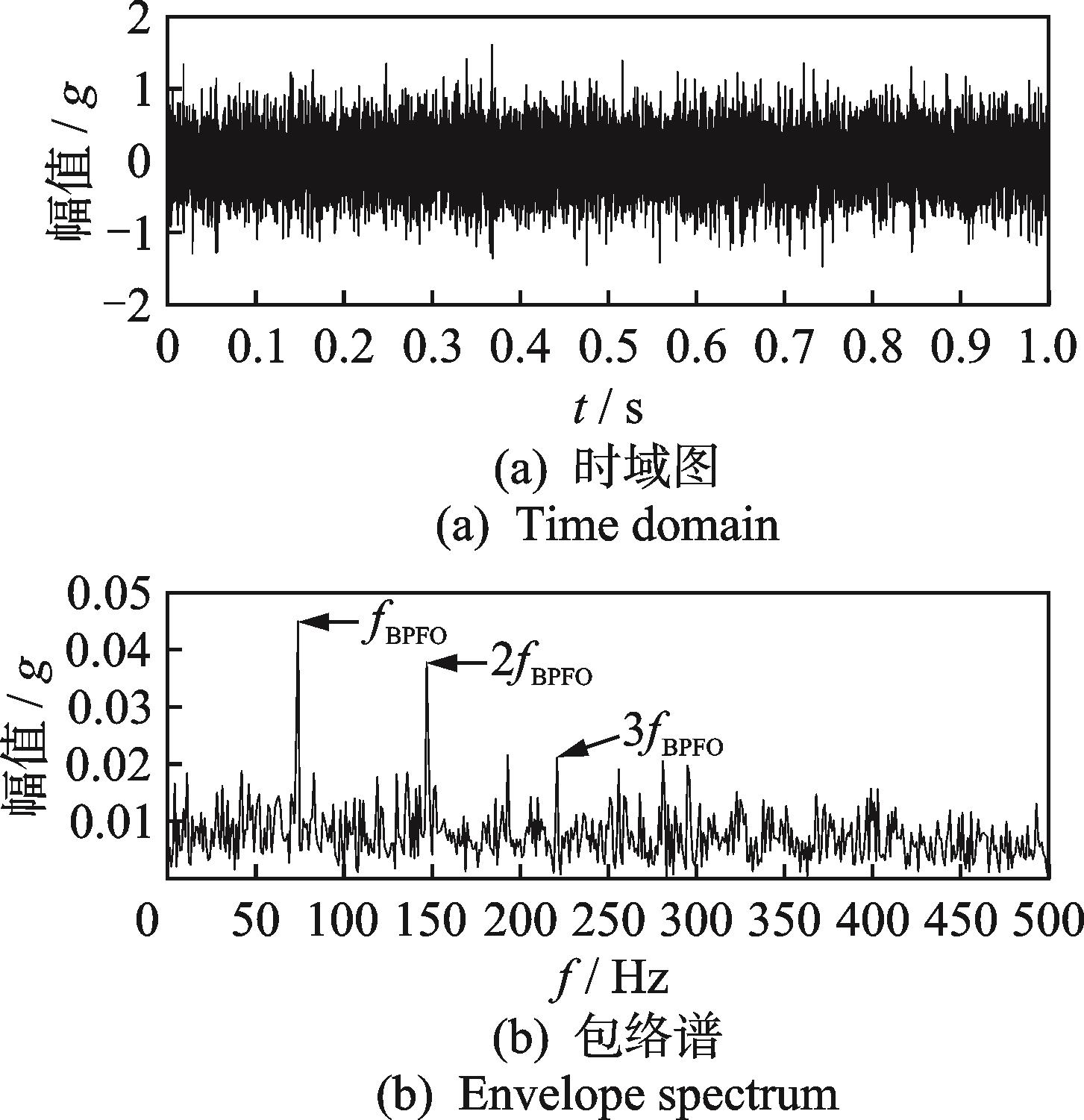

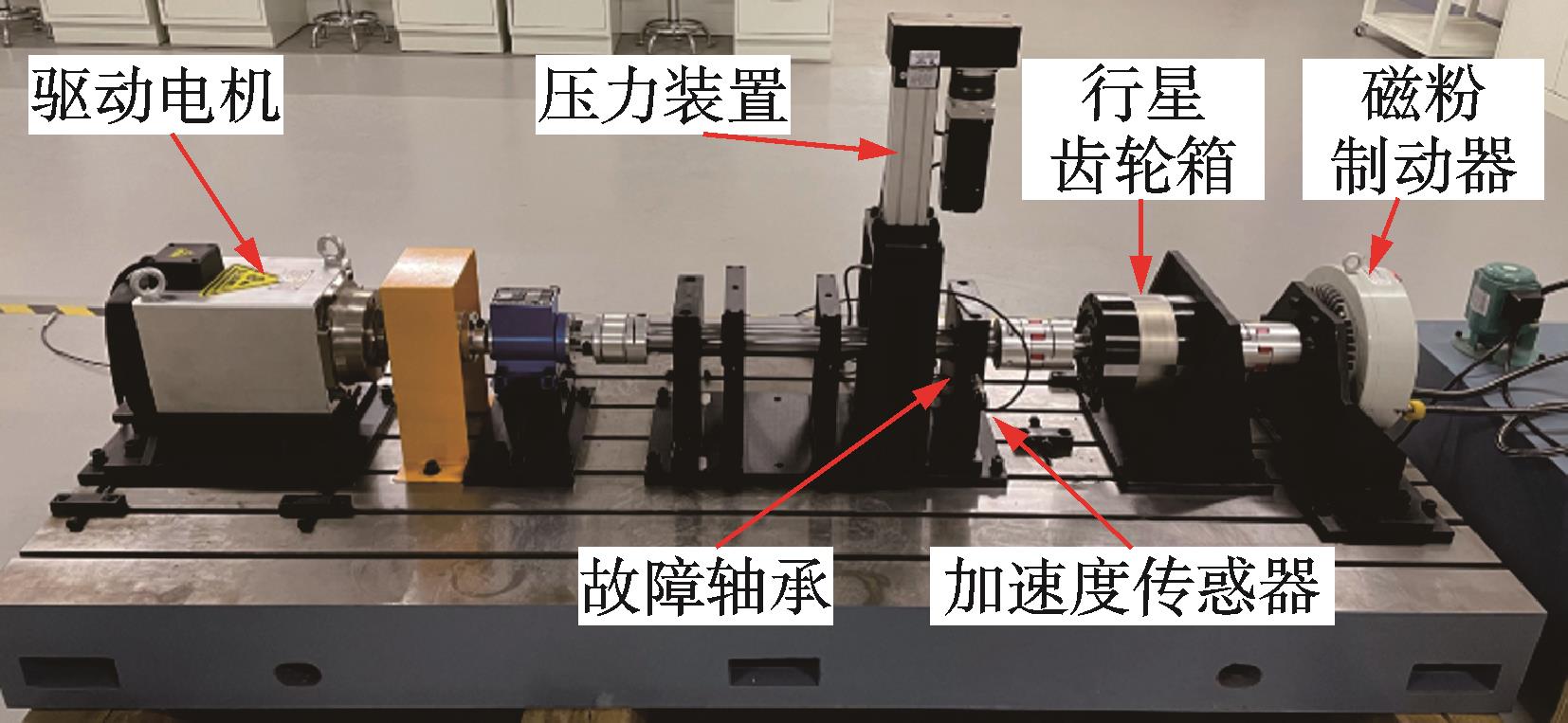

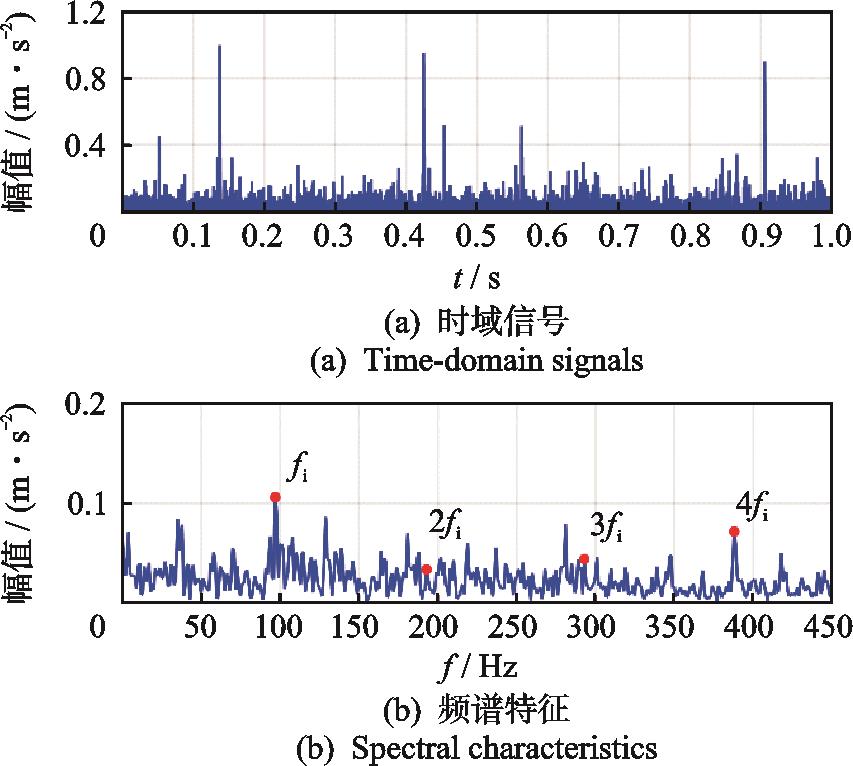

形态非抽样小波(morphological undecimated wavelet, 简称MUDW)已广泛应用于旋转机械的故障诊断,但该方法中形态学算子(morphological operator,简称MO)的选择、结构元素(structure element,简称SE)的设置以及分解层数等关键参数的设定,仍高度依赖先验知识,导致该方法的自适应能力较差。为此,提出一种新型经验形态非抽样小波(empirical MUDW,简称EMUDW)方法,用于滚动轴承故障诊断。首先,通过分析已有MO的几何特征和频响特征,选择滤波性能更优的算子;其次,引入波形趋势(waveform trend,简称WT)消除随机冲击对方法造成的干扰;然后,针对SE和分解层数的设置,提出一种新的自适应选择策略,利用信号的冲击间隔来确定SE的尺度大小,并基于基尼系数(Gini index,简称GI)的差值判定是否停止分解;最后,通过仿真和实验对所提方法的有效性和可靠性进行验证。结果表明:EMUDW具备优异的抗噪性,且可有效降低随机冲击干扰;与其他滤波方法相比,所提方法可更好保留信号细节,同时具备更高的计算效率。

形态非抽样小波(morphological undecimated wavelet, 简称MUDW)已广泛应用于旋转机械的故障诊断,但该方法中形态学算子(morphological operator,简称MO)的选择、结构元素(structure element,简称SE)的设置以及分解层数等关键参数的设定,仍高度依赖先验知识,导致该方法的自适应能力较差。为此,提出一种新型经验形态非抽样小波(empirical MUDW,简称EMUDW)方法,用于滚动轴承故障诊断。首先,通过分析已有MO的几何特征和频响特征,选择滤波性能更优的算子;其次,引入波形趋势(waveform trend,简称WT)消除随机冲击对方法造成的干扰;然后,针对SE和分解层数的设置,提出一种新的自适应选择策略,利用信号的冲击间隔来确定SE的尺度大小,并基于基尼系数(Gini index,简称GI)的差值判定是否停止分解;最后,通过仿真和实验对所提方法的有效性和可靠性进行验证。结果表明:EMUDW具备优异的抗噪性,且可有效降低随机冲击干扰;与其他滤波方法相比,所提方法可更好保留信号细节,同时具备更高的计算效率。

2025,45(6):1165-1172, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.013

摘要:

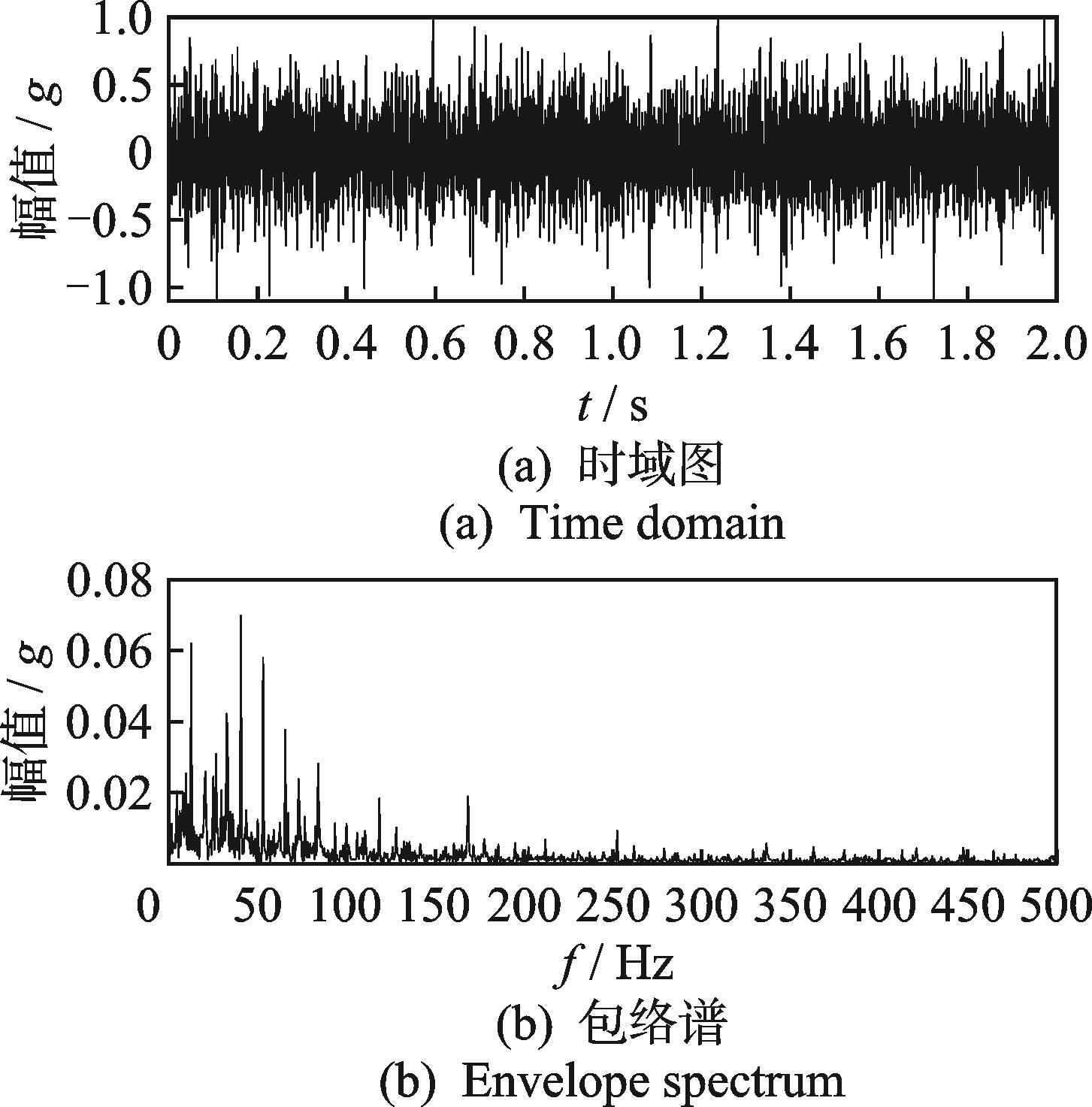

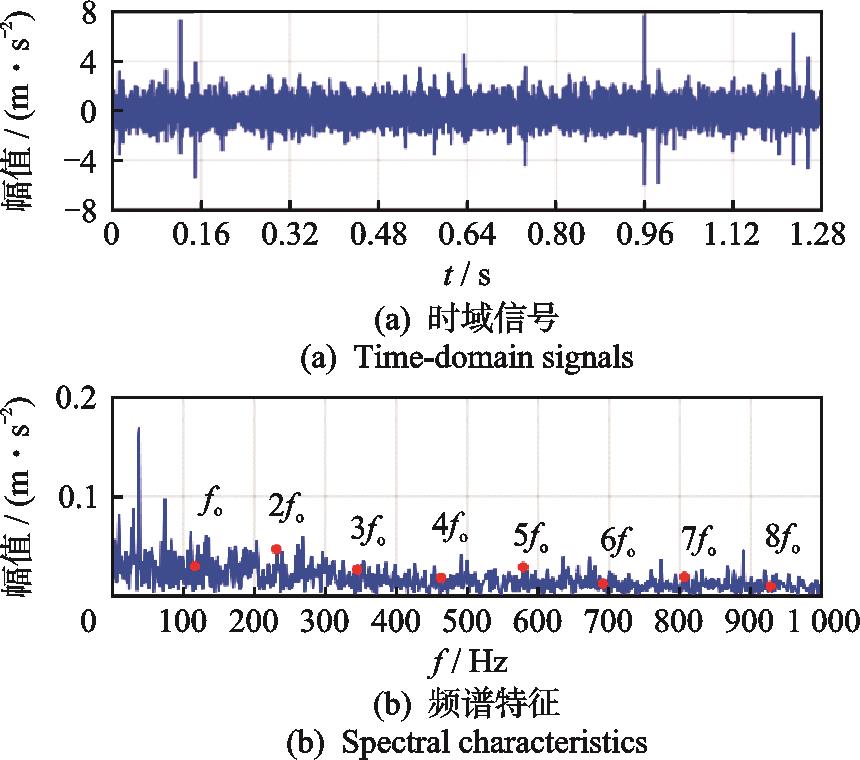

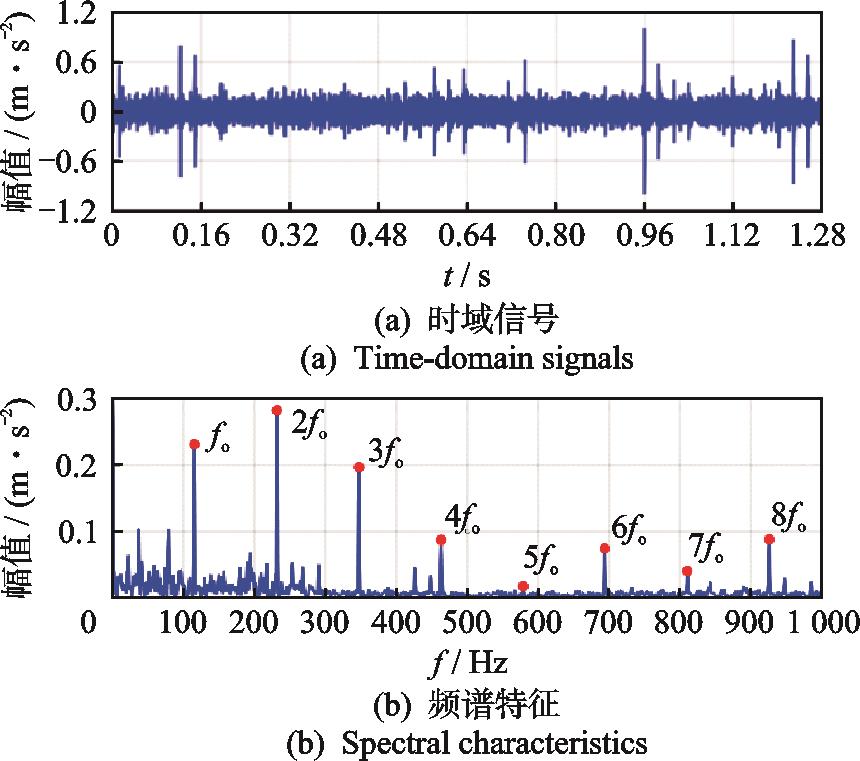

形态滤波(morphological filtering, 简称MF)是一种典型故障特征提取技术,其结构元素(structural element, 简称SE)长度对滤除干扰噪声和提取故障特征有显著影响。为在轴承故障诊断中更好地匹配和提取强干扰下的故障脉冲特征,以及提高计算效率,提出了一种轴承瞬态特征提取方法。首先,为自适应地确定SE长度,提出一种改进的结构元素(improved structural element, 简称ISE)选择策略,依据振动信号自相关的极值点自适应地选择SE的长度范围,并利用改进的诊断特征(adjusted diagnostic feature, 简称ADF)评估MF信号中的故障相关信息,进而确定最优SE长度;其次,提出一种自相关包络谱(auto-correlation envelop spectrum, 简称AES)的后处理方法,消除故障信号中宽带噪声干扰;然后,基于ISE和AES提出一种自适应最优尺度MF的轴承故障诊断方法,记作MF-AES;最后,利用仿真信号、台架试验测试信号验证和对比所提方法的有效性。结果表明:所提方法能滤除干扰信号并增强故障相关脉冲特征,可有效进行轴承故障诊断。

形态滤波(morphological filtering, 简称MF)是一种典型故障特征提取技术,其结构元素(structural element, 简称SE)长度对滤除干扰噪声和提取故障特征有显著影响。为在轴承故障诊断中更好地匹配和提取强干扰下的故障脉冲特征,以及提高计算效率,提出了一种轴承瞬态特征提取方法。首先,为自适应地确定SE长度,提出一种改进的结构元素(improved structural element, 简称ISE)选择策略,依据振动信号自相关的极值点自适应地选择SE的长度范围,并利用改进的诊断特征(adjusted diagnostic feature, 简称ADF)评估MF信号中的故障相关信息,进而确定最优SE长度;其次,提出一种自相关包络谱(auto-correlation envelop spectrum, 简称AES)的后处理方法,消除故障信号中宽带噪声干扰;然后,基于ISE和AES提出一种自适应最优尺度MF的轴承故障诊断方法,记作MF-AES;最后,利用仿真信号、台架试验测试信号验证和对比所提方法的有效性。结果表明:所提方法能滤除干扰信号并增强故障相关脉冲特征,可有效进行轴承故障诊断。

2025,45(6):1173-1180, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.014

摘要:

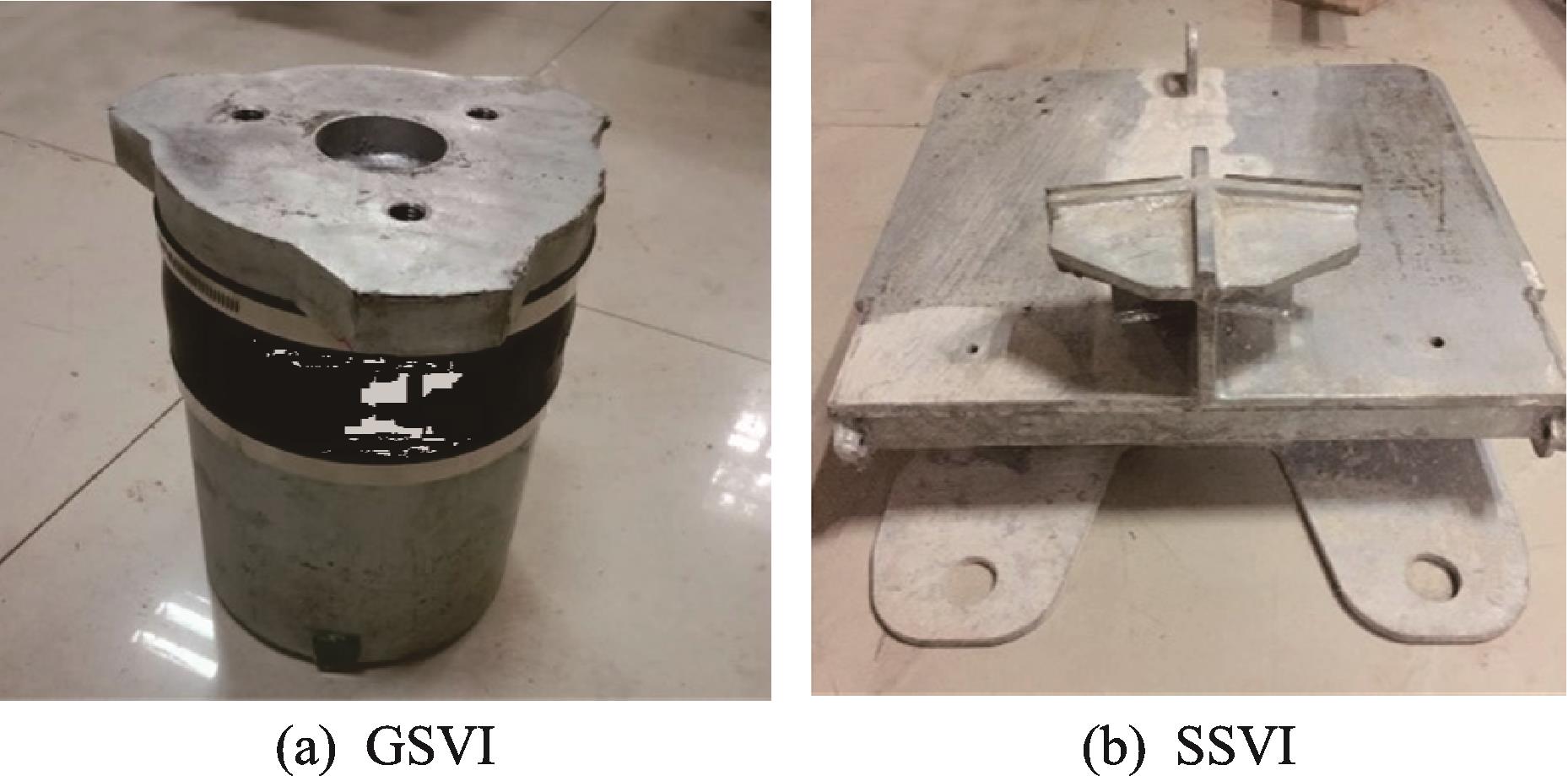

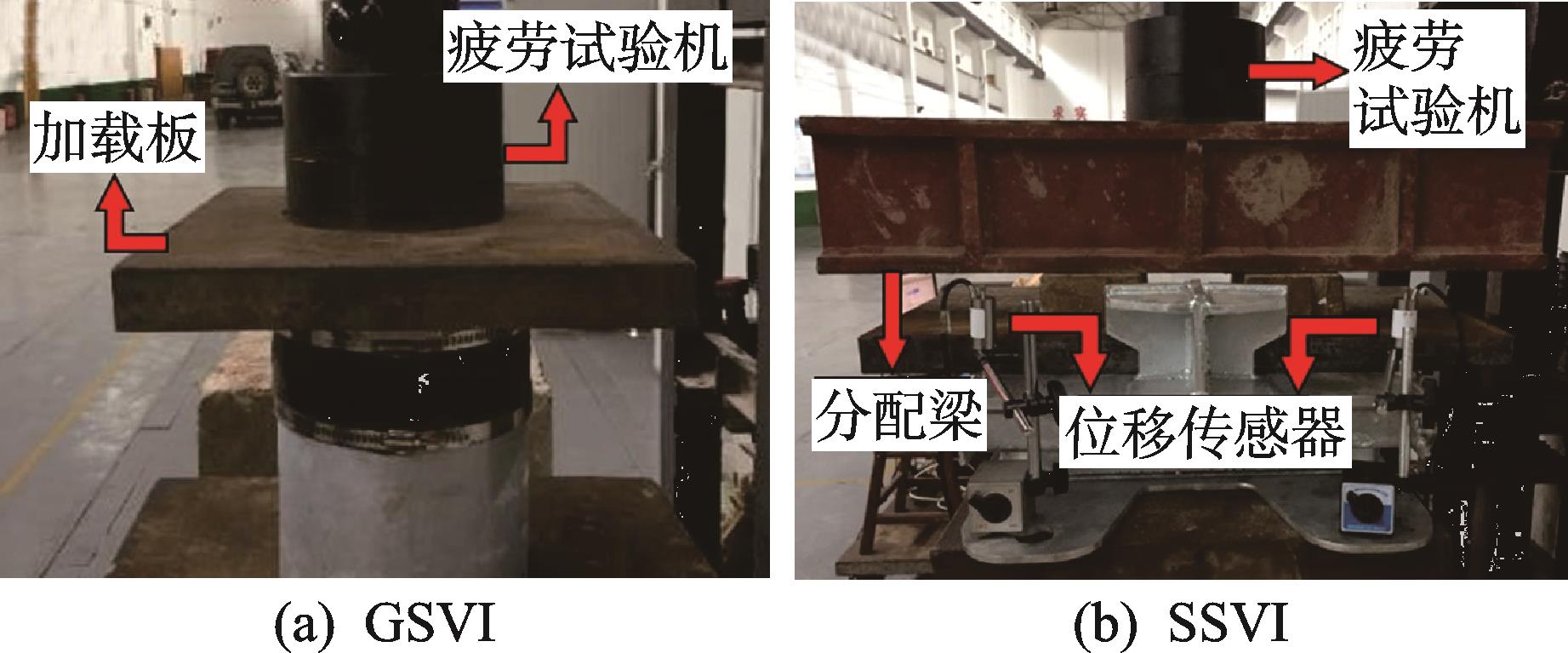

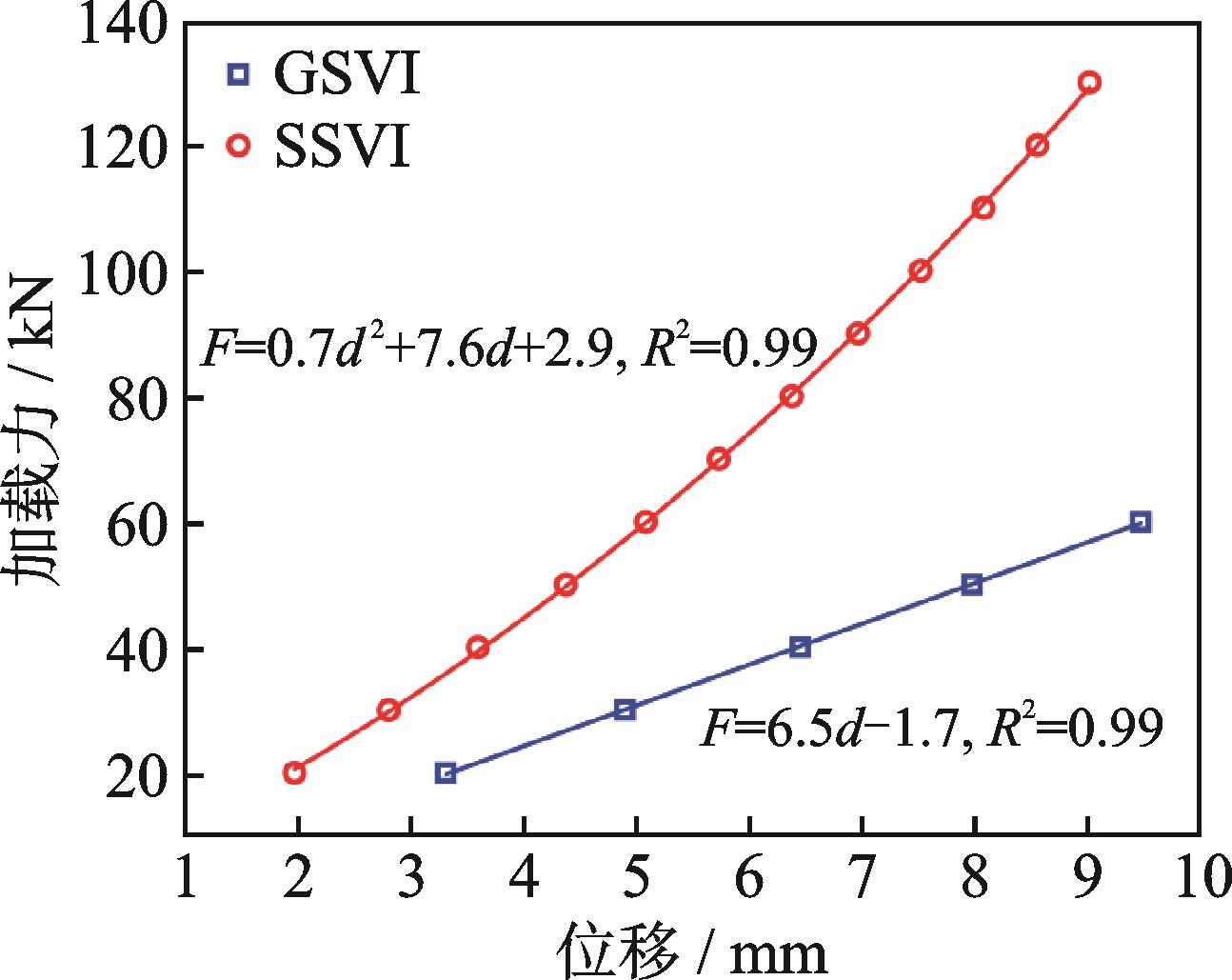

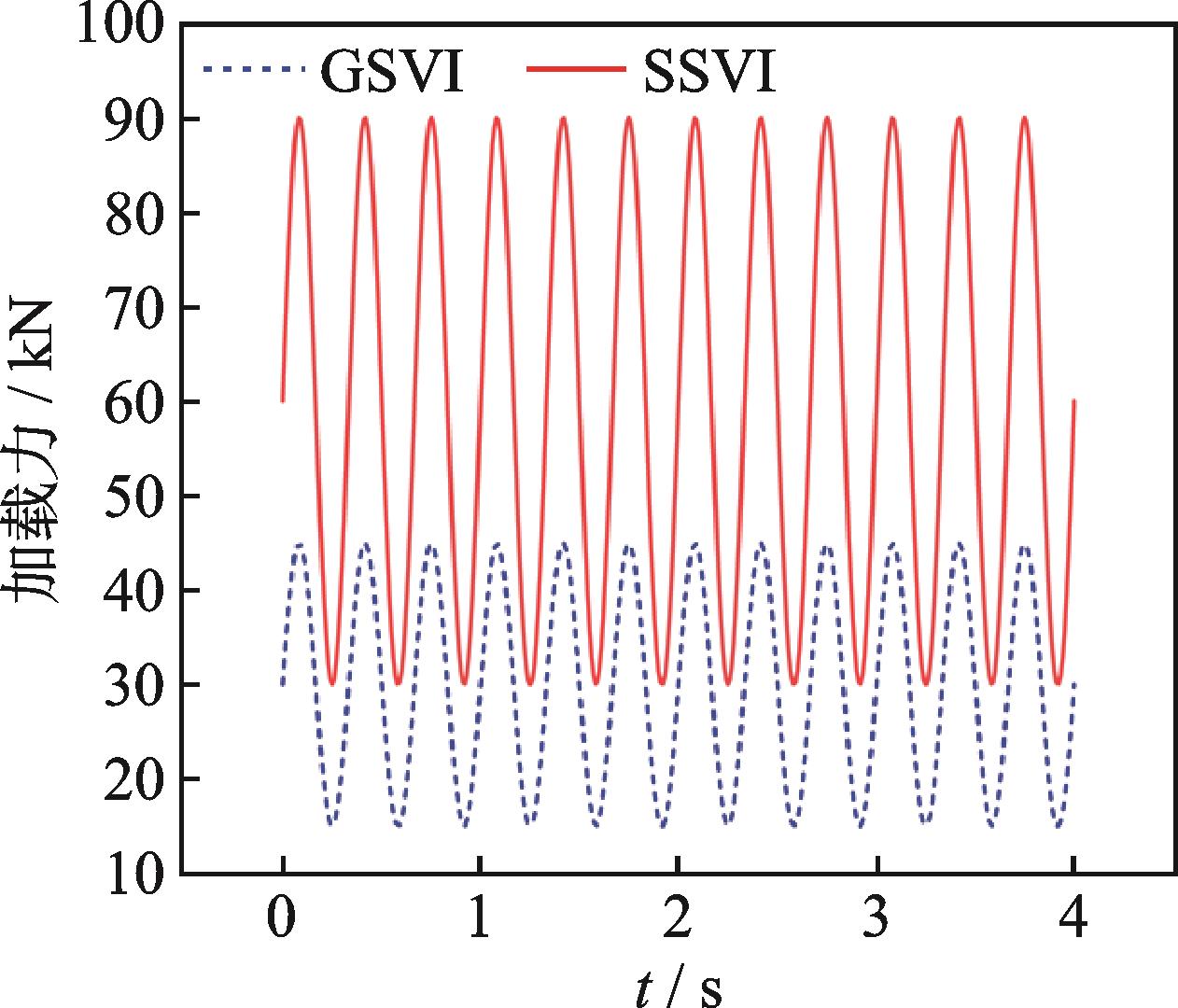

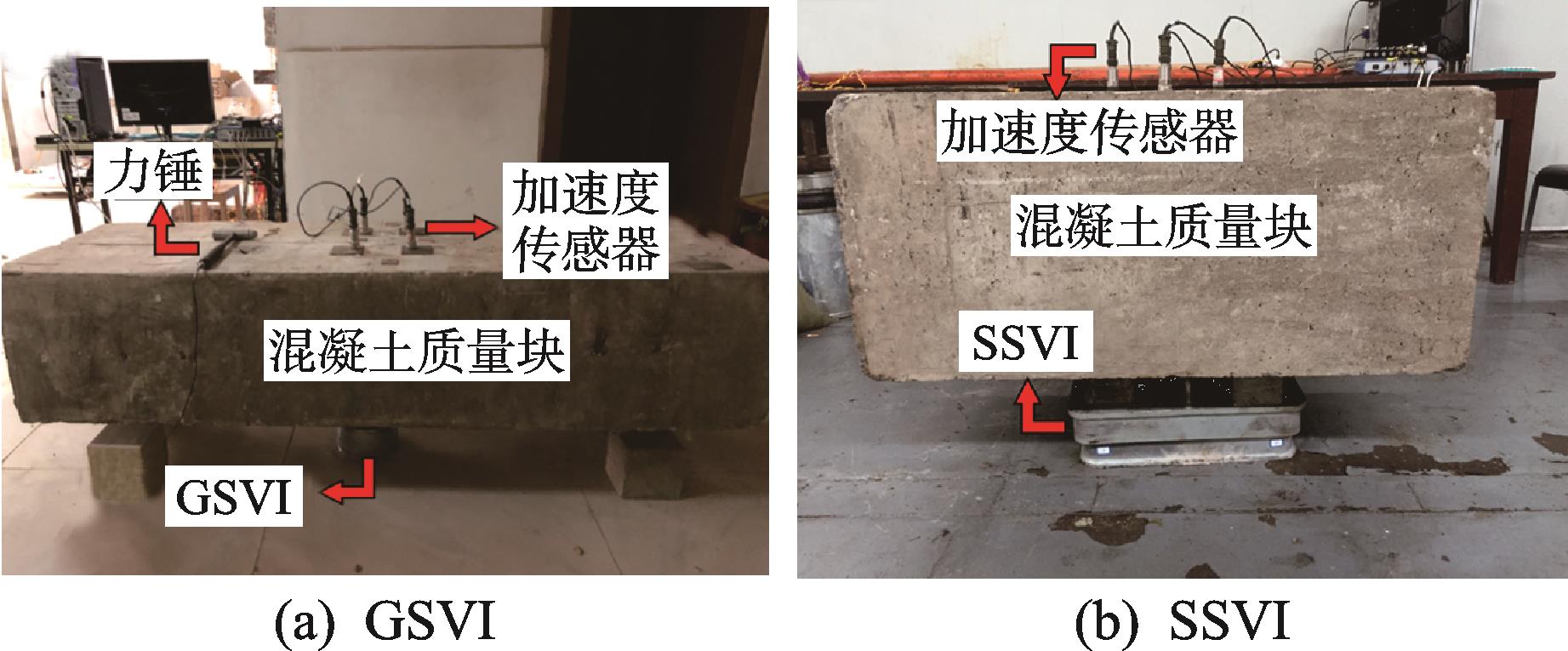

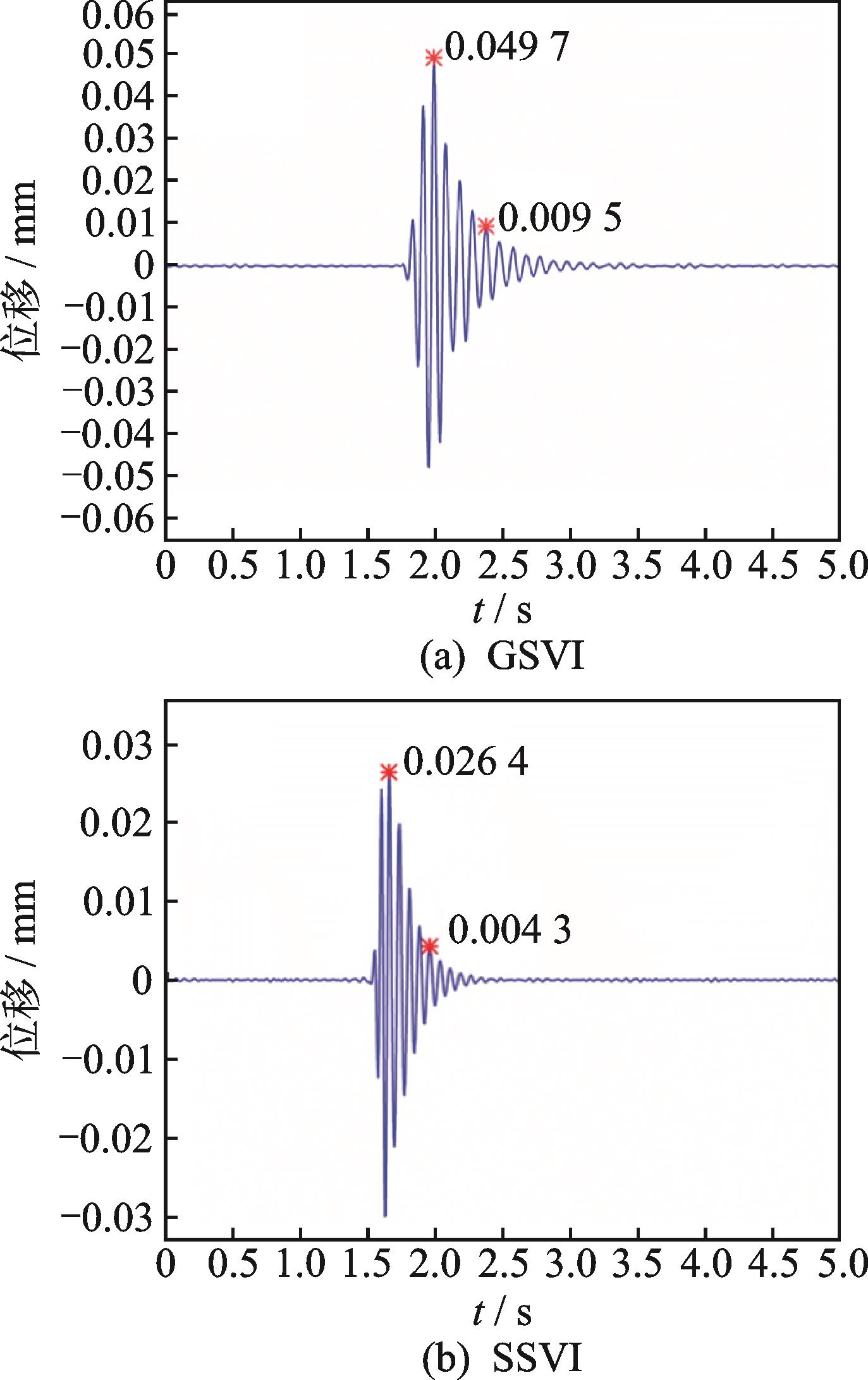

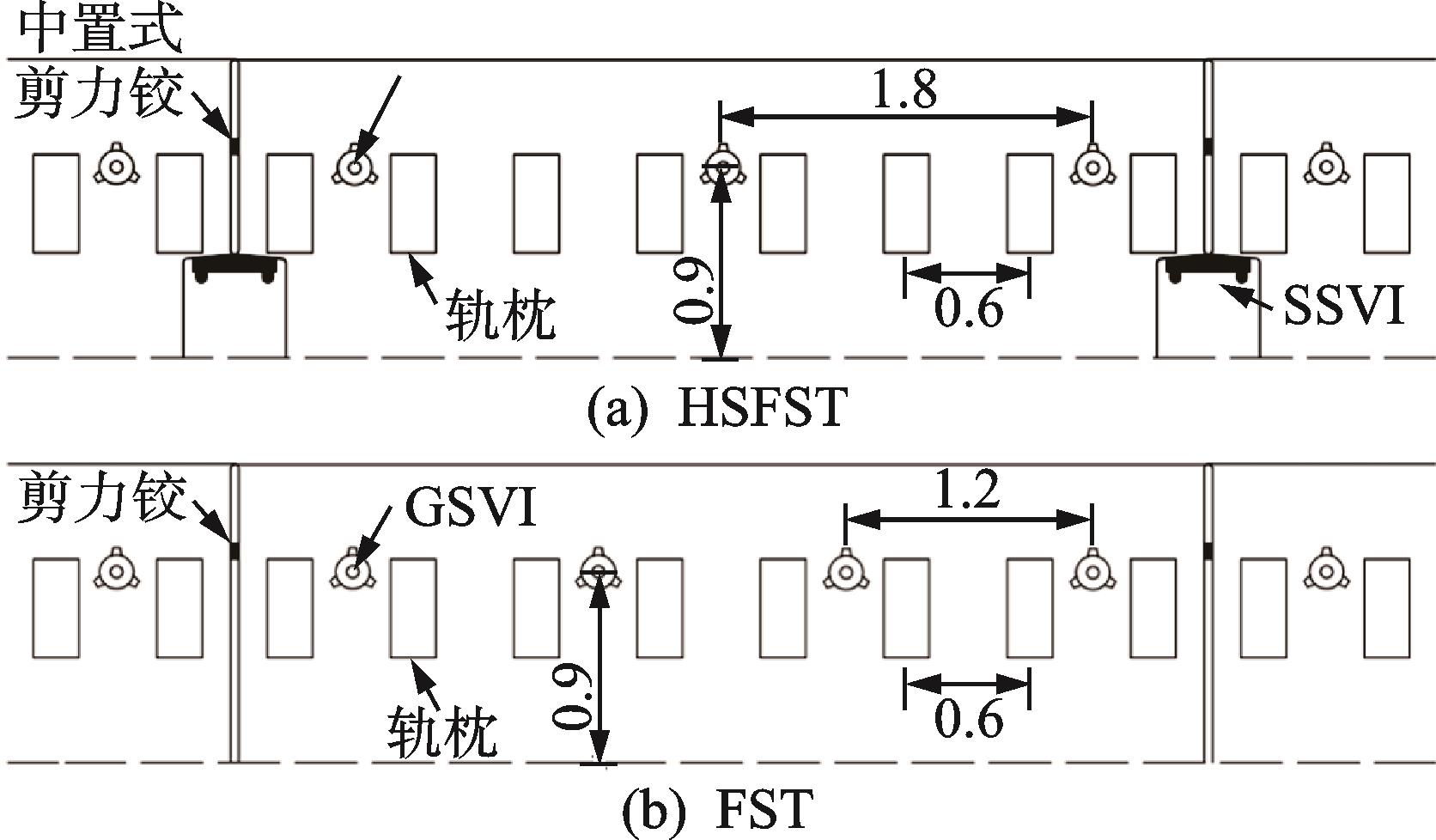

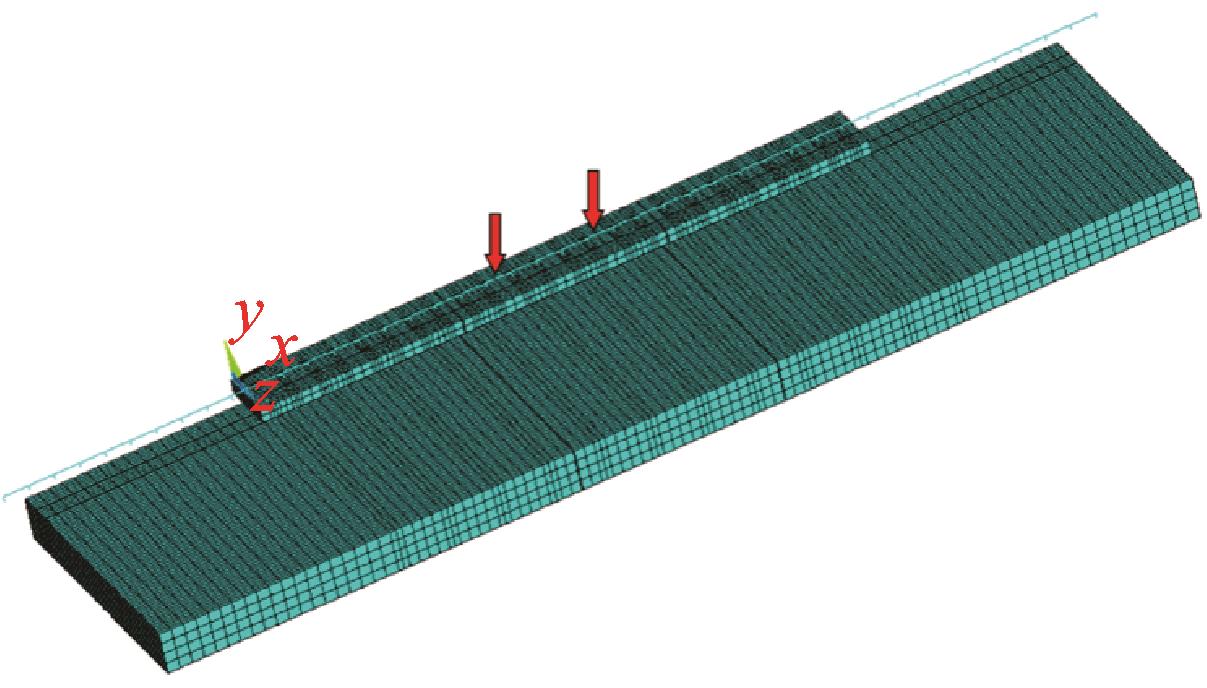

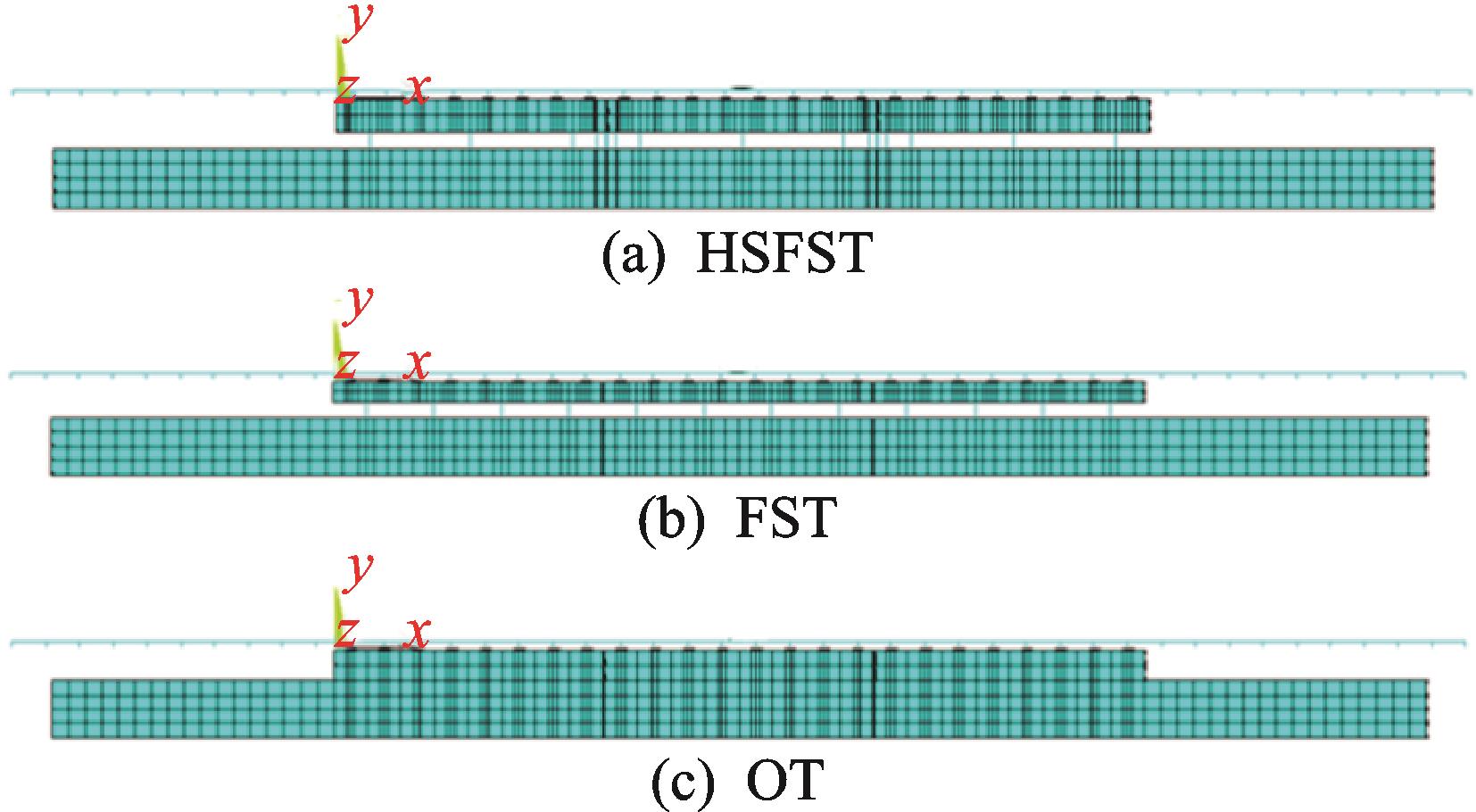

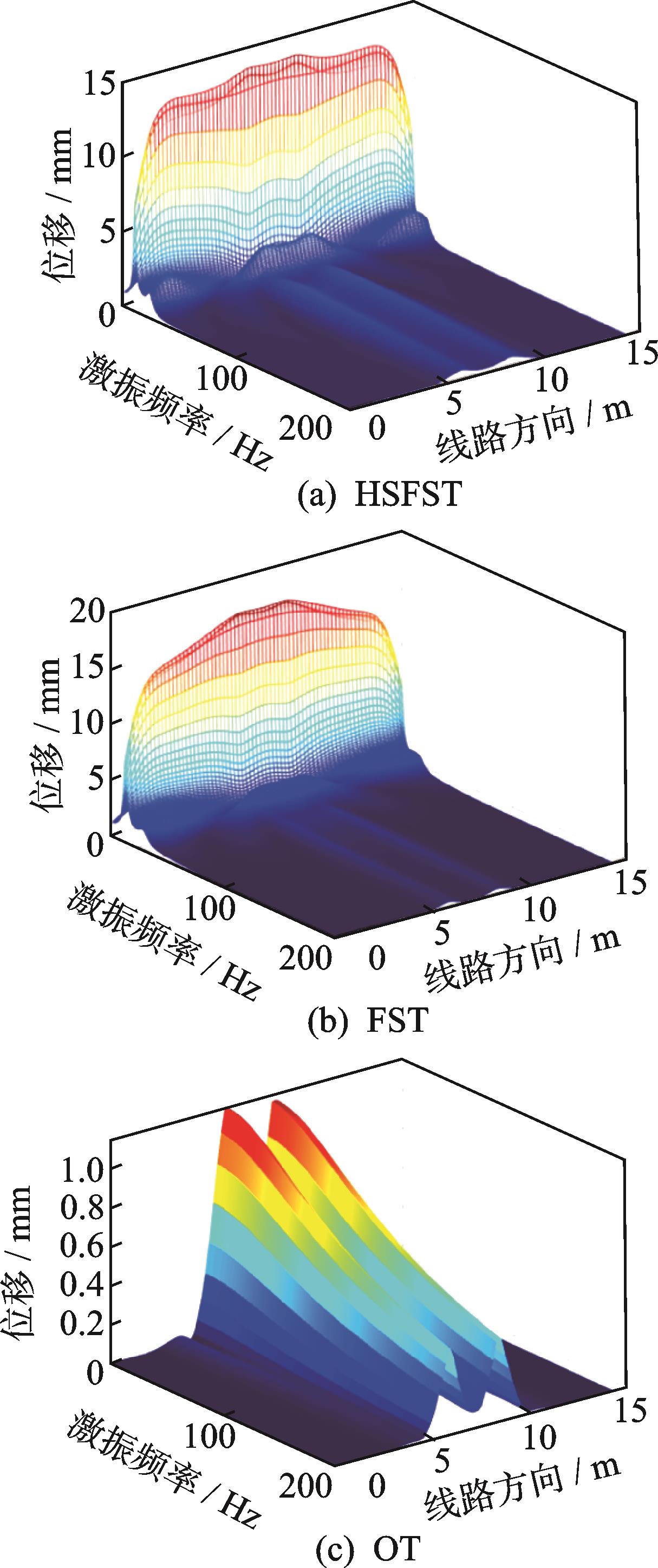

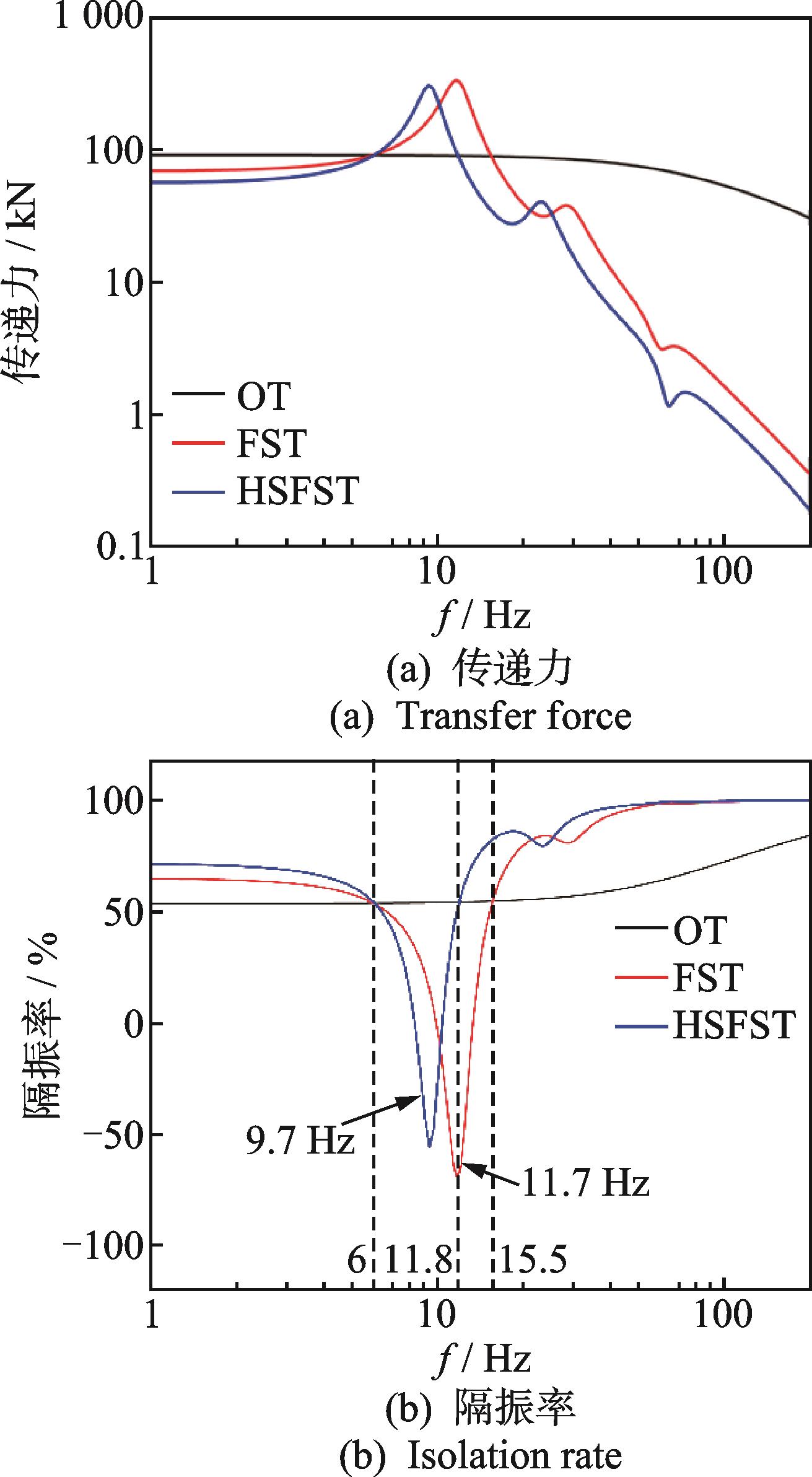

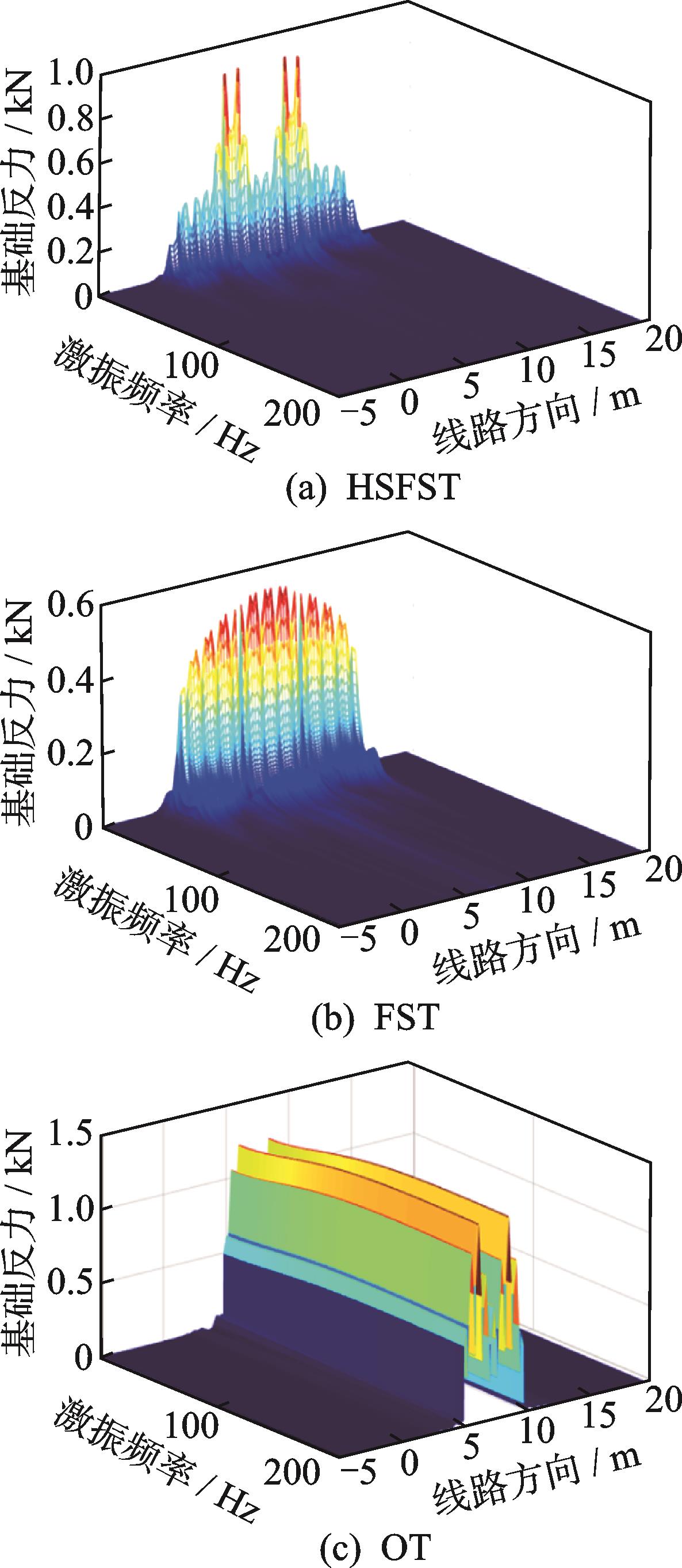

为研究钢弹簧浮置板在160 km/h的市域快线中应用的合理性,首先,通过室内试验确定适用于市域快线的钢弹簧隔振器,以及共享式隔振器的刚度和阻尼参数;其次,基于这些参数建立高速钢弹簧浮置板(high-speed steel spring floating slab track, 简称HSFST)有限元模型,通过谐响应分析,对比HSFST与普通钢弹簧浮置板(steel spring floating slab track, 简称FST)以及普通道床(ordinary track, 简称OT)的隔振性能表现。结果表明:相比于OT,浮置板轨道具有更低的传递力和基础反力,且沿纵向能够更有效地传递变形和作用力;HSFST具有更高的隔振率,其固有频率和放大频段的范围均低于FST;共享式隔振器的应用可有效提高板间连接强度和力的传递效率,尽管这会增加共享隔振器所在位置的基础反力,但其他位置的基础反力得以显著降低;HSFST具有更低的变形、传递力、基础反力以及更高的隔振率,在市域快线中综合性能更优。

为研究钢弹簧浮置板在160 km/h的市域快线中应用的合理性,首先,通过室内试验确定适用于市域快线的钢弹簧隔振器,以及共享式隔振器的刚度和阻尼参数;其次,基于这些参数建立高速钢弹簧浮置板(high-speed steel spring floating slab track, 简称HSFST)有限元模型,通过谐响应分析,对比HSFST与普通钢弹簧浮置板(steel spring floating slab track, 简称FST)以及普通道床(ordinary track, 简称OT)的隔振性能表现。结果表明:相比于OT,浮置板轨道具有更低的传递力和基础反力,且沿纵向能够更有效地传递变形和作用力;HSFST具有更高的隔振率,其固有频率和放大频段的范围均低于FST;共享式隔振器的应用可有效提高板间连接强度和力的传递效率,尽管这会增加共享隔振器所在位置的基础反力,但其他位置的基础反力得以显著降低;HSFST具有更低的变形、传递力、基础反力以及更高的隔振率,在市域快线中综合性能更优。

2025,45(6):1181-1187, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.015

摘要:

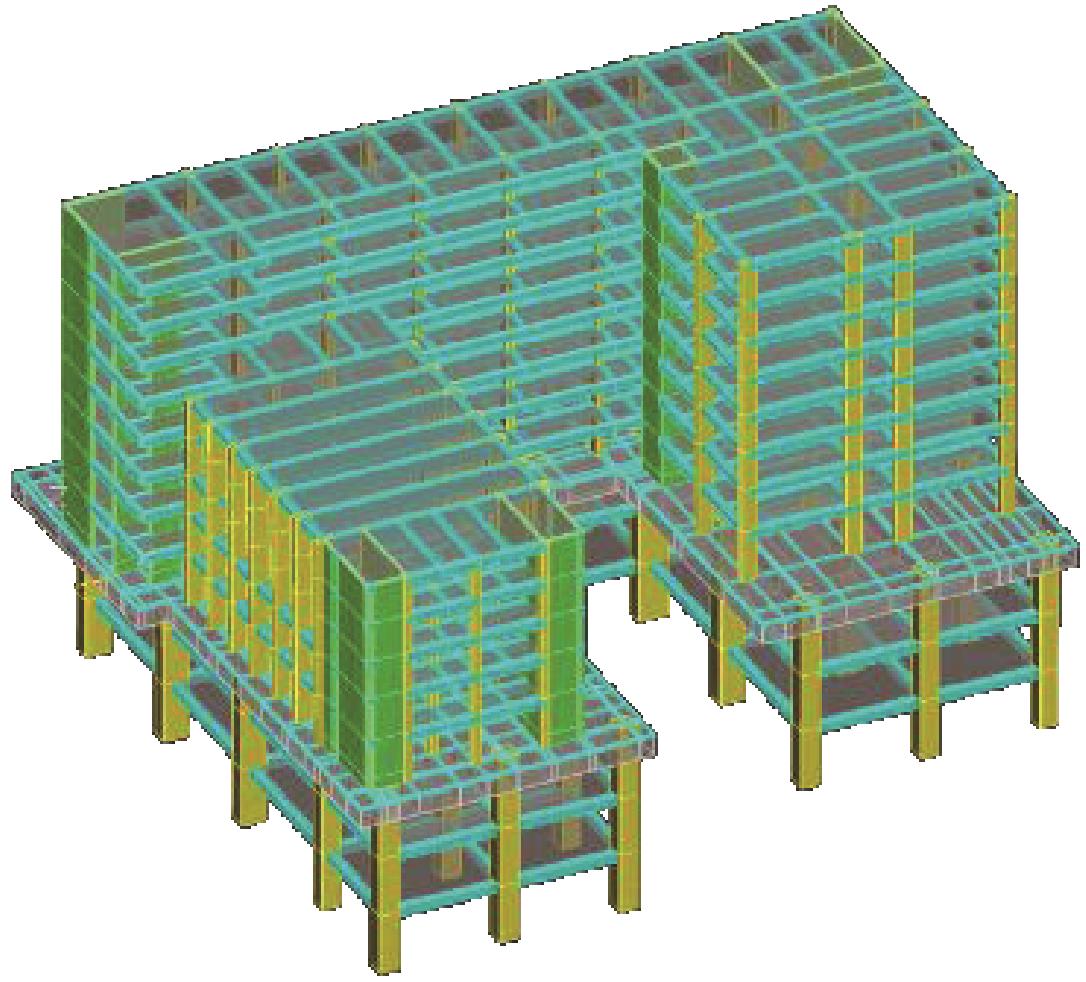

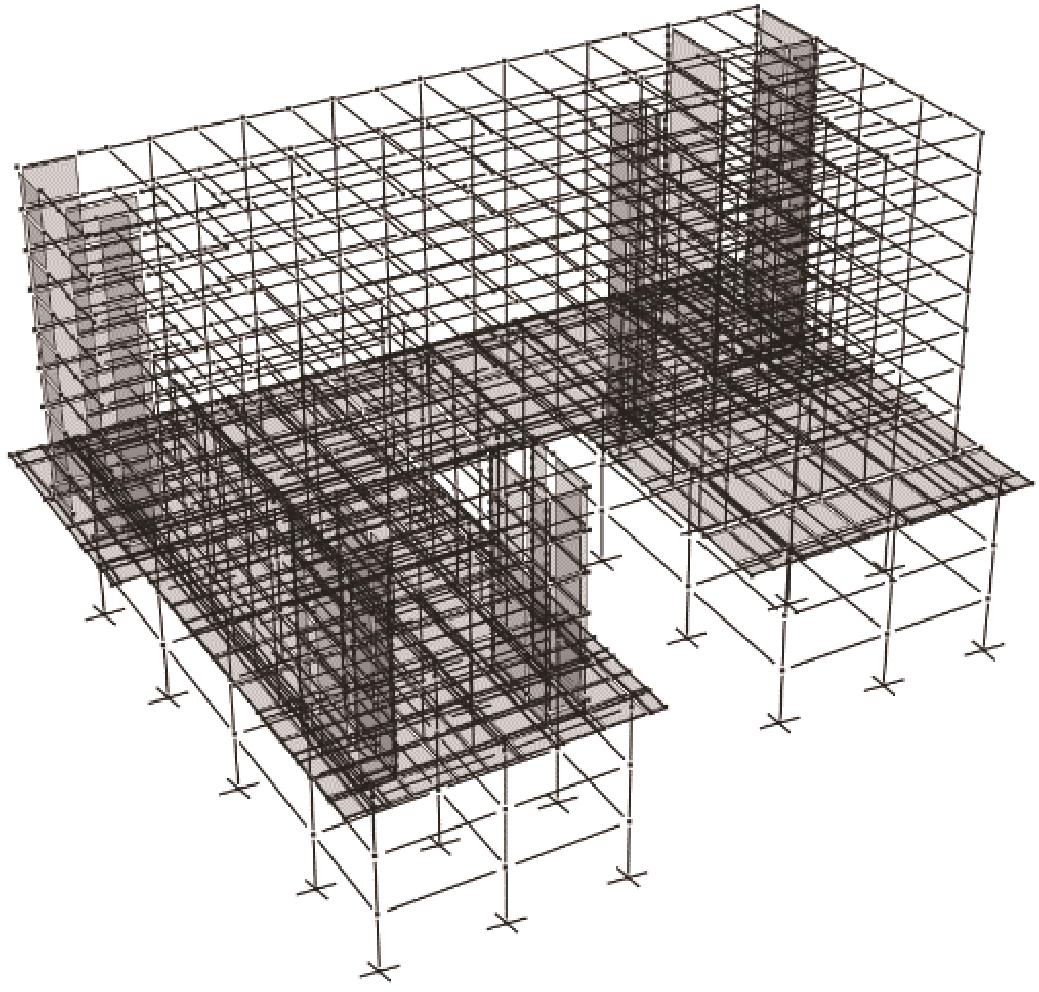

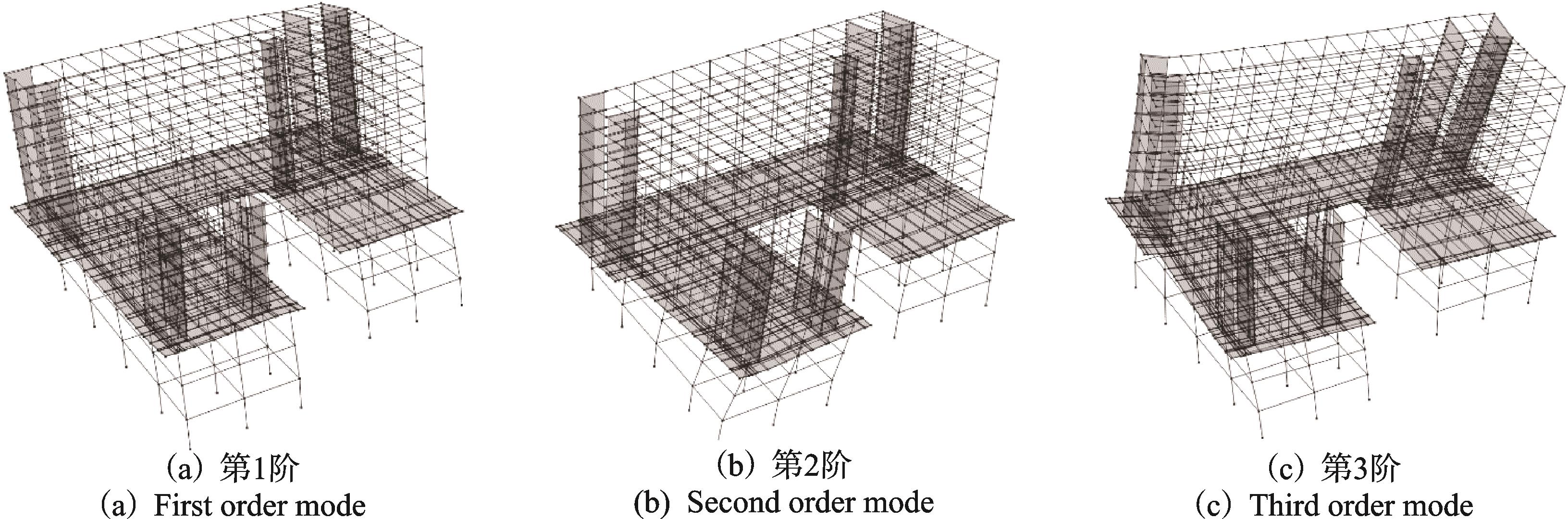

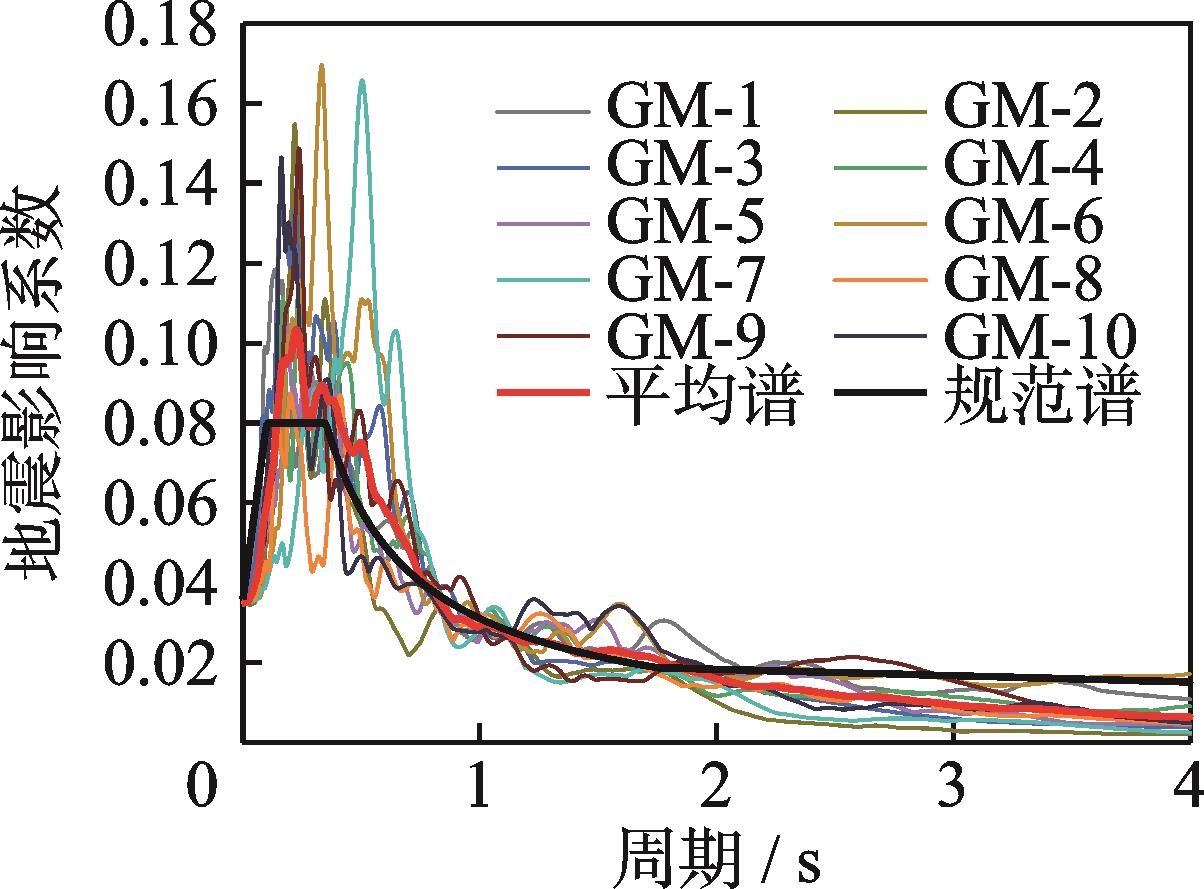

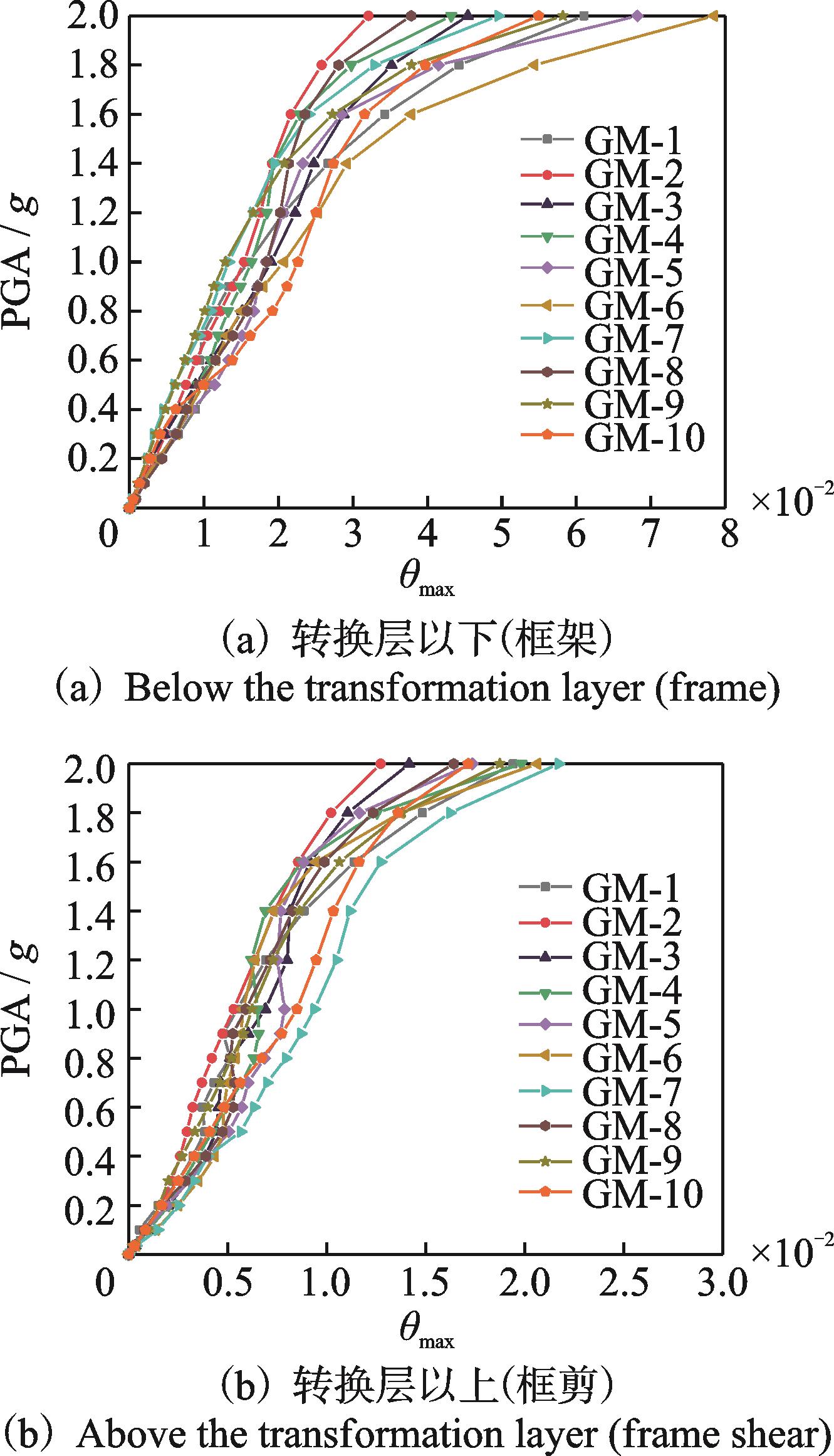

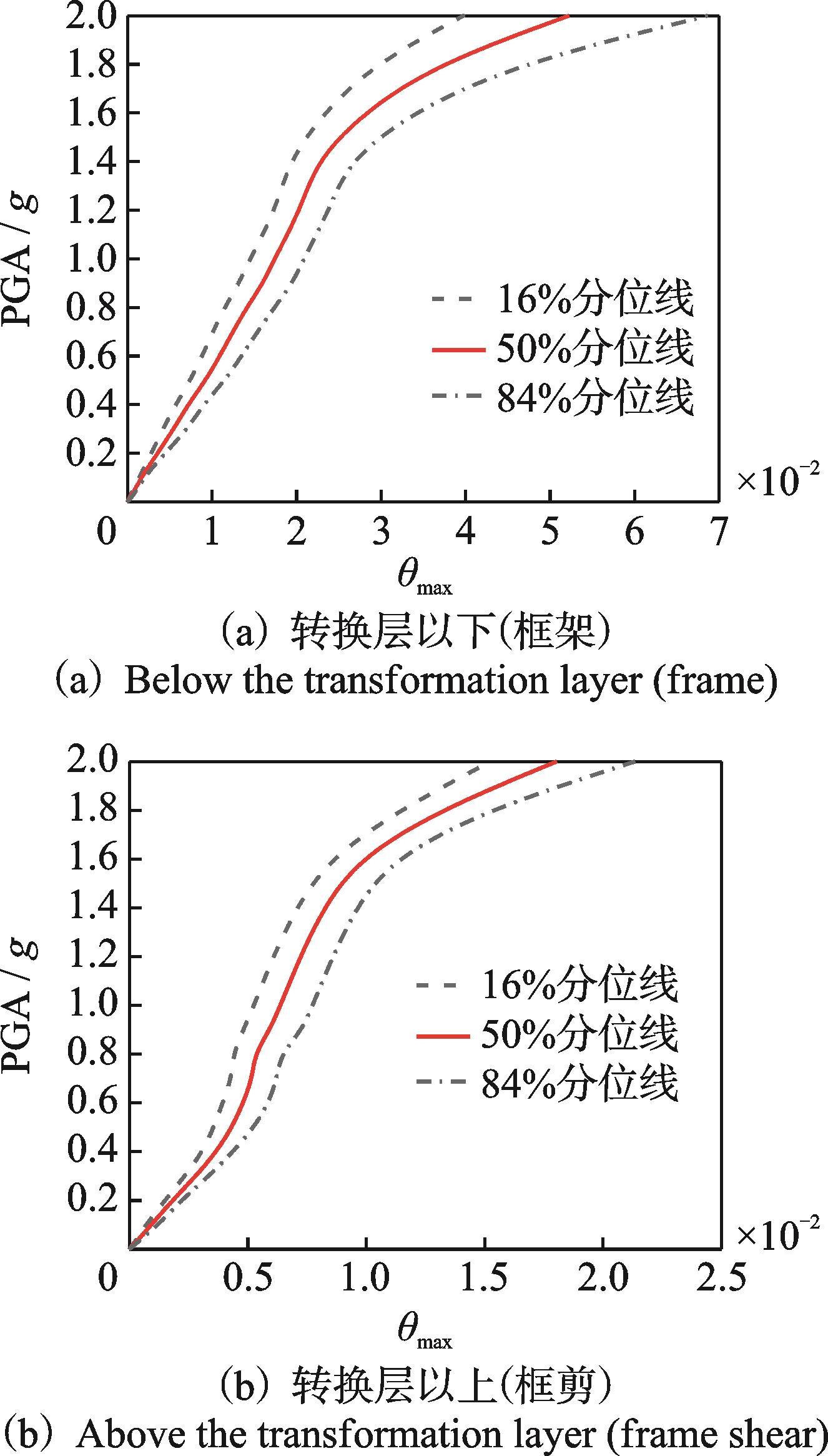

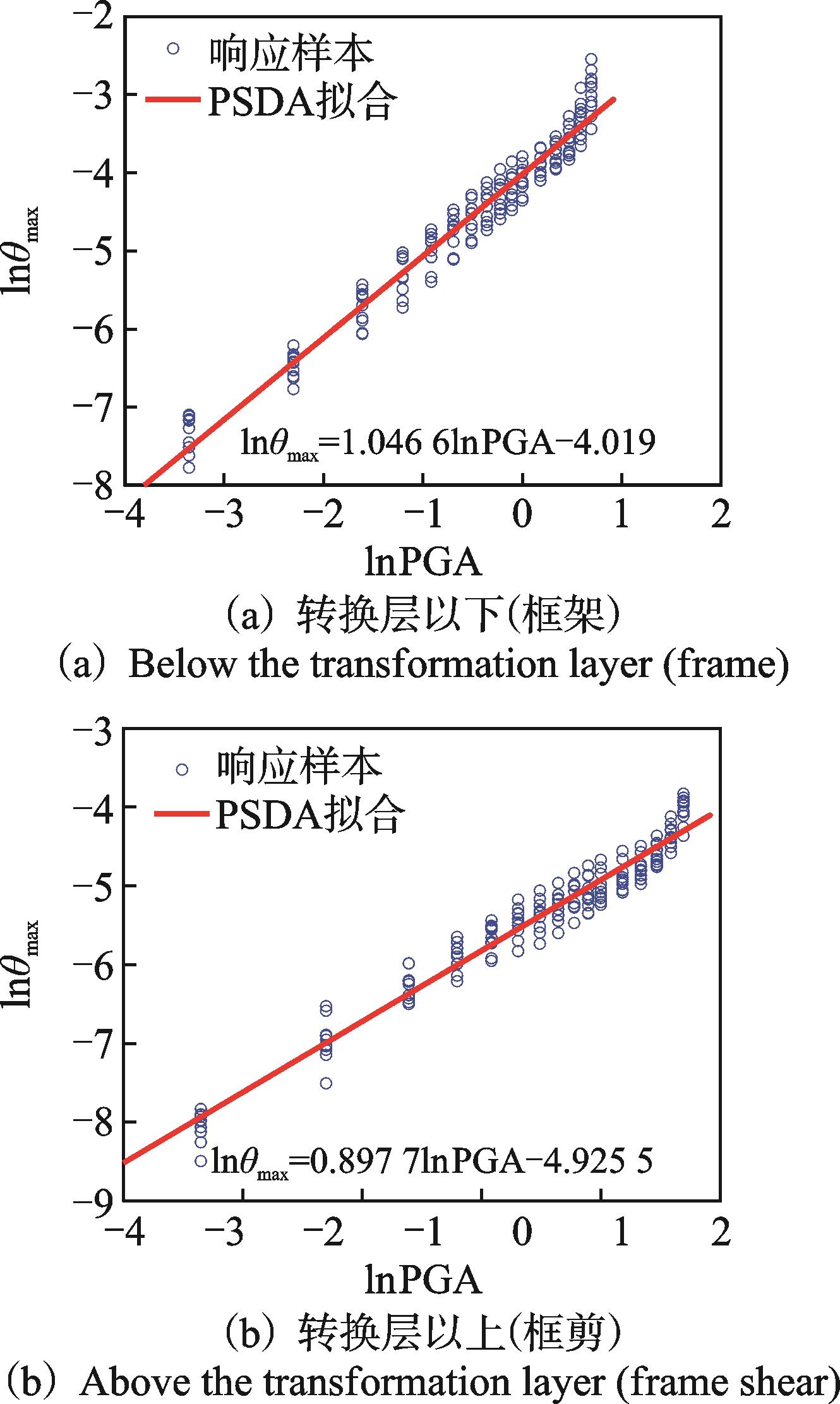

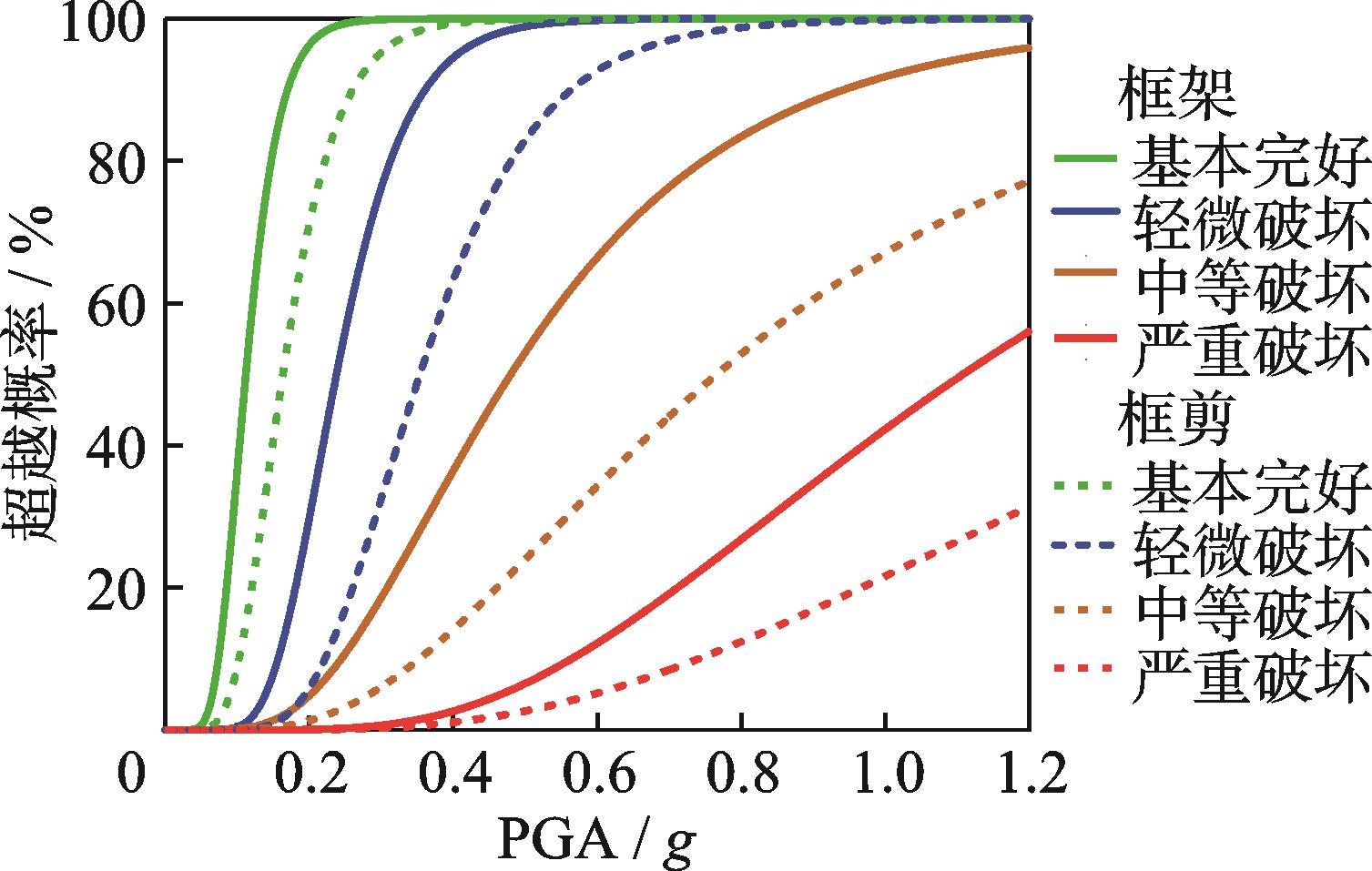

以某典型带厚板转换的高层框剪结构为研究对象,基于增量动力分析(incremental dynamic analysis,简称IDA)方法进行地震易损性分析,得到结构转换层以上及以下结构在不同极限状态下的地震易损性曲线及易损性矩阵。结果表明:在同一峰值地面加速度(peak ground acceleration,简称PGA)下,结构转换层以上的最大层间位移角均小于转换层以下的相应值;在PGA<0.2g时,结构转换层以下框架部分的轻微破坏状态超越概率明显大于转换层以上框剪部分;当PGA>0.4g时,框架部分的严重破坏状态超越概率迅速增大,表明其倒塌风险迅速增加;在7度罕遇及以下地震作用下,结构整体较高概率处于轻微破坏状态;当遭遇7度极罕遇地震作用时,结构转换层以下更趋于发生中等破坏,而转换层以上依然以轻微破坏状态为主;同时,结构转换层以下及以上的倒塌概率分别为0.91%和0.38%,可见该结构的破坏及倒塌风险由转换层以下的框架部分引起。总体而言,结构整体表现出良好的抗震性能,可满足“大震及巨震不倒”的抗震要求。

以某典型带厚板转换的高层框剪结构为研究对象,基于增量动力分析(incremental dynamic analysis,简称IDA)方法进行地震易损性分析,得到结构转换层以上及以下结构在不同极限状态下的地震易损性曲线及易损性矩阵。结果表明:在同一峰值地面加速度(peak ground acceleration,简称PGA)下,结构转换层以上的最大层间位移角均小于转换层以下的相应值;在PGA<0.2g时,结构转换层以下框架部分的轻微破坏状态超越概率明显大于转换层以上框剪部分;当PGA>0.4g时,框架部分的严重破坏状态超越概率迅速增大,表明其倒塌风险迅速增加;在7度罕遇及以下地震作用下,结构整体较高概率处于轻微破坏状态;当遭遇7度极罕遇地震作用时,结构转换层以下更趋于发生中等破坏,而转换层以上依然以轻微破坏状态为主;同时,结构转换层以下及以上的倒塌概率分别为0.91%和0.38%,可见该结构的破坏及倒塌风险由转换层以下的框架部分引起。总体而言,结构整体表现出良好的抗震性能,可满足“大震及巨震不倒”的抗震要求。

2025,45(6):1188-1194, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.016

摘要:

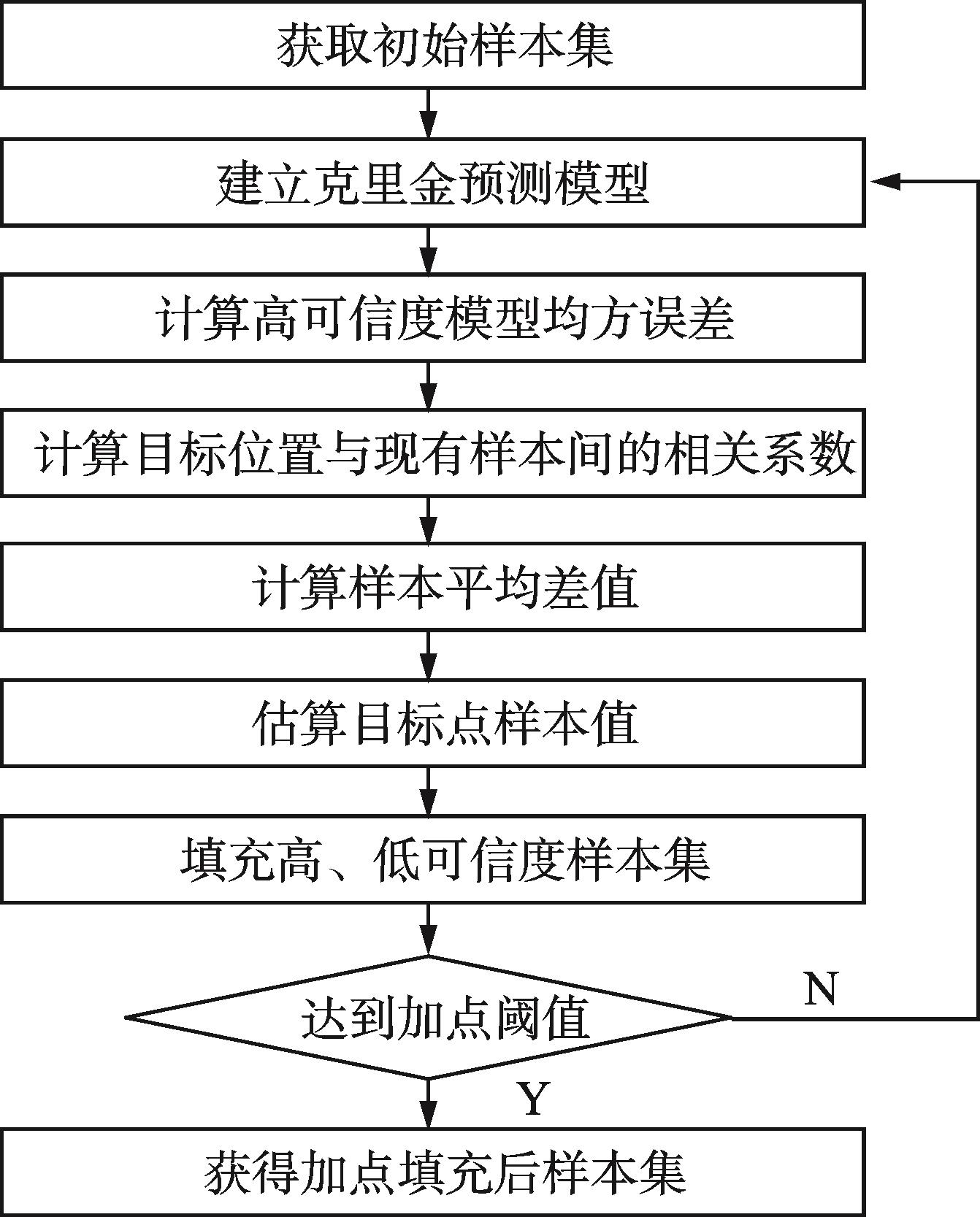

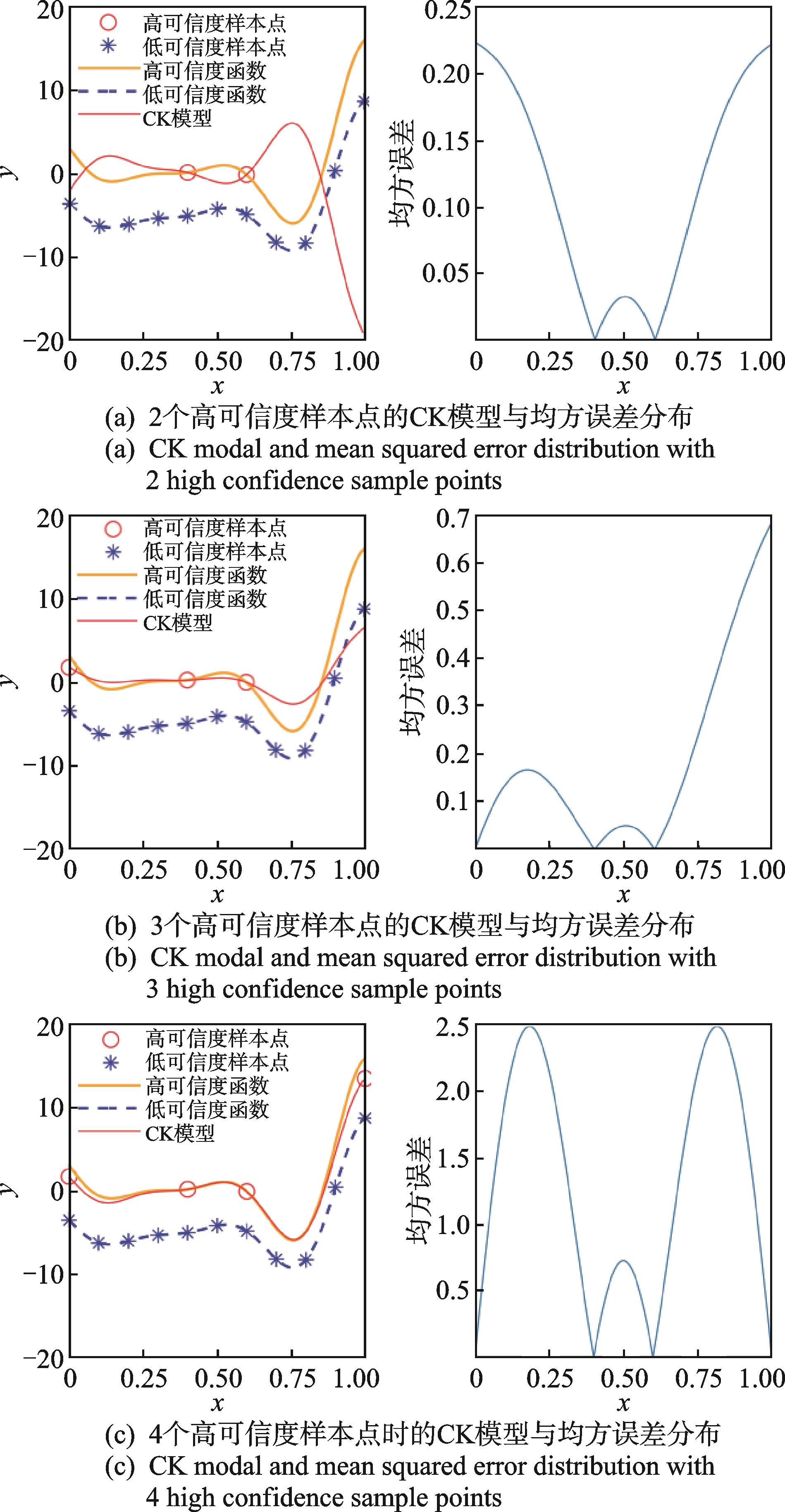

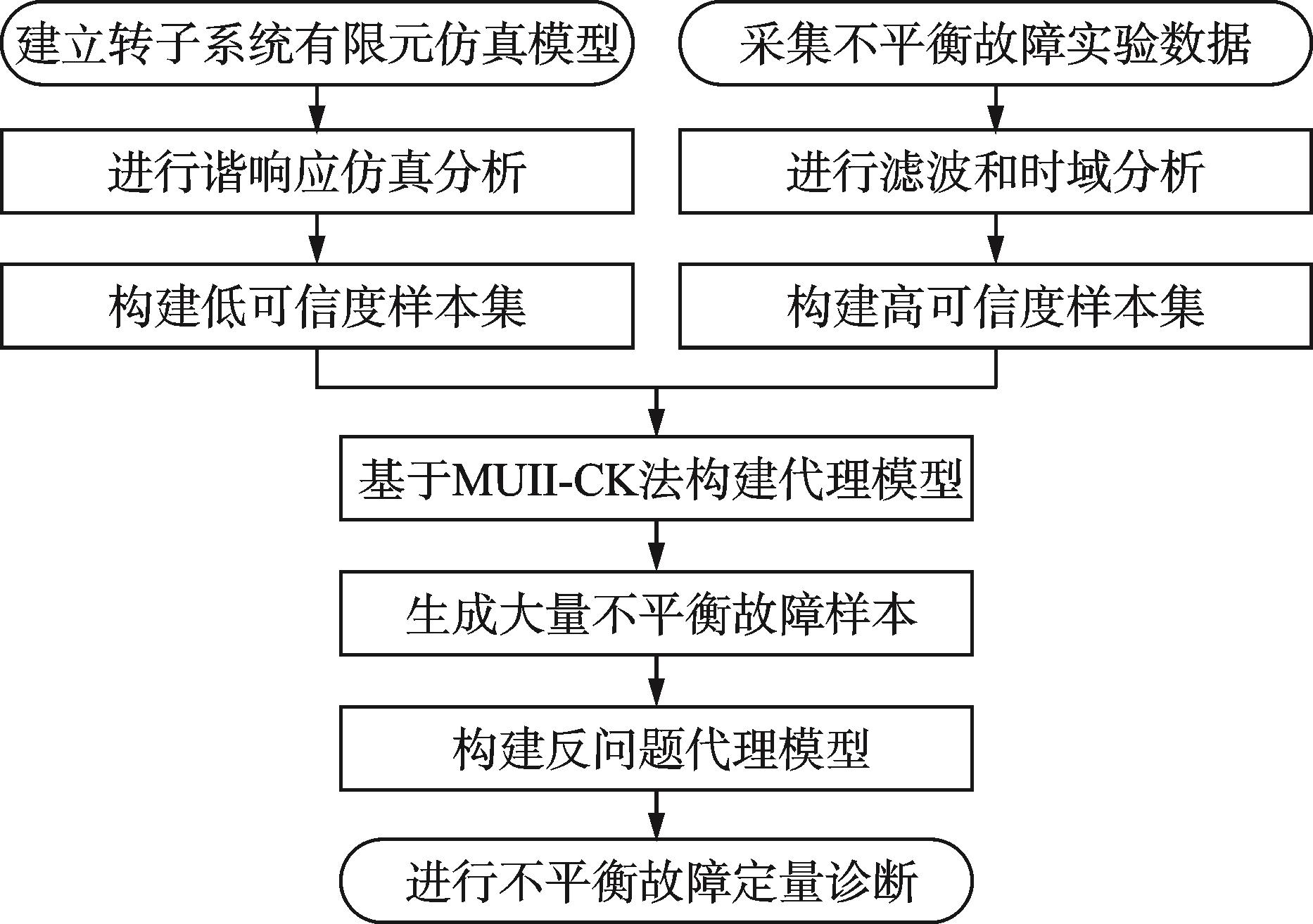

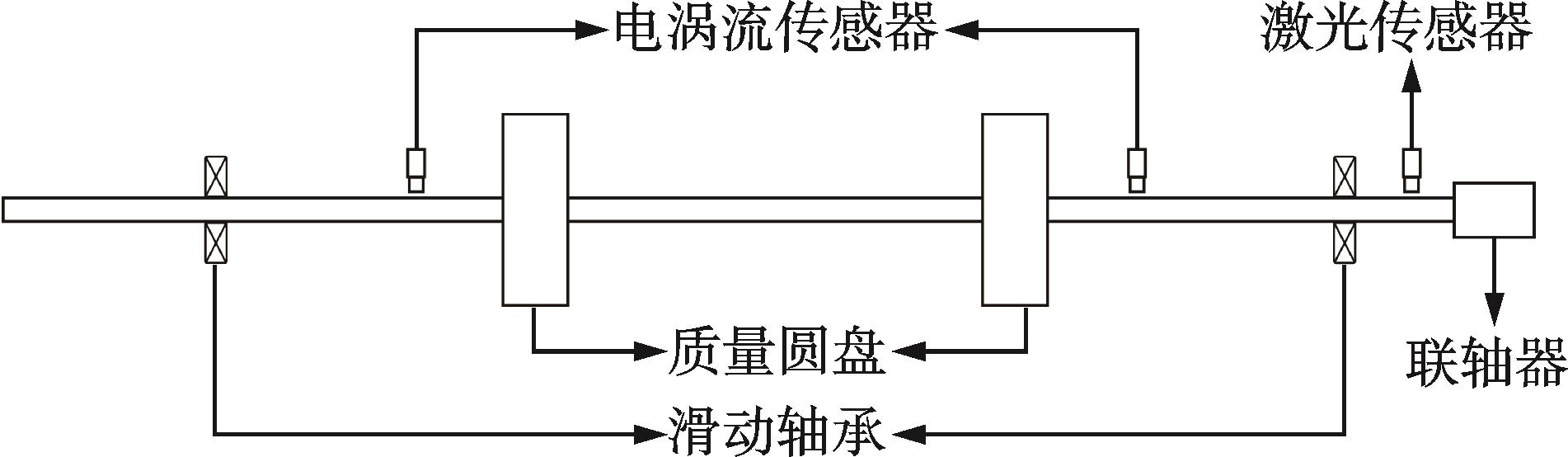

针对传统转子系统不平衡故障诊断存在的故障数据不足、仿真模型精确度不高等问题,提出基于最大不确定度改善加点(maximize uncertainty improvement infill, 简称MUII)法和协同克里金(co-kriging, 简称CK)法的不平衡故障定量诊断方法,记为MUII-CK。首先,利用仿真数据和实验数据分别构建低、高可信度克里金代理模型;其次,针对高可信度数据空间填充不足的区域进行估算加点,通过CK法实现实验数据与仿真模型融合的振动响应预测;最后,借助预测模型生成的大量故障样本构建参数辨识反问题模型,实现准确的不平衡故障定量诊断。结果表明:即使在实验数据不足和仿真模型存在较大偏差的情况下,所提方法仍能实现振动响应预测和故障参数辨识,并且在模型建成后能直接利用振动响应信号进行实时故障诊断,展现出良好的工程应用前景。

针对传统转子系统不平衡故障诊断存在的故障数据不足、仿真模型精确度不高等问题,提出基于最大不确定度改善加点(maximize uncertainty improvement infill, 简称MUII)法和协同克里金(co-kriging, 简称CK)法的不平衡故障定量诊断方法,记为MUII-CK。首先,利用仿真数据和实验数据分别构建低、高可信度克里金代理模型;其次,针对高可信度数据空间填充不足的区域进行估算加点,通过CK法实现实验数据与仿真模型融合的振动响应预测;最后,借助预测模型生成的大量故障样本构建参数辨识反问题模型,实现准确的不平衡故障定量诊断。结果表明:即使在实验数据不足和仿真模型存在较大偏差的情况下,所提方法仍能实现振动响应预测和故障参数辨识,并且在模型建成后能直接利用振动响应信号进行实时故障诊断,展现出良好的工程应用前景。

2025,45(6):1195-1201, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.017

摘要:

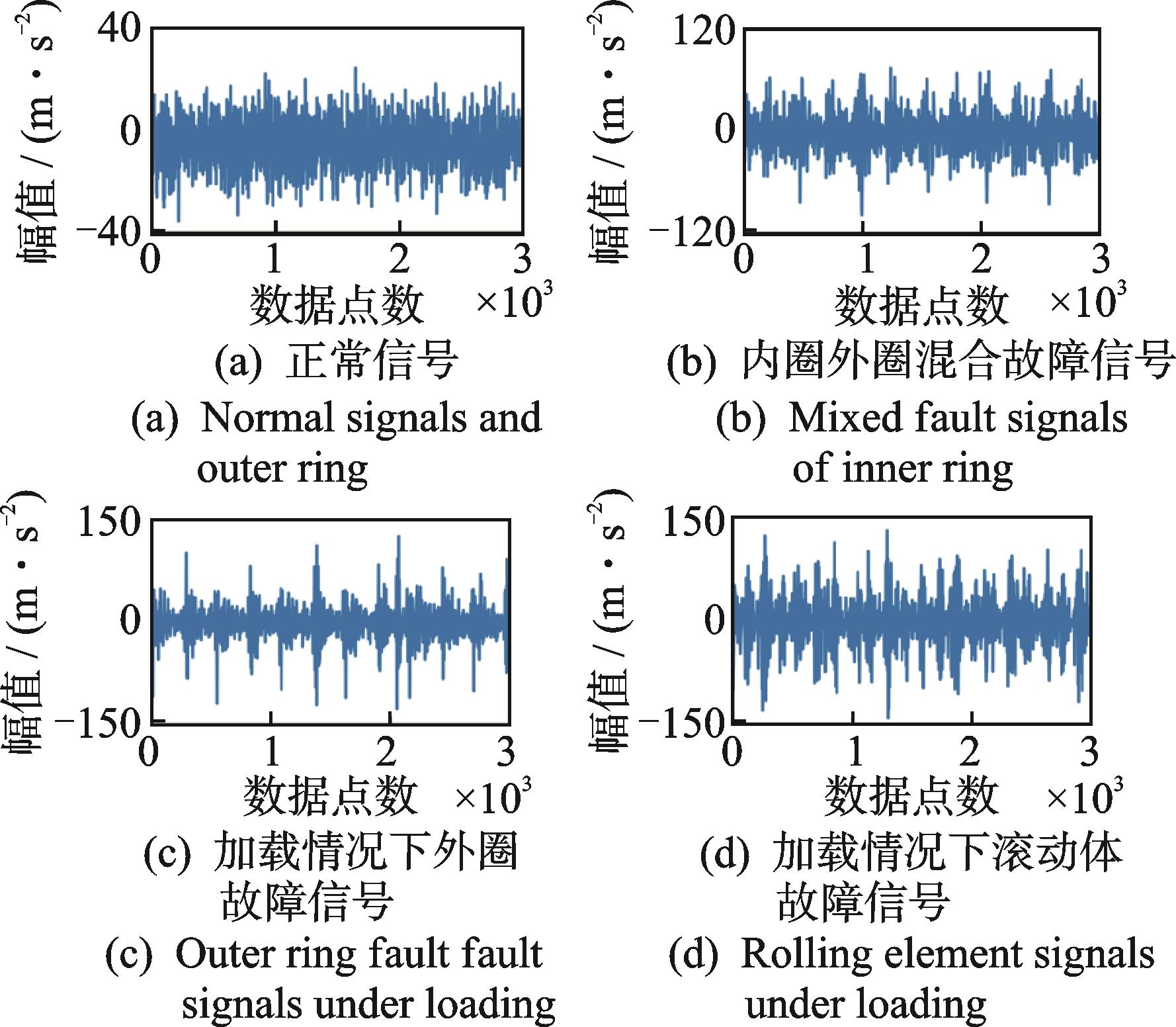

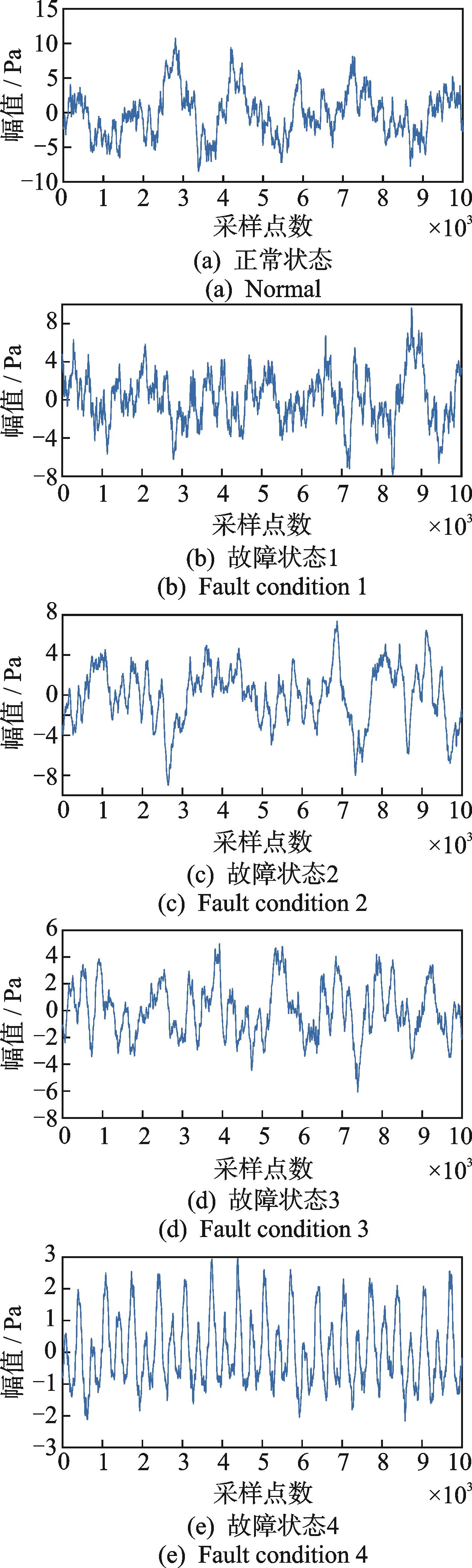

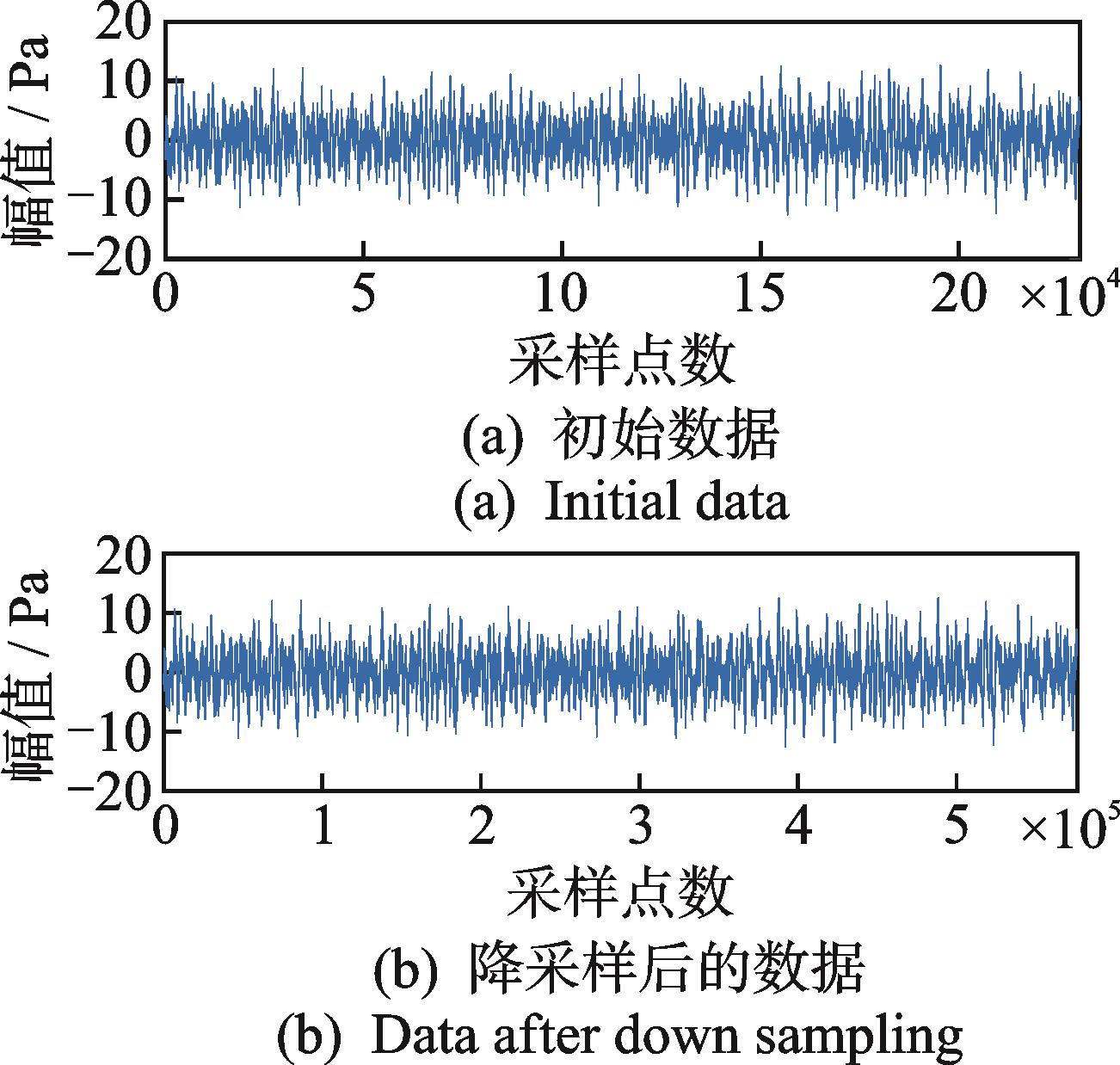

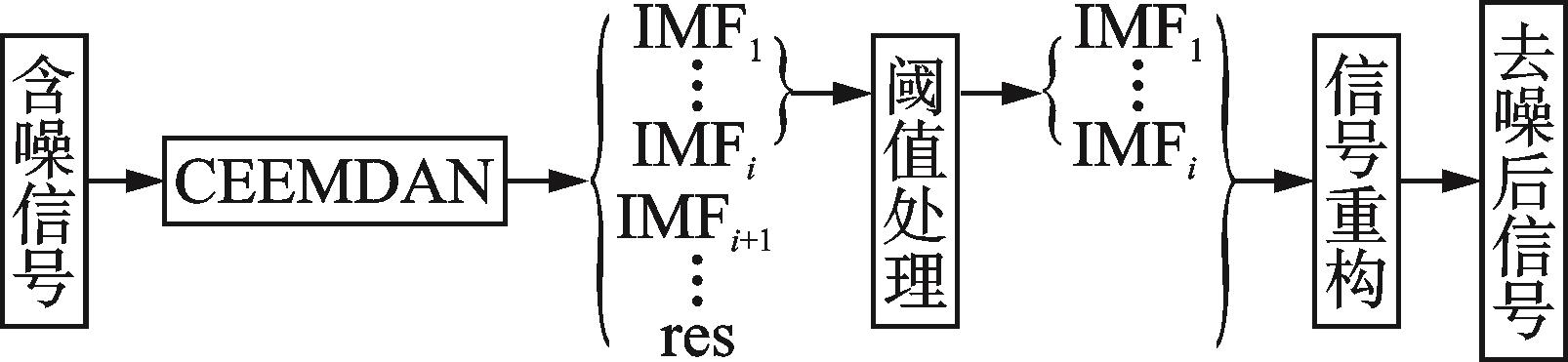

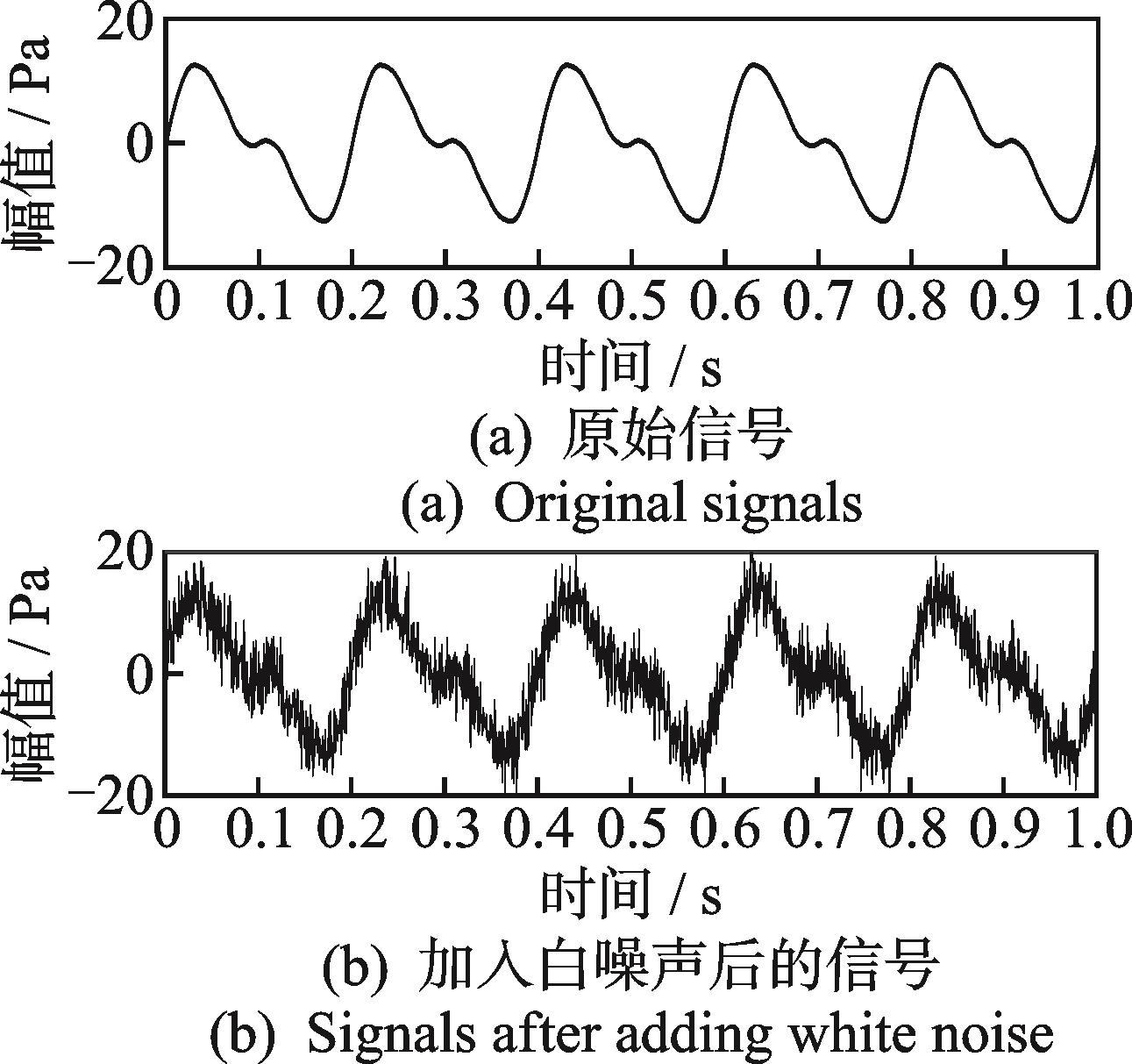

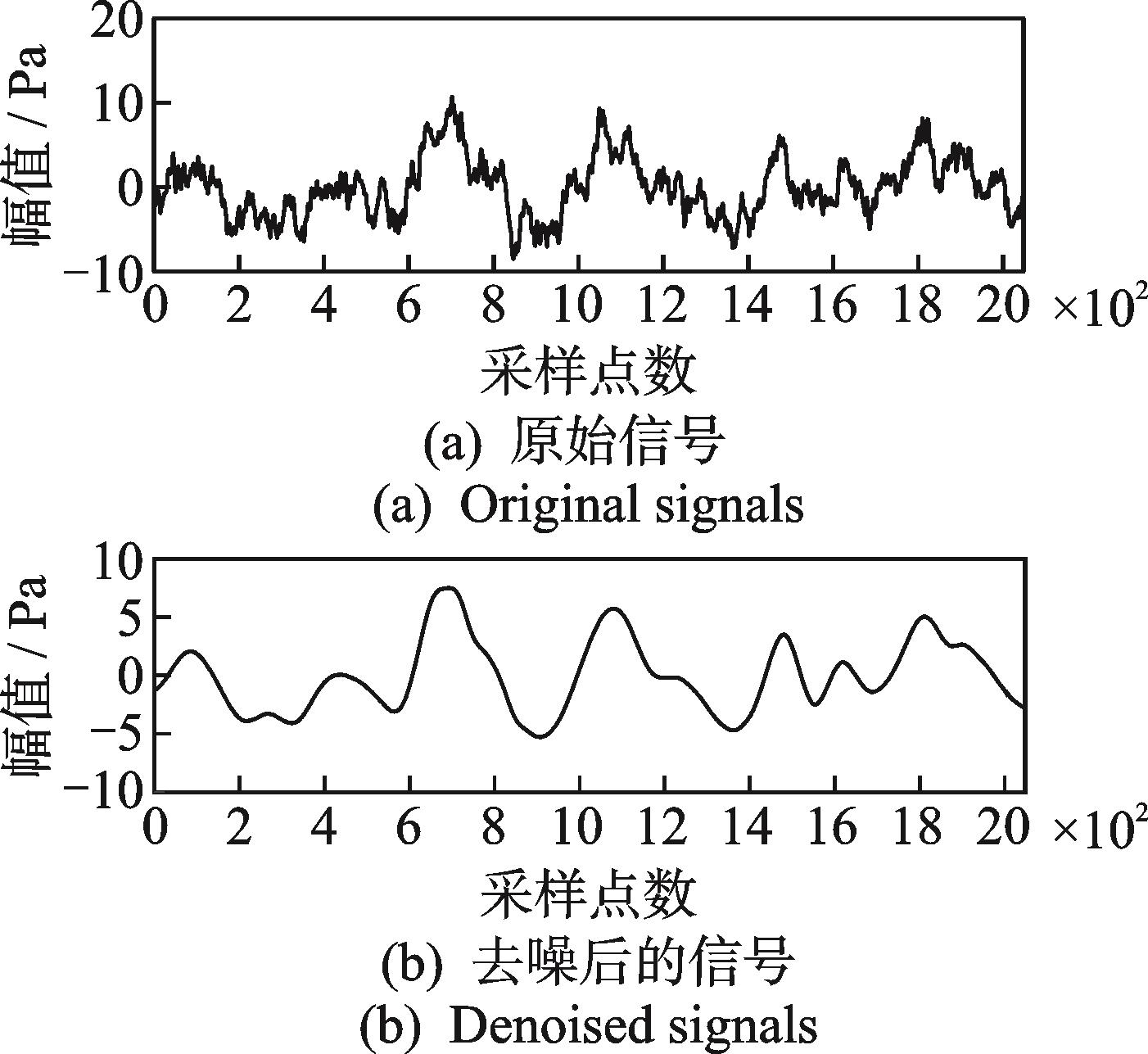

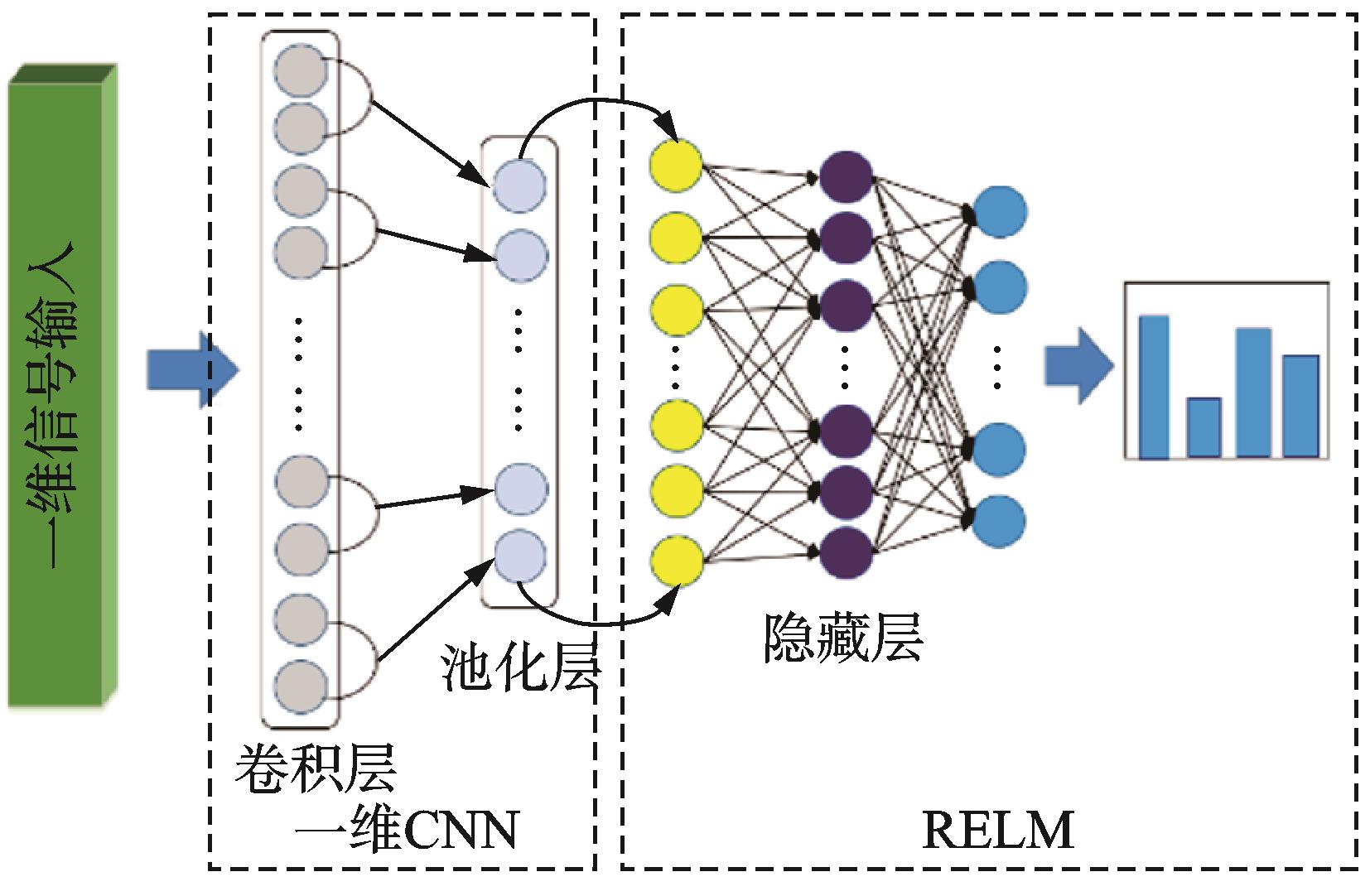

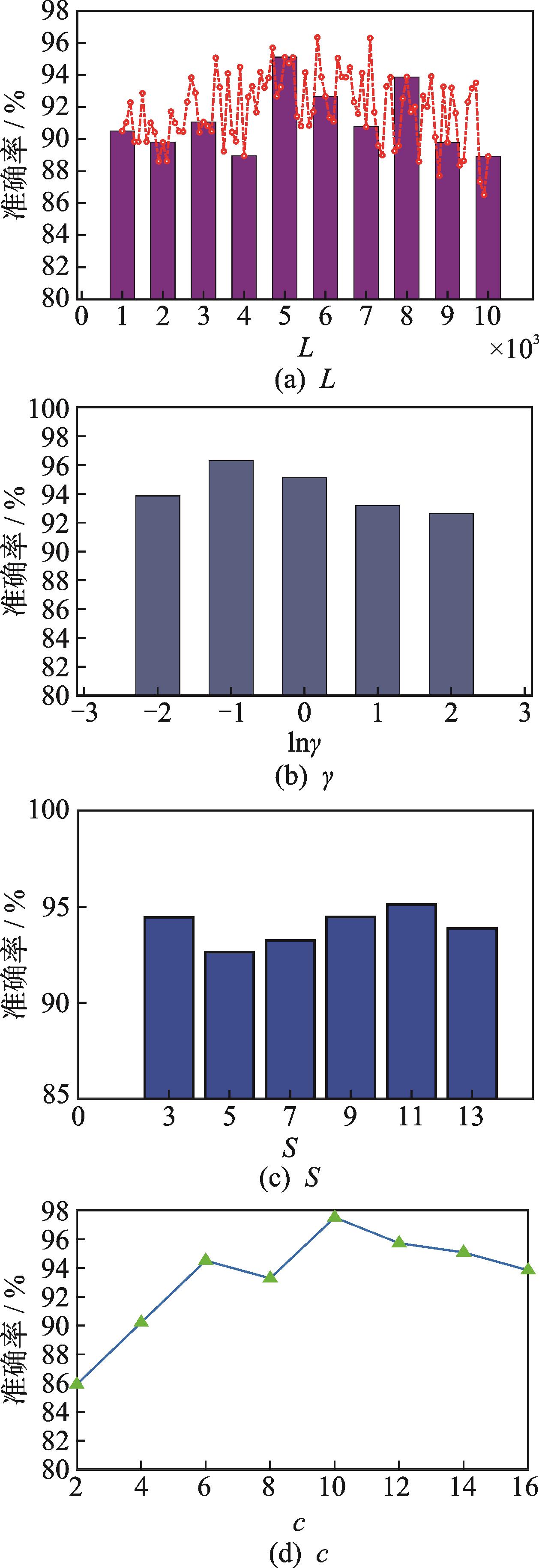

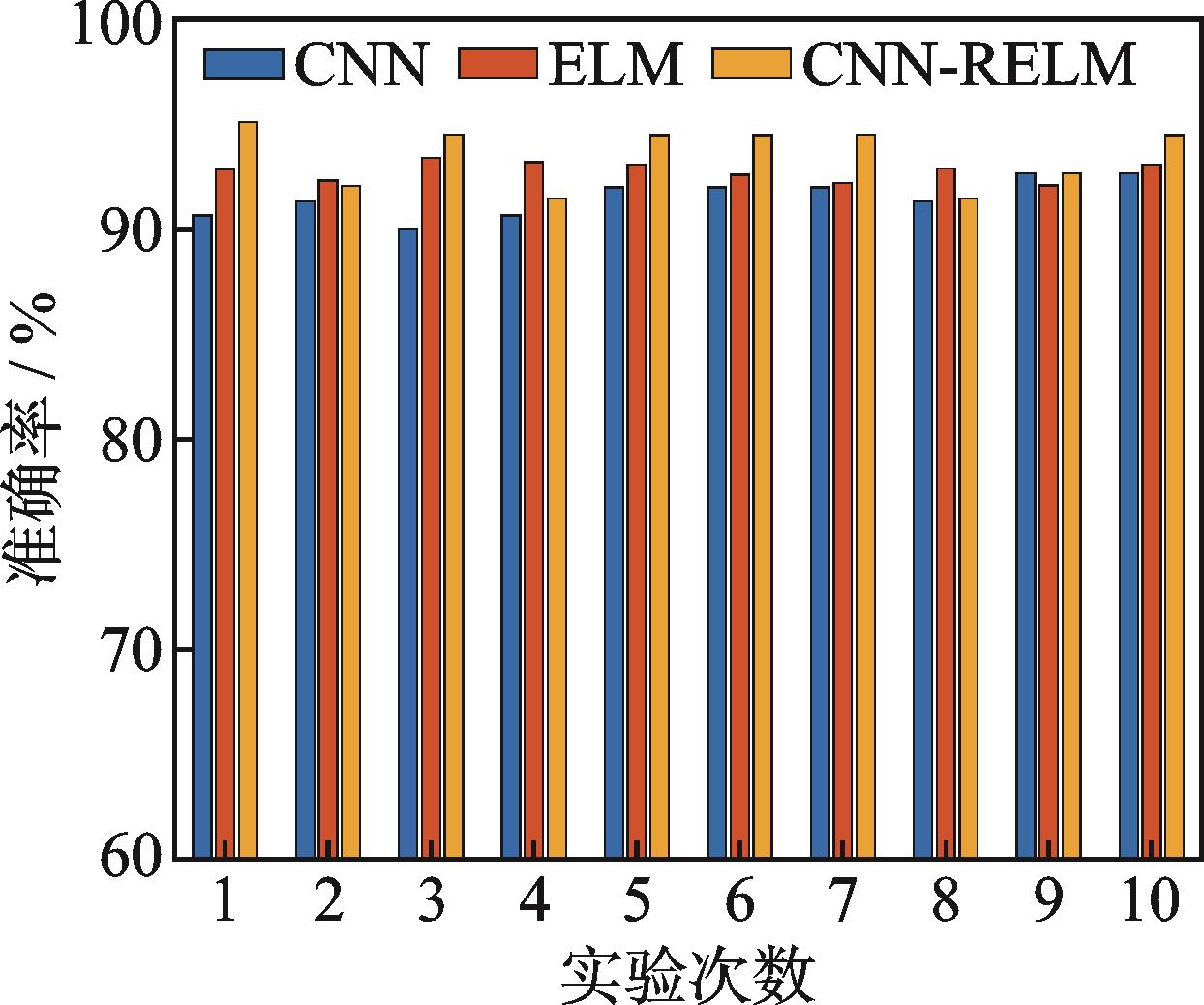

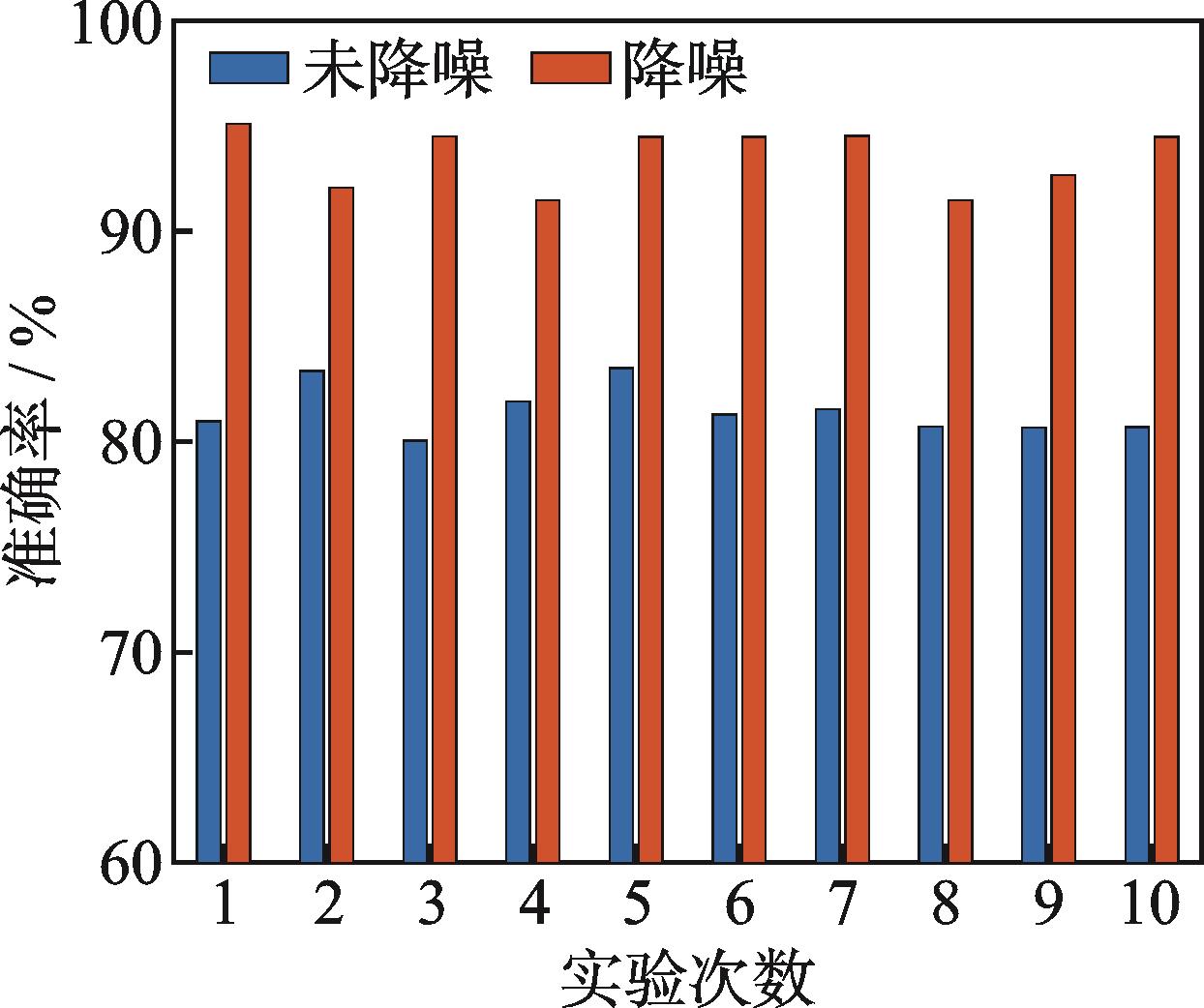

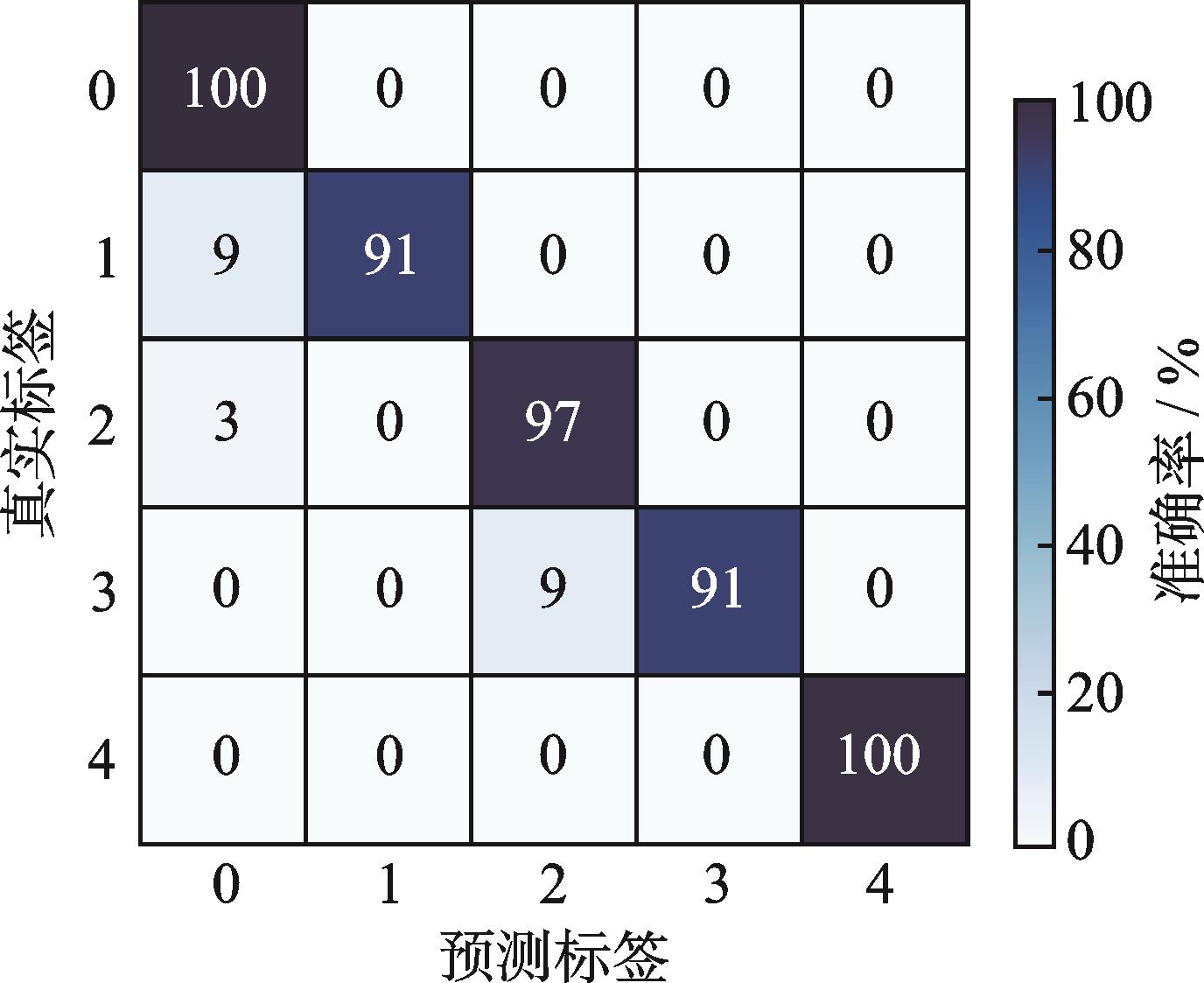

农业机械的稳定运行直接影响农业生产效率,但关于农机设备的状态检测和故障诊断研究尚未广泛普及与应用。针对该问题,以小麦收割机为例,开展强背景噪声下的农业机械故障诊断研究。首先,设计一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,简称CEEMDAN)和小波阈值(wavelet thresholding,简称WT)相结合的方法(记作CEEMDAN-WT),对采集的小麦收割机声信号进行去噪预处理;其次,提取小麦收割机的15种相关参数表征信号特征,作为诊断模型的输入,以提高诊断精度;最后,建立一种基于卷积神经网络(convolutional neural networks, 简称CNN)和正则化极限学习机(regularized extreme learning machine,简称RELM)的诊断模型(CNN-RELM),实现小麦收割机的声信号故障诊断。结果表明:相较于单一的CNN模型和极限学习机模型,CNN-RELM模型具有更好的诊断性能,CEEMDAN-WT与CNN-RELM相结合的方法可有效实现强背景噪声下小麦收割机的故障识别。

农业机械的稳定运行直接影响农业生产效率,但关于农机设备的状态检测和故障诊断研究尚未广泛普及与应用。针对该问题,以小麦收割机为例,开展强背景噪声下的农业机械故障诊断研究。首先,设计一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,简称CEEMDAN)和小波阈值(wavelet thresholding,简称WT)相结合的方法(记作CEEMDAN-WT),对采集的小麦收割机声信号进行去噪预处理;其次,提取小麦收割机的15种相关参数表征信号特征,作为诊断模型的输入,以提高诊断精度;最后,建立一种基于卷积神经网络(convolutional neural networks, 简称CNN)和正则化极限学习机(regularized extreme learning machine,简称RELM)的诊断模型(CNN-RELM),实现小麦收割机的声信号故障诊断。结果表明:相较于单一的CNN模型和极限学习机模型,CNN-RELM模型具有更好的诊断性能,CEEMDAN-WT与CNN-RELM相结合的方法可有效实现强背景噪声下小麦收割机的故障识别。

2025,45(6):1202-1207, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.018

摘要:

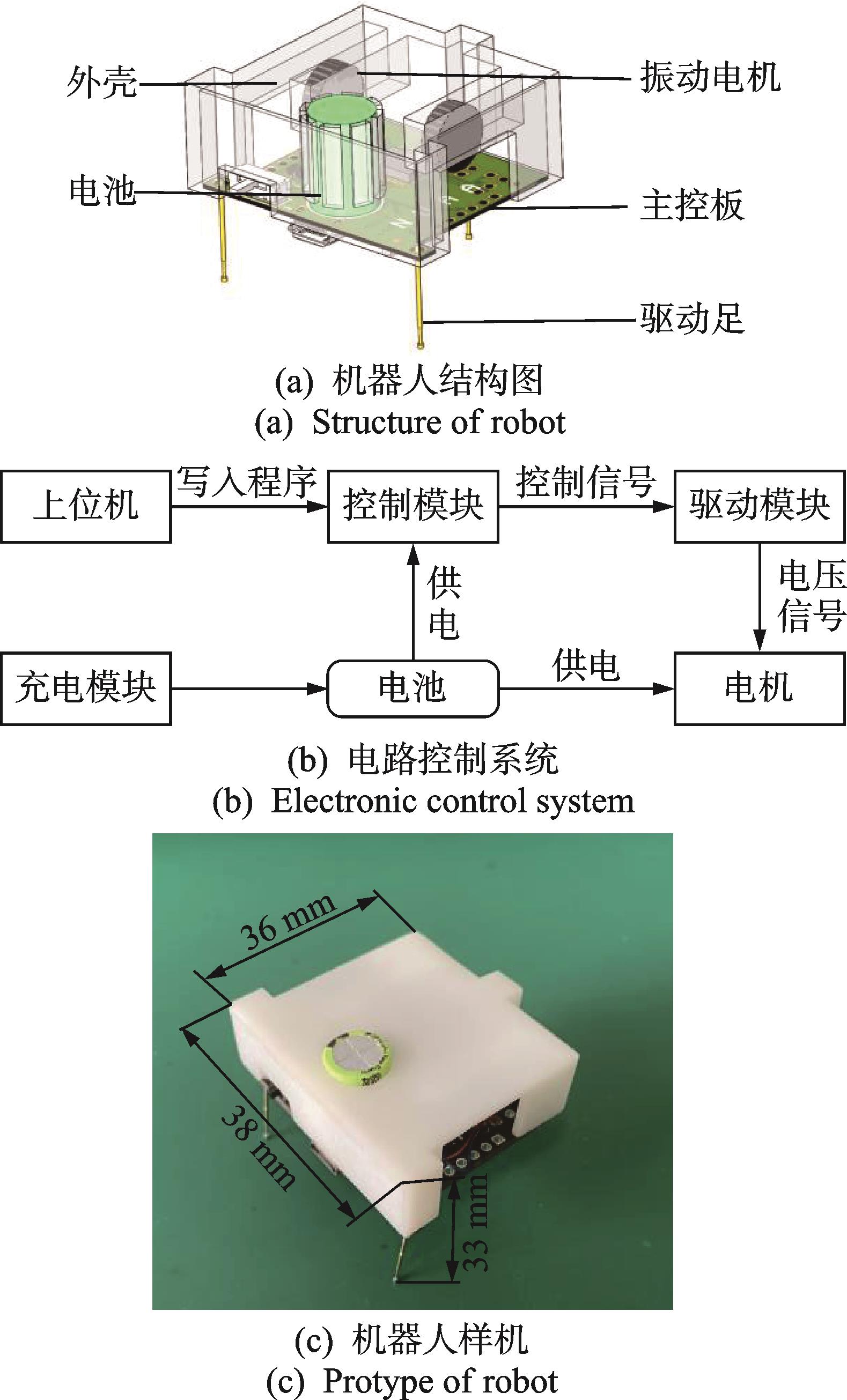

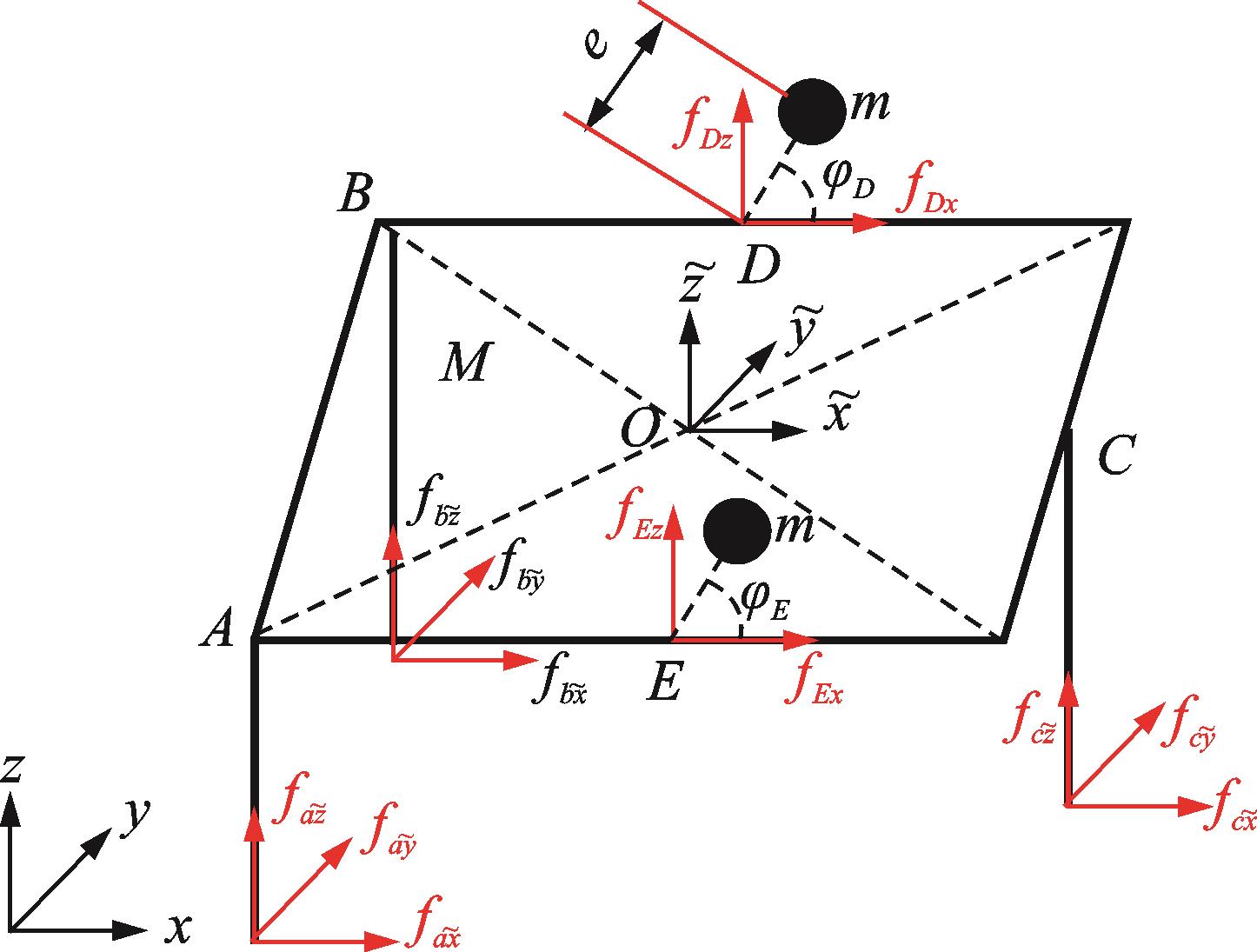

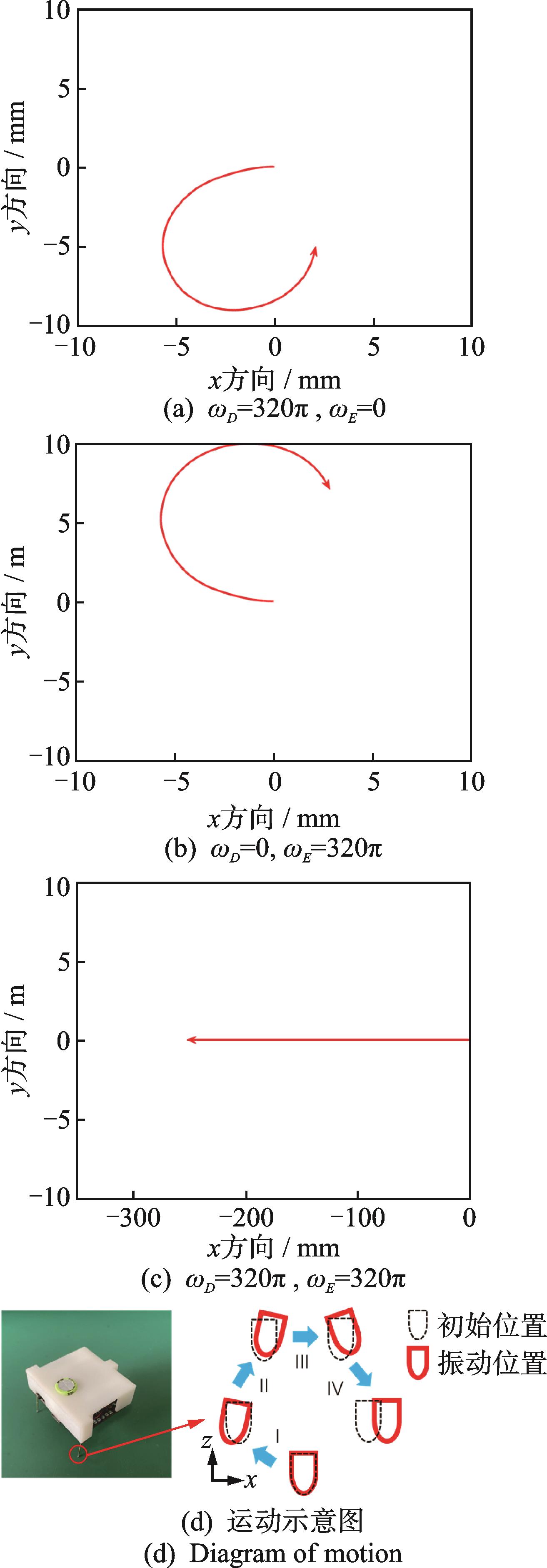

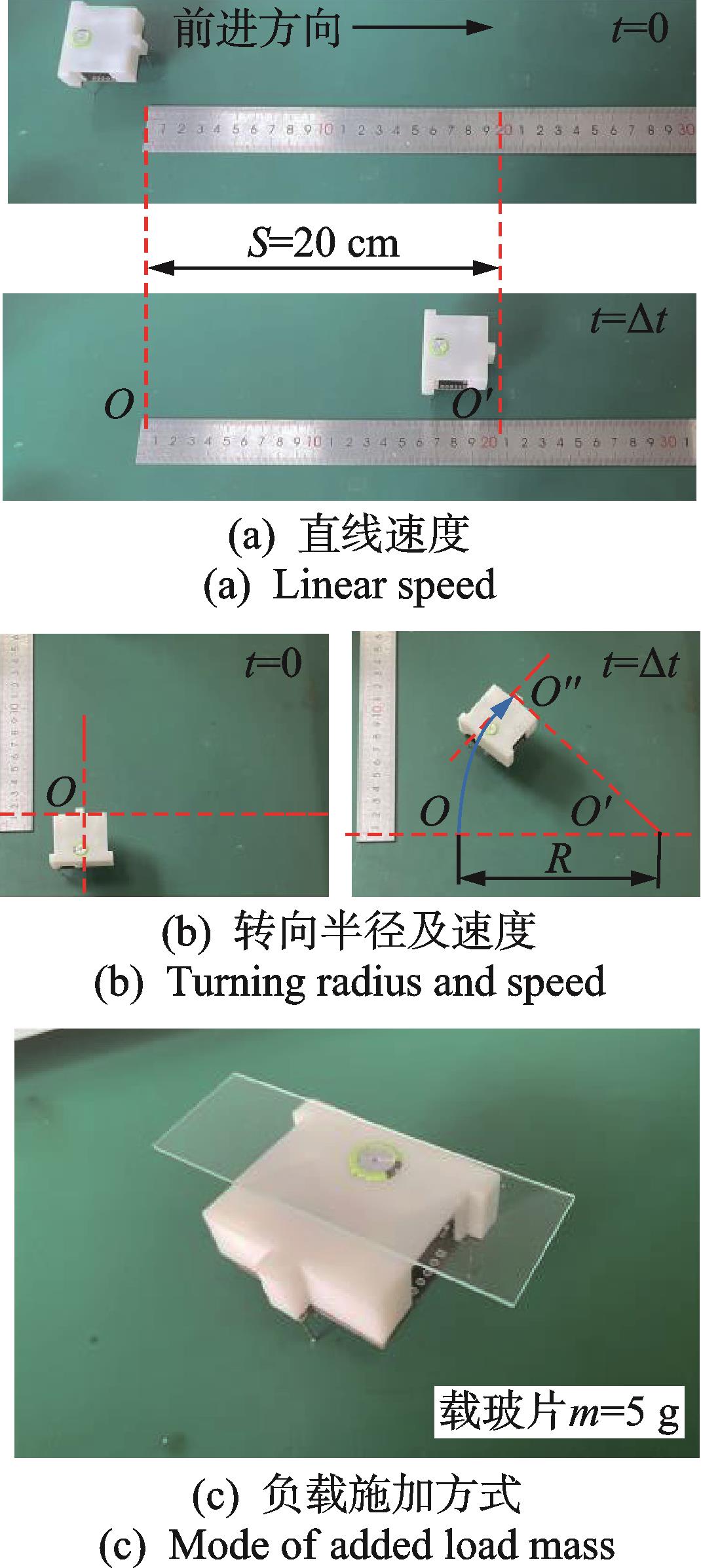

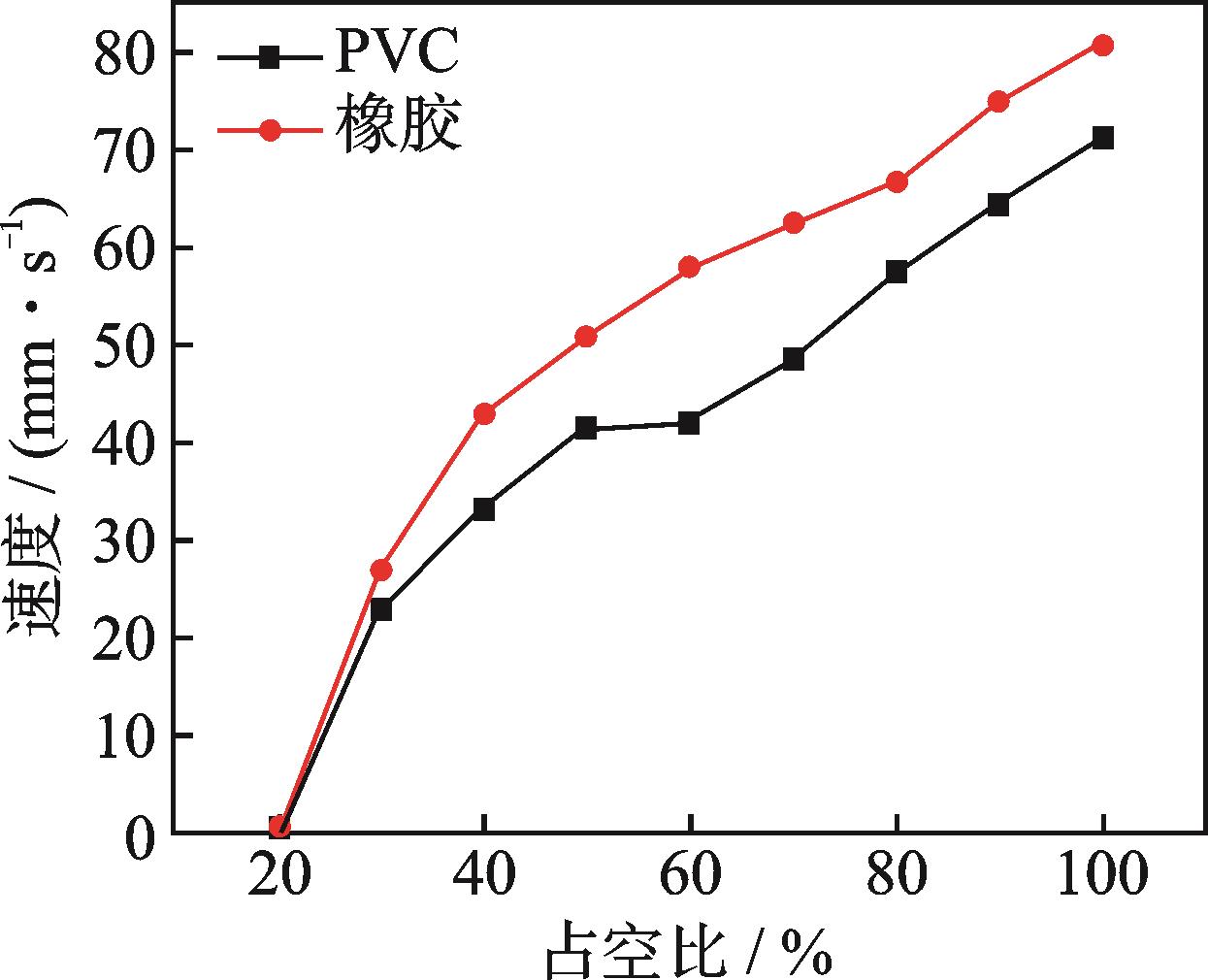

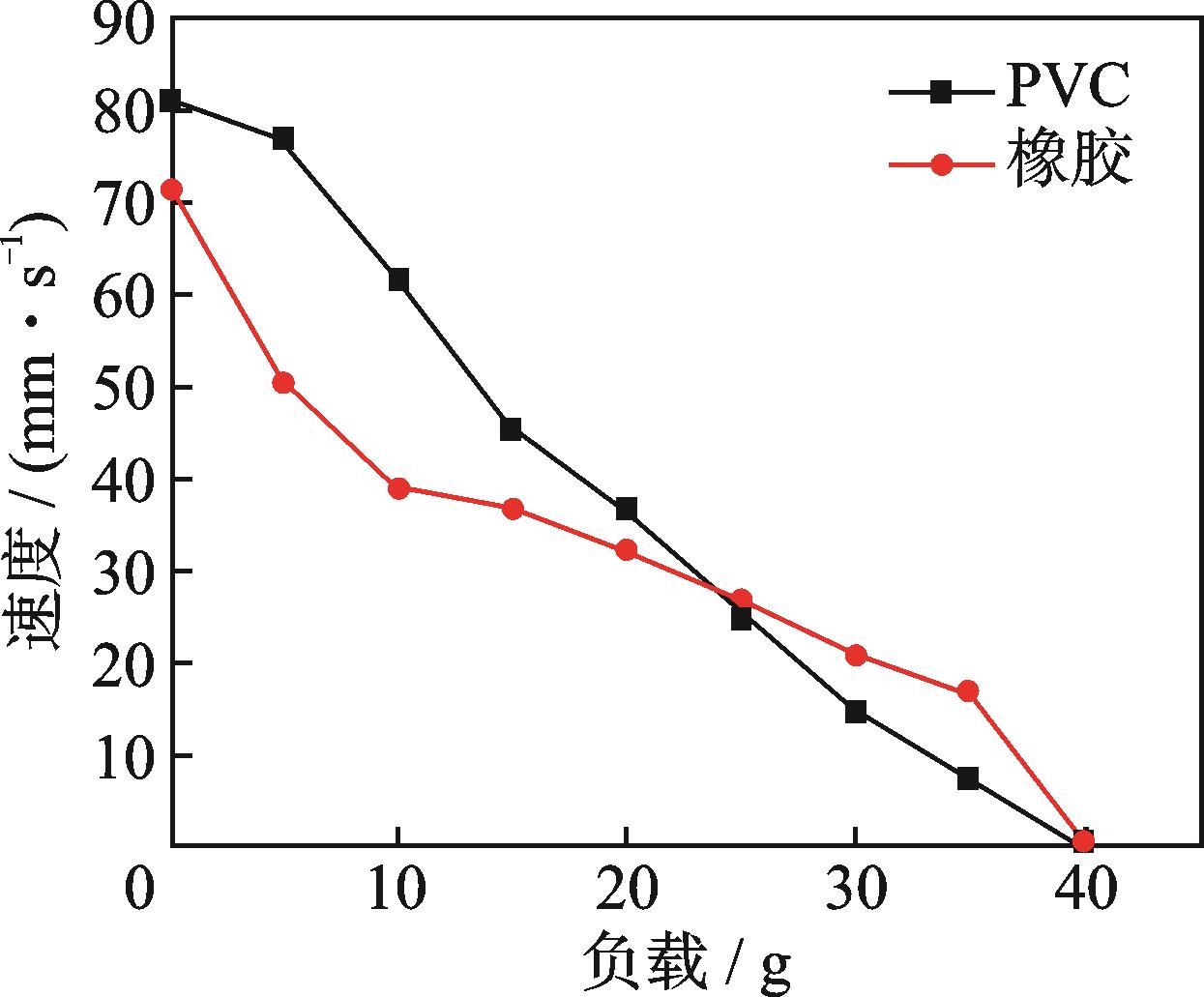

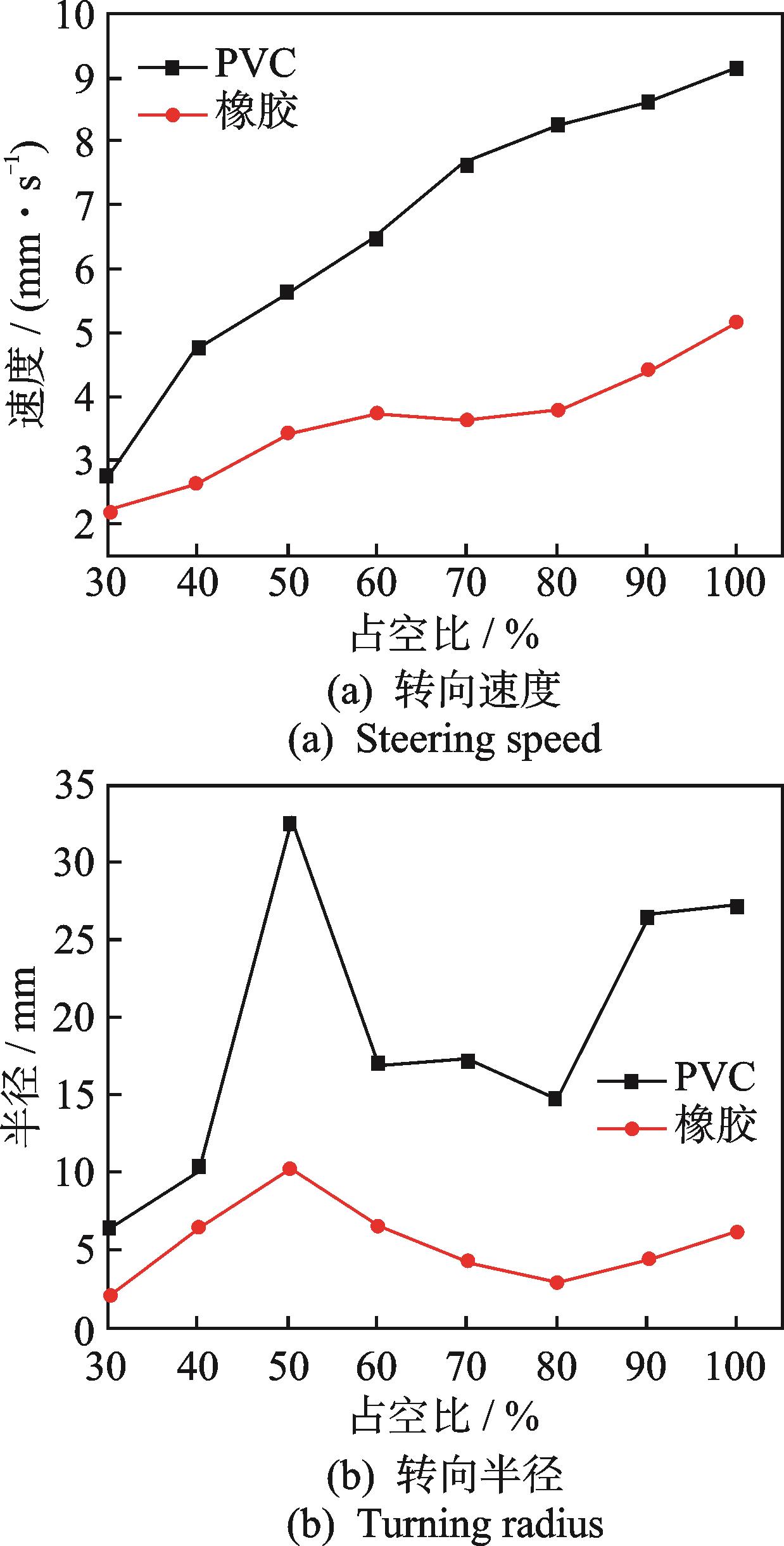

针对狭小空间探索机器人结构复杂或需绳驱动的问题,设计一种无传动系统的三足小型爬行机器人。首先,利用振动电机旋转时离心力的周期性变化,驱动机器人产生前向或者旋转运动;其次,建立小型爬行机器人运动理论模型,通过数值计算绘制其运动轨迹;然后,研制出尺寸为38 mm×36 mm×33 mm、质量为17.70 g的原理样机;最后,研发机器人的电路驱动控制系统,实现内置电源和独立控制。结果表明:通过调节电压占空比,小型爬行机器人在橡胶和聚乙烯表面可实现对直线速度、转向半径、速度以及负载的控制;在驱动电压为3.3 V时,小型爬行机器人在橡胶表面可达到81 mm/s的最大直线速度和35.00 g的最大负载。该机器人具有轻质小型、结构简单、运动可控以及自带电源的优点。

针对狭小空间探索机器人结构复杂或需绳驱动的问题,设计一种无传动系统的三足小型爬行机器人。首先,利用振动电机旋转时离心力的周期性变化,驱动机器人产生前向或者旋转运动;其次,建立小型爬行机器人运动理论模型,通过数值计算绘制其运动轨迹;然后,研制出尺寸为38 mm×36 mm×33 mm、质量为17.70 g的原理样机;最后,研发机器人的电路驱动控制系统,实现内置电源和独立控制。结果表明:通过调节电压占空比,小型爬行机器人在橡胶和聚乙烯表面可实现对直线速度、转向半径、速度以及负载的控制;在驱动电压为3.3 V时,小型爬行机器人在橡胶表面可达到81 mm/s的最大直线速度和35.00 g的最大负载。该机器人具有轻质小型、结构简单、运动可控以及自带电源的优点。

2025,45(6):1208-1214, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.019

摘要:

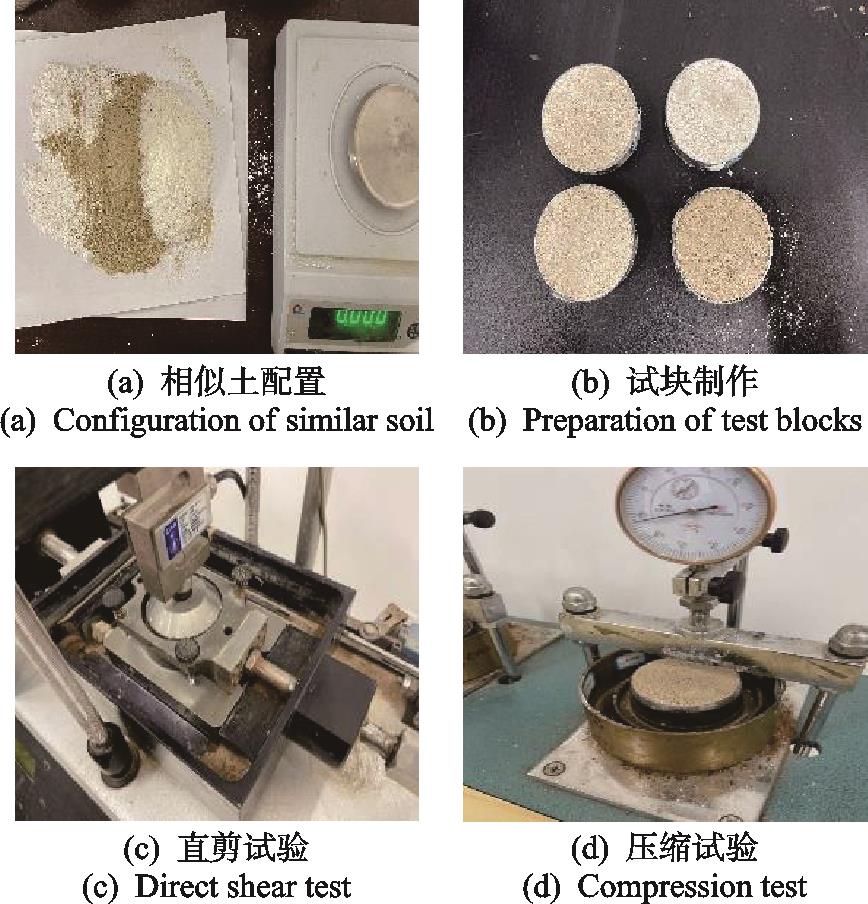

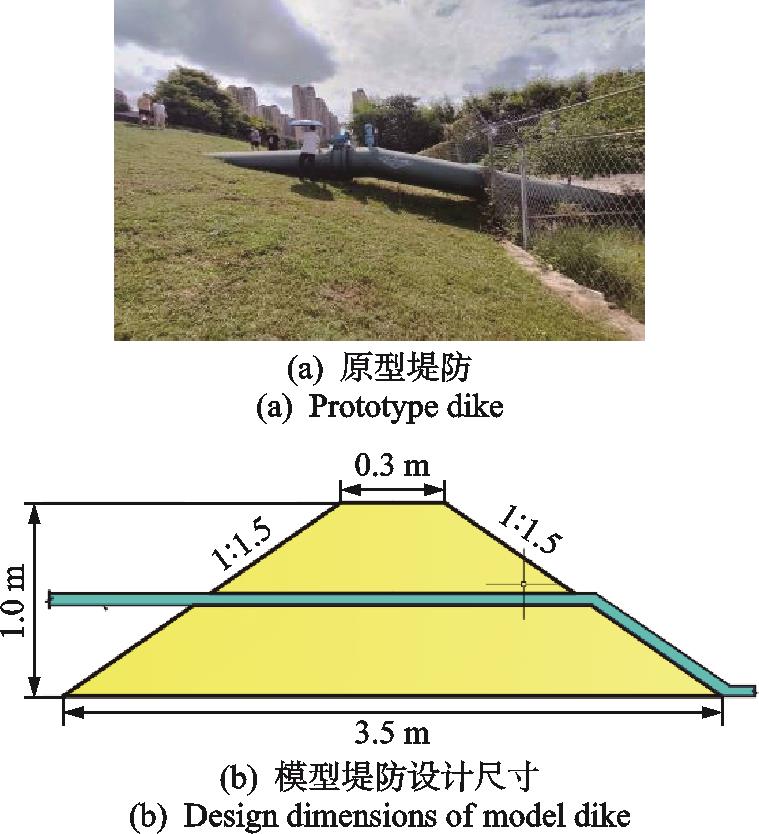

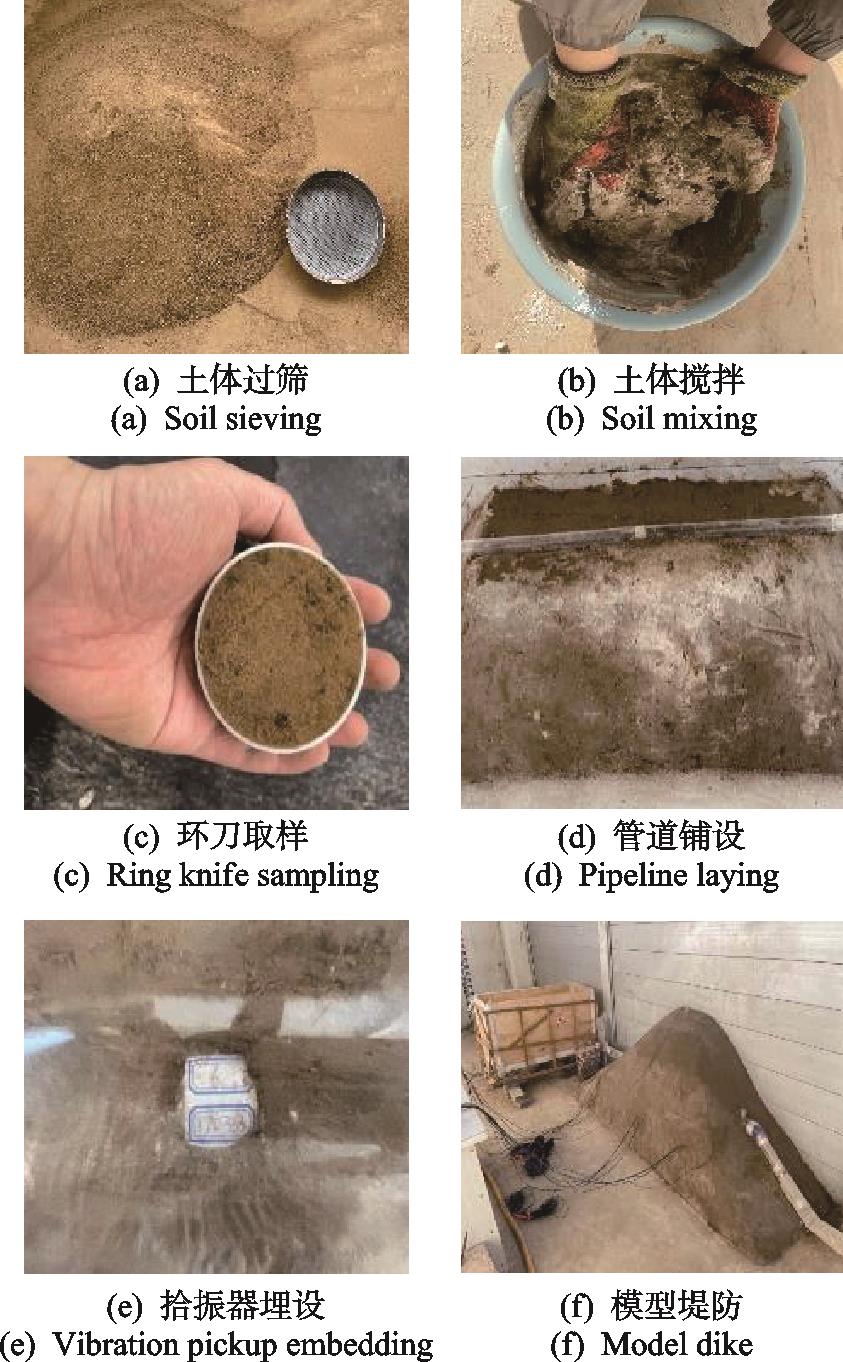

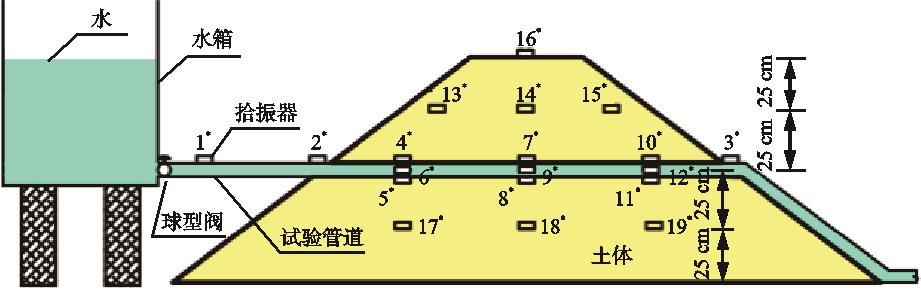

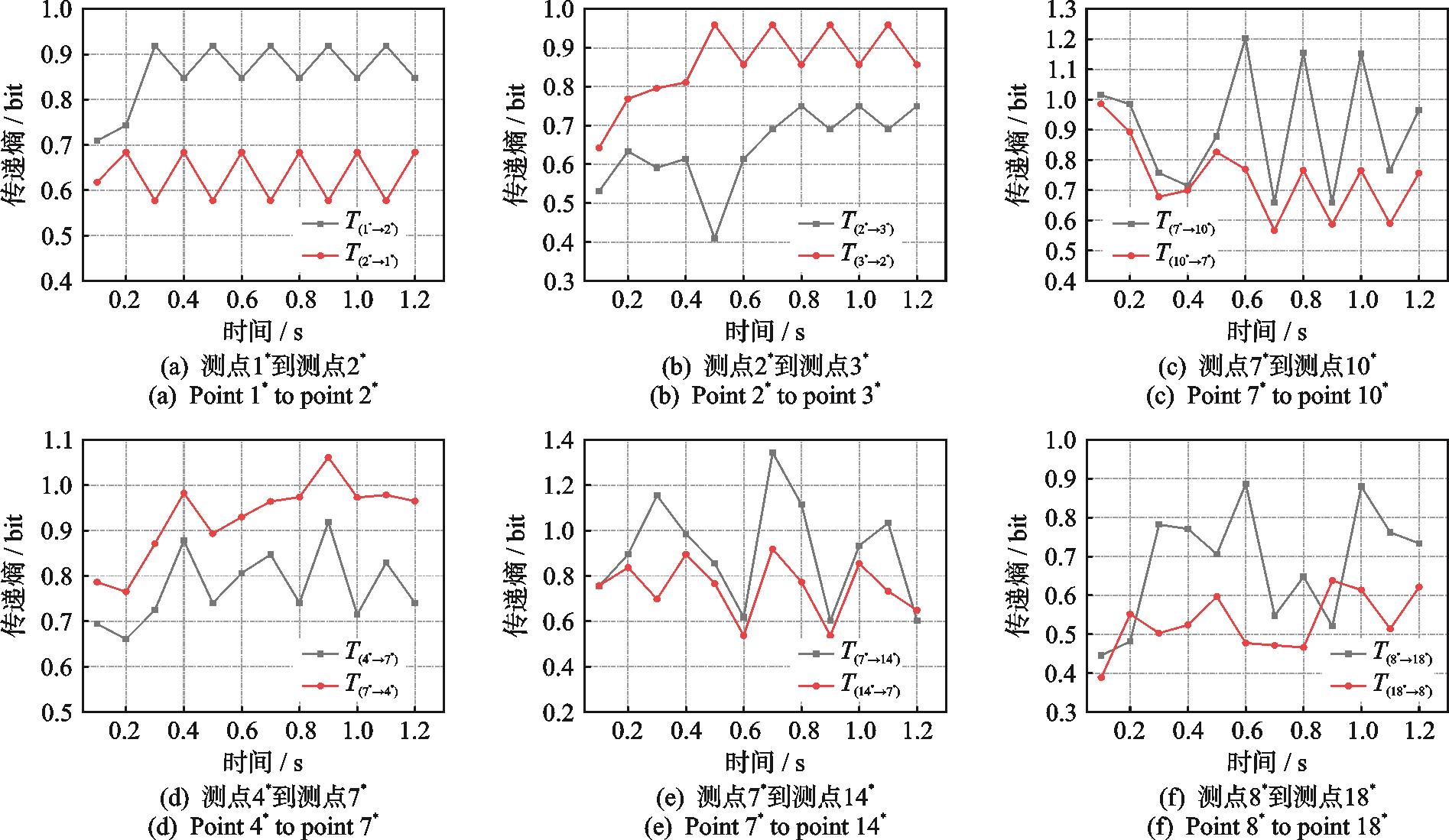

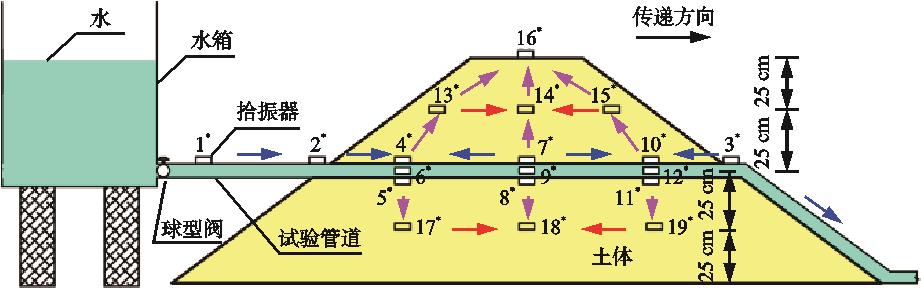

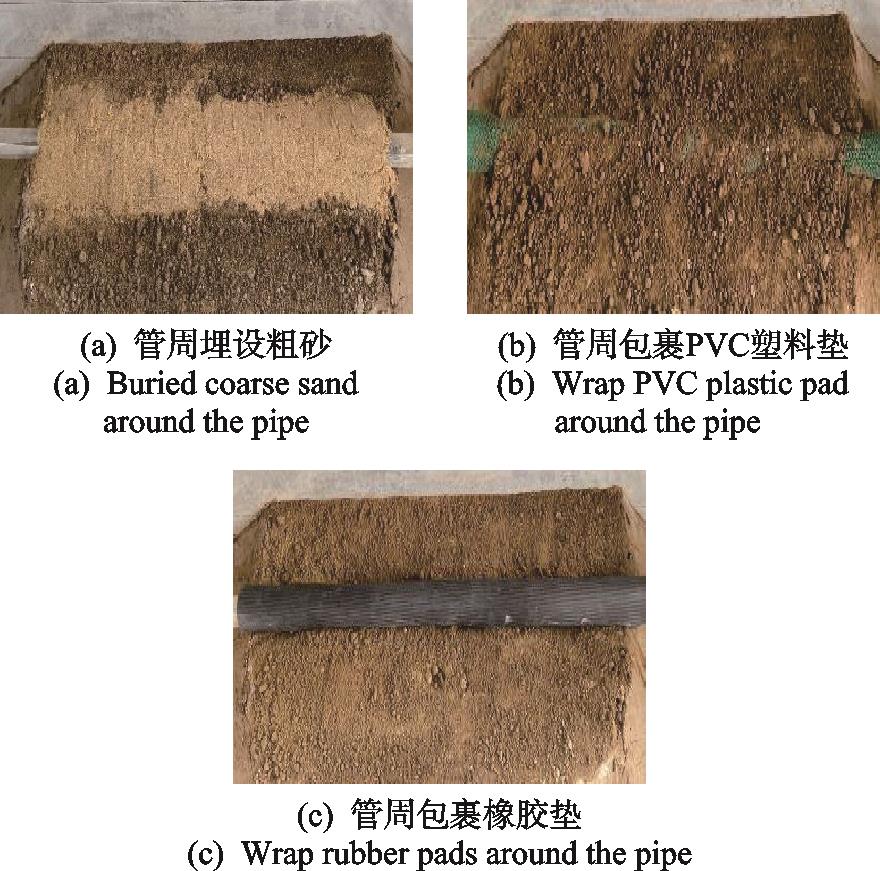

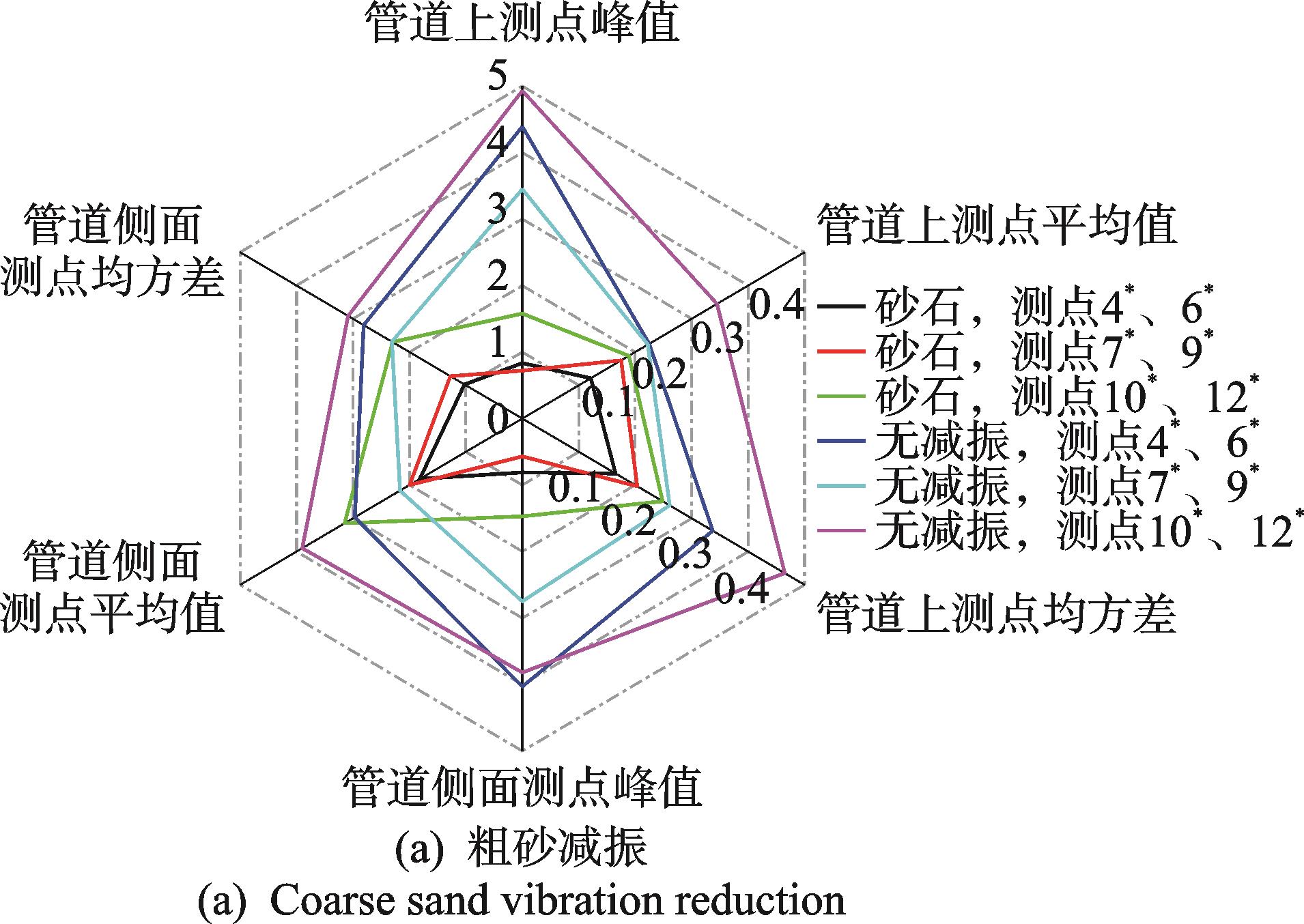

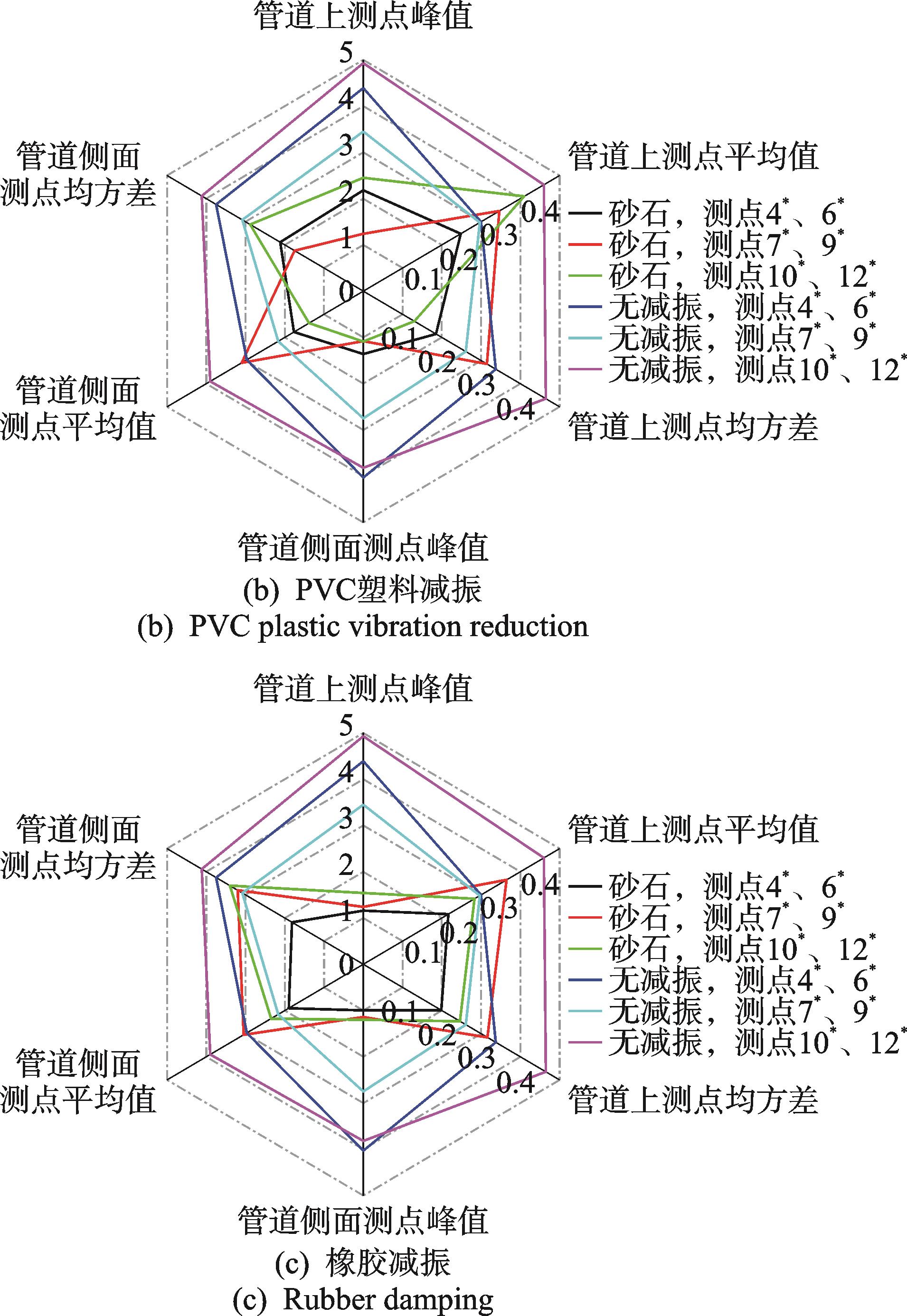

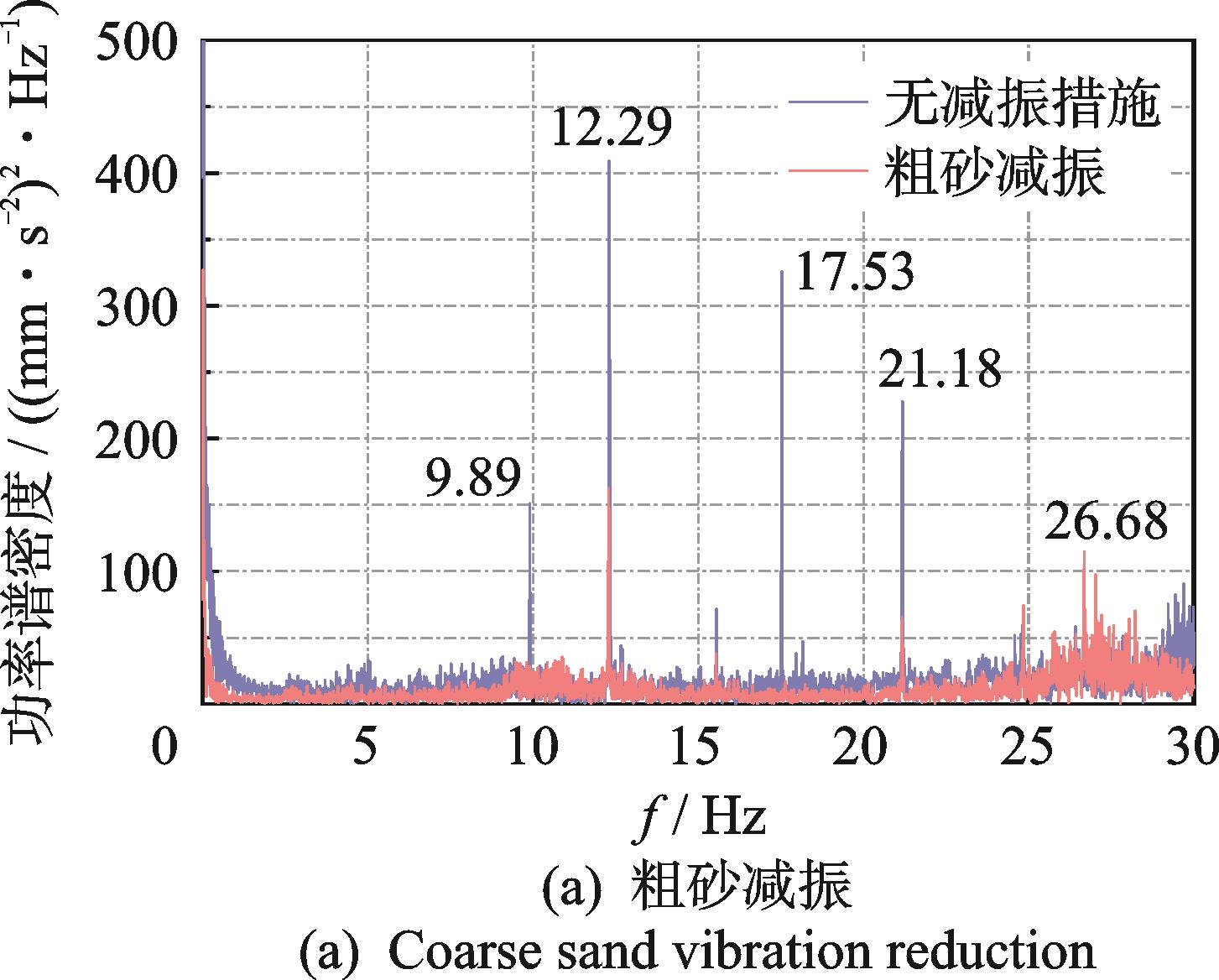

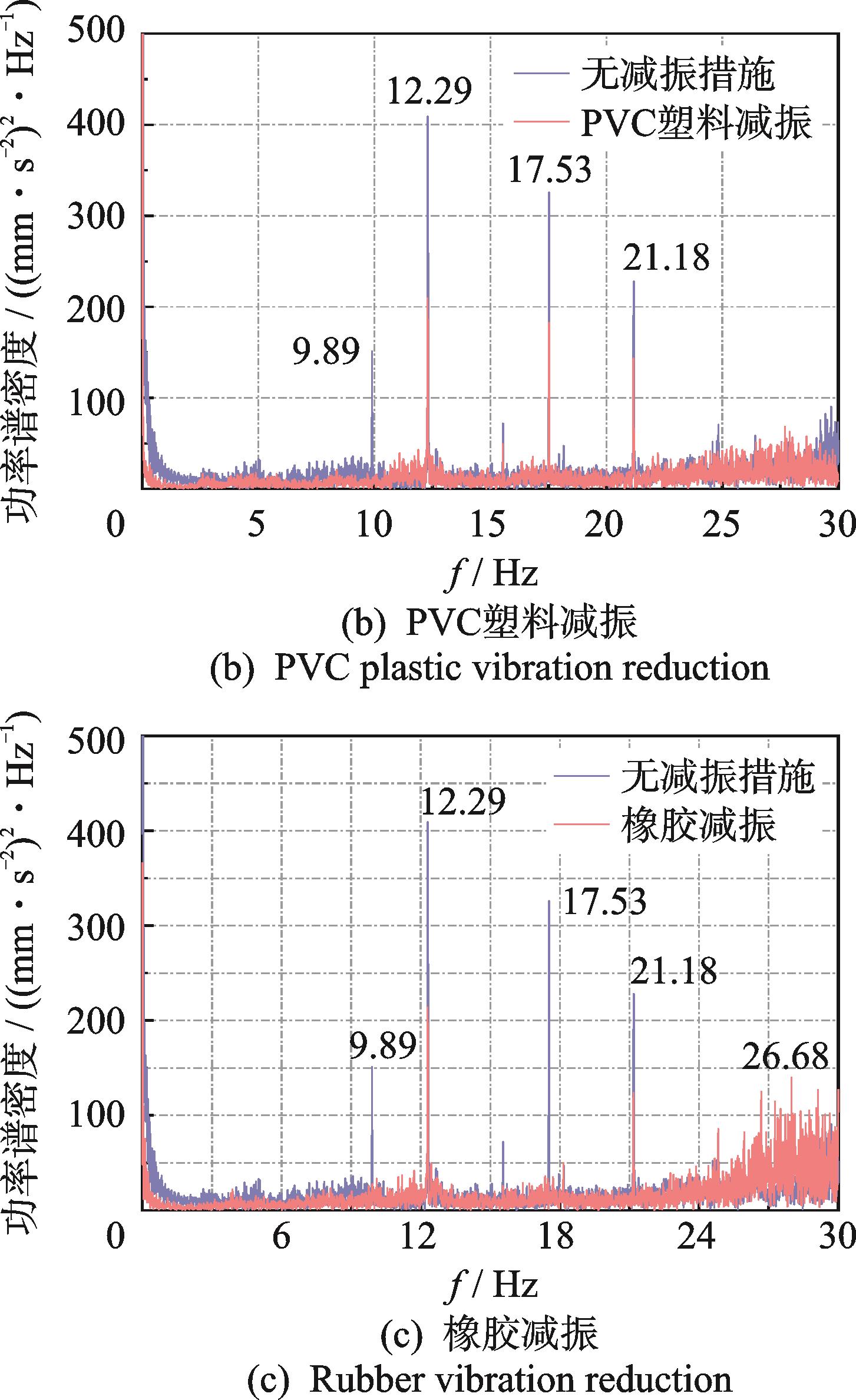

为解决穿堤管道工程在长期运行中由振动导致的管道破坏、堤防渗漏等现象,开展振动在管道及土体内的传递路径分析并进行减振试验。首先,以广东省某穿堤管道工程为原型,采用量纲分析法确定模型试验相似比,得到穿堤管道各个结构设计尺寸、管道与土体的材质,并铺设模型堤防;其次,通过传递熵与信息传递率理论,研究振动沿穿堤管道及堤防土体的传递路径;最后,分别采用粗砂、聚氯乙烯(polyvinyl chloride,简称PVC)塑料和橡胶材料分析各材料对穿堤管道结构的减振效果。结果表明:振动在管道中心及堤防出口产生逆水流方向振动;在堤防水平方向,振动由两侧向中间传递;在堤防垂直方向,振动由管身向堤防上下传递;管道振动主频为9.89、12.29、17.53和21.18 Hz,3种减振材料对振动峰值、均方差、主频能量均有削弱作用;主频为9.89 Hz与17.53 Hz的振动经粗砂与橡胶材料减振后均未出现,说明粗砂与橡胶能够有效改变振动主频,避免与管道发生共振。

为解决穿堤管道工程在长期运行中由振动导致的管道破坏、堤防渗漏等现象,开展振动在管道及土体内的传递路径分析并进行减振试验。首先,以广东省某穿堤管道工程为原型,采用量纲分析法确定模型试验相似比,得到穿堤管道各个结构设计尺寸、管道与土体的材质,并铺设模型堤防;其次,通过传递熵与信息传递率理论,研究振动沿穿堤管道及堤防土体的传递路径;最后,分别采用粗砂、聚氯乙烯(polyvinyl chloride,简称PVC)塑料和橡胶材料分析各材料对穿堤管道结构的减振效果。结果表明:振动在管道中心及堤防出口产生逆水流方向振动;在堤防水平方向,振动由两侧向中间传递;在堤防垂直方向,振动由管身向堤防上下传递;管道振动主频为9.89、12.29、17.53和21.18 Hz,3种减振材料对振动峰值、均方差、主频能量均有削弱作用;主频为9.89 Hz与17.53 Hz的振动经粗砂与橡胶材料减振后均未出现,说明粗砂与橡胶能够有效改变振动主频,避免与管道发生共振。

2025,45(6):1215-1222, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.020

摘要:

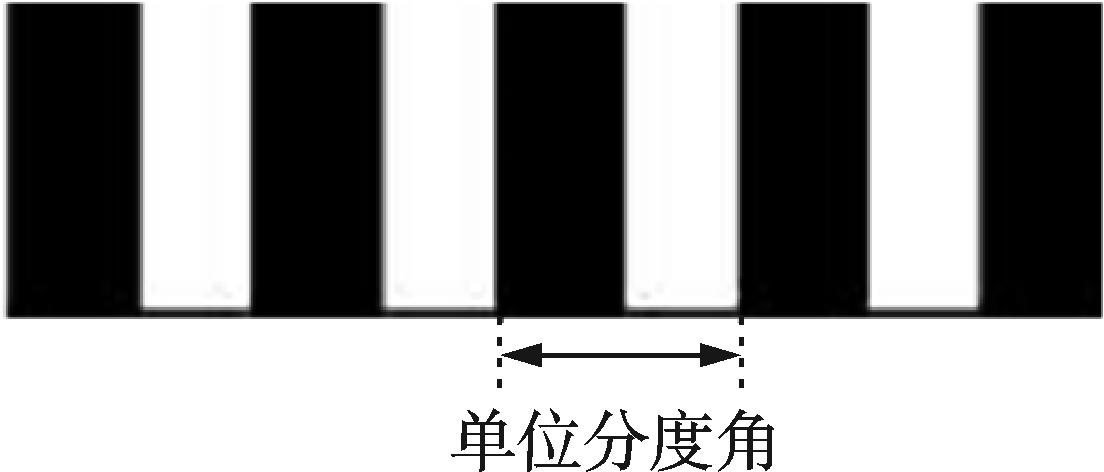

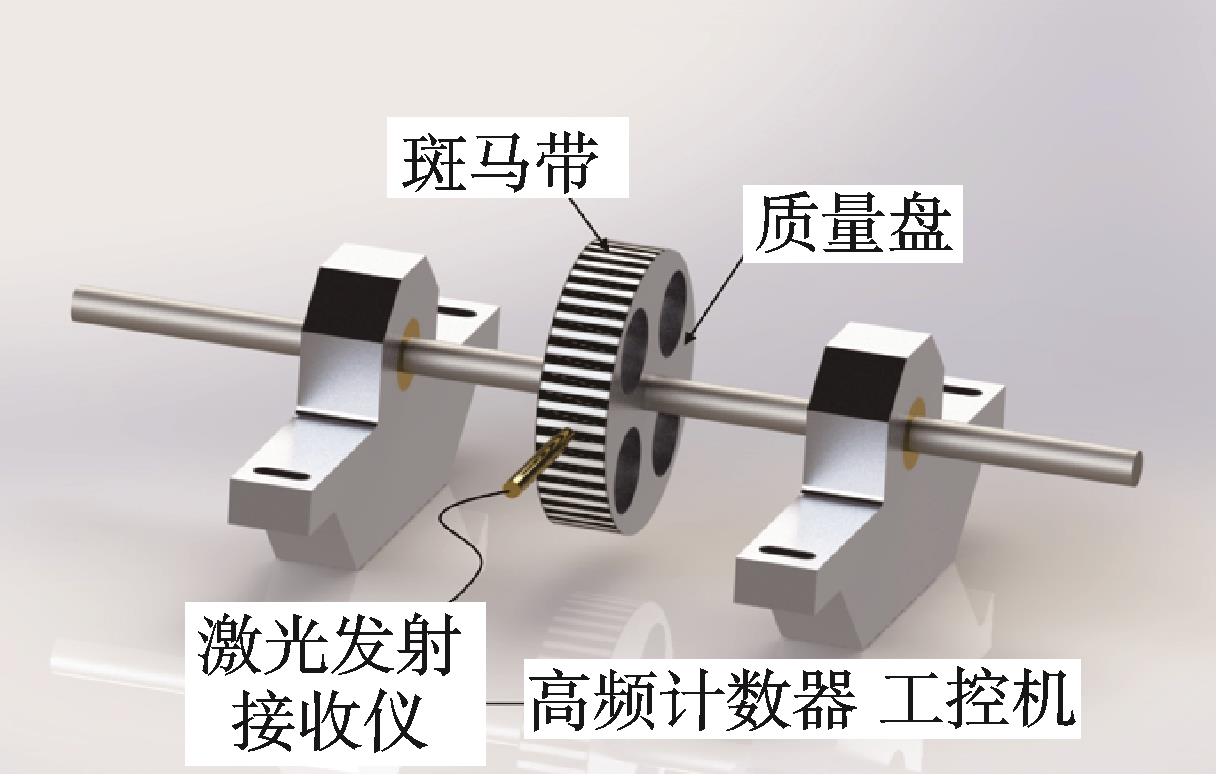

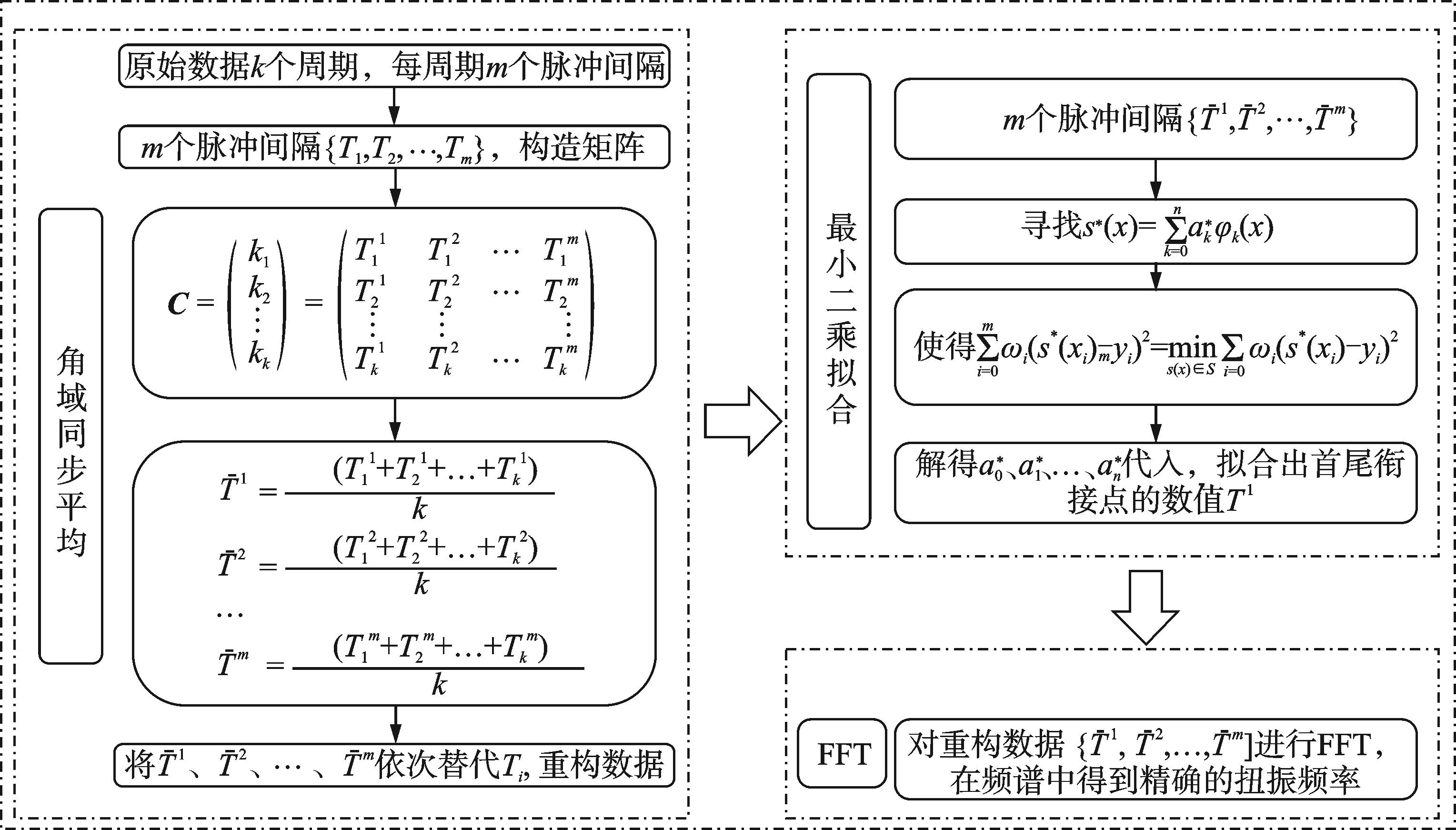

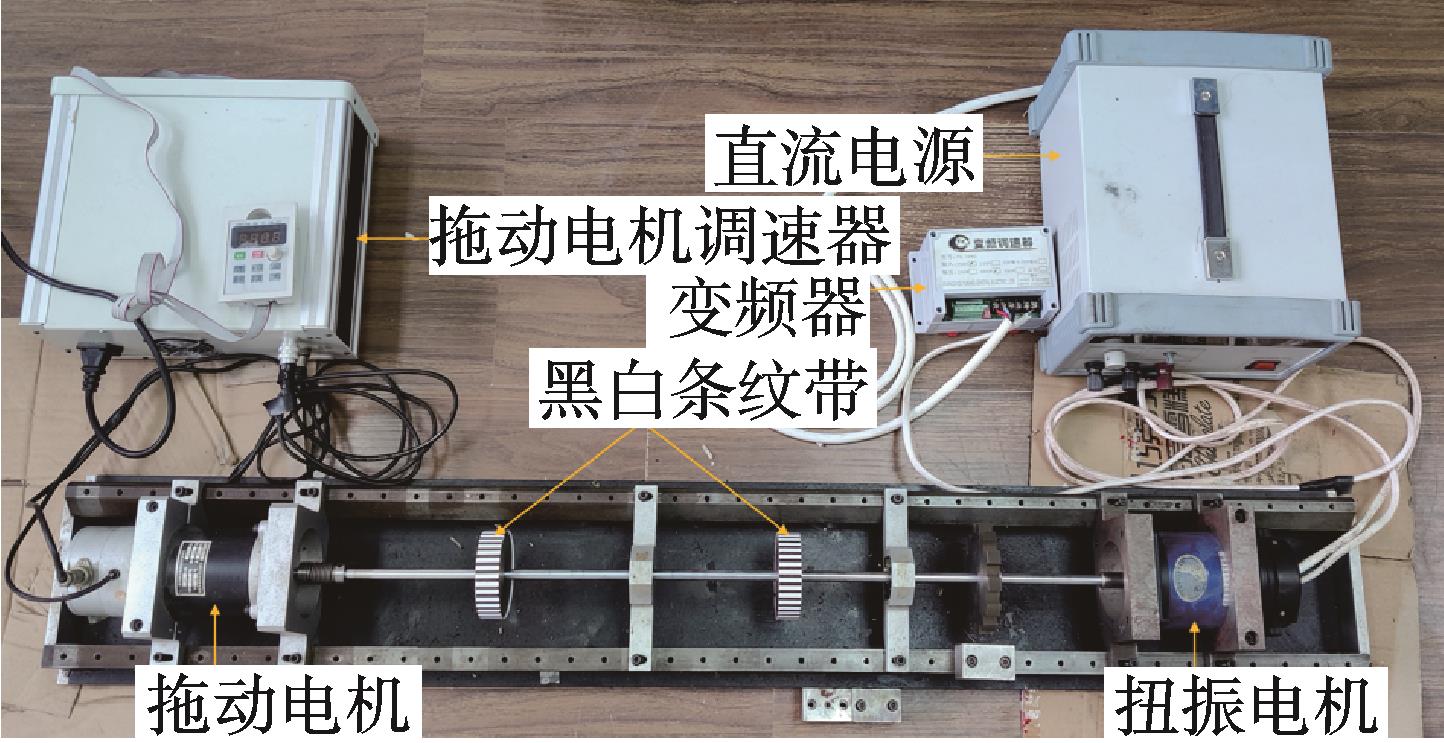

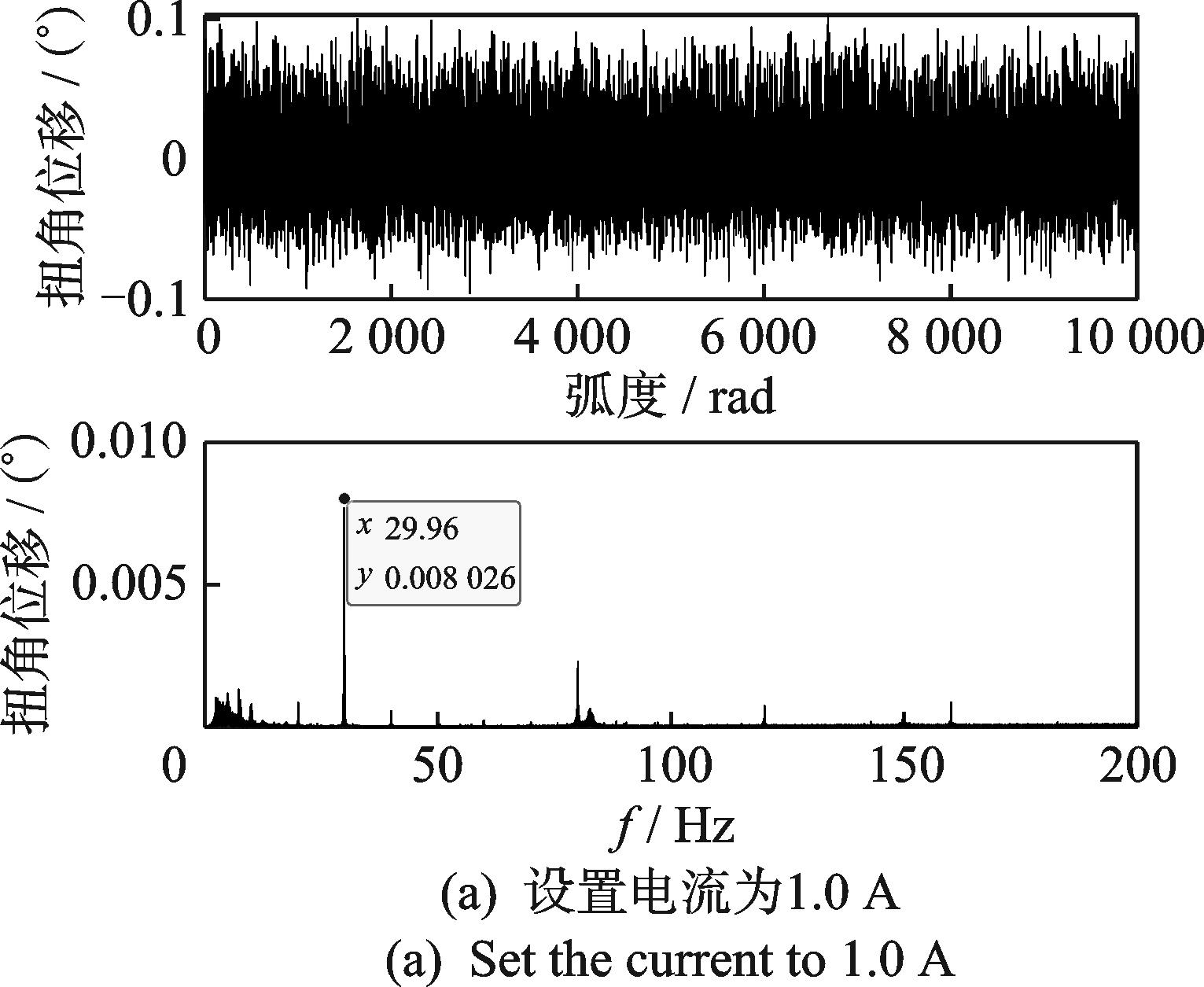

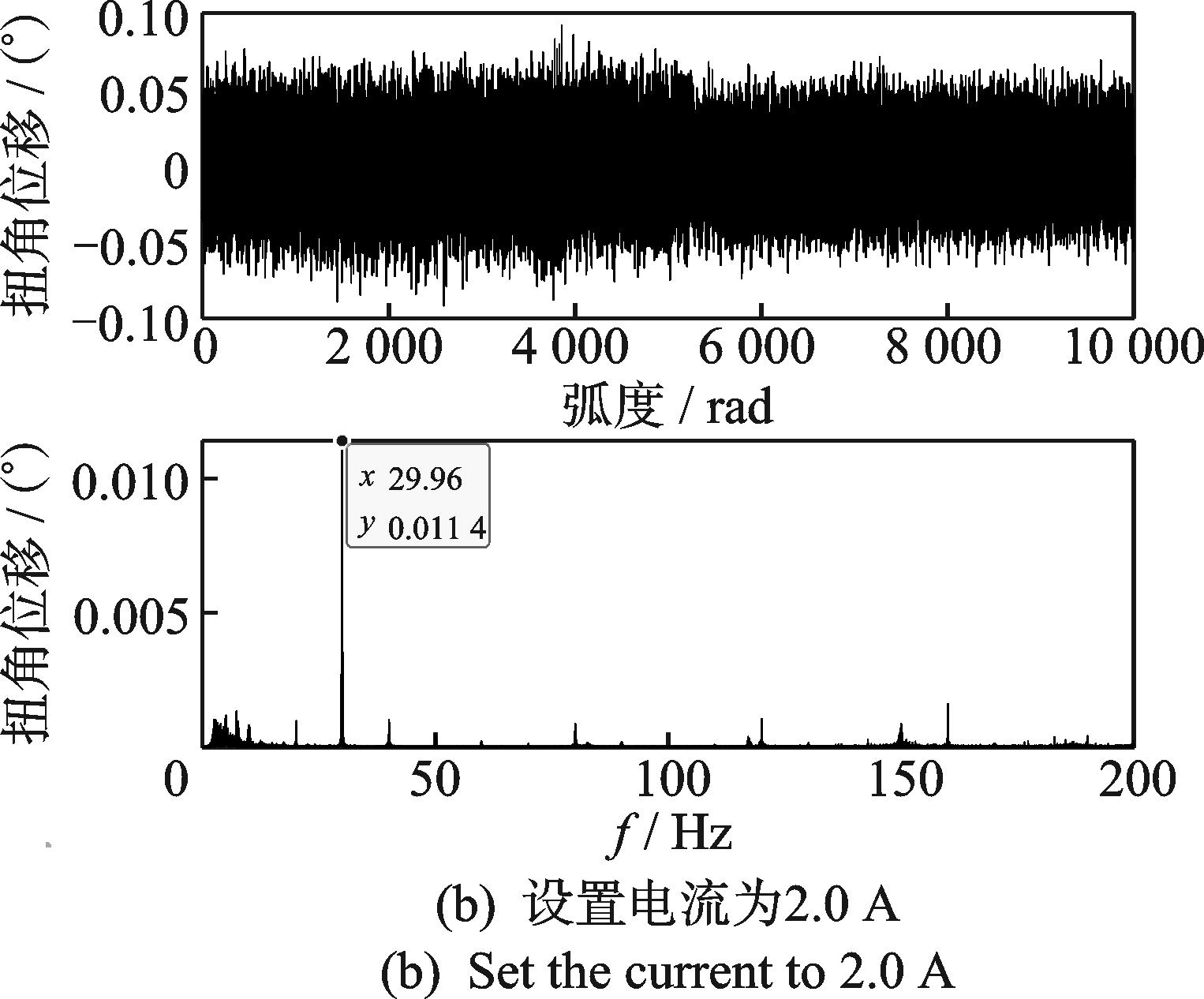

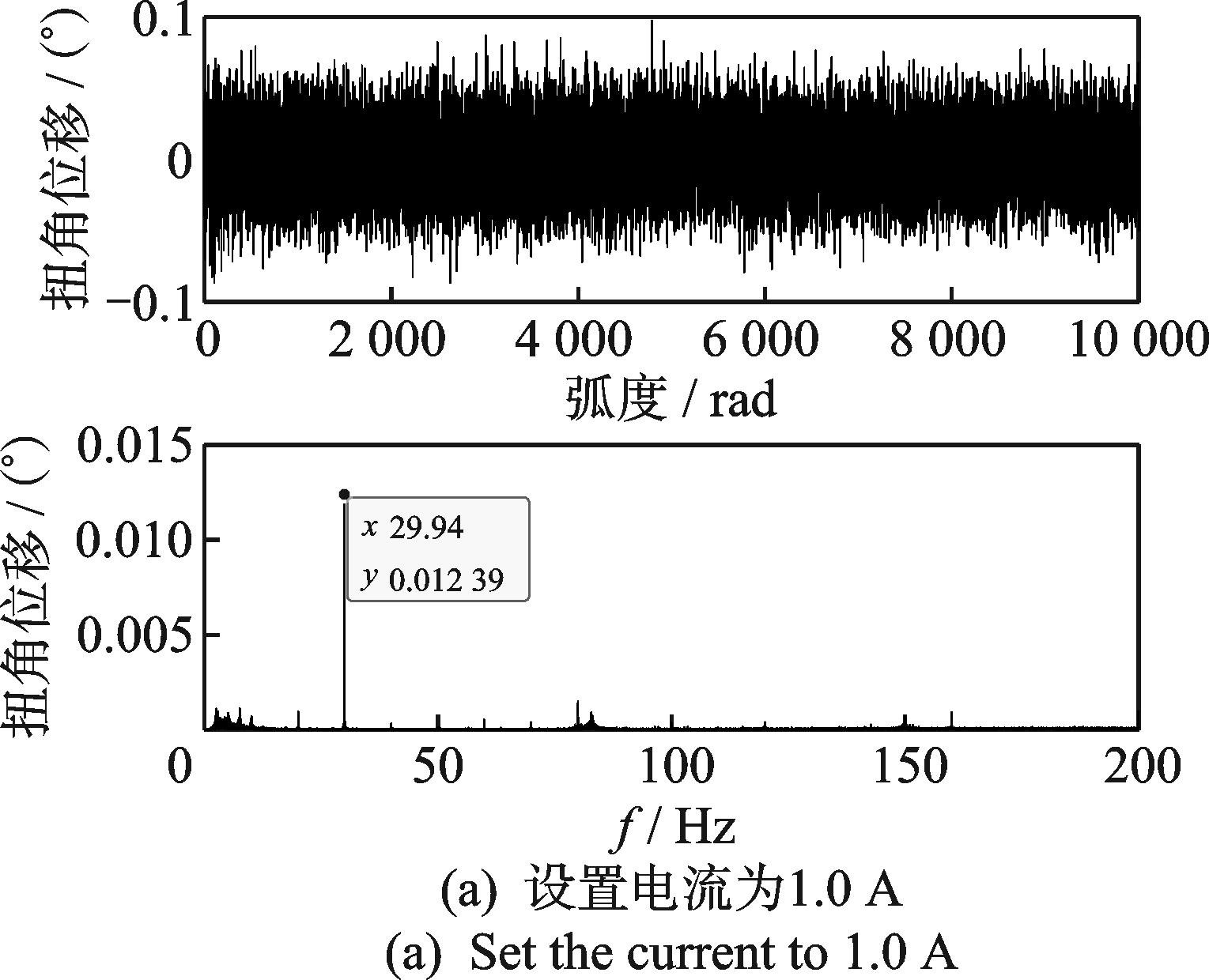

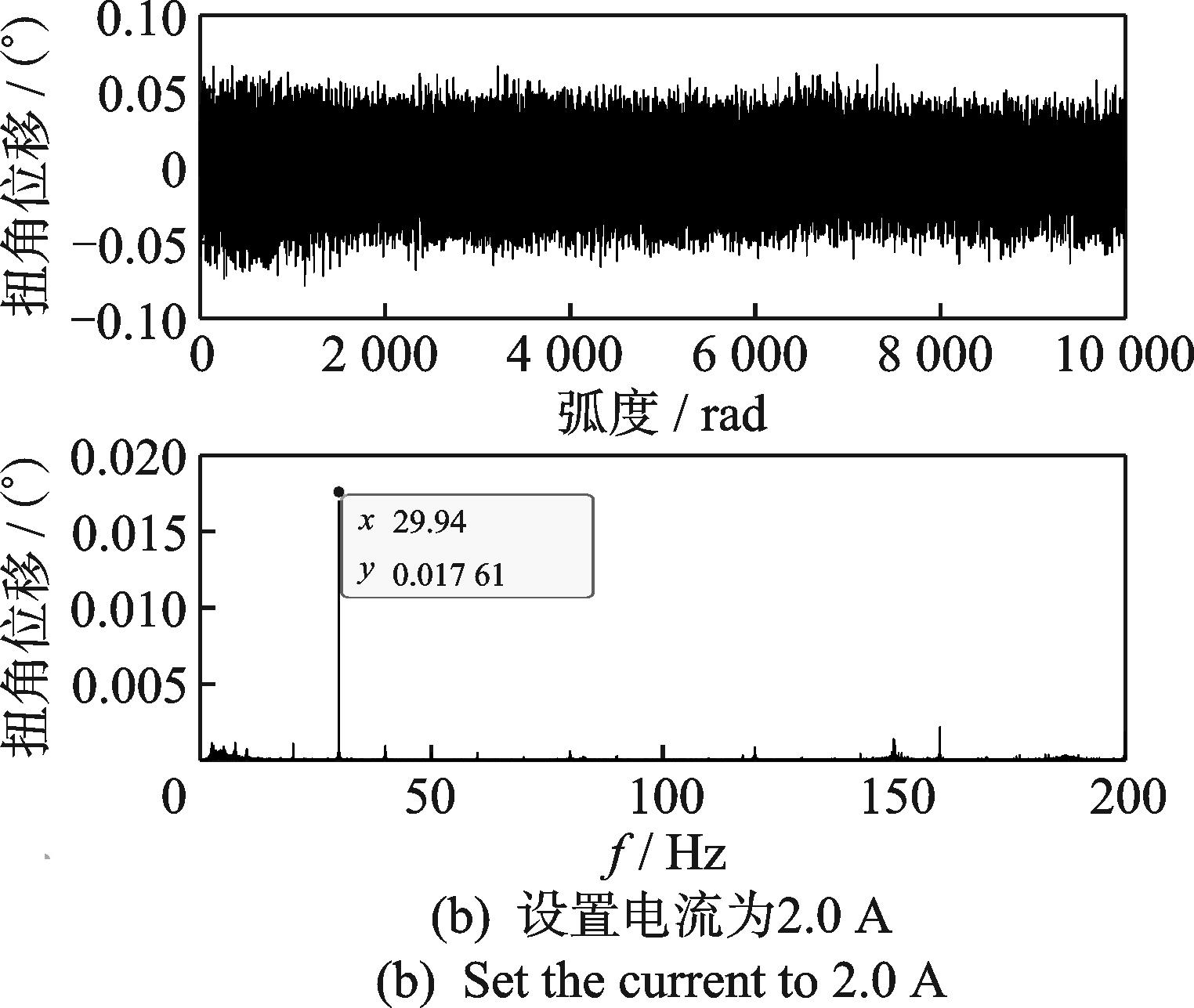

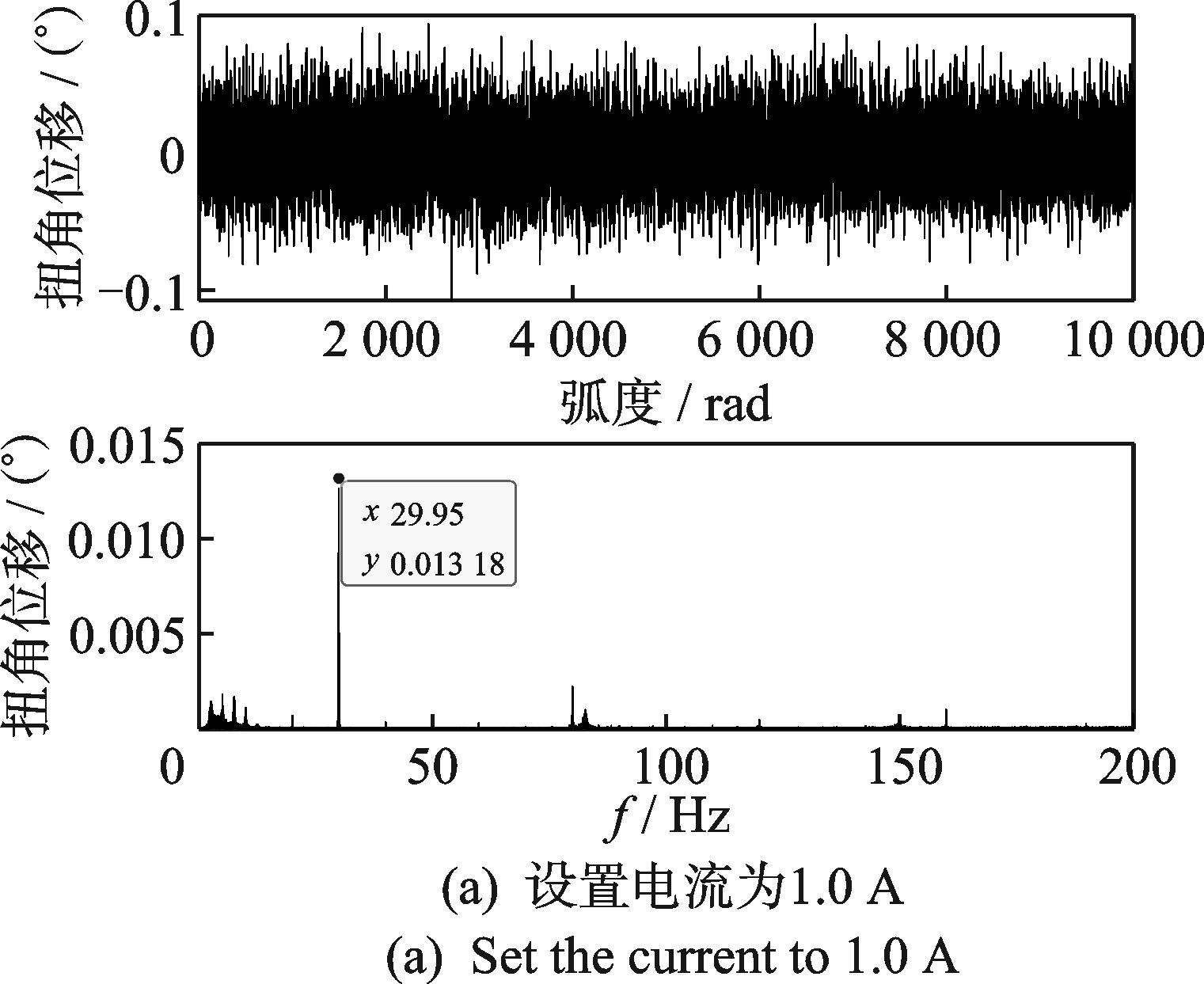

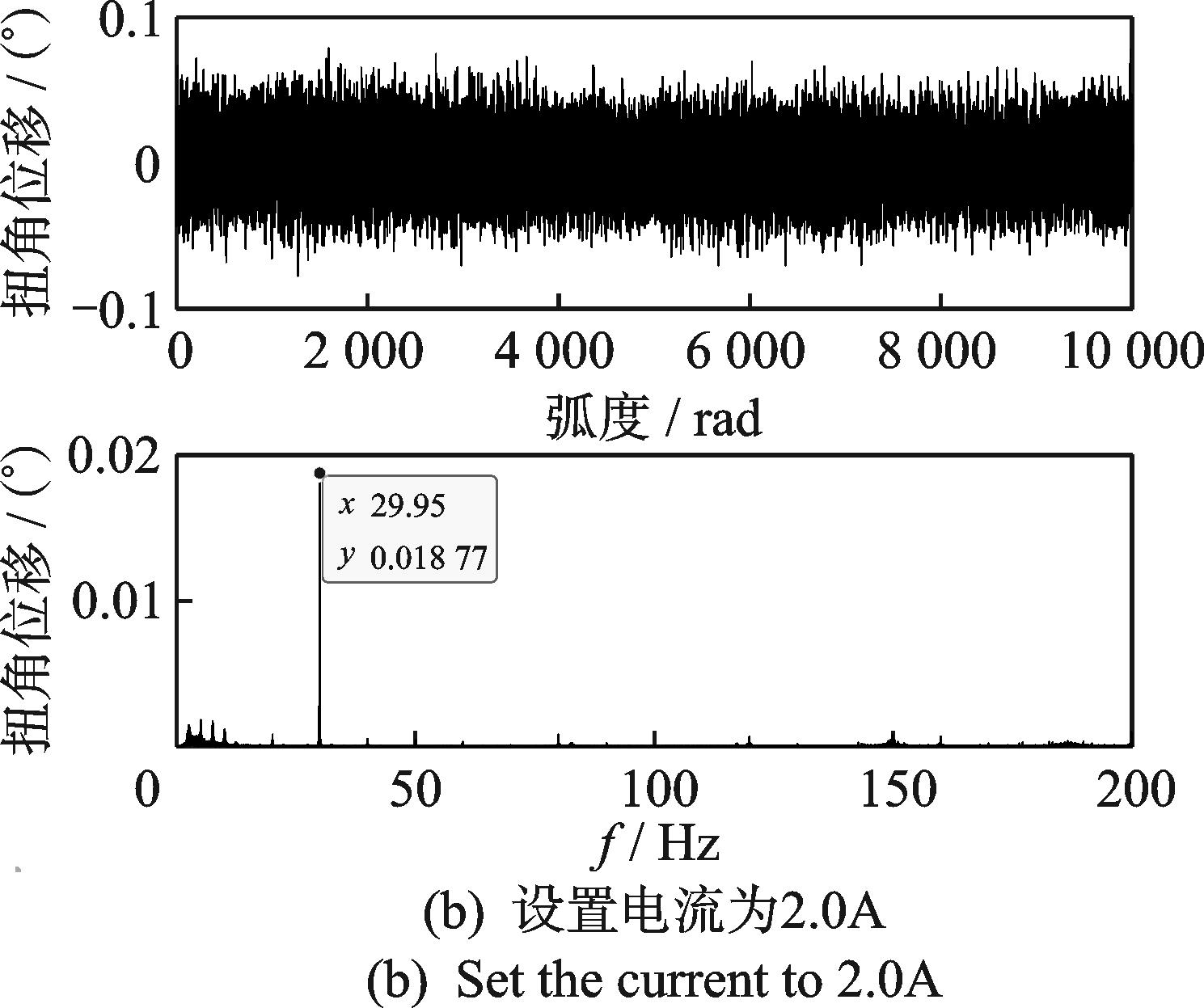

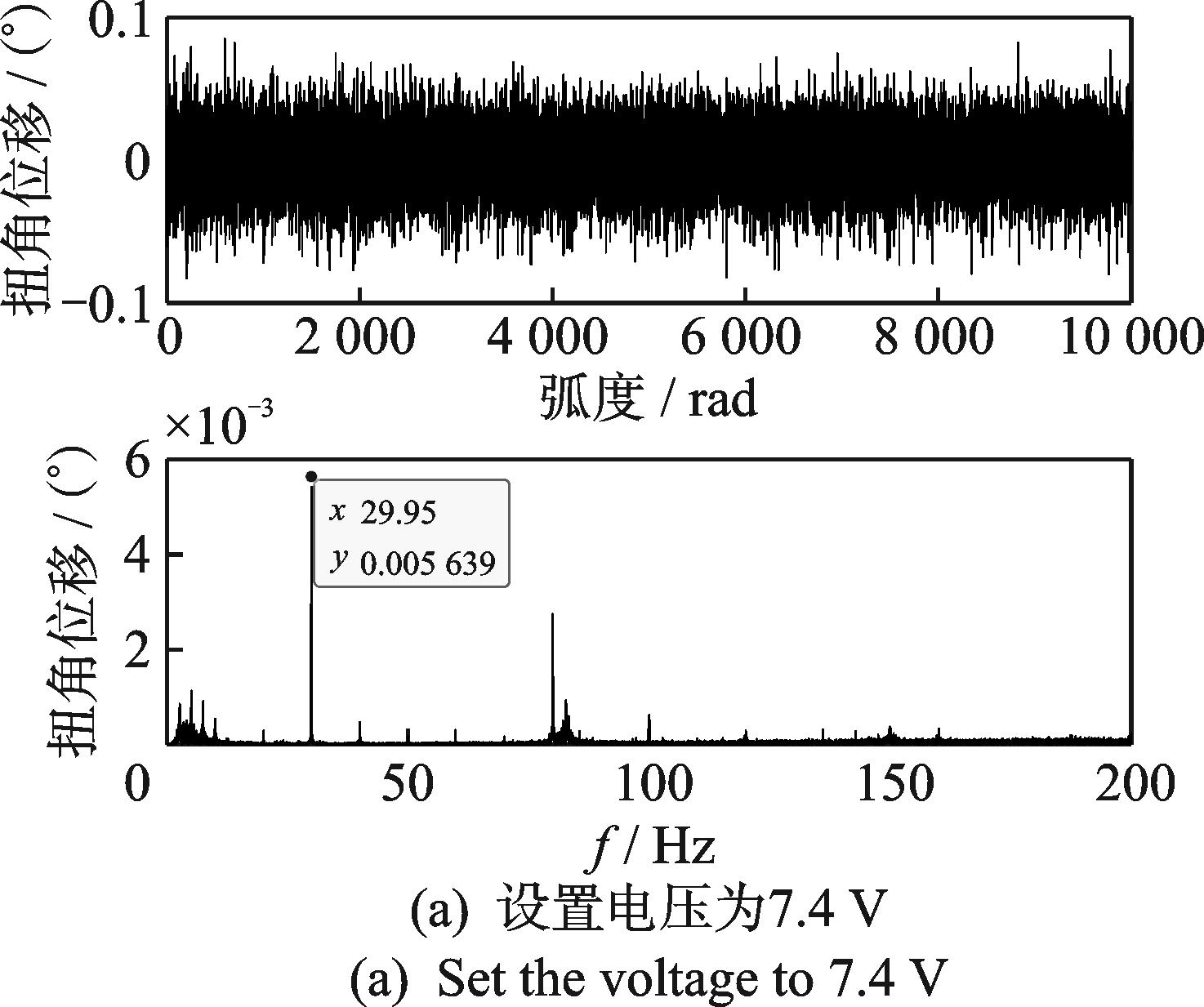

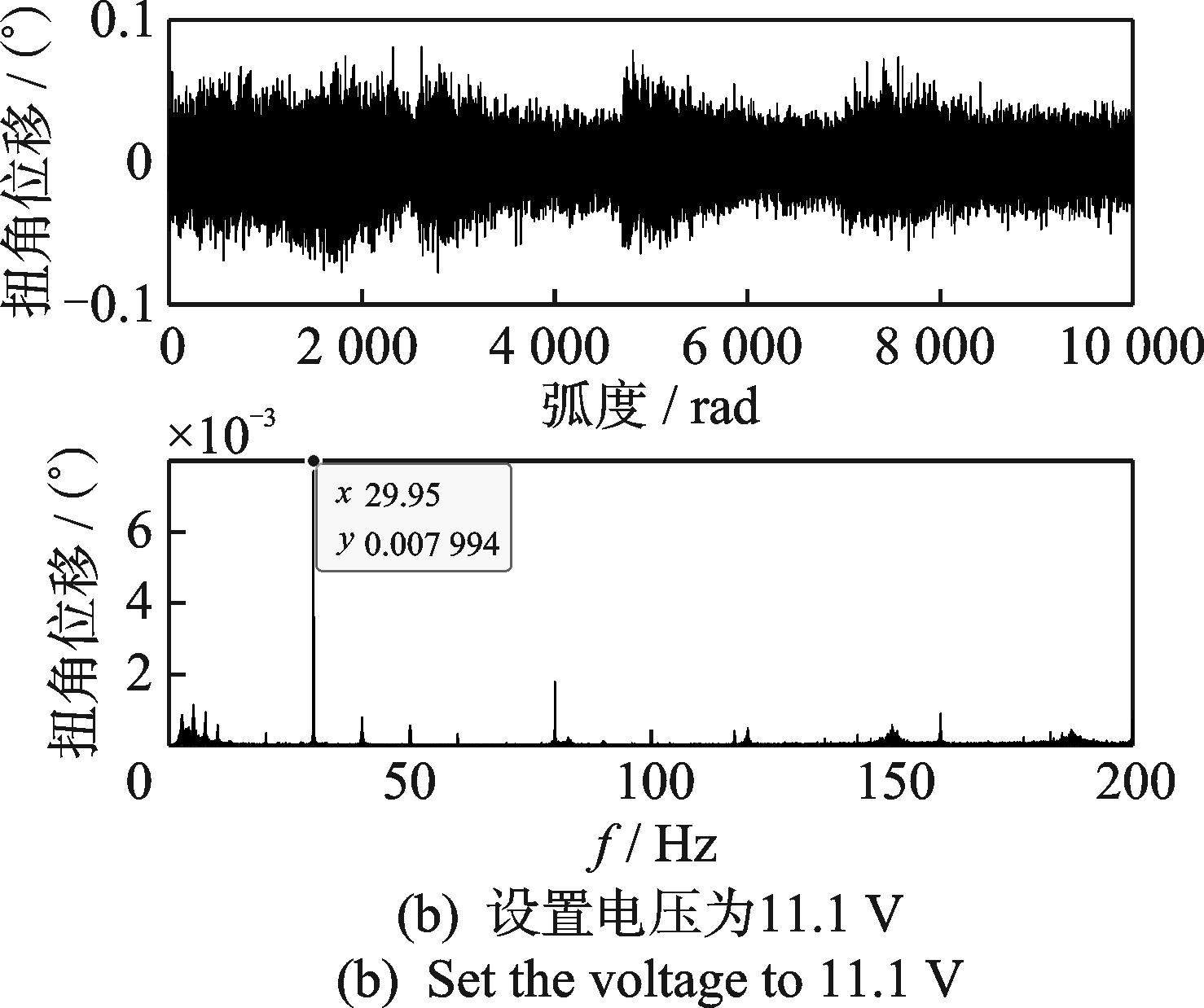

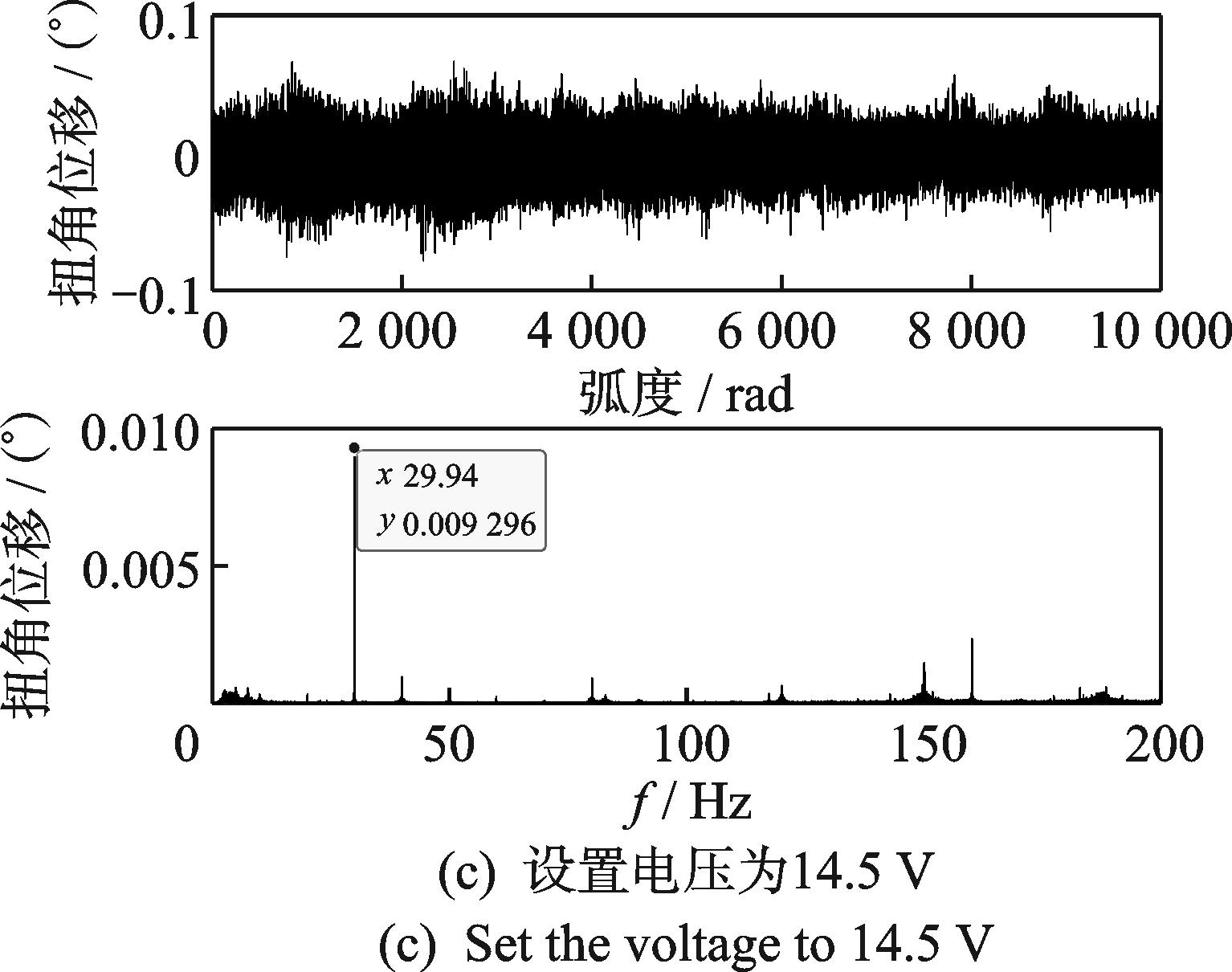

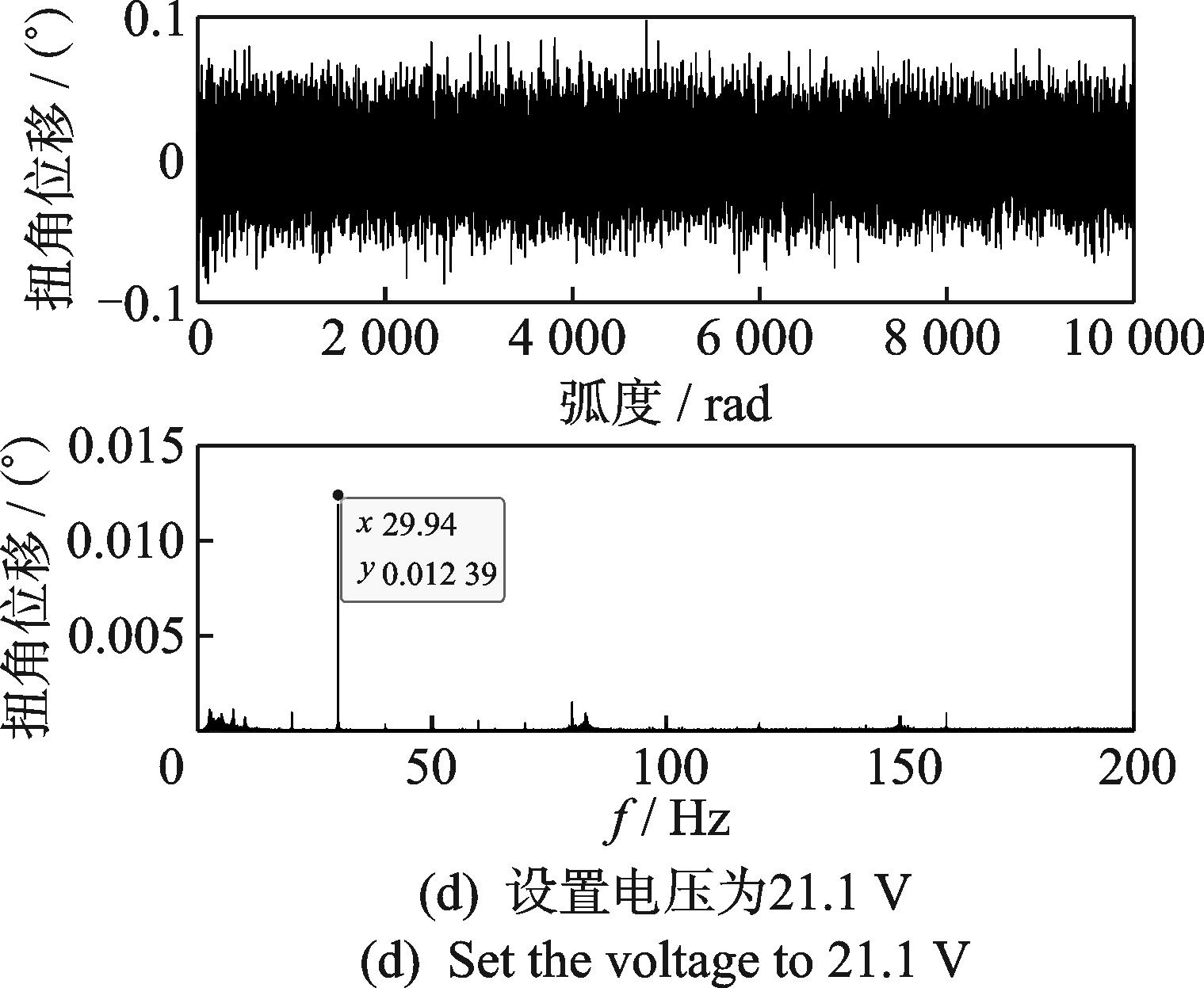

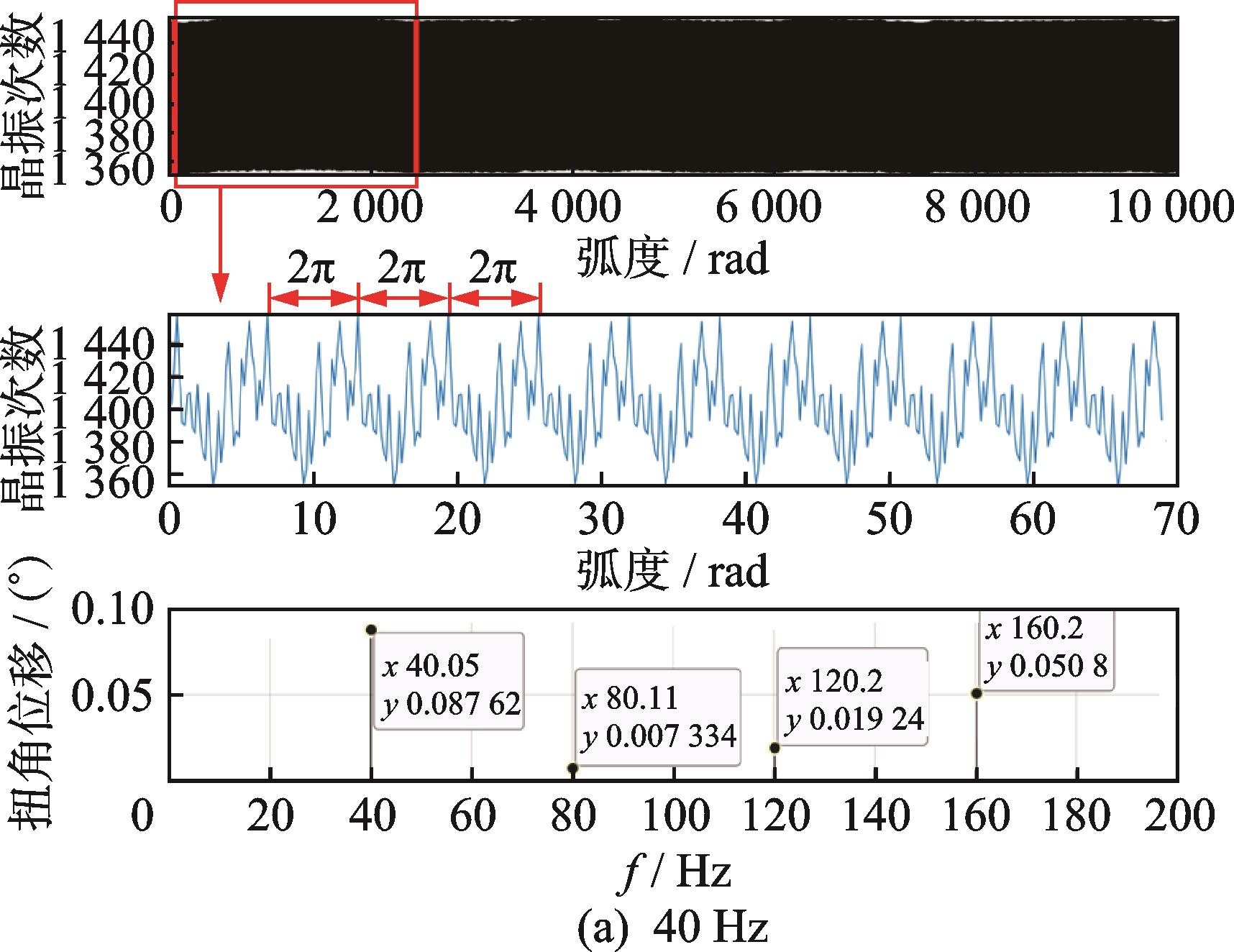

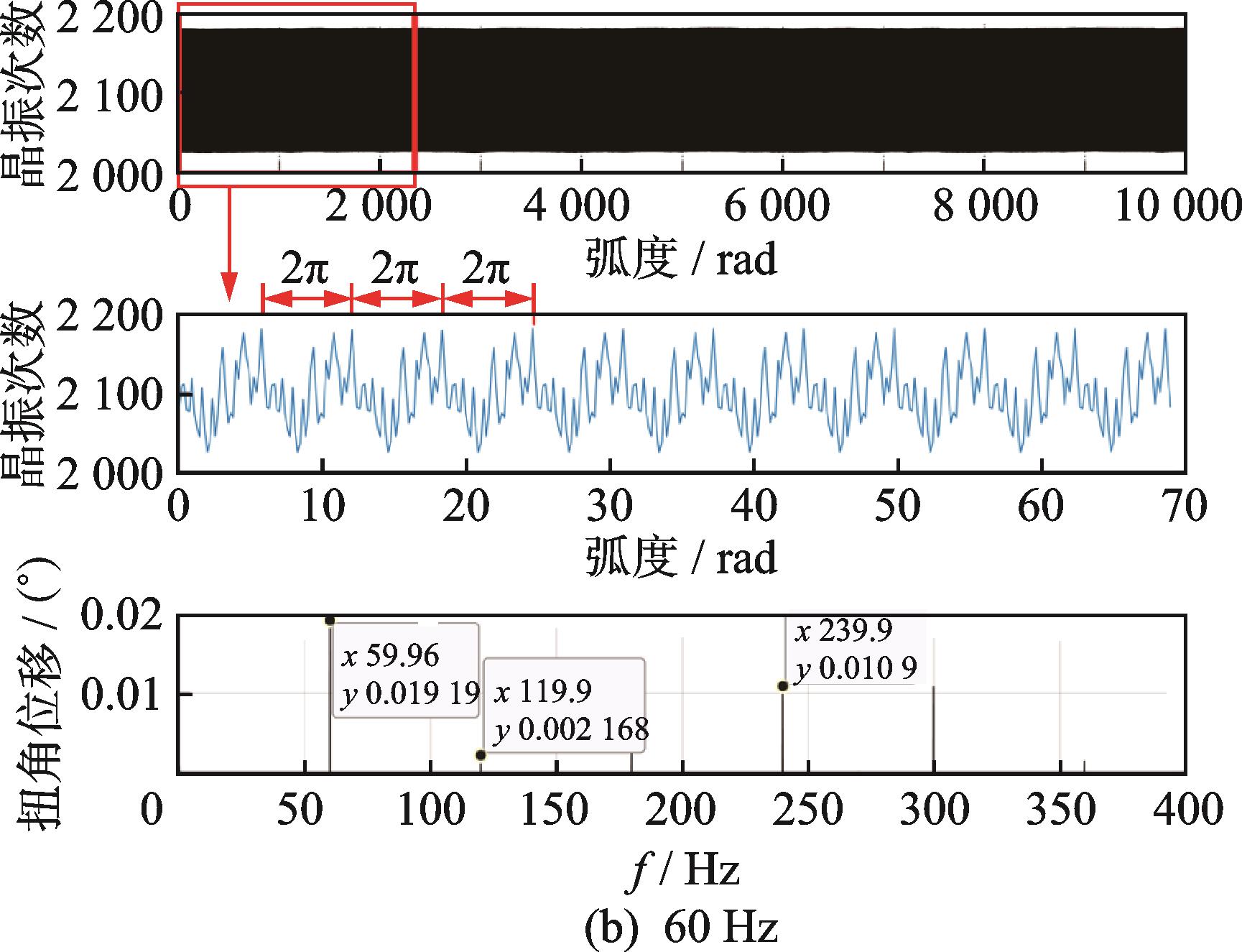

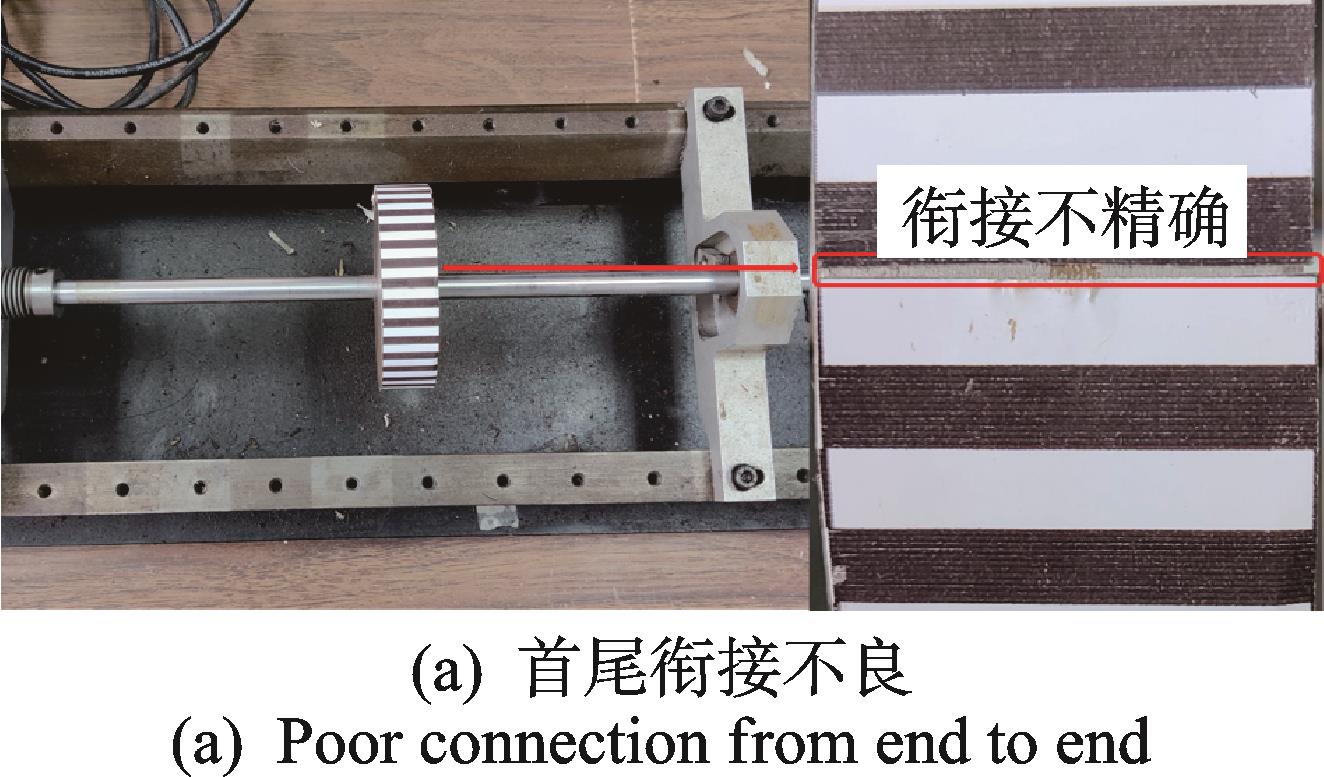

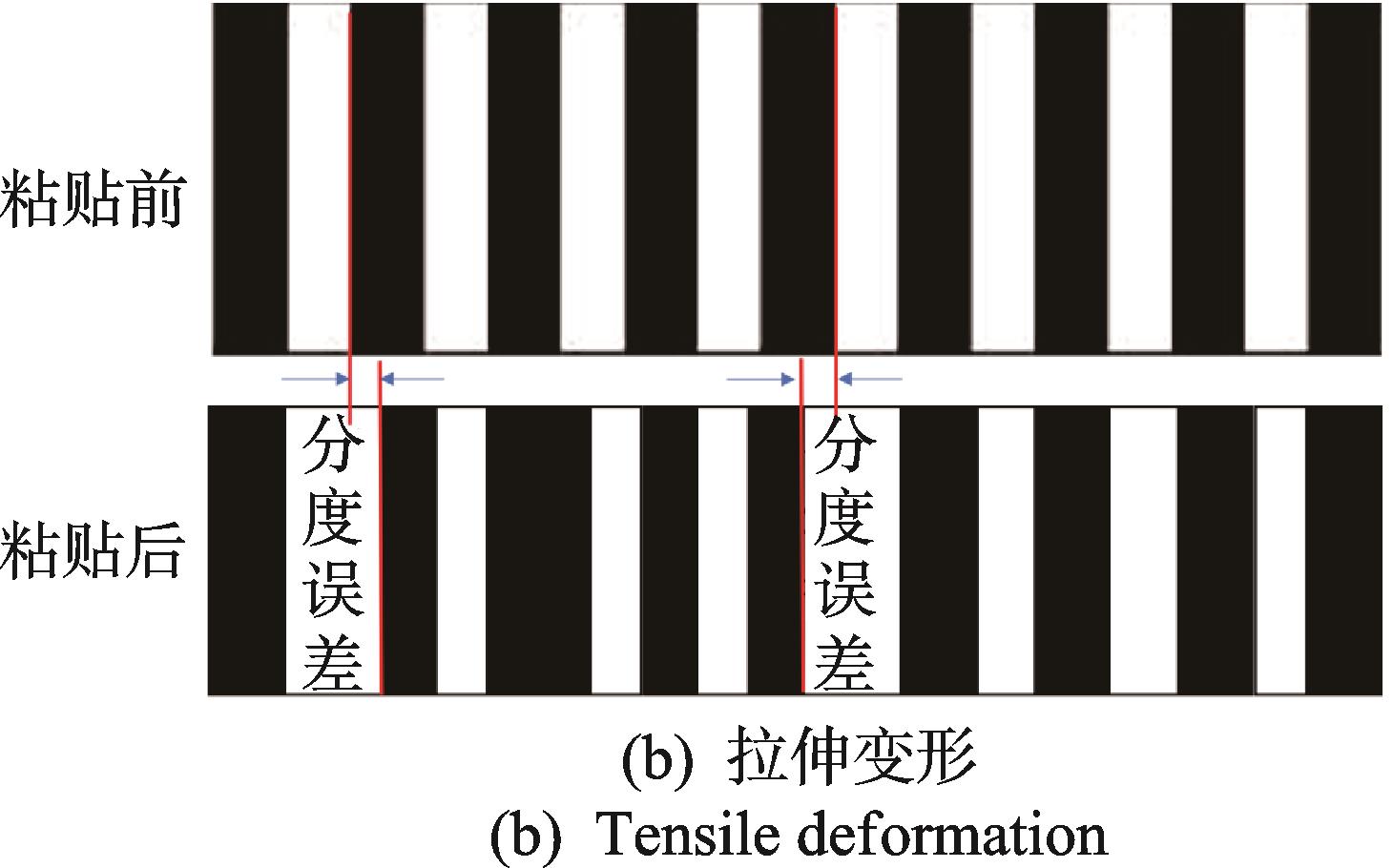

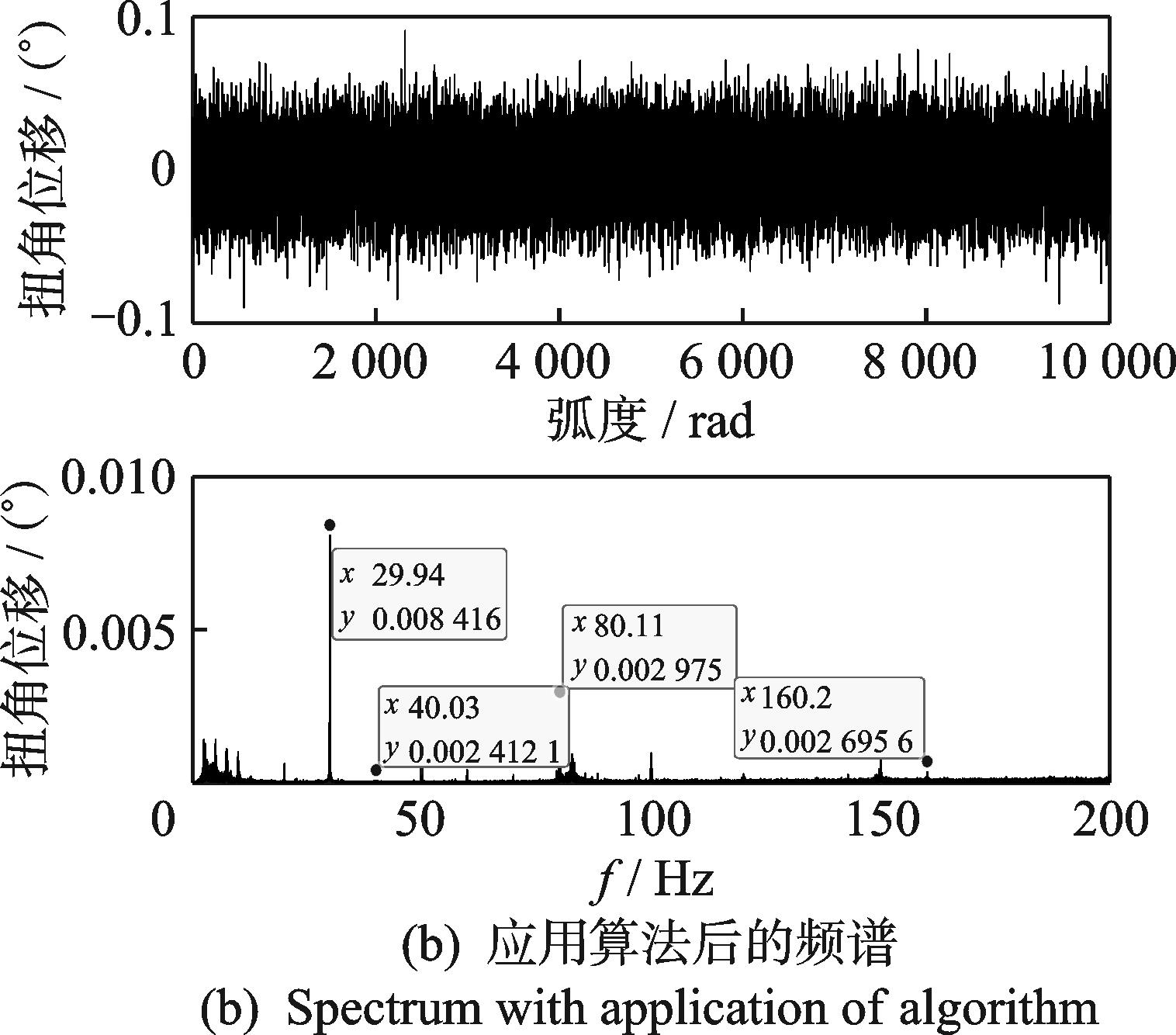

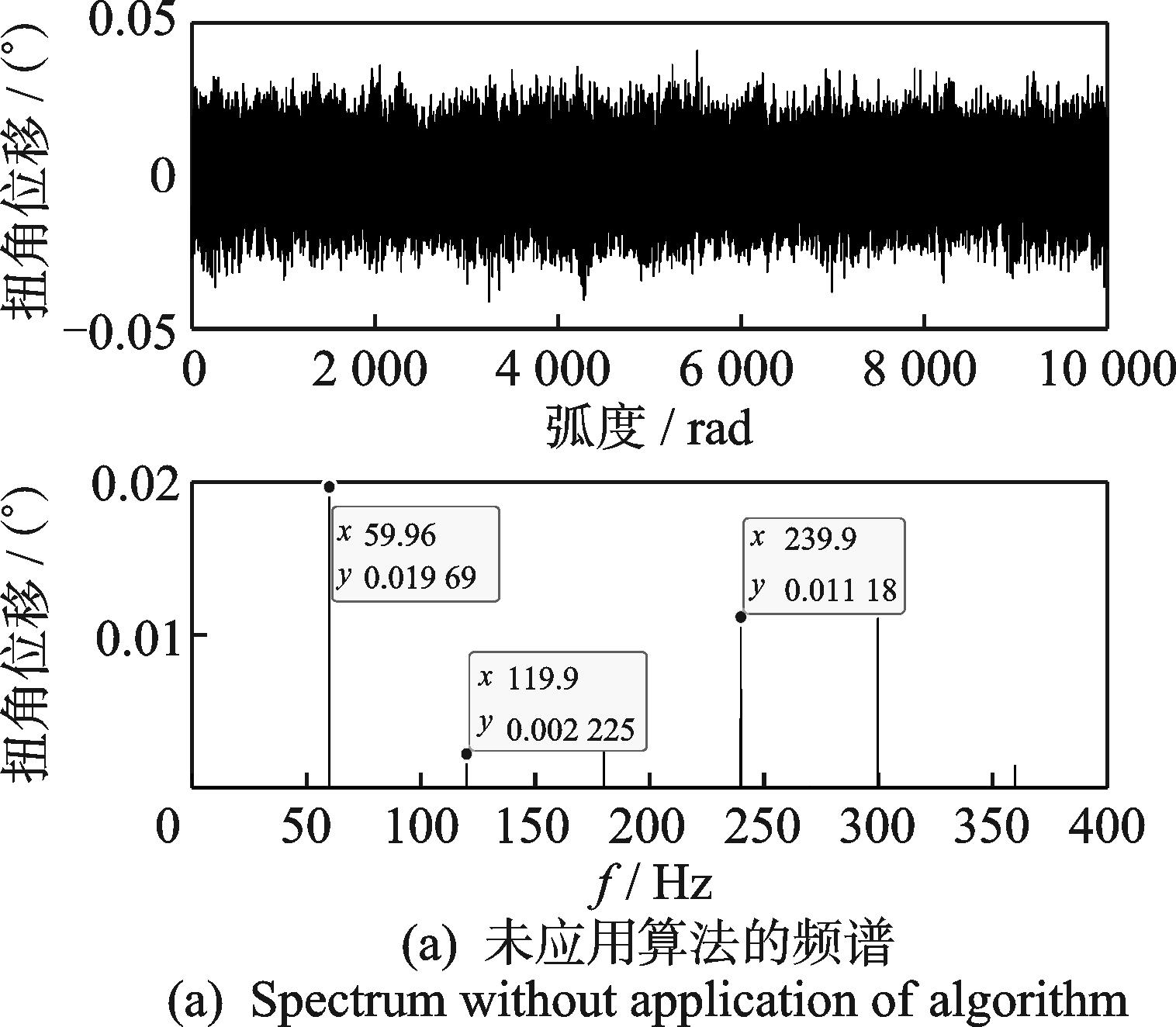

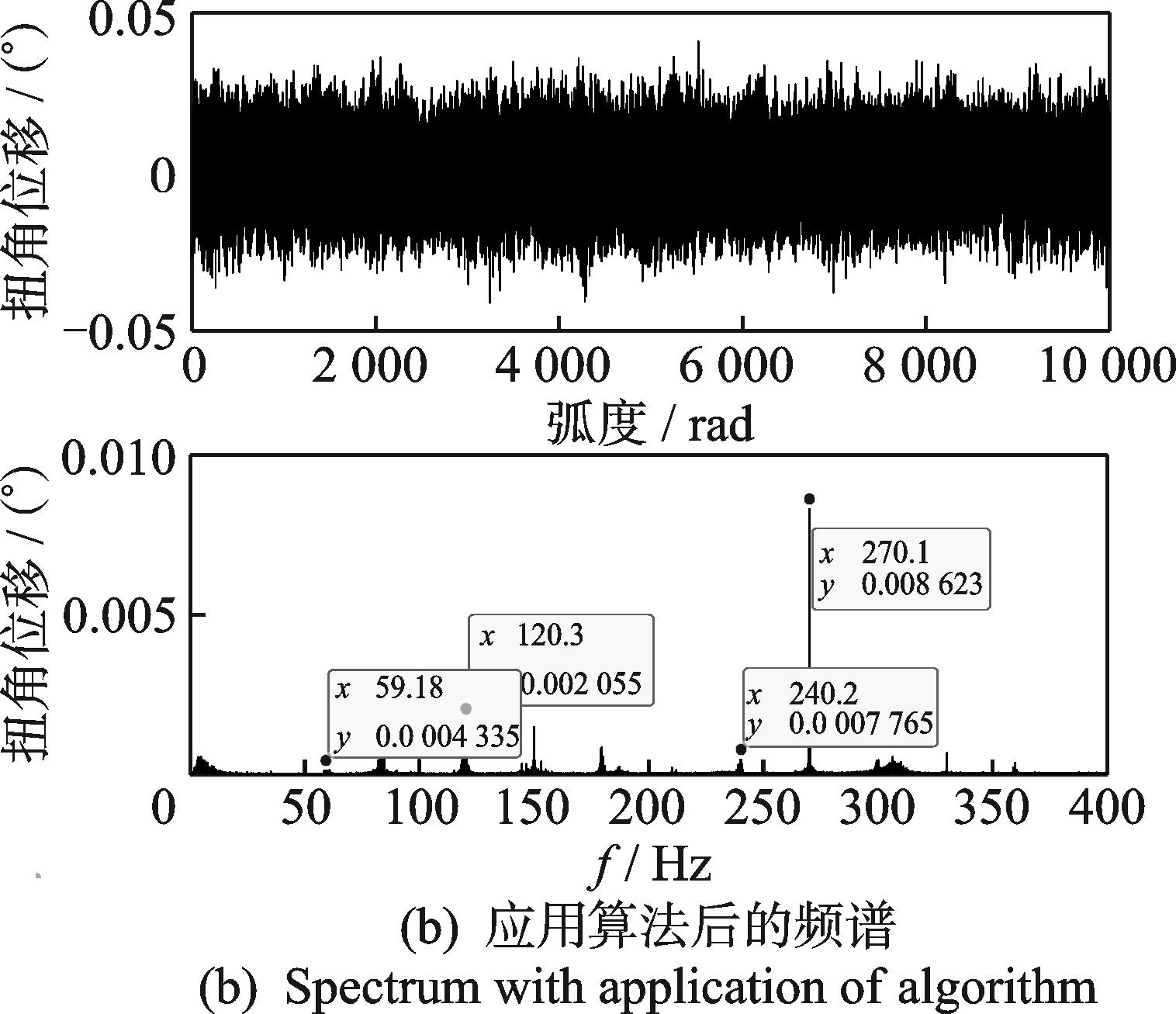

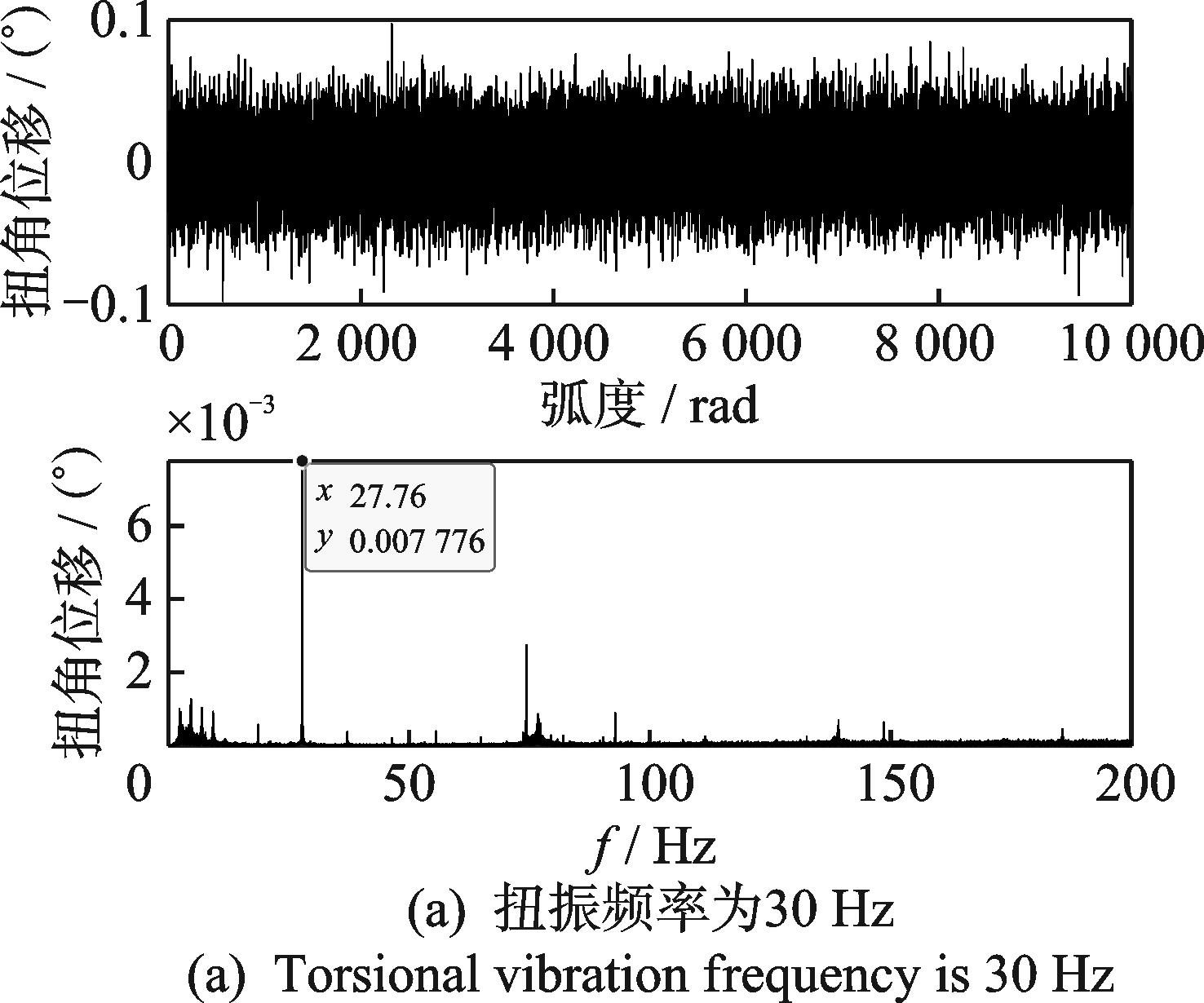

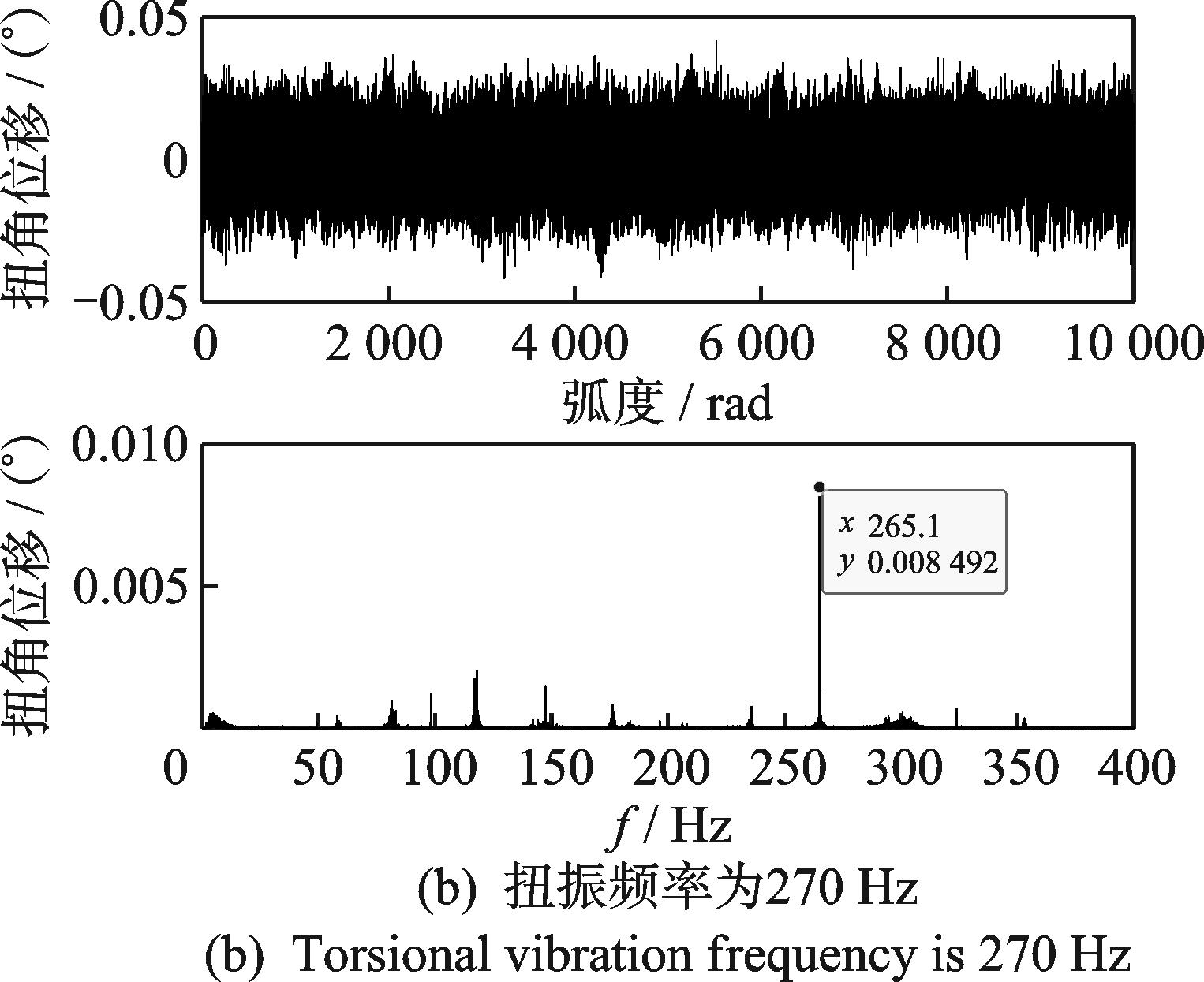

旋转机械在服役过程中普遍存在转速波动现象,针对该现象导致的基于斑马纹反射激光脉冲序列测量得到的扭振信号呈现非平稳性并伴随采样频率实时变化,以及手工粘贴斑马纹可能引发的拉伸变形、首尾衔接不良等分度角误差,进而严重影响扭振频率估计精度等问题,提出角域同步平均(angle-domain synchronous average, 简称ASA)结合最小二乘拟合(least squares fit, 简称LSF)的非平稳扭振信号频率估计算法(ASA-LSF),实现对扭振频率的准确估计。首先,基于ASA技术,消除转速波动影响的采样频率时变问题,将非平稳信号等效为平稳角域信号;其次,采用最小二乘法对ASA处理后的数据进行有效拟合,消除斑马纹首尾衔接点的分度角误差;最后,通过设计不同电压、电流工况实验,验证该算法的有效性。结果表明:所提算法为工程实际中扭振频率的精准识别,以及避免扭振频率与机组固有频率相近时产生的共振提供了新的解决方案。

旋转机械在服役过程中普遍存在转速波动现象,针对该现象导致的基于斑马纹反射激光脉冲序列测量得到的扭振信号呈现非平稳性并伴随采样频率实时变化,以及手工粘贴斑马纹可能引发的拉伸变形、首尾衔接不良等分度角误差,进而严重影响扭振频率估计精度等问题,提出角域同步平均(angle-domain synchronous average, 简称ASA)结合最小二乘拟合(least squares fit, 简称LSF)的非平稳扭振信号频率估计算法(ASA-LSF),实现对扭振频率的准确估计。首先,基于ASA技术,消除转速波动影响的采样频率时变问题,将非平稳信号等效为平稳角域信号;其次,采用最小二乘法对ASA处理后的数据进行有效拟合,消除斑马纹首尾衔接点的分度角误差;最后,通过设计不同电压、电流工况实验,验证该算法的有效性。结果表明:所提算法为工程实际中扭振频率的精准识别,以及避免扭振频率与机组固有频率相近时产生的共振提供了新的解决方案。

2025,45(6):1223-1230, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.021

摘要:

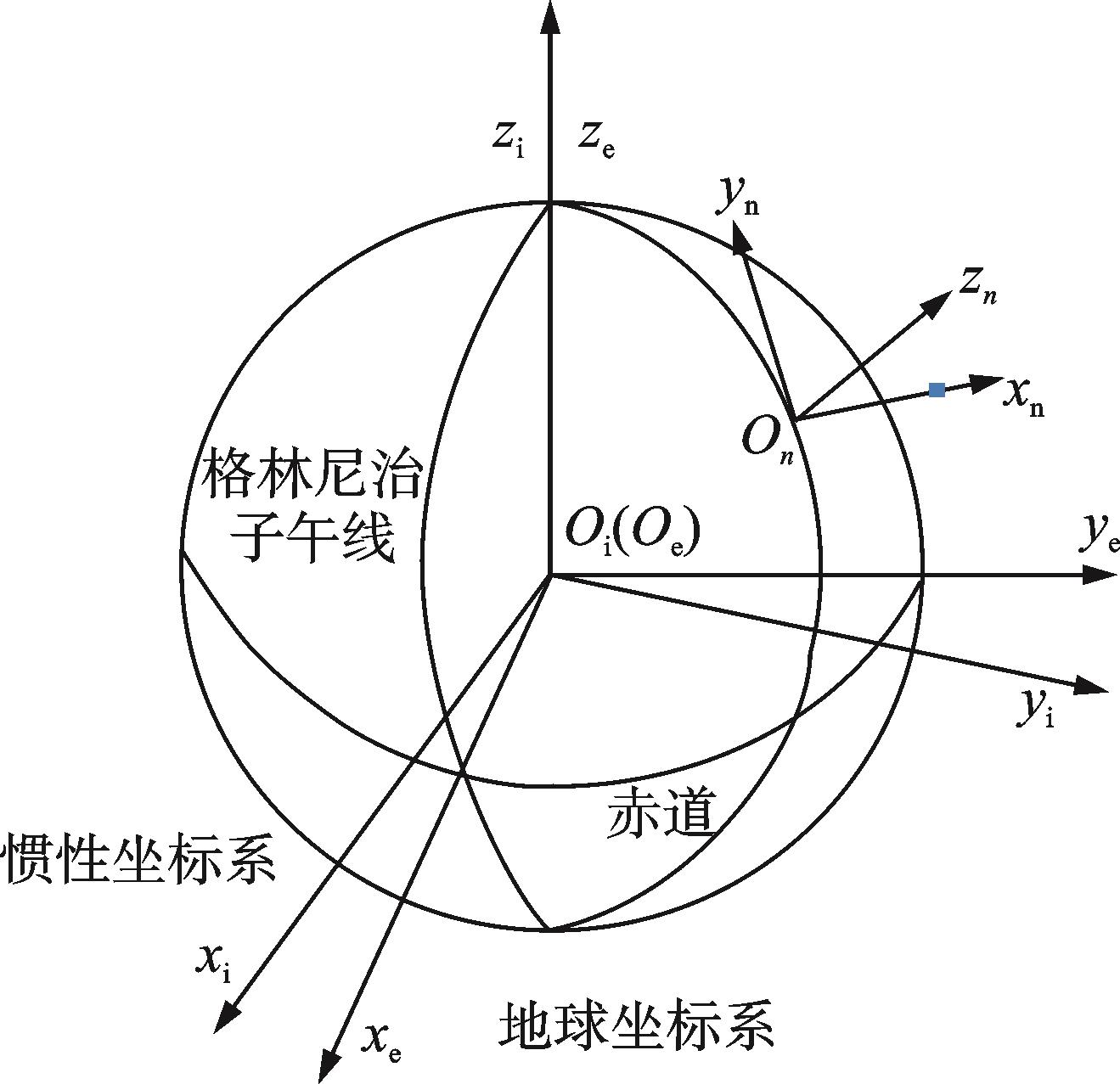

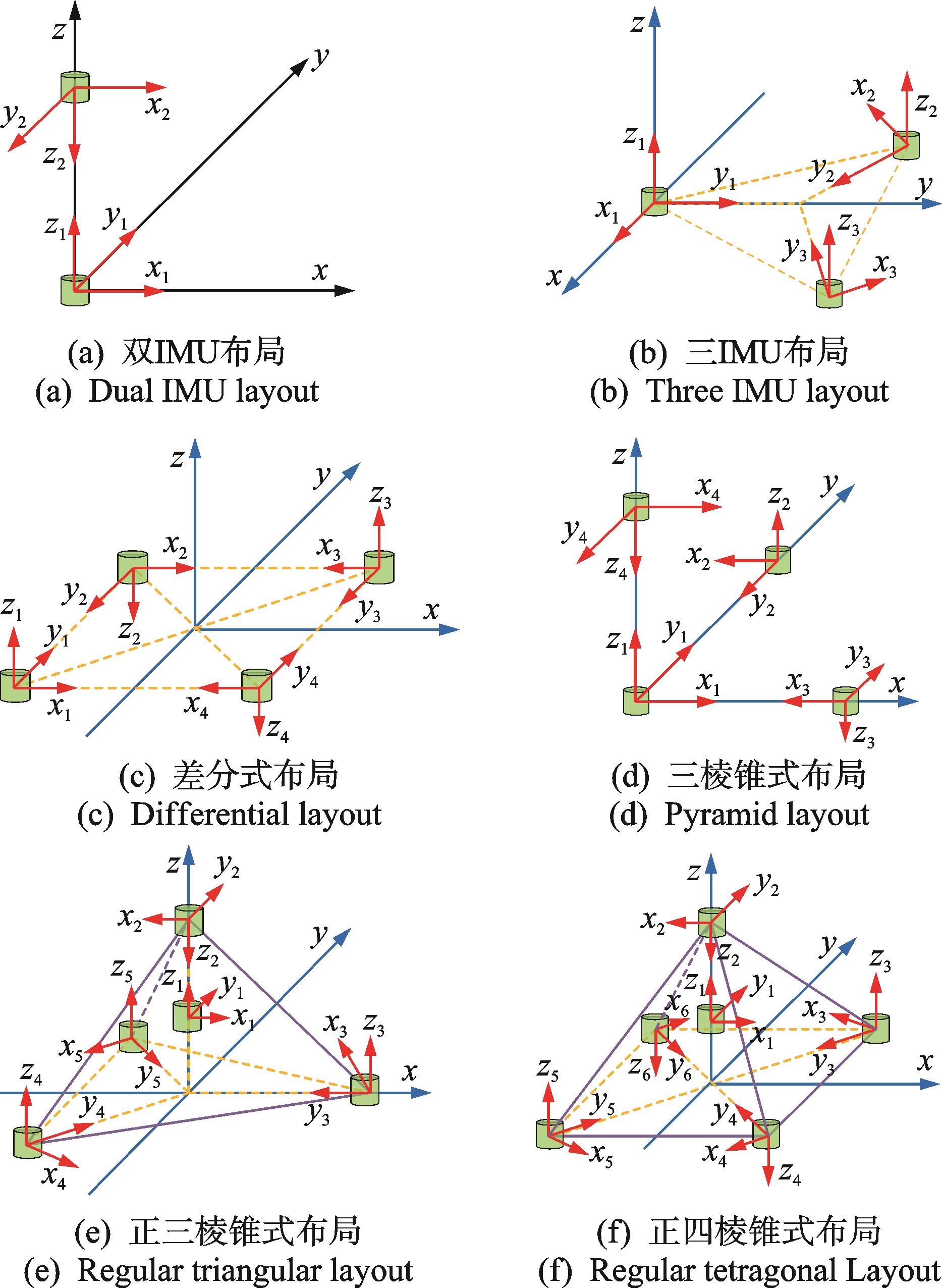

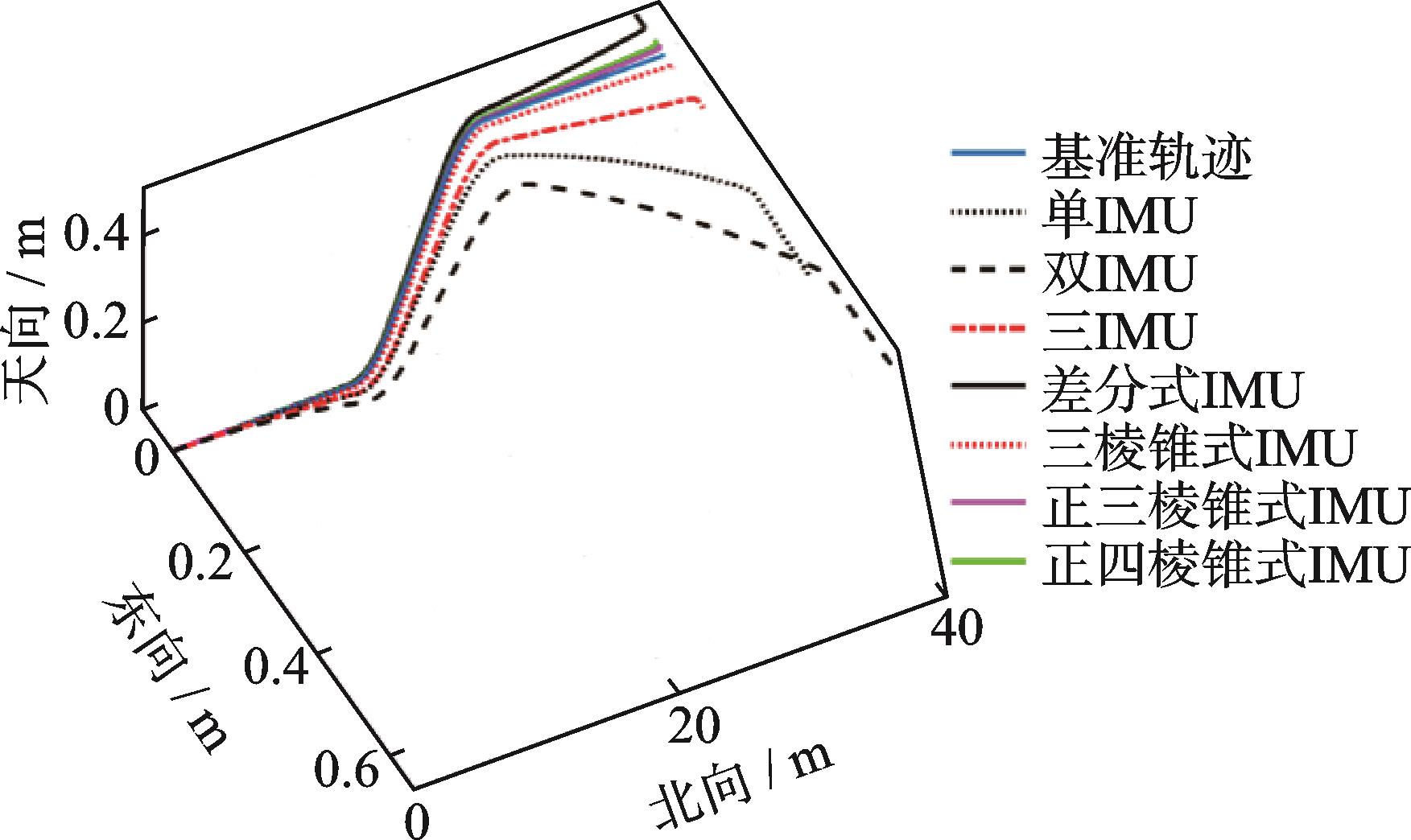

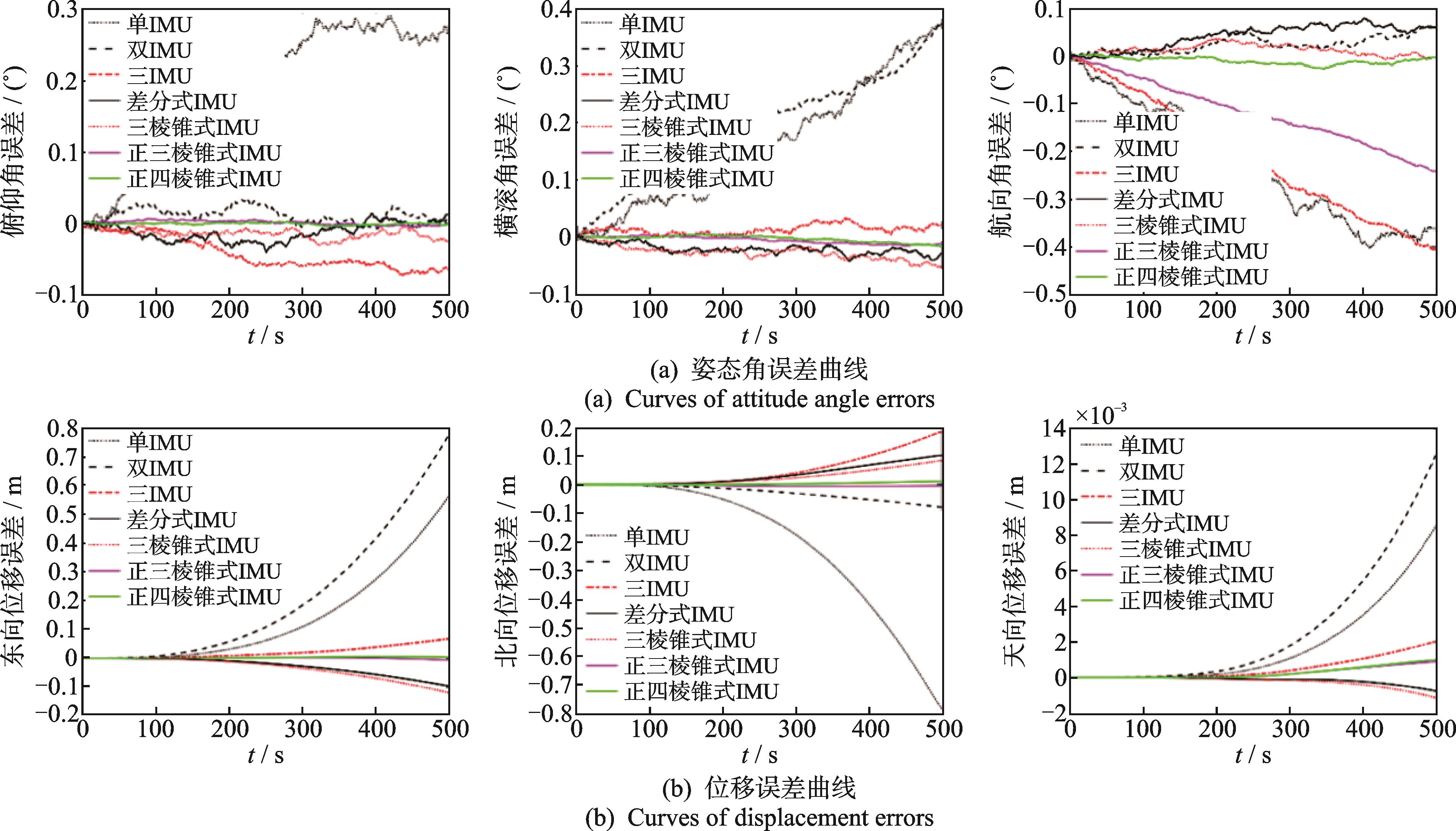

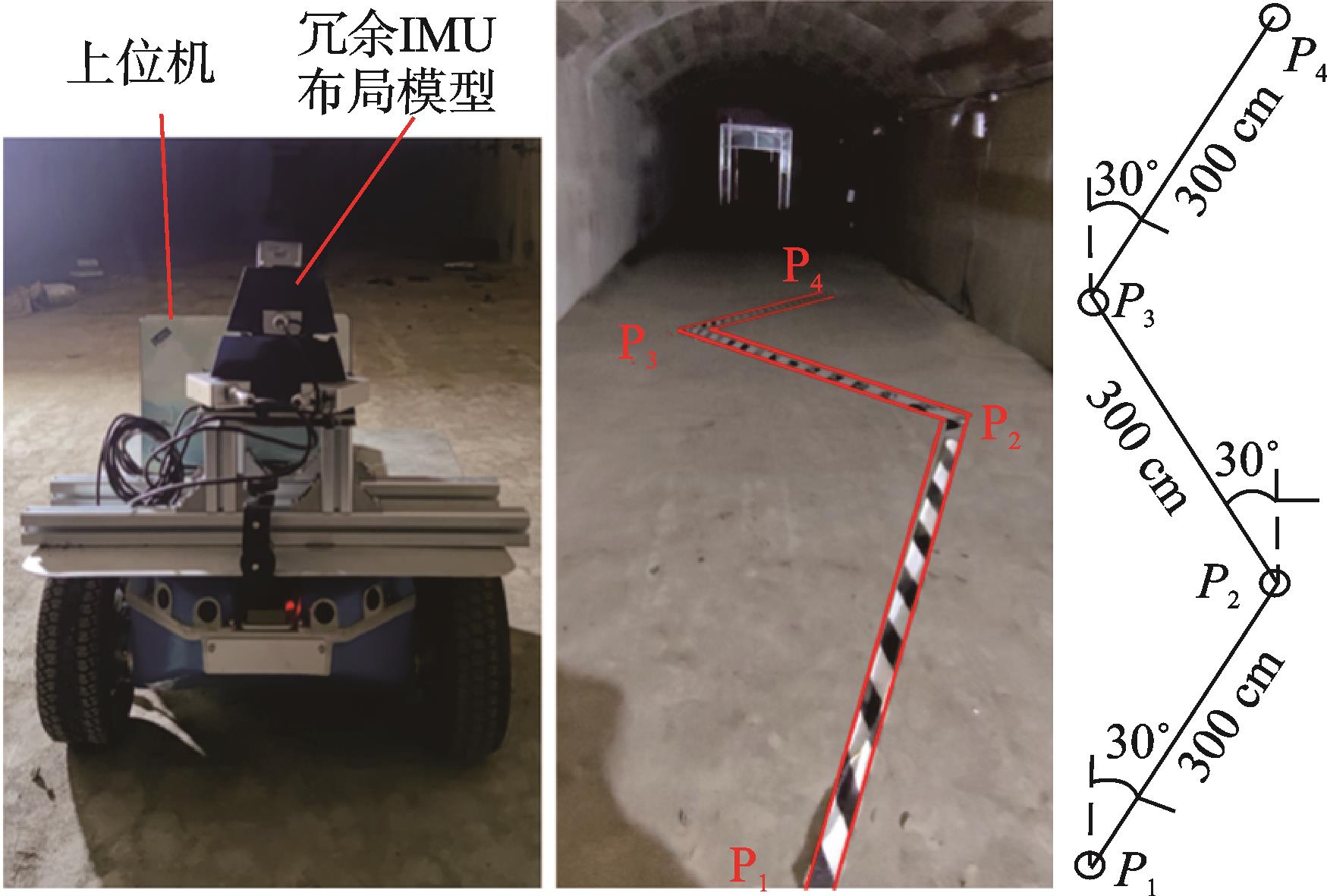

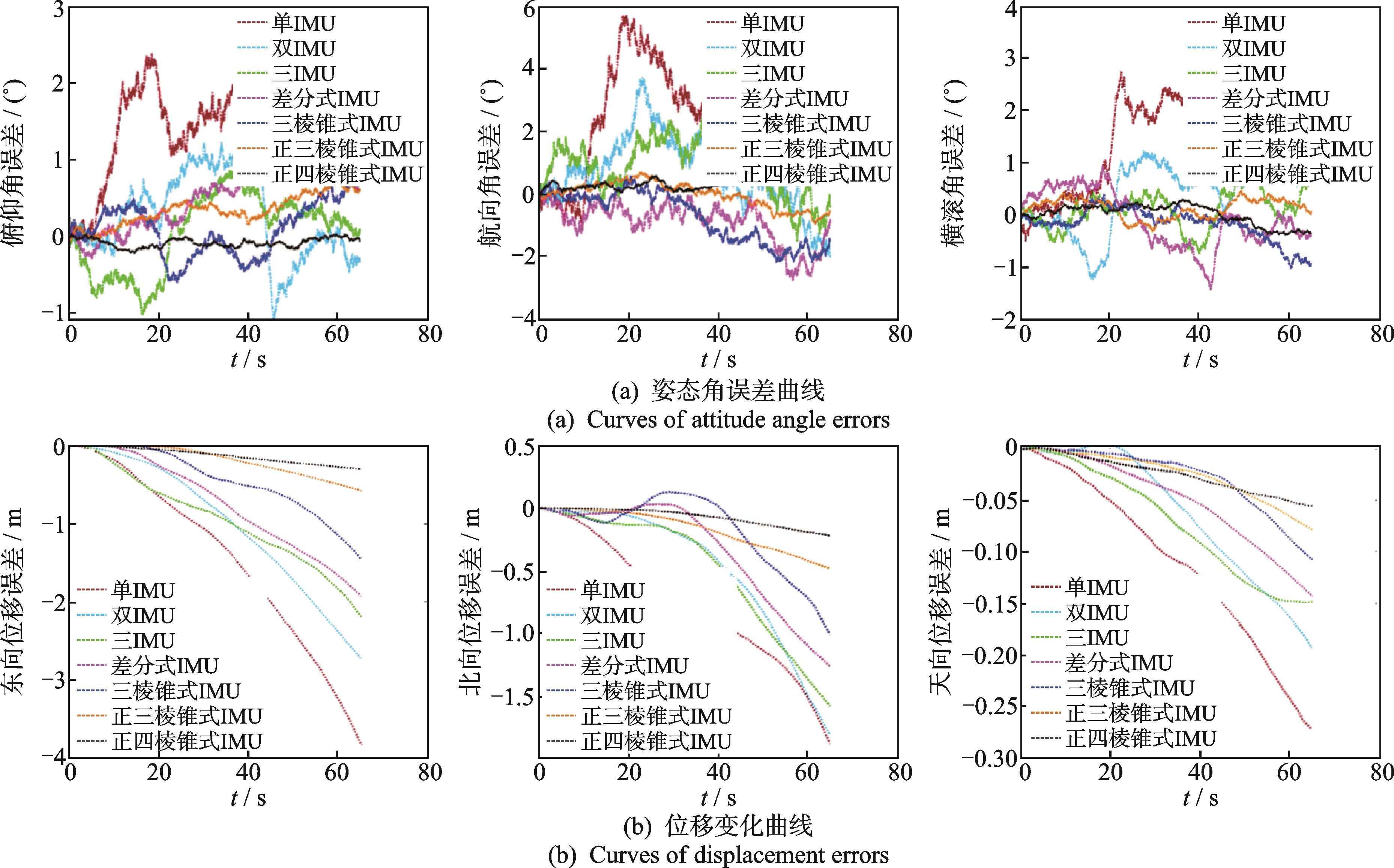

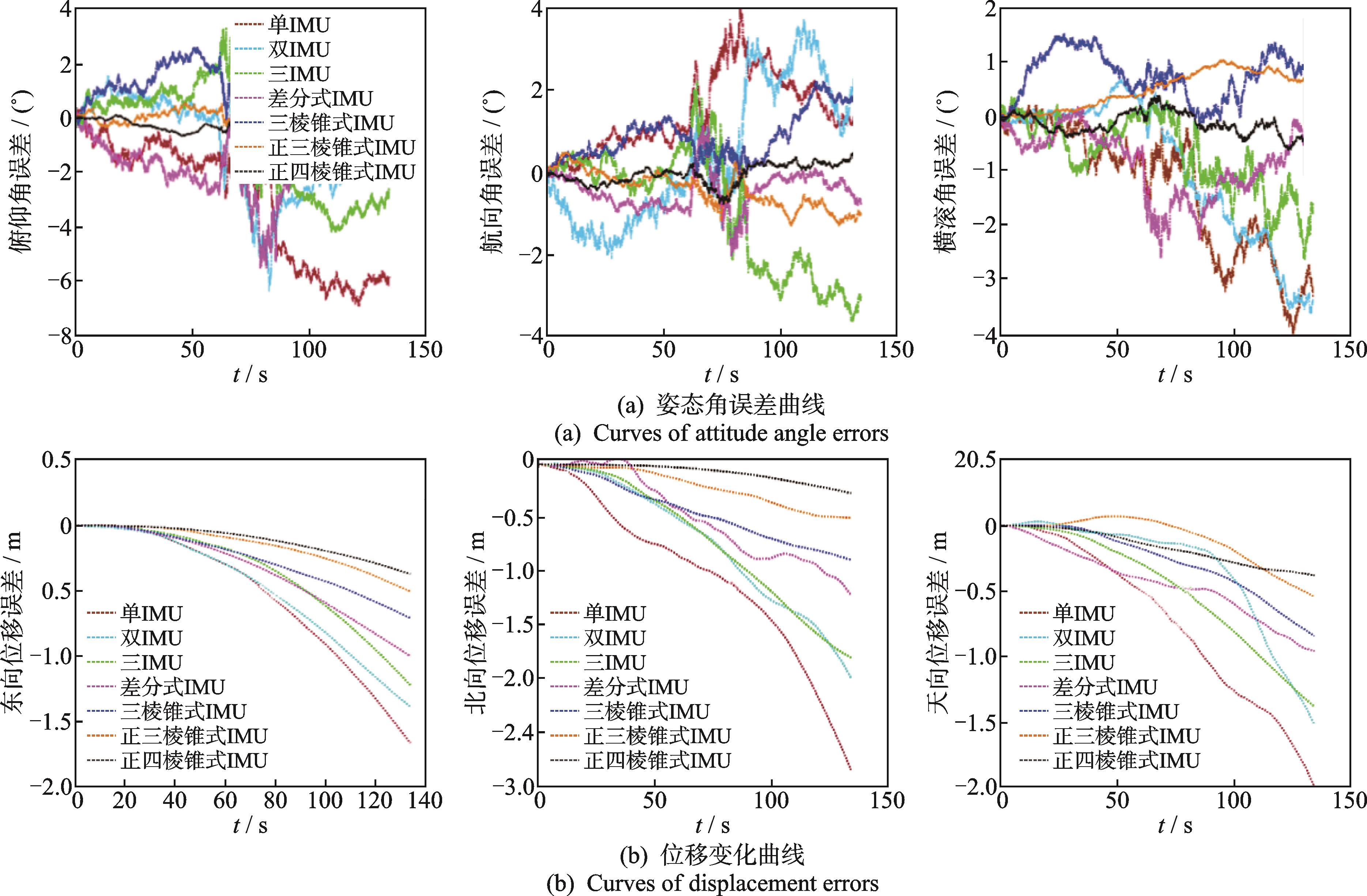

为提升煤矿井下移动装备的定位精度,提出一种基于冗余惯性测量单元(inertial measurement unit,简称IMU)的数据融合与解算方法。首先,设计6种冗余IMU的布局方式,建立不同布局方式下的比力加速度和角速度融合方程与解算模型;其次,对井下移动设备的运动轨迹进行仿真模拟,并对冗余IMU的不同布局方式展开对比分析;然后,搭建轮式小车运动实验台,根据设计的轨迹进行运动位姿检测,验证正四棱锥式IMU布局在静止状态和运动状态下的位姿解算精度;最后,为进一步测试冗余IMU布局的实用性,开展履带式钻孔机器人沿“直线-坡道”轨迹的运动实验。结果表明:正四棱锥式IMU布局具有更小的位置误差与姿态解算误差,优于其他冗余布局方式;正四棱锥式IMU布局解算的俯仰角、航向角、横滚角平均绝对误差分别为0.479 4°、0.210 8°、0.214 3°,在东、北、天方向位移的平均绝对误差分别为0.113 3、0.075 2、0.166 9 m,证明该布局方式可更好地抑制误差累积。

为提升煤矿井下移动装备的定位精度,提出一种基于冗余惯性测量单元(inertial measurement unit,简称IMU)的数据融合与解算方法。首先,设计6种冗余IMU的布局方式,建立不同布局方式下的比力加速度和角速度融合方程与解算模型;其次,对井下移动设备的运动轨迹进行仿真模拟,并对冗余IMU的不同布局方式展开对比分析;然后,搭建轮式小车运动实验台,根据设计的轨迹进行运动位姿检测,验证正四棱锥式IMU布局在静止状态和运动状态下的位姿解算精度;最后,为进一步测试冗余IMU布局的实用性,开展履带式钻孔机器人沿“直线-坡道”轨迹的运动实验。结果表明:正四棱锥式IMU布局具有更小的位置误差与姿态解算误差,优于其他冗余布局方式;正四棱锥式IMU布局解算的俯仰角、航向角、横滚角平均绝对误差分别为0.479 4°、0.210 8°、0.214 3°,在东、北、天方向位移的平均绝对误差分别为0.113 3、0.075 2、0.166 9 m,证明该布局方式可更好地抑制误差累积。

2025,45(6):1231-1238, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.022

摘要:

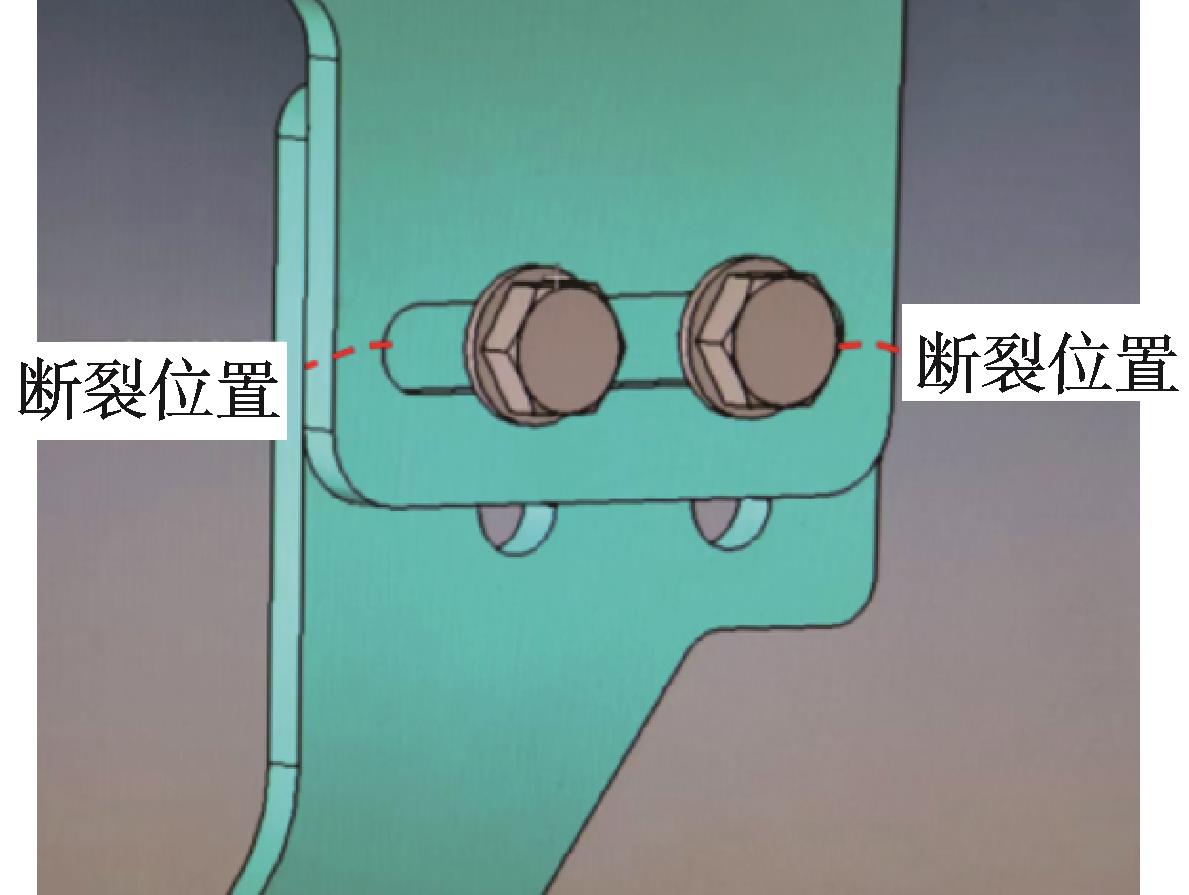

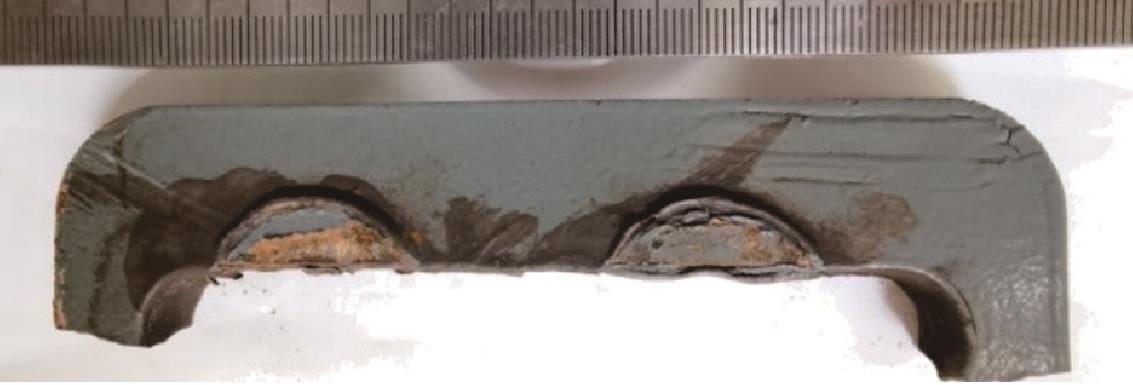

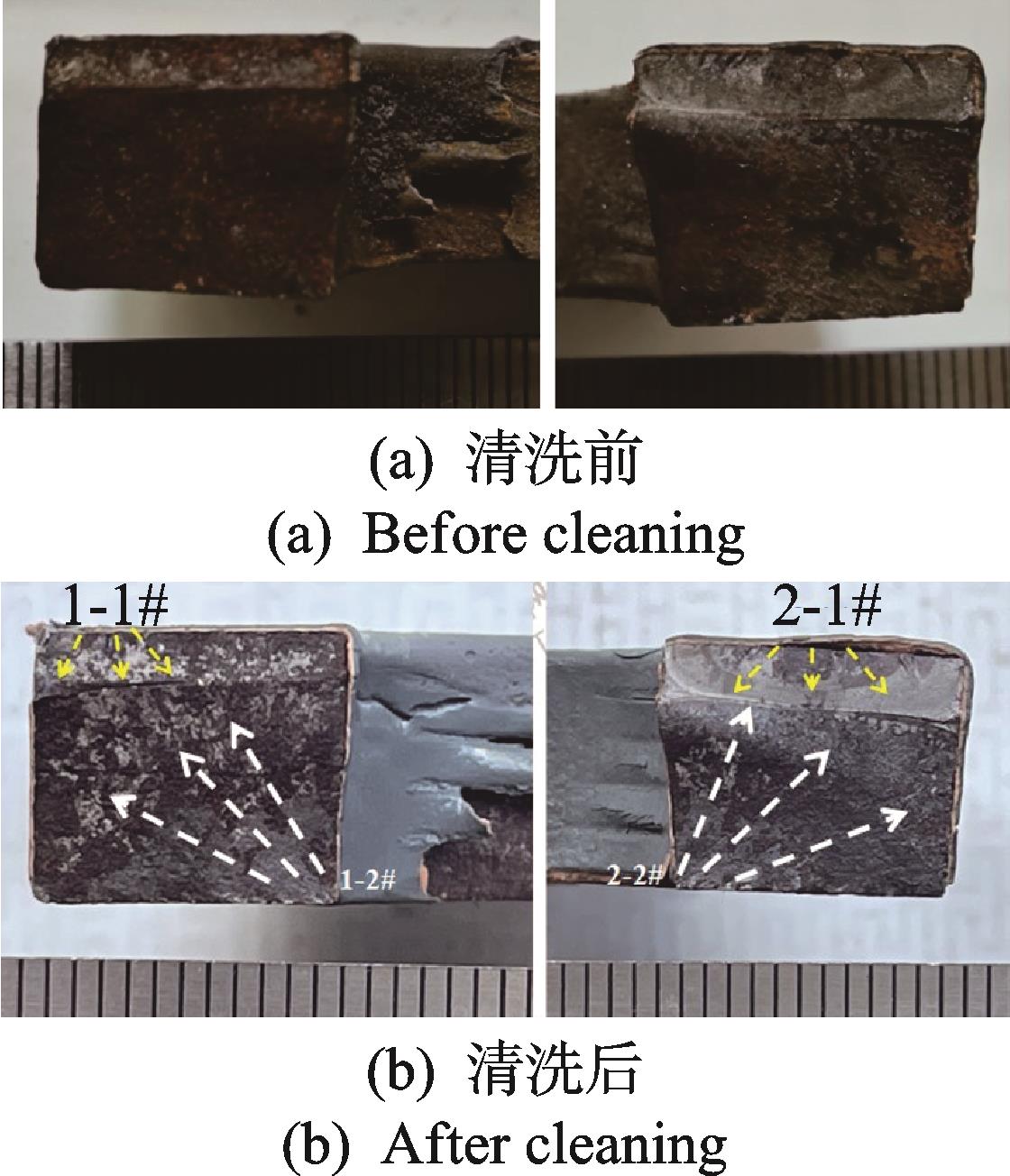

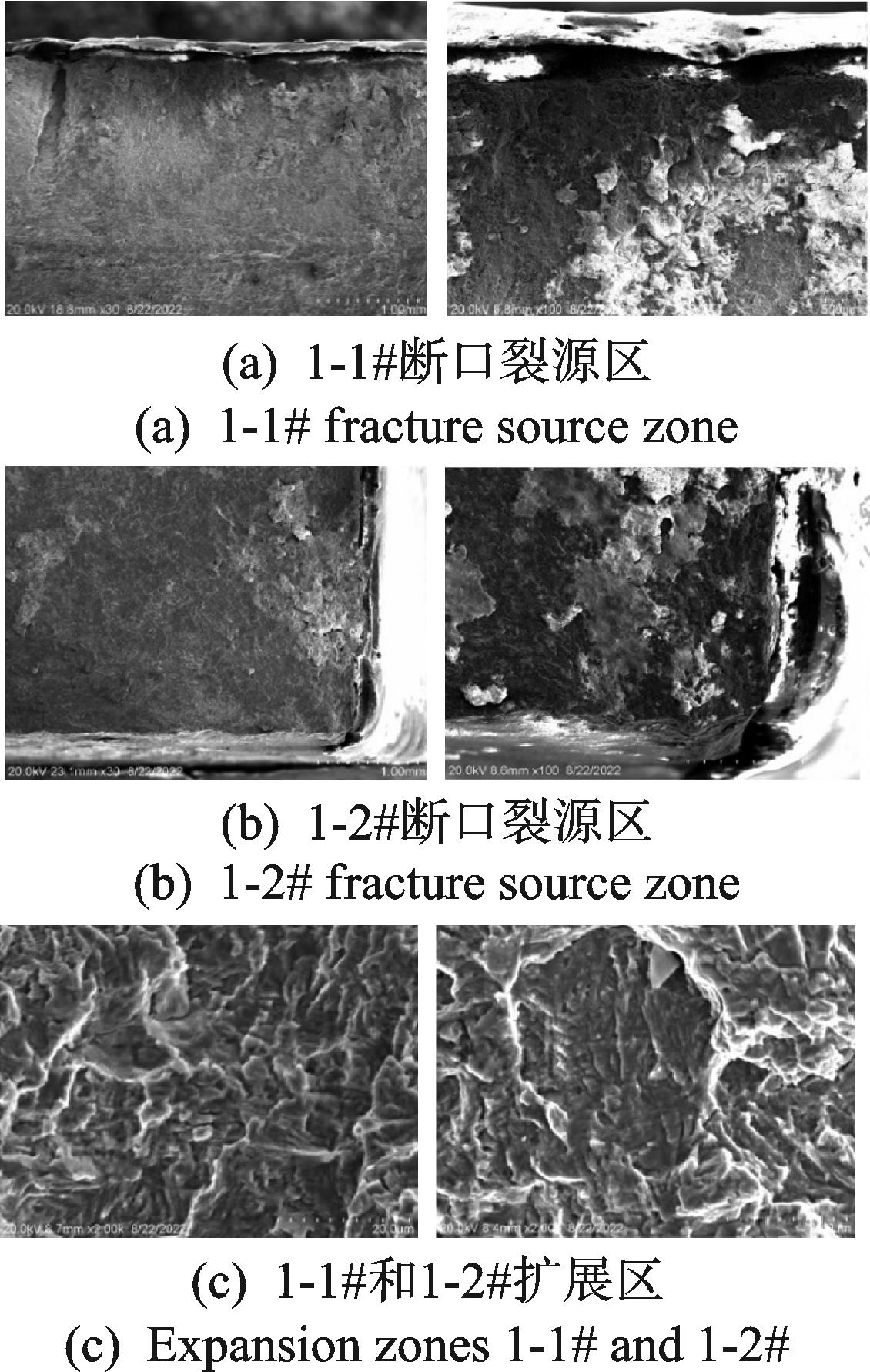

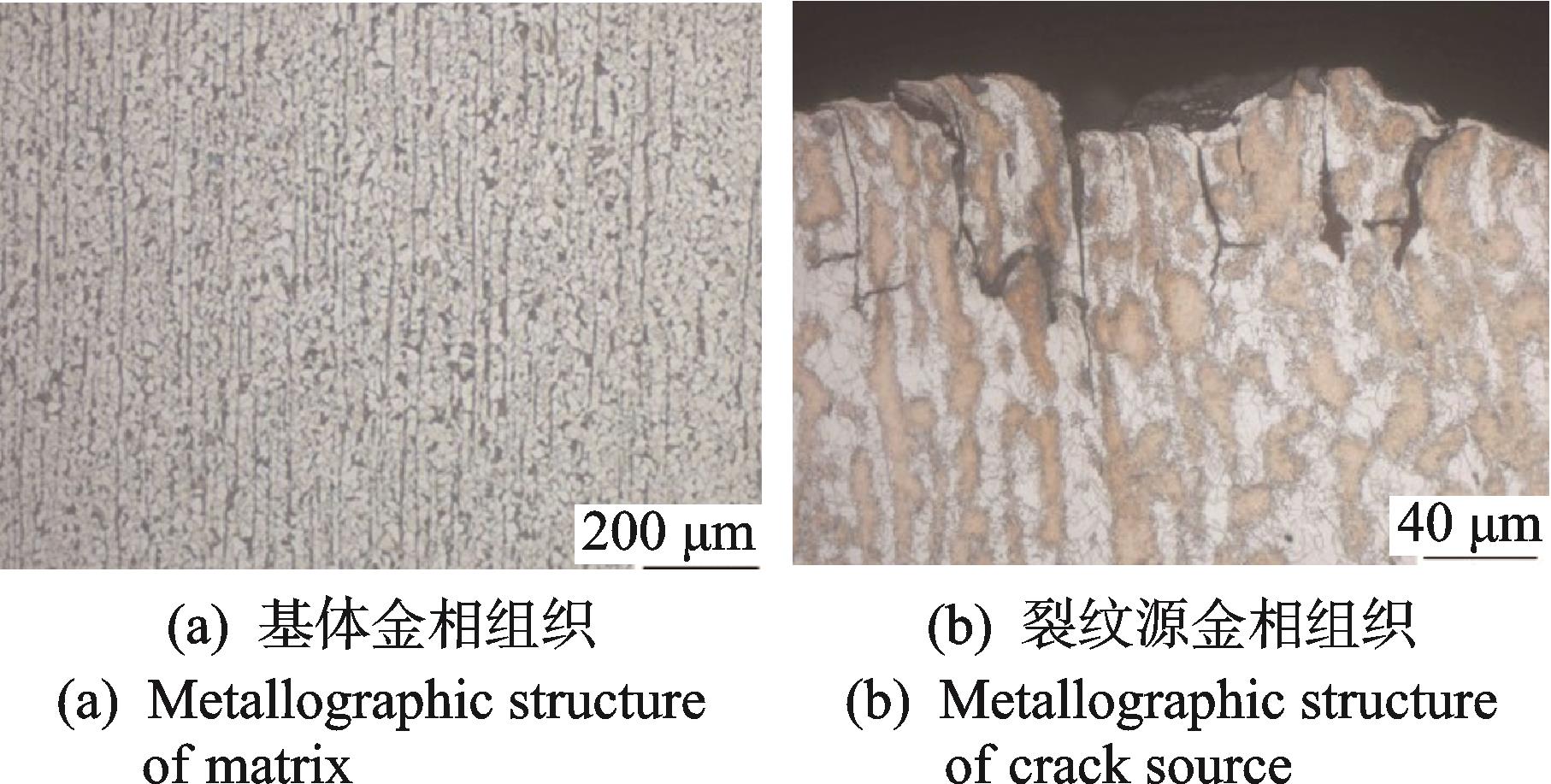

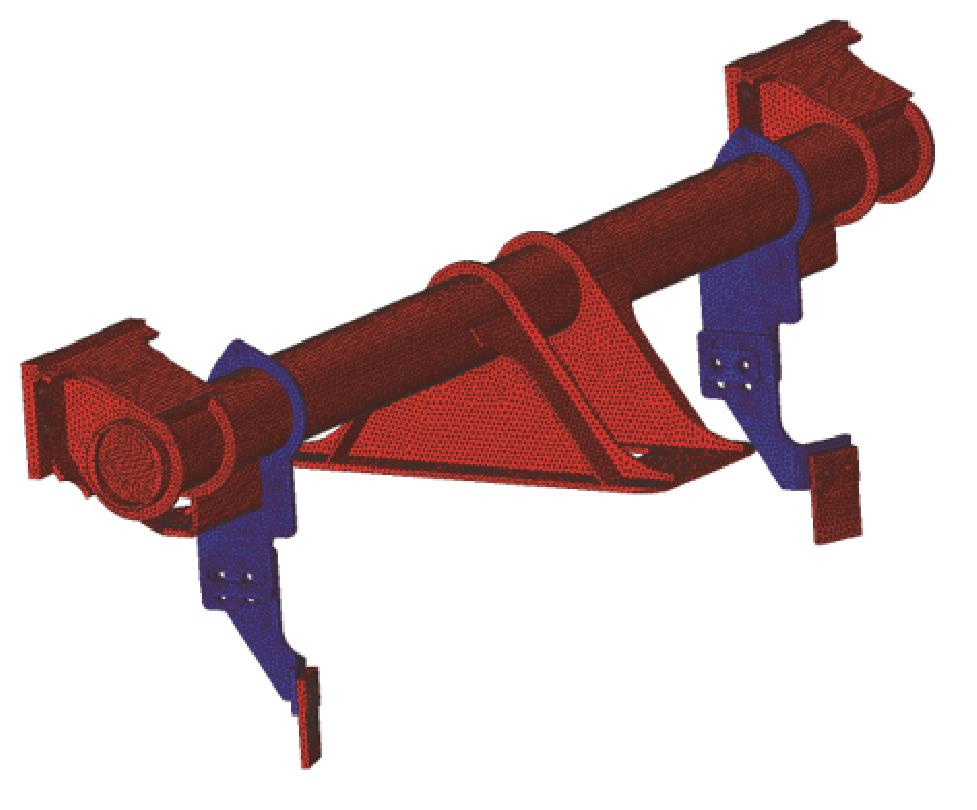

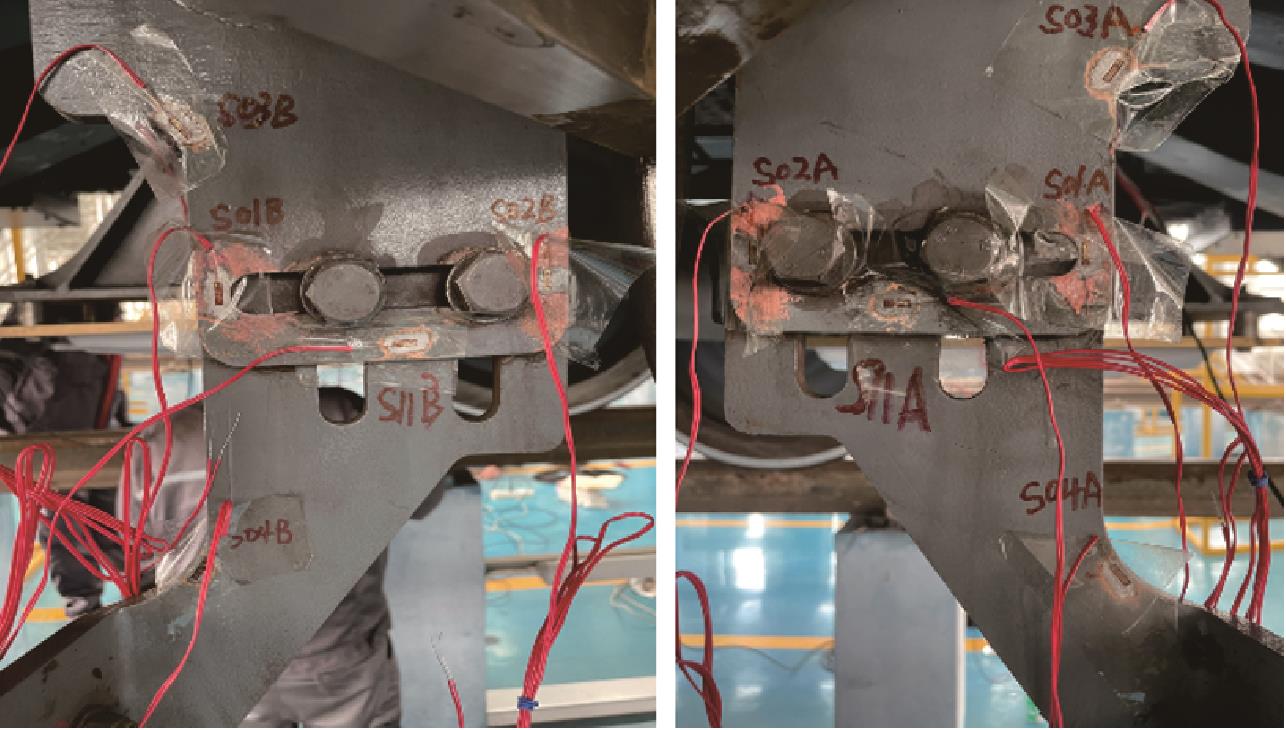

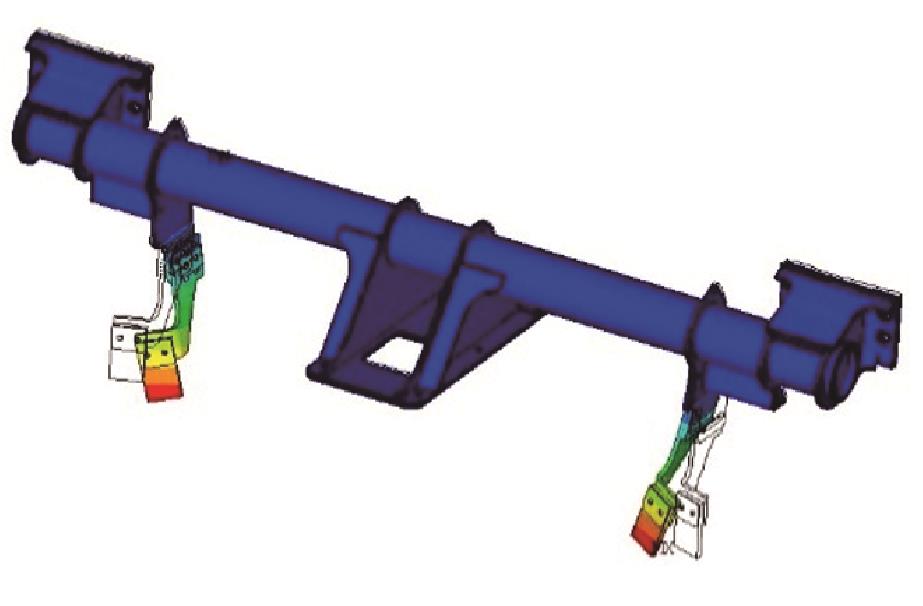

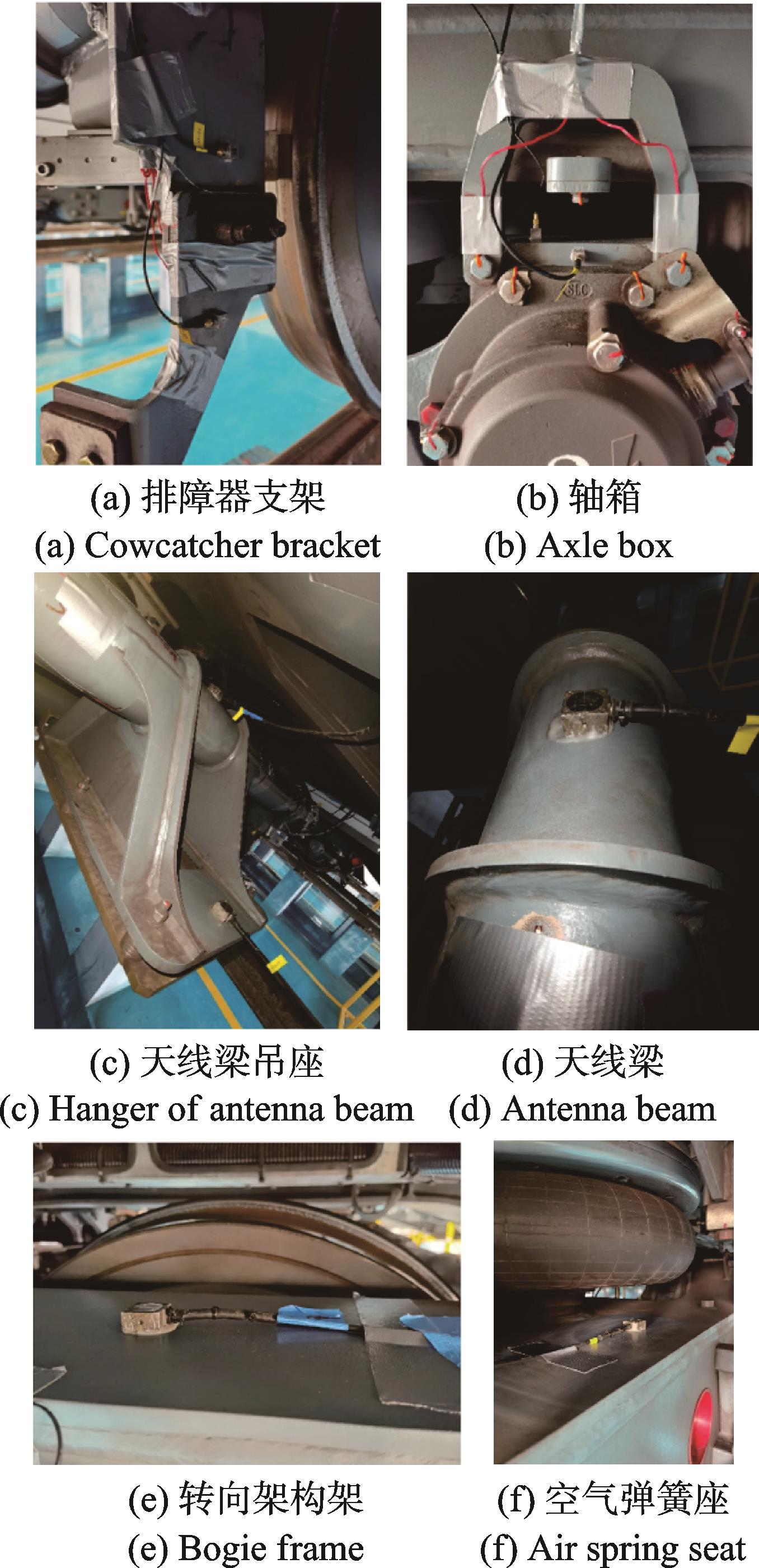

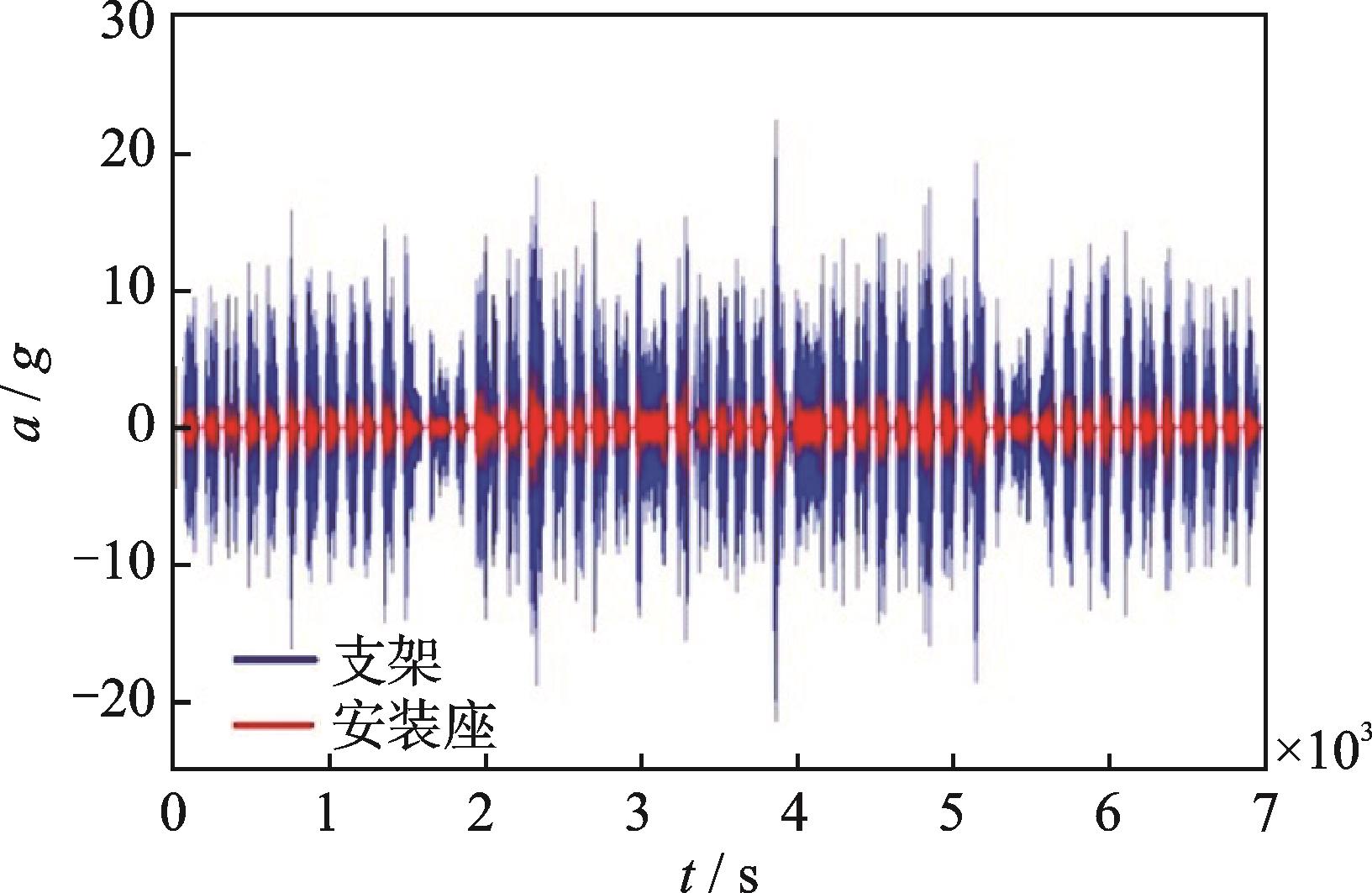

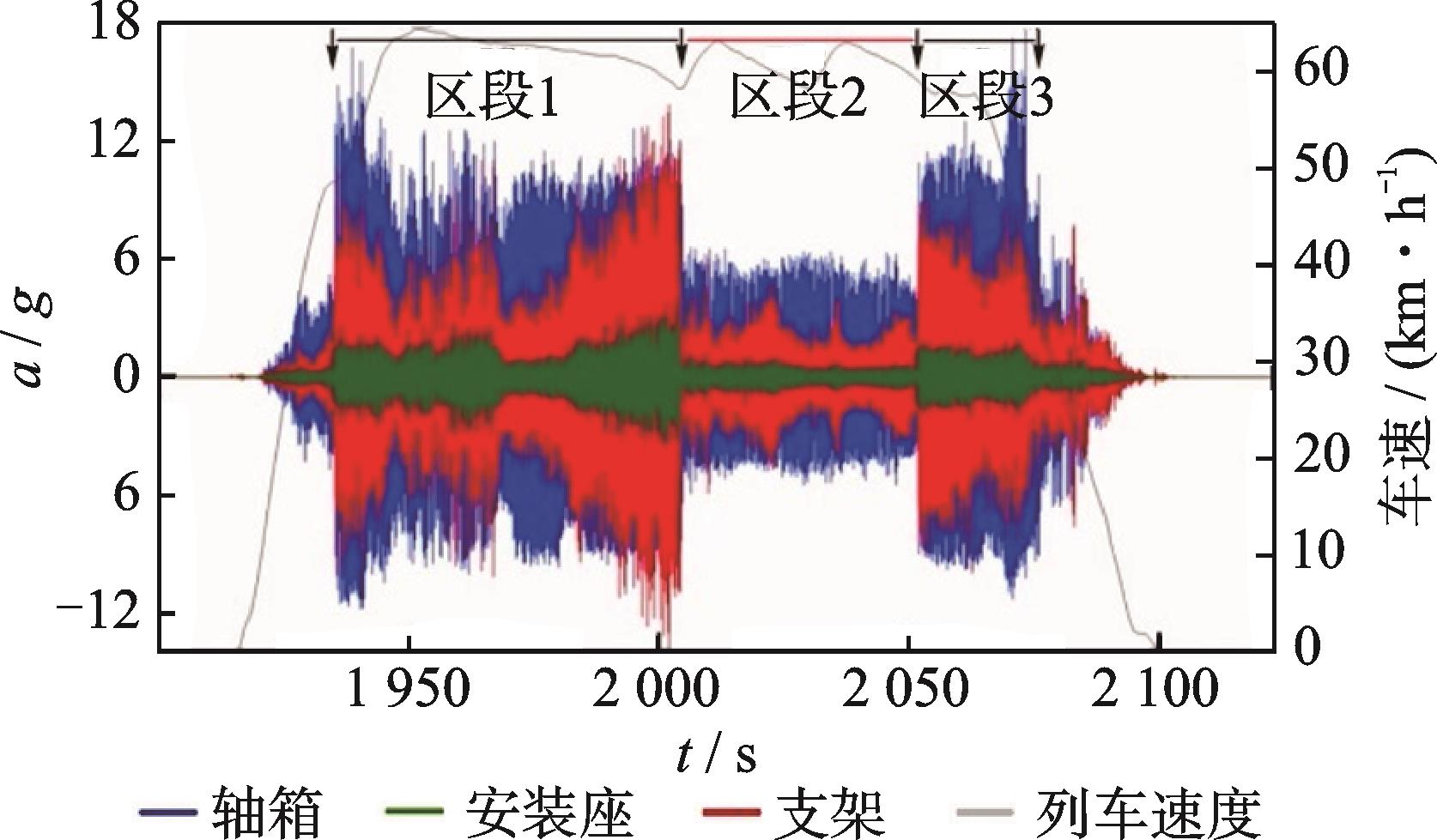

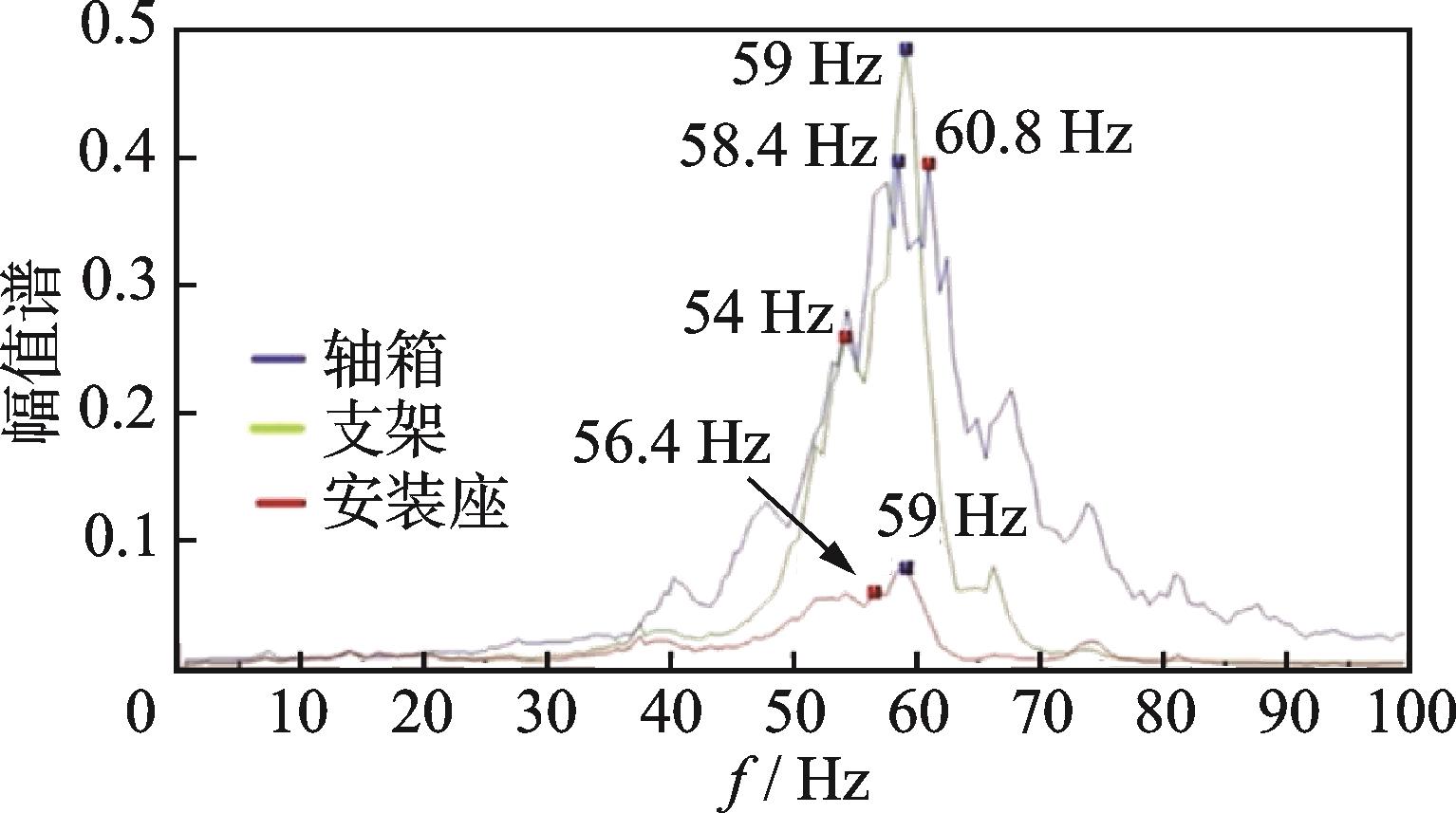

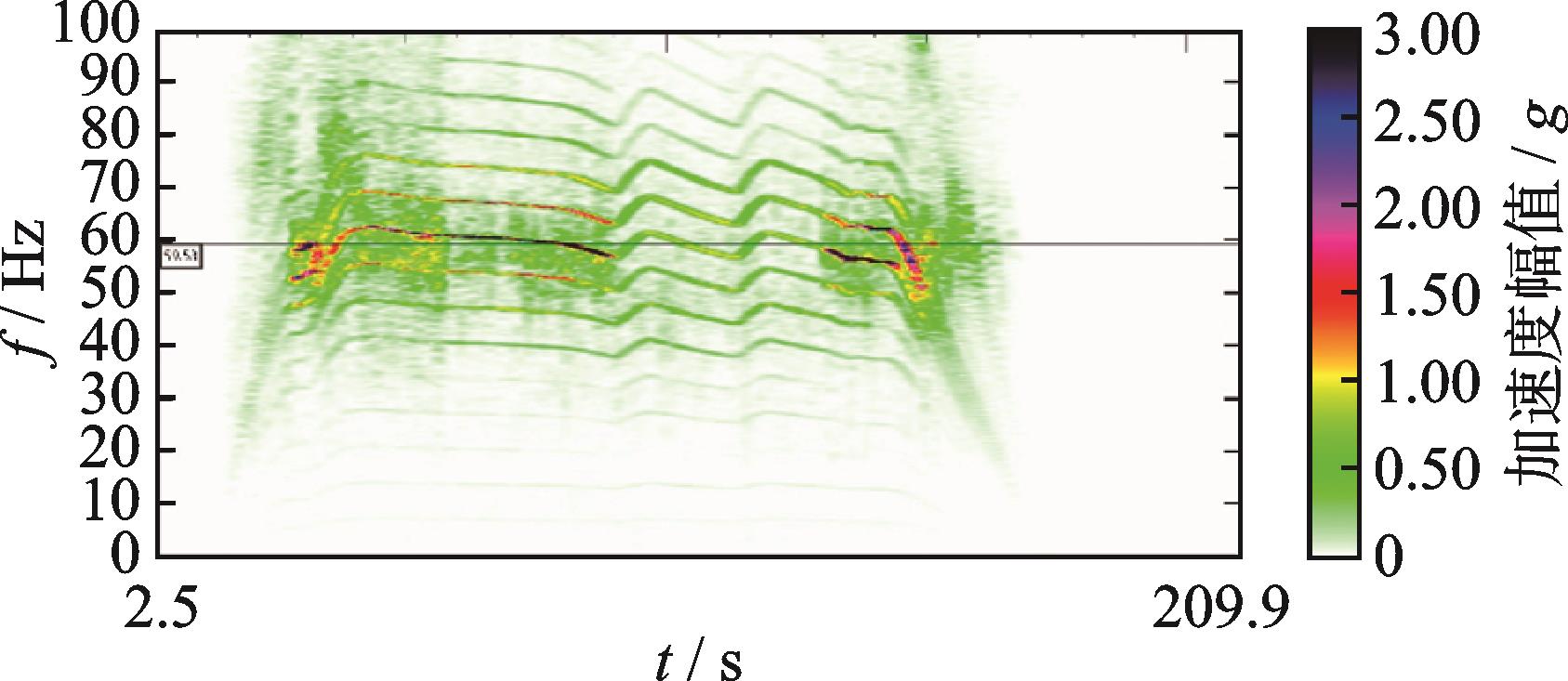

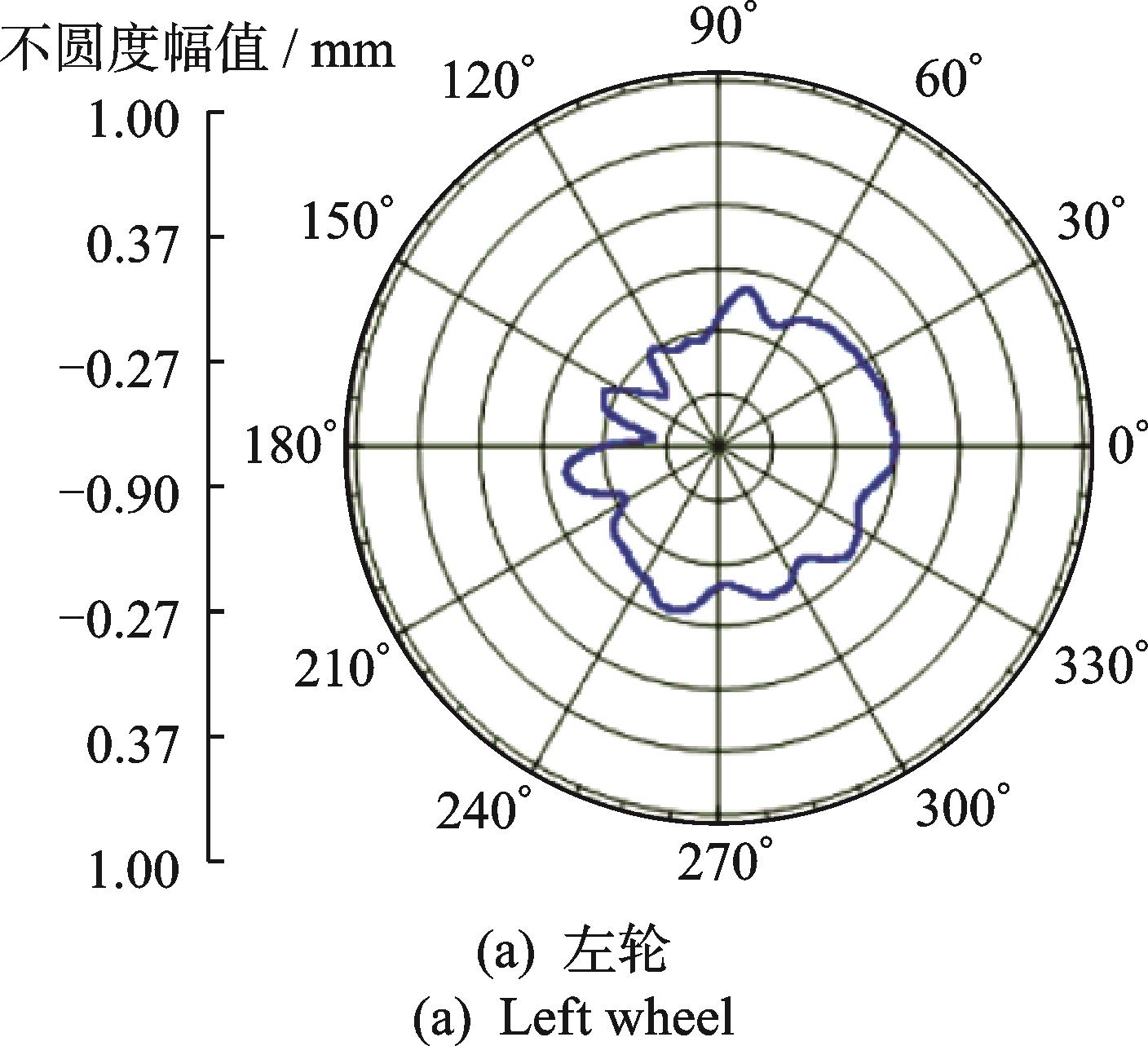

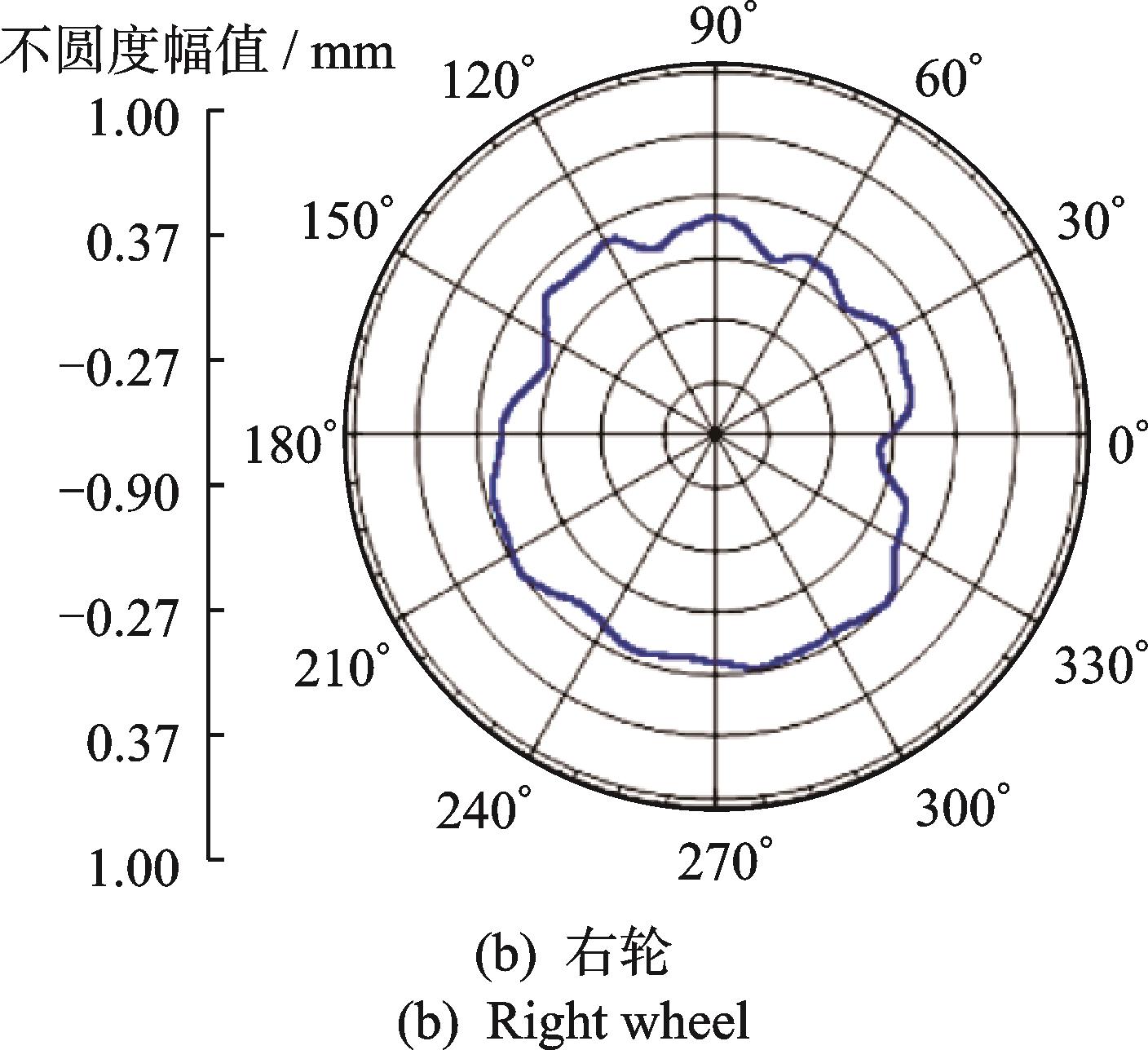

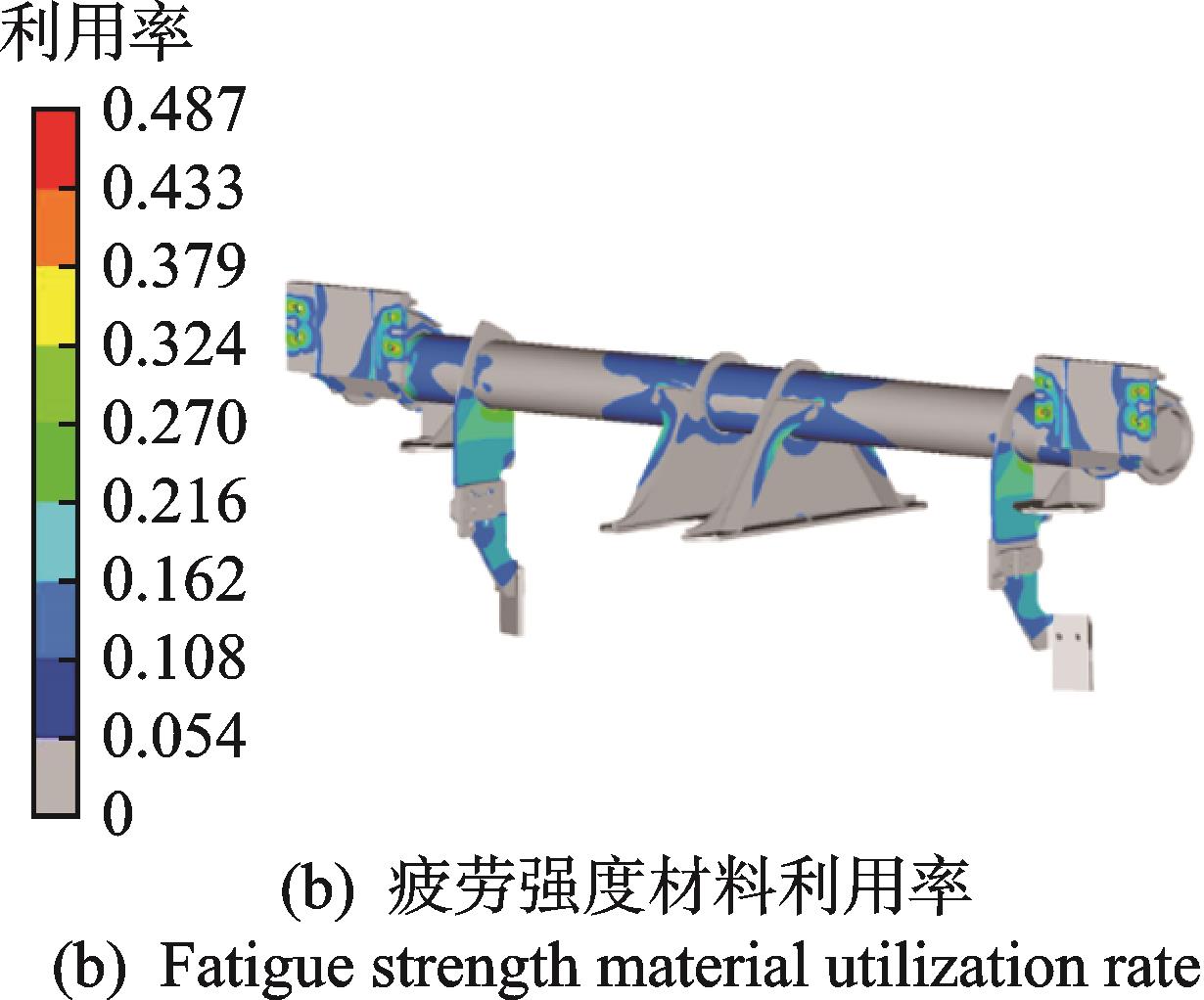

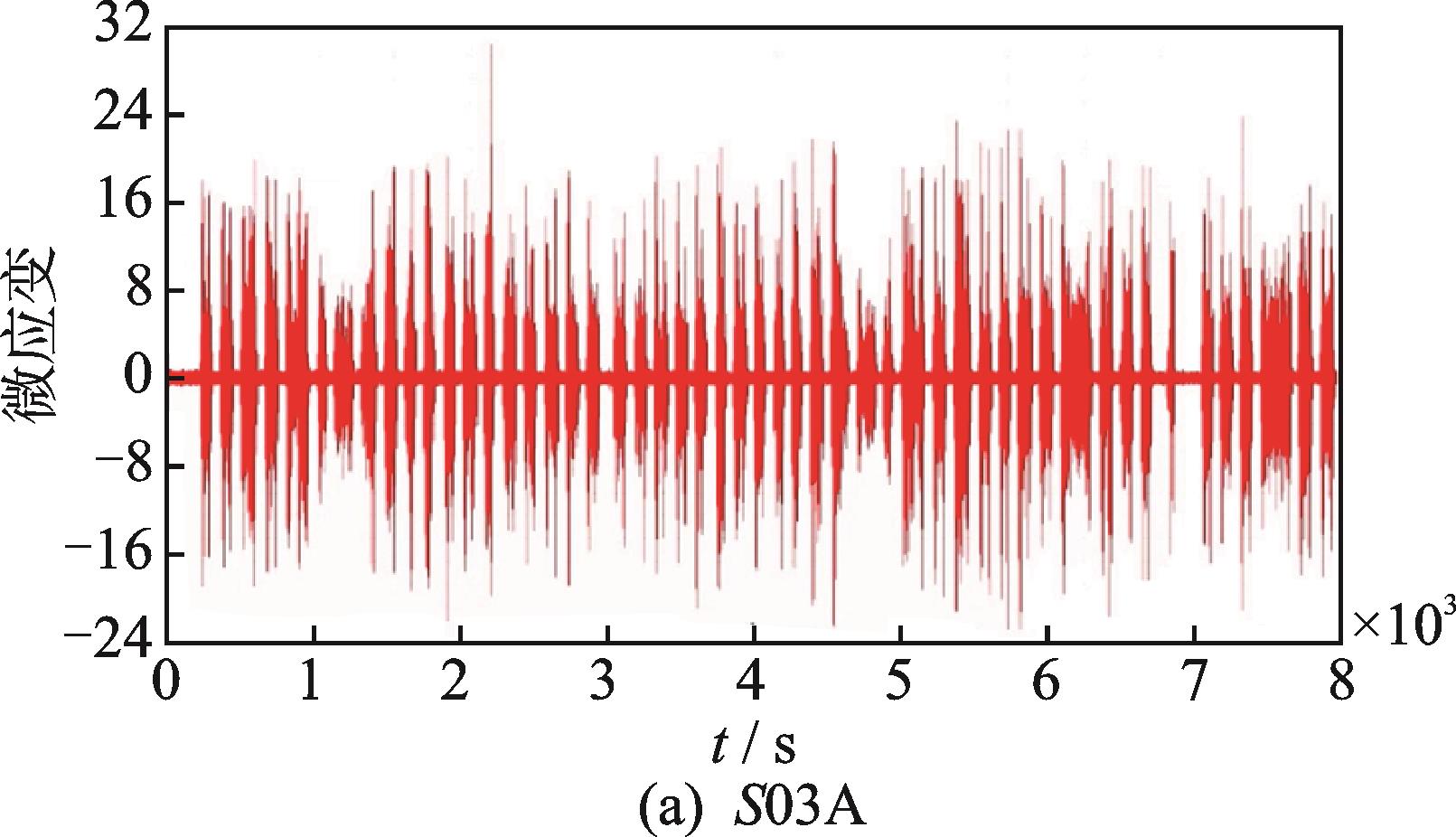

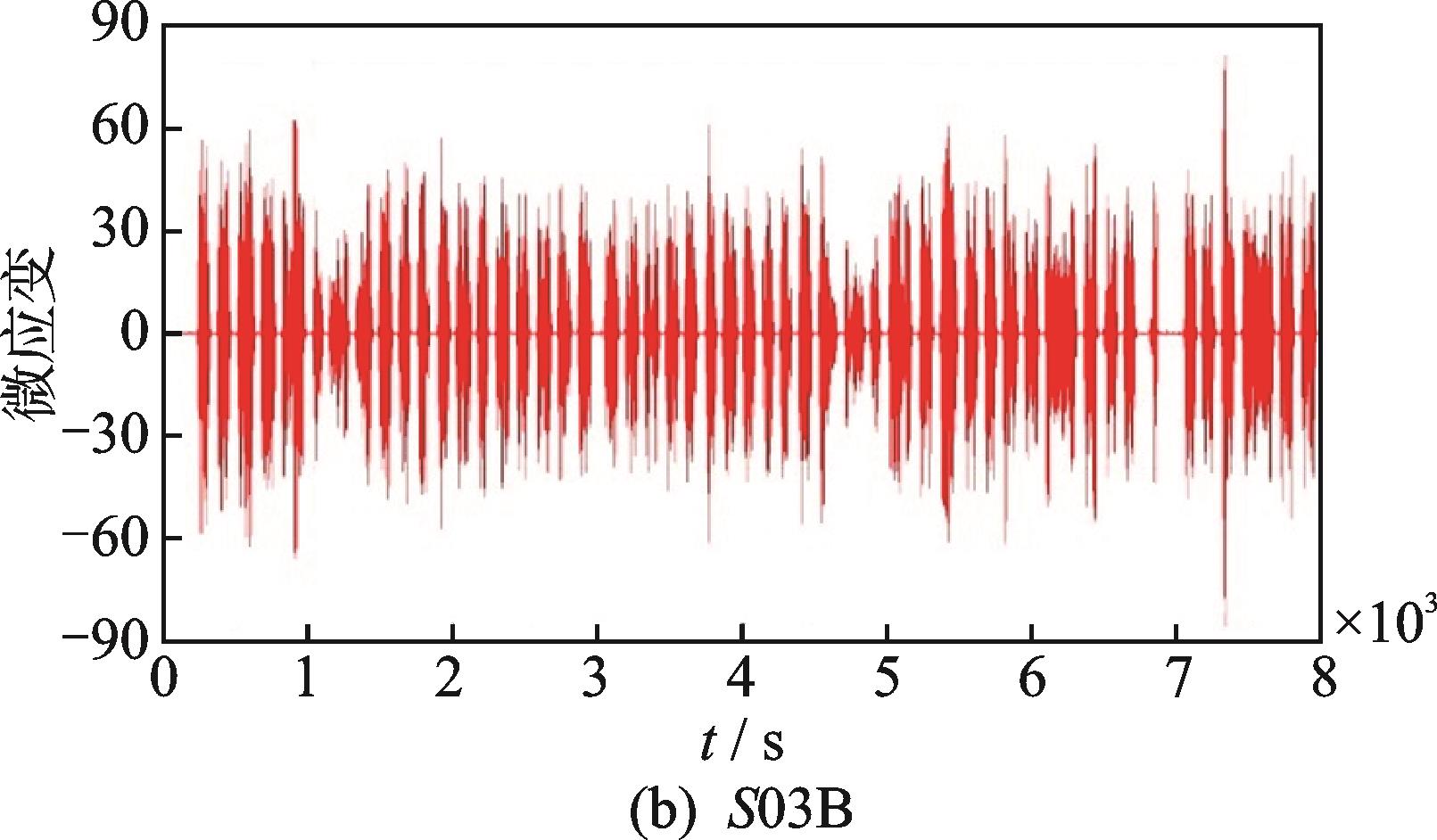

针对地铁列车在运营期间排障器支架断裂问题,以断裂支架为研究对象,通过断口分析、强度仿真计算、动应力试验以及振动特性分析等多种研究手段,揭示支架断裂的复合原因。结果表明:长期高频交变载荷作用诱发支架结构疲劳故障,表面加工方式不当引起其疲劳寿命降低;现有轮轨条件下,排障器摆动量较大,存在动应力过大的问题;全线道床结构类型与排障器支架横向弯曲模态频率接近,导致的共振现象使振动能量变大,长期运营造成振动疲劳断裂;为避免排障器支架断裂的发生,建议在设计阶段采用更具有抗振、耐疲劳性能的材料,提高排障器的摆动稳定性,并对其结构进行优化,降低其共振频率。

针对地铁列车在运营期间排障器支架断裂问题,以断裂支架为研究对象,通过断口分析、强度仿真计算、动应力试验以及振动特性分析等多种研究手段,揭示支架断裂的复合原因。结果表明:长期高频交变载荷作用诱发支架结构疲劳故障,表面加工方式不当引起其疲劳寿命降低;现有轮轨条件下,排障器摆动量较大,存在动应力过大的问题;全线道床结构类型与排障器支架横向弯曲模态频率接近,导致的共振现象使振动能量变大,长期运营造成振动疲劳断裂;为避免排障器支架断裂的发生,建议在设计阶段采用更具有抗振、耐疲劳性能的材料,提高排障器的摆动稳定性,并对其结构进行优化,降低其共振频率。

2025,45(6):1239-1246, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.023

摘要:

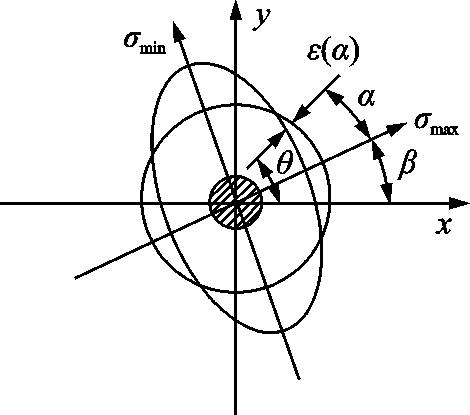

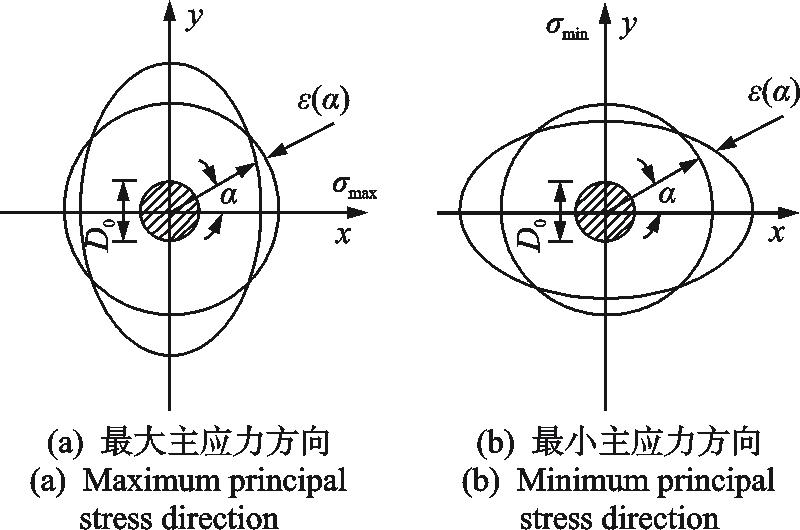

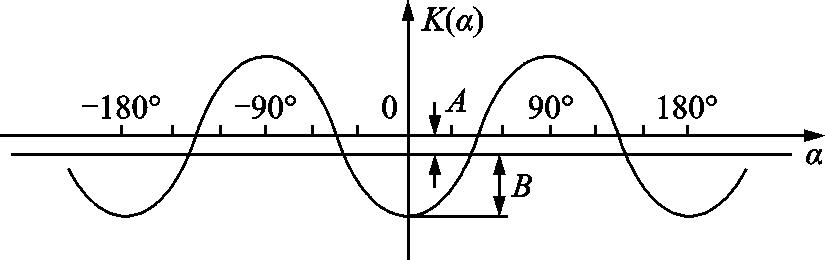

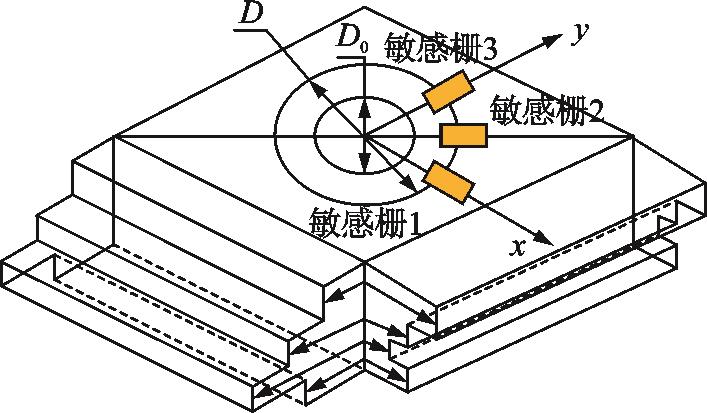

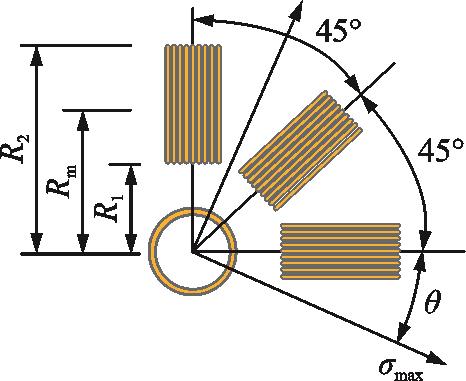

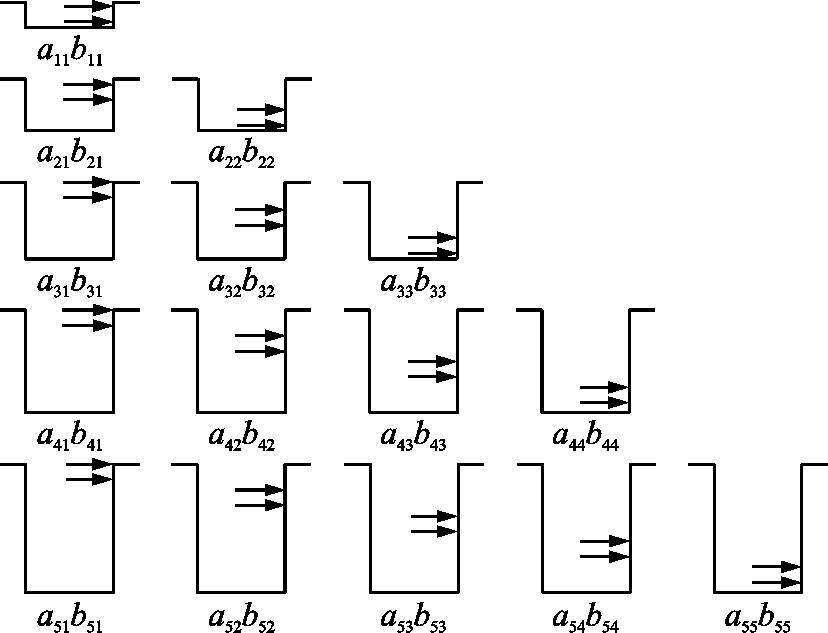

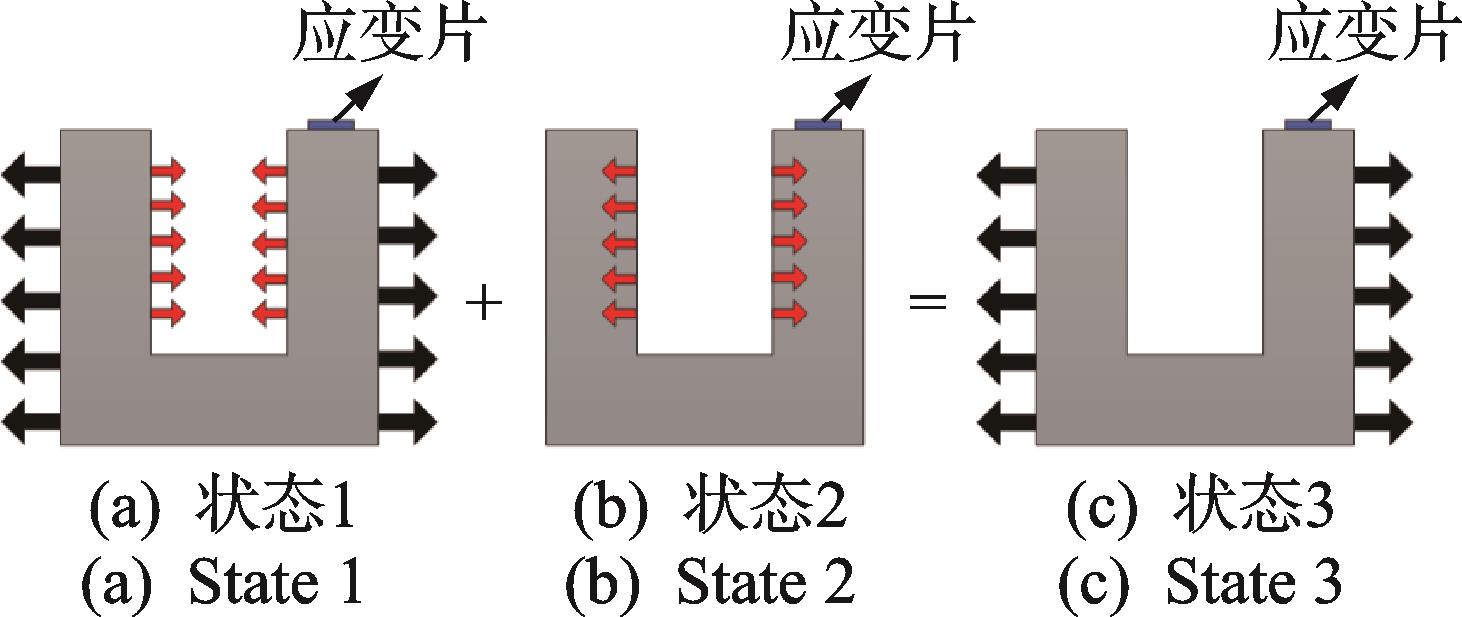

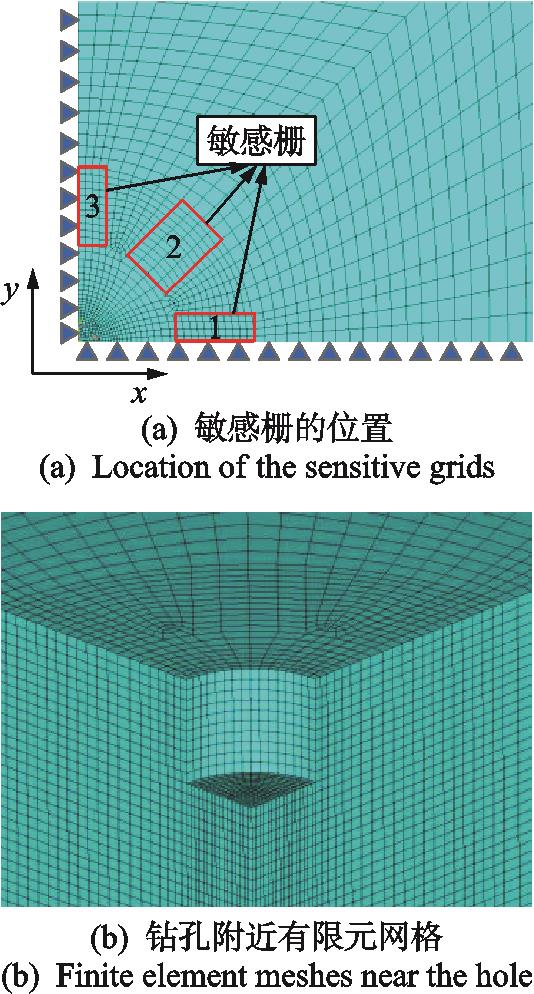

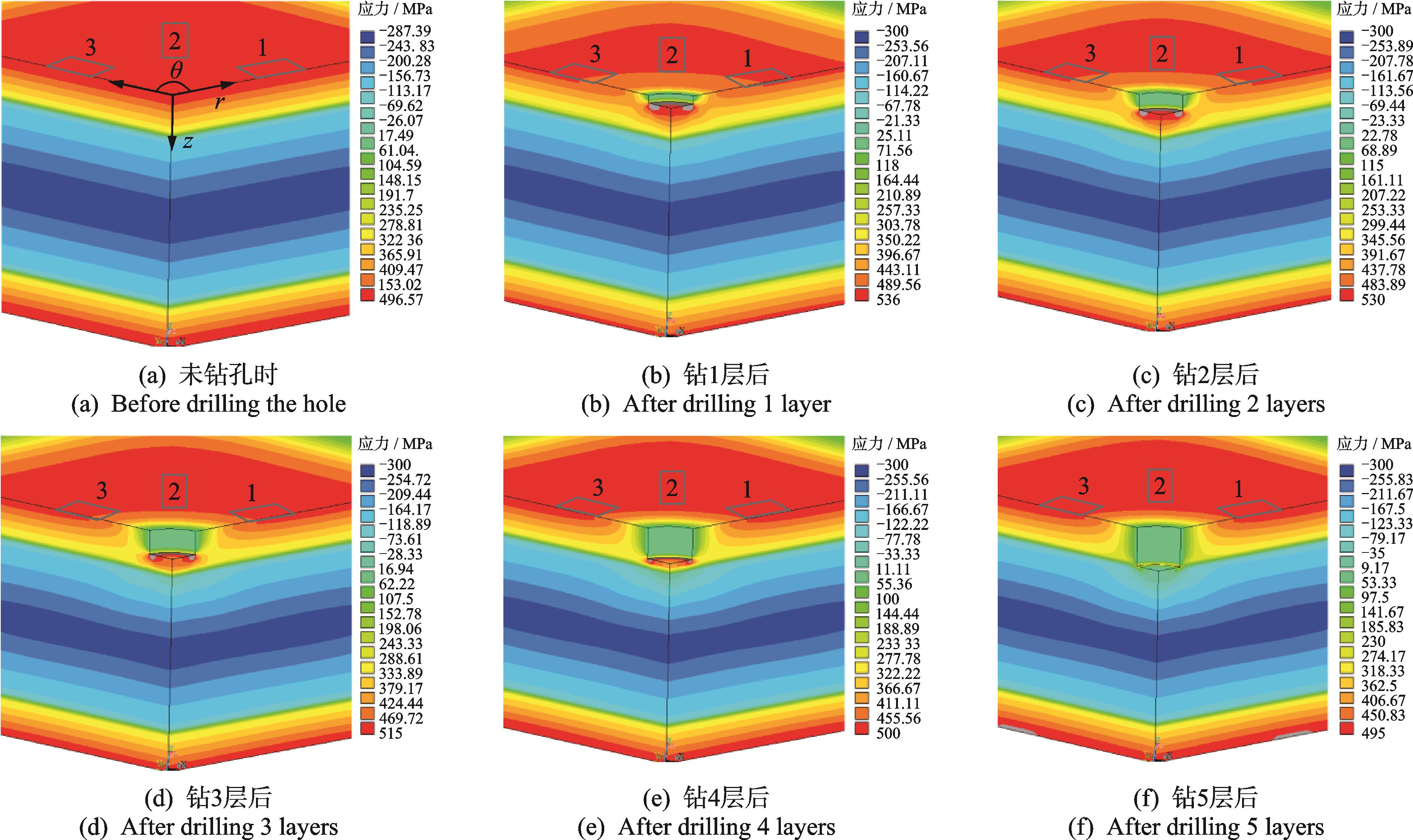

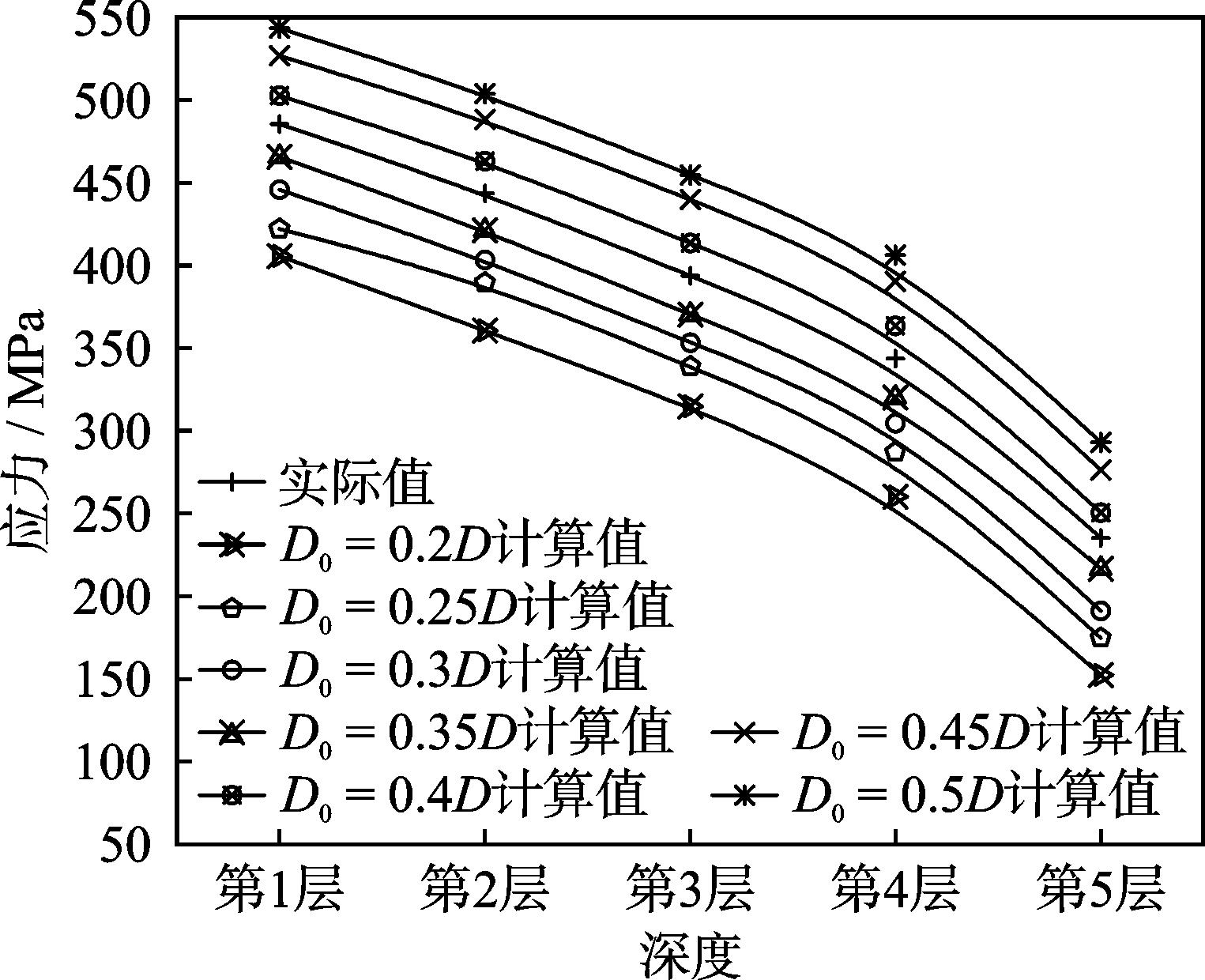

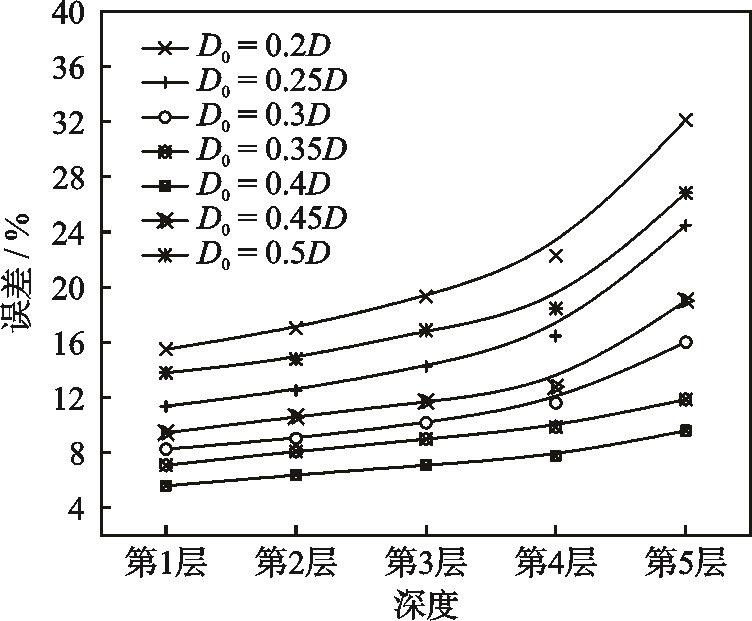

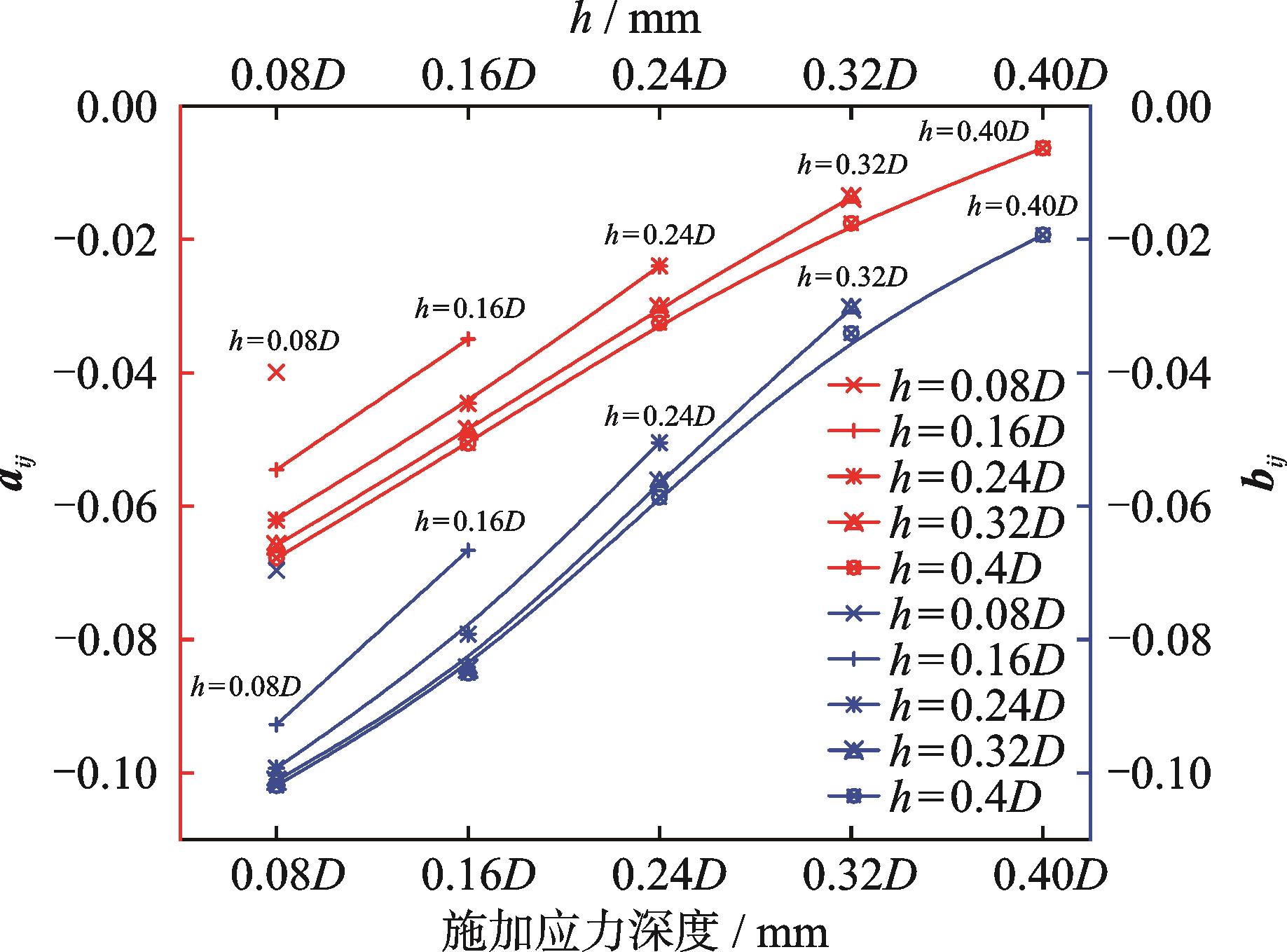

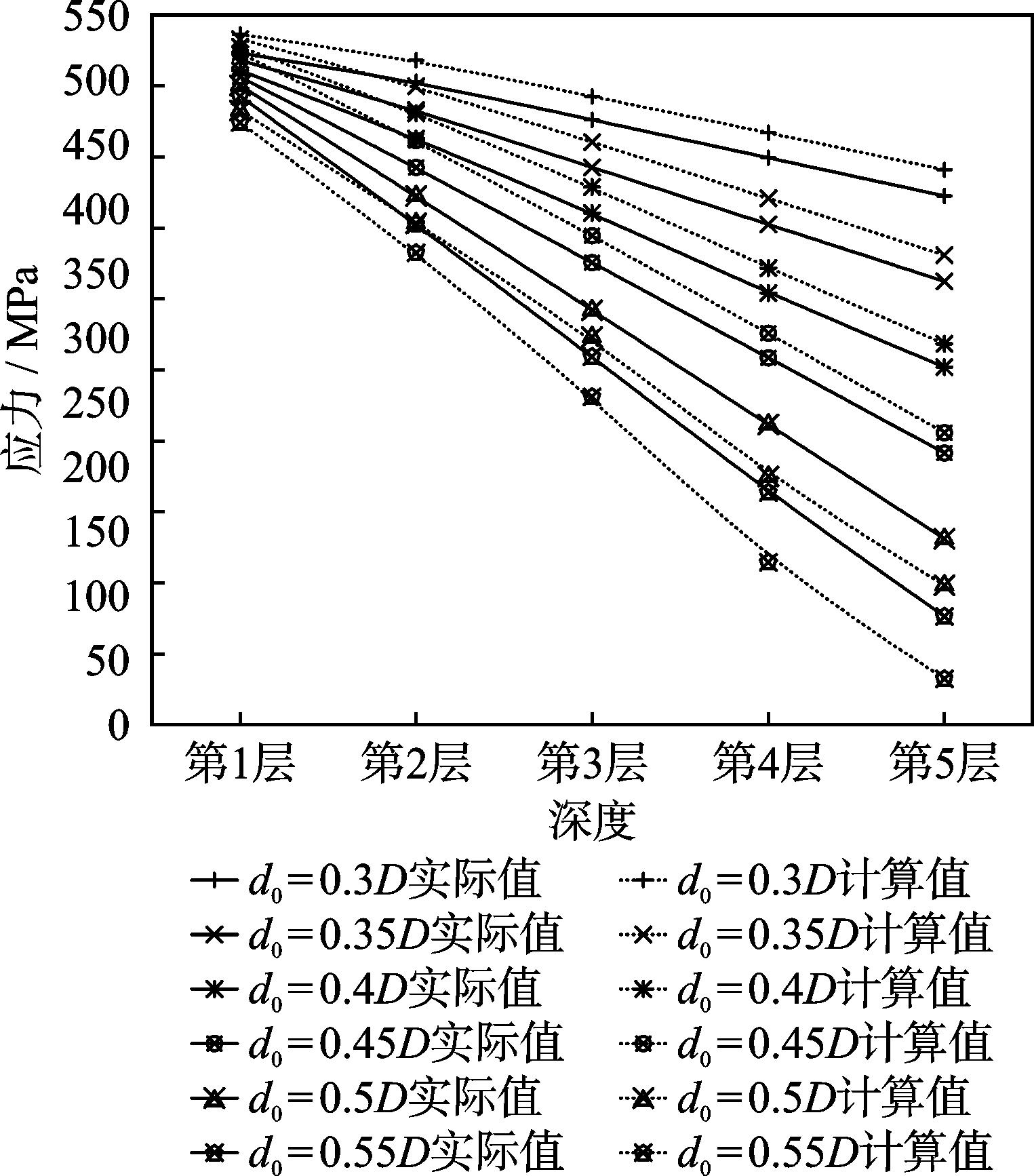

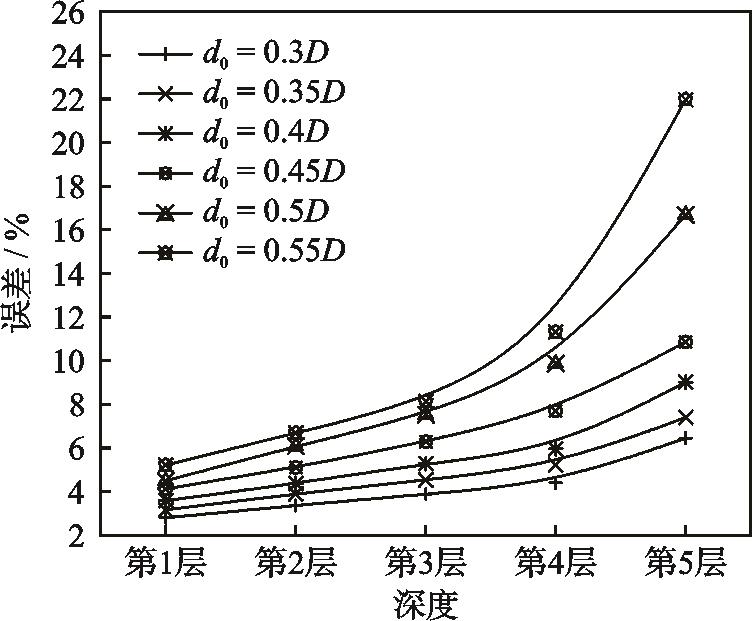

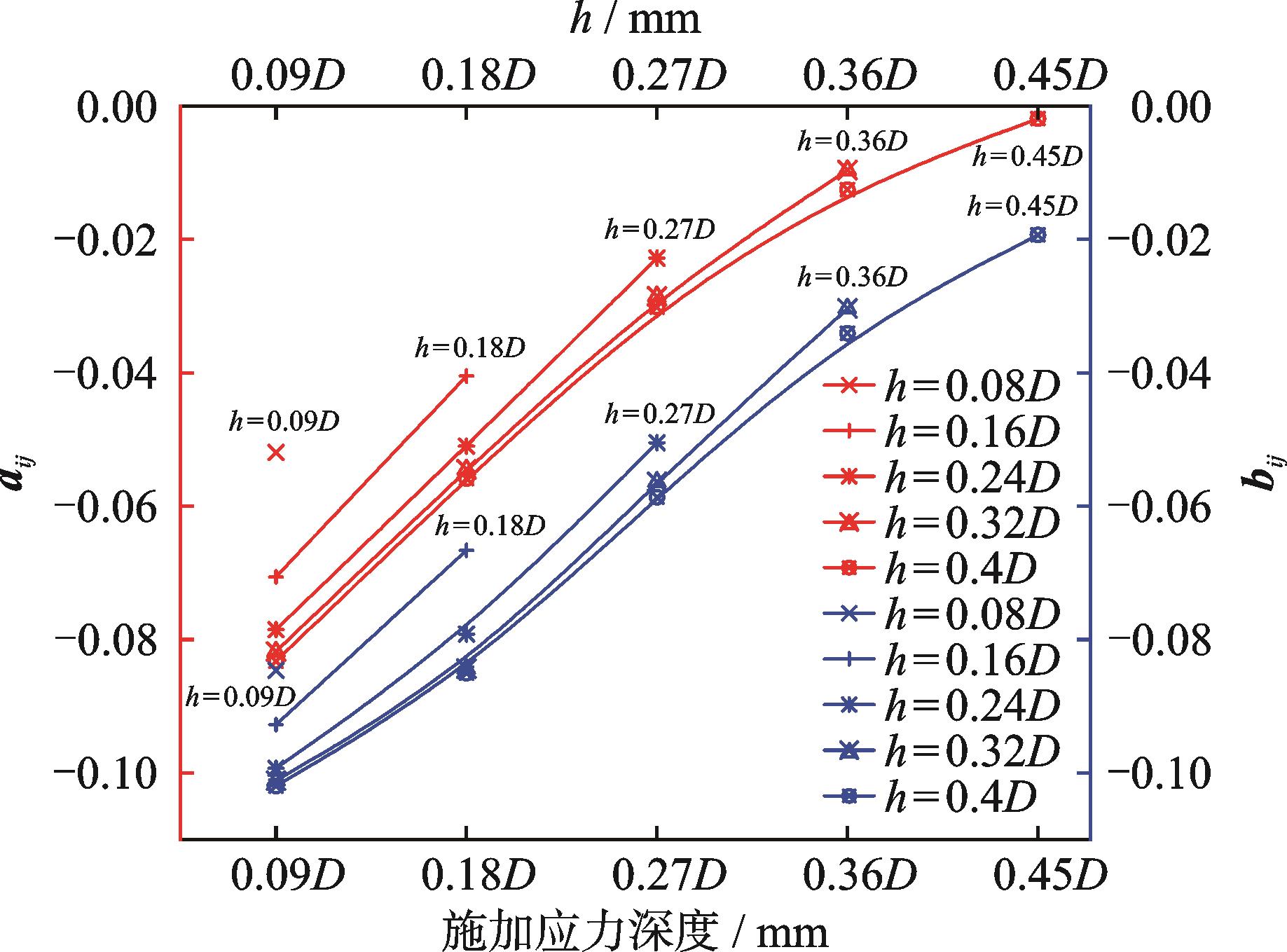

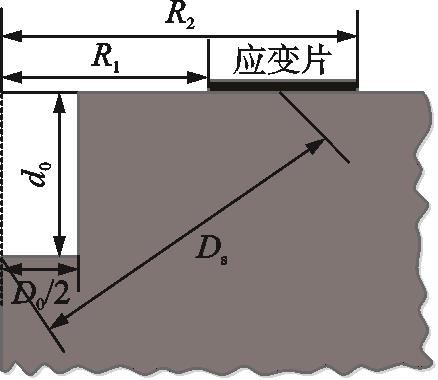

为分析钻孔孔深和孔径对测量残余应力精度的影响,首先,基于ANSYS软件构建三维有限元模型,通过改变孔径和钻孔深度,对中心圆直径为9.6 mm的B型应变片进行应变释放系数矩阵的标定;其次,在模型深度方向施加已知的不均匀初始应力场,利用应变值和标定的释放系数矩阵计算理论应力值,并与初始应力场进行比较,以优化钻孔孔径和孔深尺寸。结果表明:逐层钻孔法计算误差随钻孔深度增加而增大;当钻孔深度取推荐值、孔径为0.4D时,计算得到的理论应力值与初始应力值之间的最大误差在10%以内;当极限深度在0.45D以内时,测得的应力值误差均小于12%,当超过此极限深度时,误差迅速增大。研究结果为采用其他型号应变片测量残余应力时钻孔孔深和孔径尺寸的取值提供了参考。

为分析钻孔孔深和孔径对测量残余应力精度的影响,首先,基于ANSYS软件构建三维有限元模型,通过改变孔径和钻孔深度,对中心圆直径为9.6 mm的B型应变片进行应变释放系数矩阵的标定;其次,在模型深度方向施加已知的不均匀初始应力场,利用应变值和标定的释放系数矩阵计算理论应力值,并与初始应力场进行比较,以优化钻孔孔径和孔深尺寸。结果表明:逐层钻孔法计算误差随钻孔深度增加而增大;当钻孔深度取推荐值、孔径为0.4D时,计算得到的理论应力值与初始应力值之间的最大误差在10%以内;当极限深度在0.45D以内时,测得的应力值误差均小于12%,当超过此极限深度时,误差迅速增大。研究结果为采用其他型号应变片测量残余应力时钻孔孔深和孔径尺寸的取值提供了参考。

2025,45(6):1247-1253, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.024

摘要:

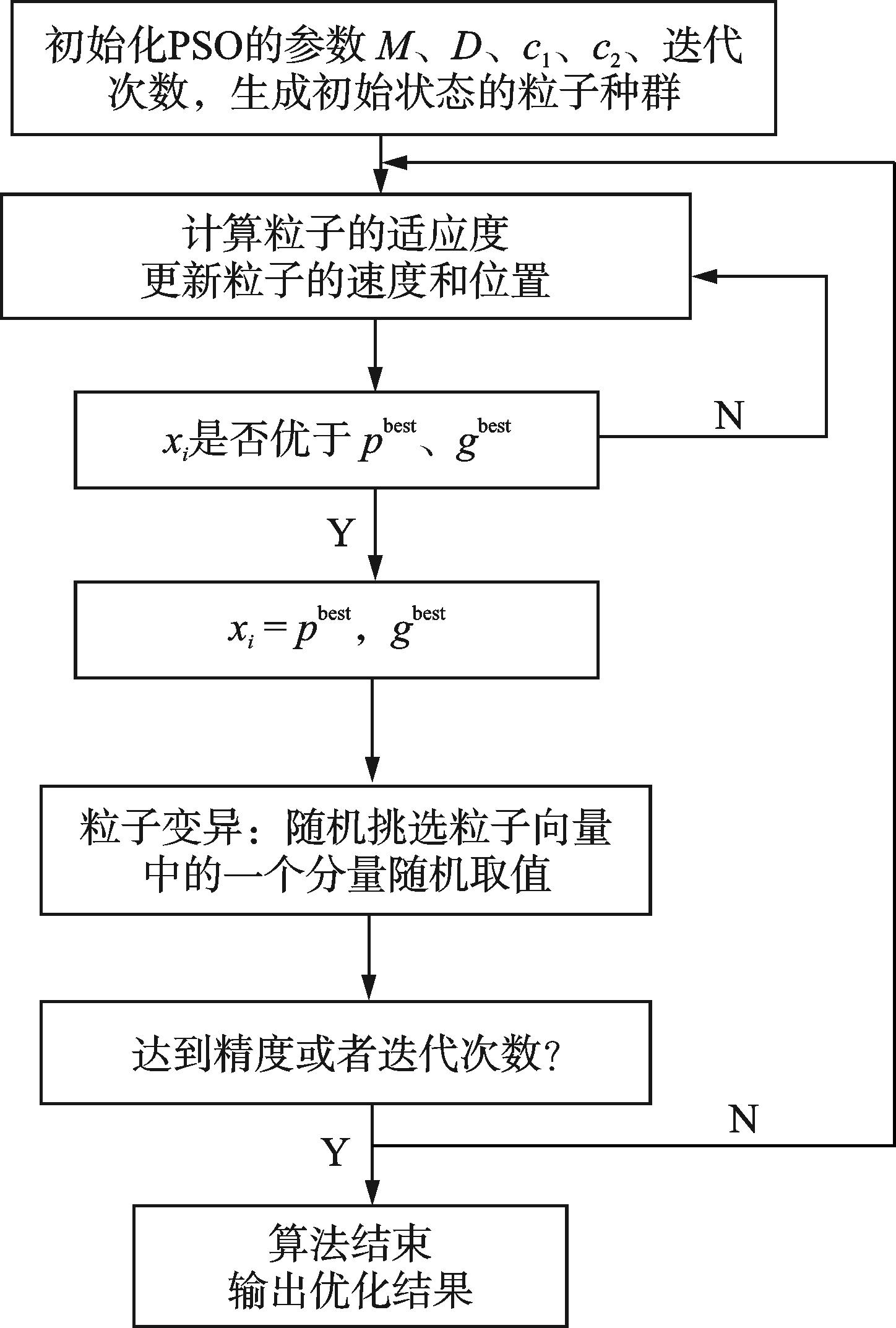

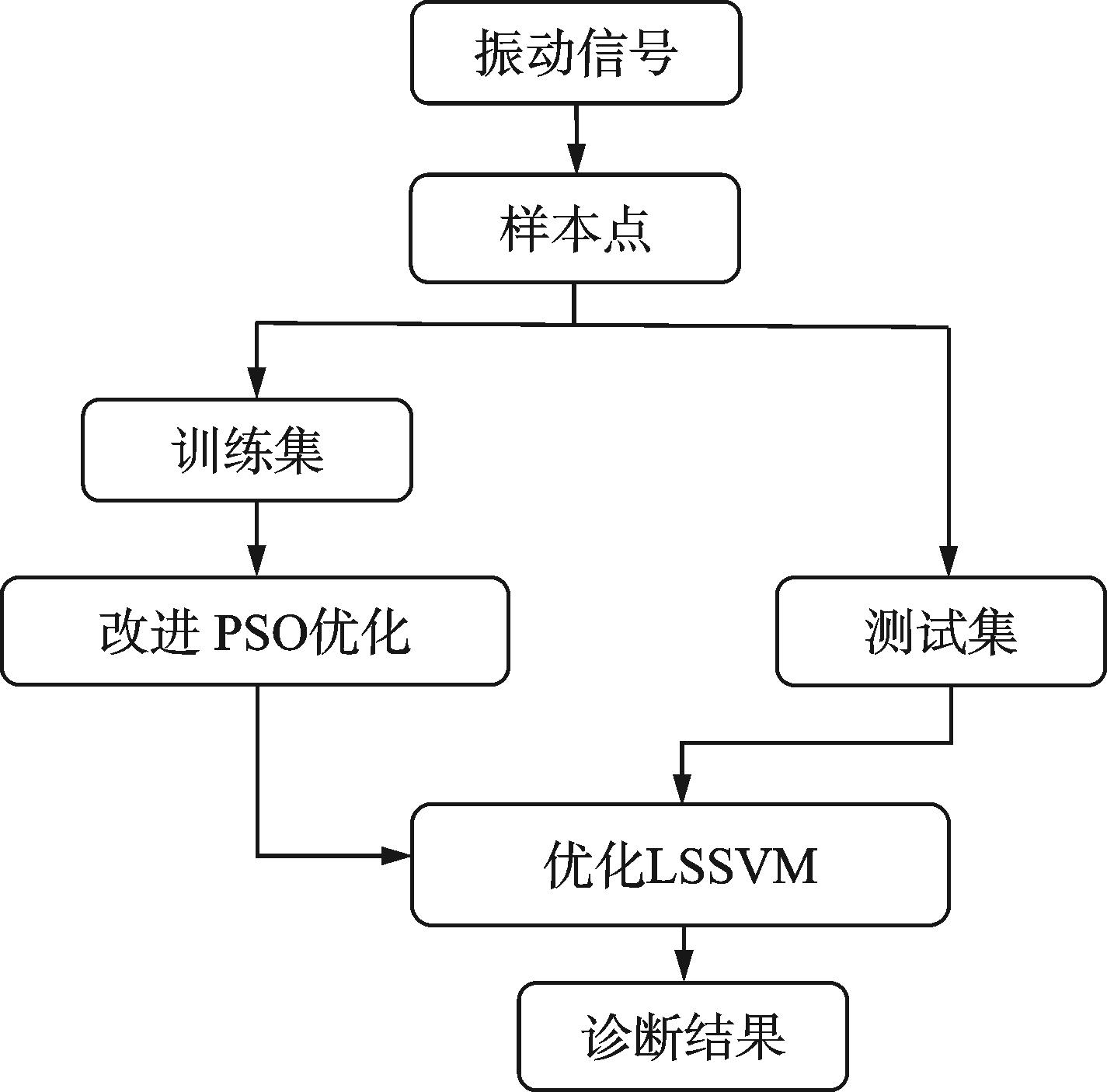

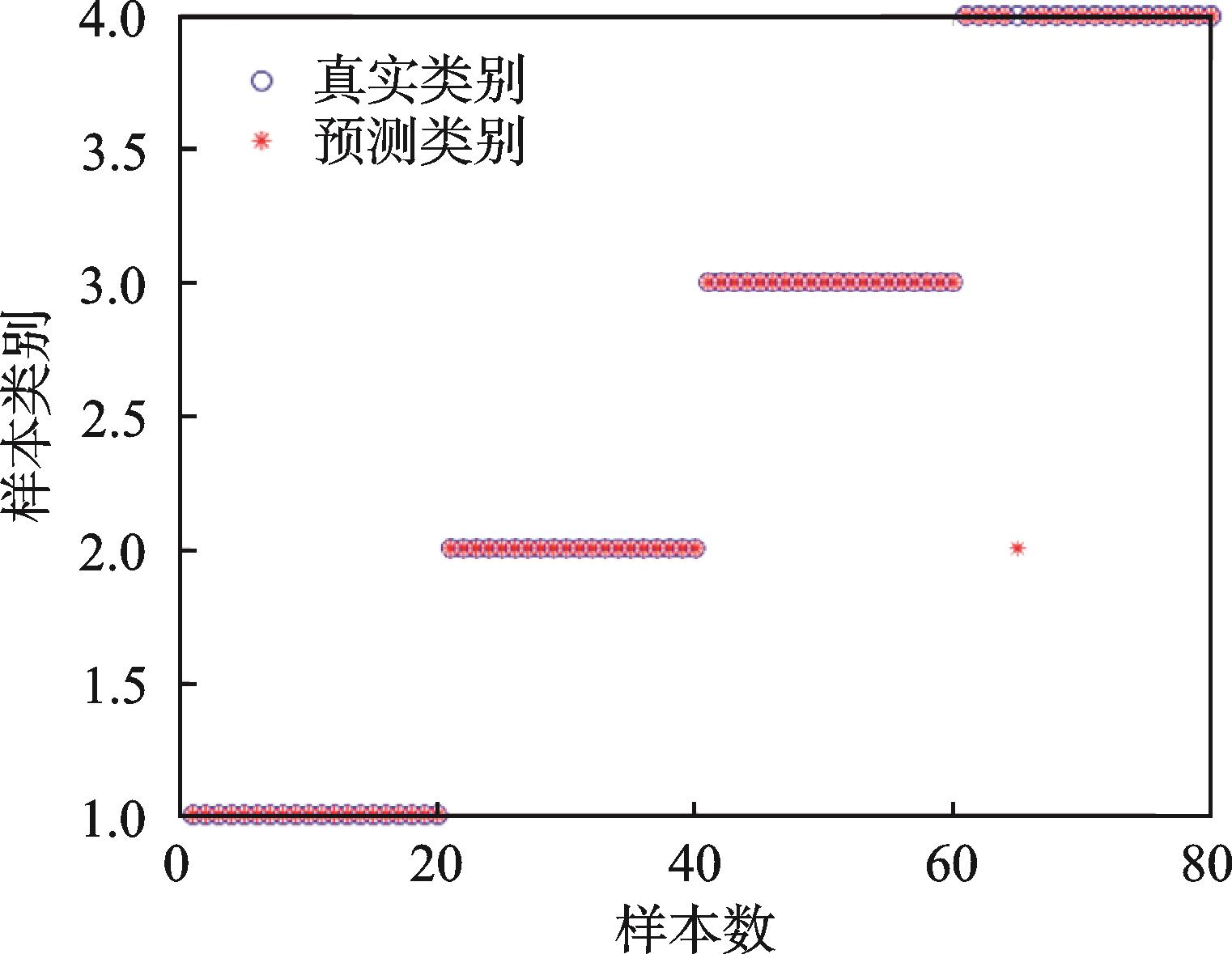

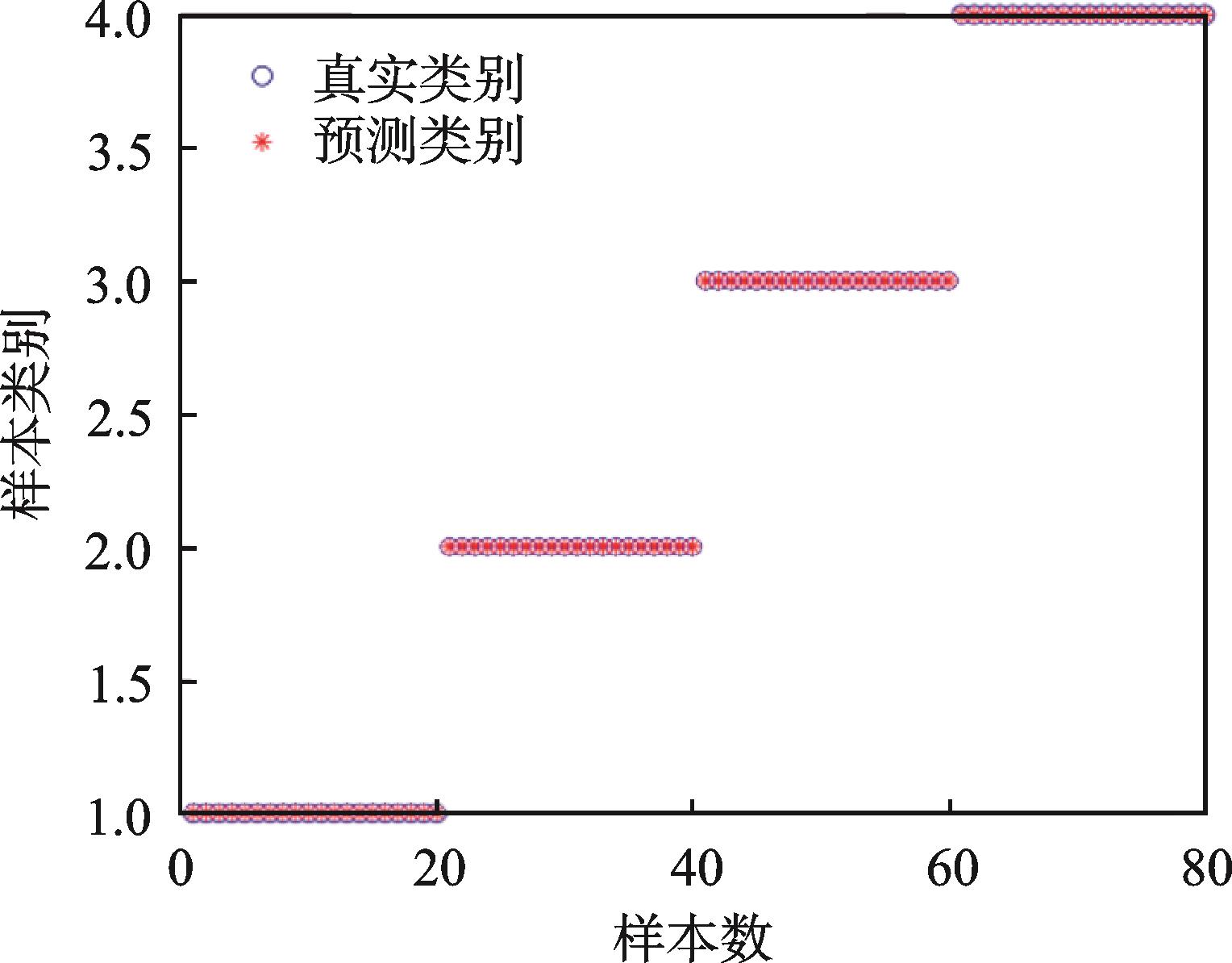

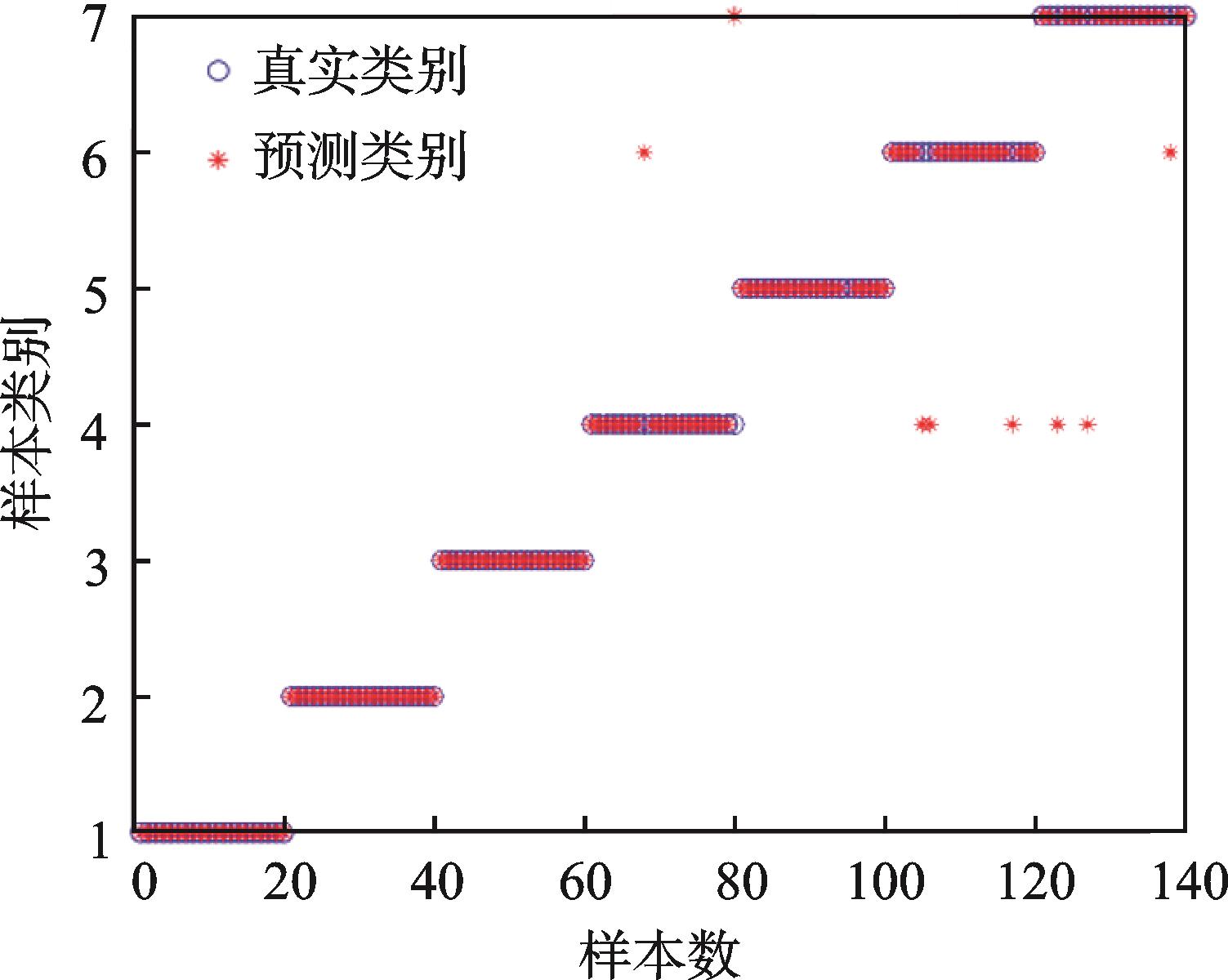

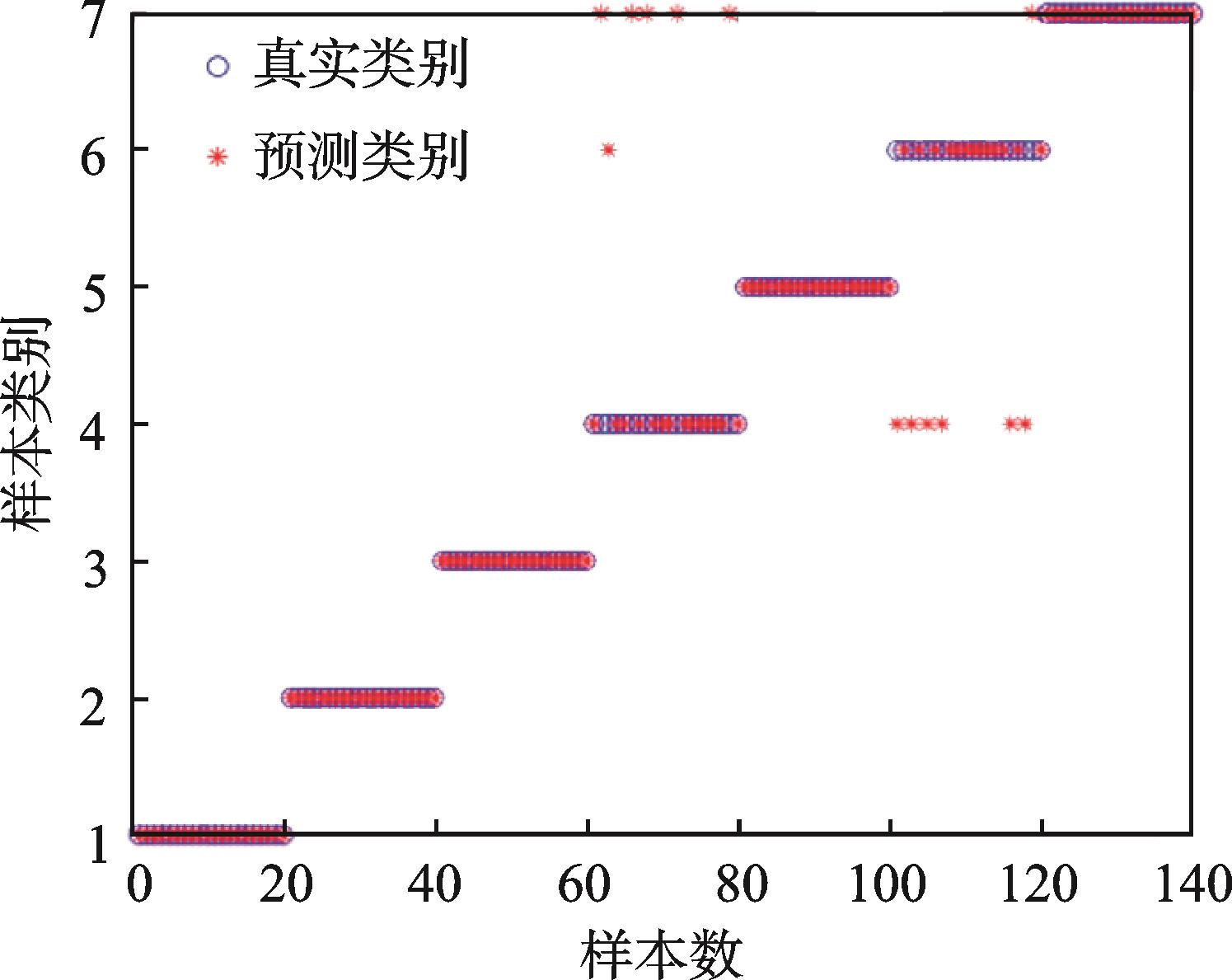

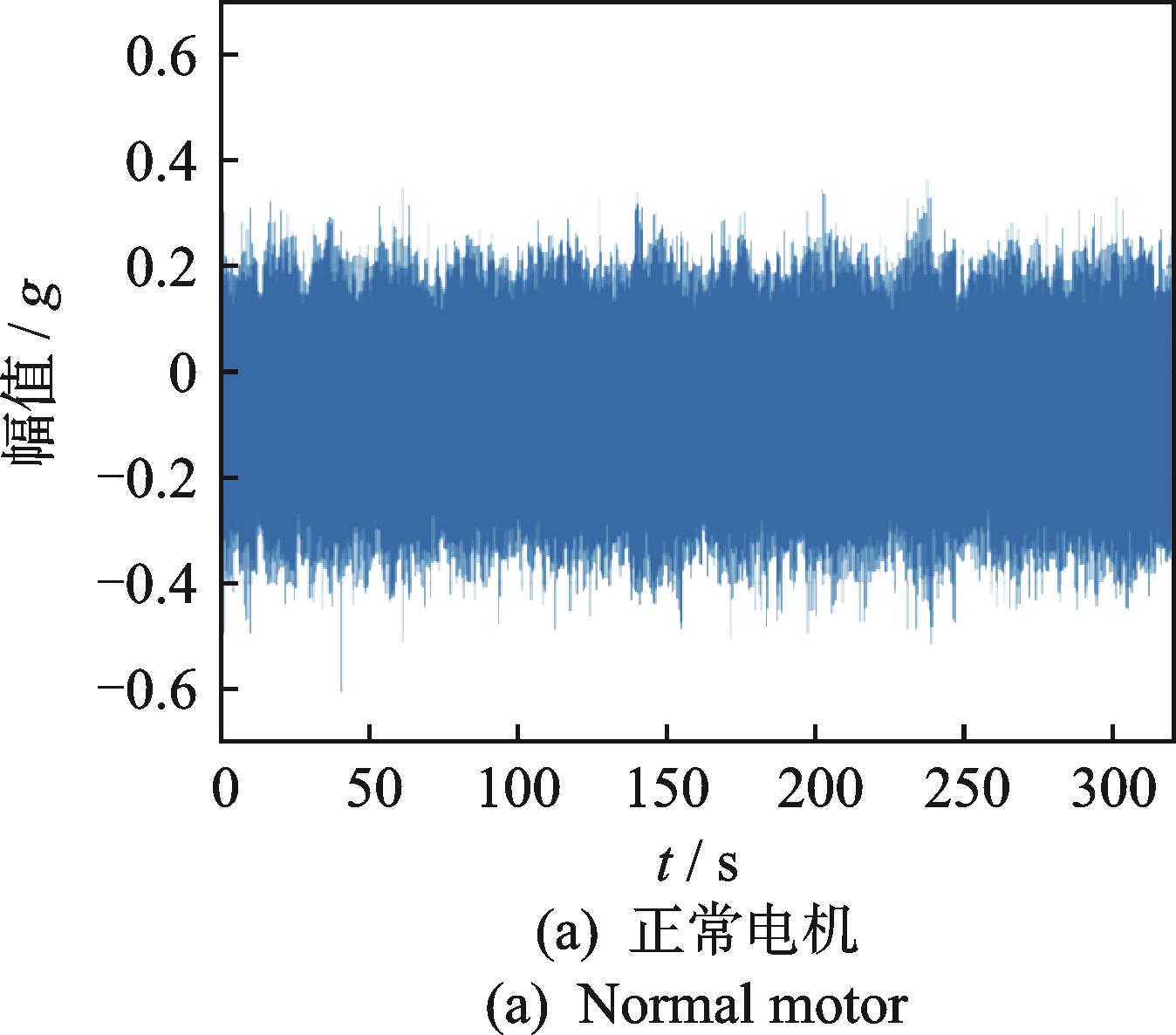

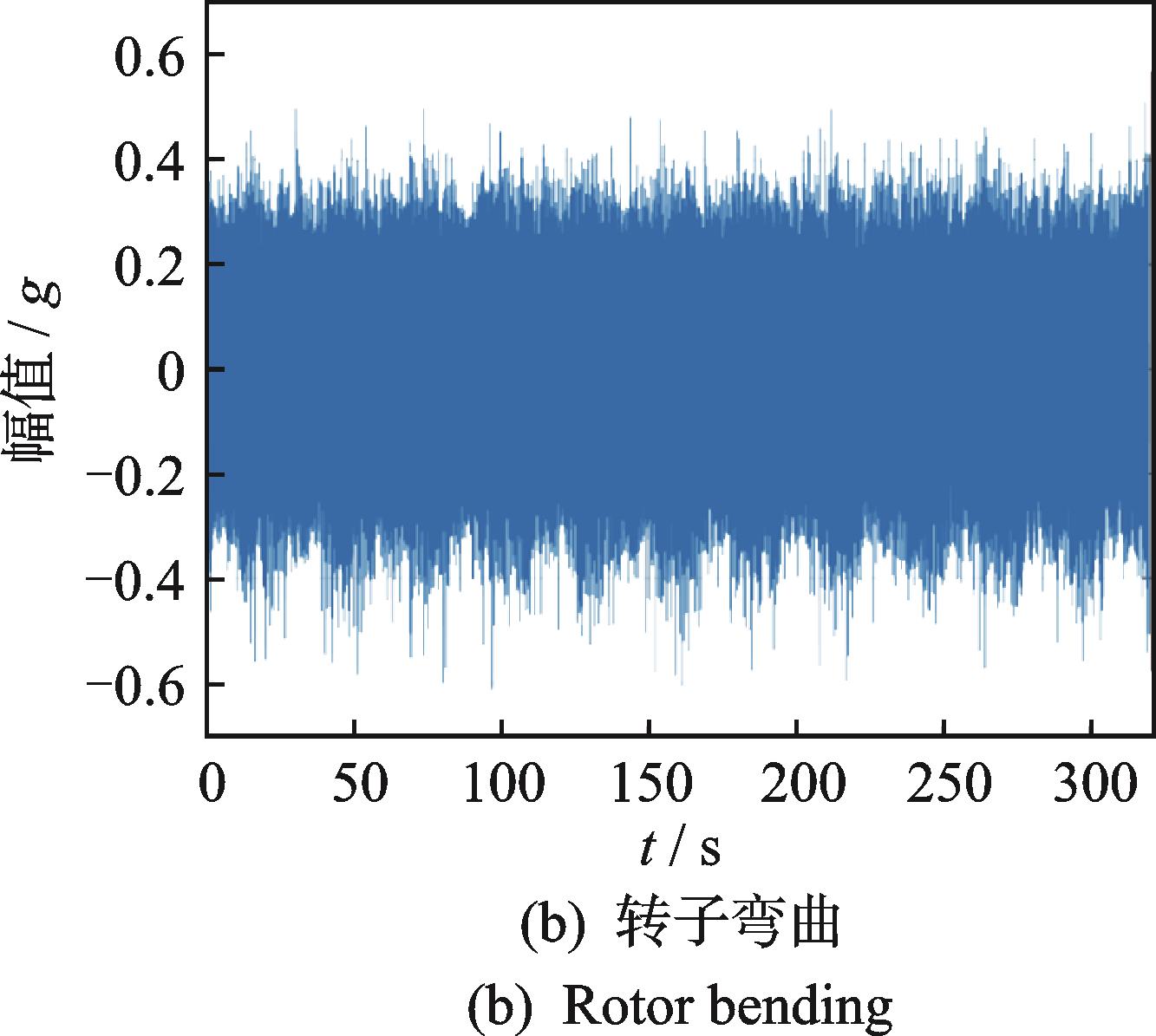

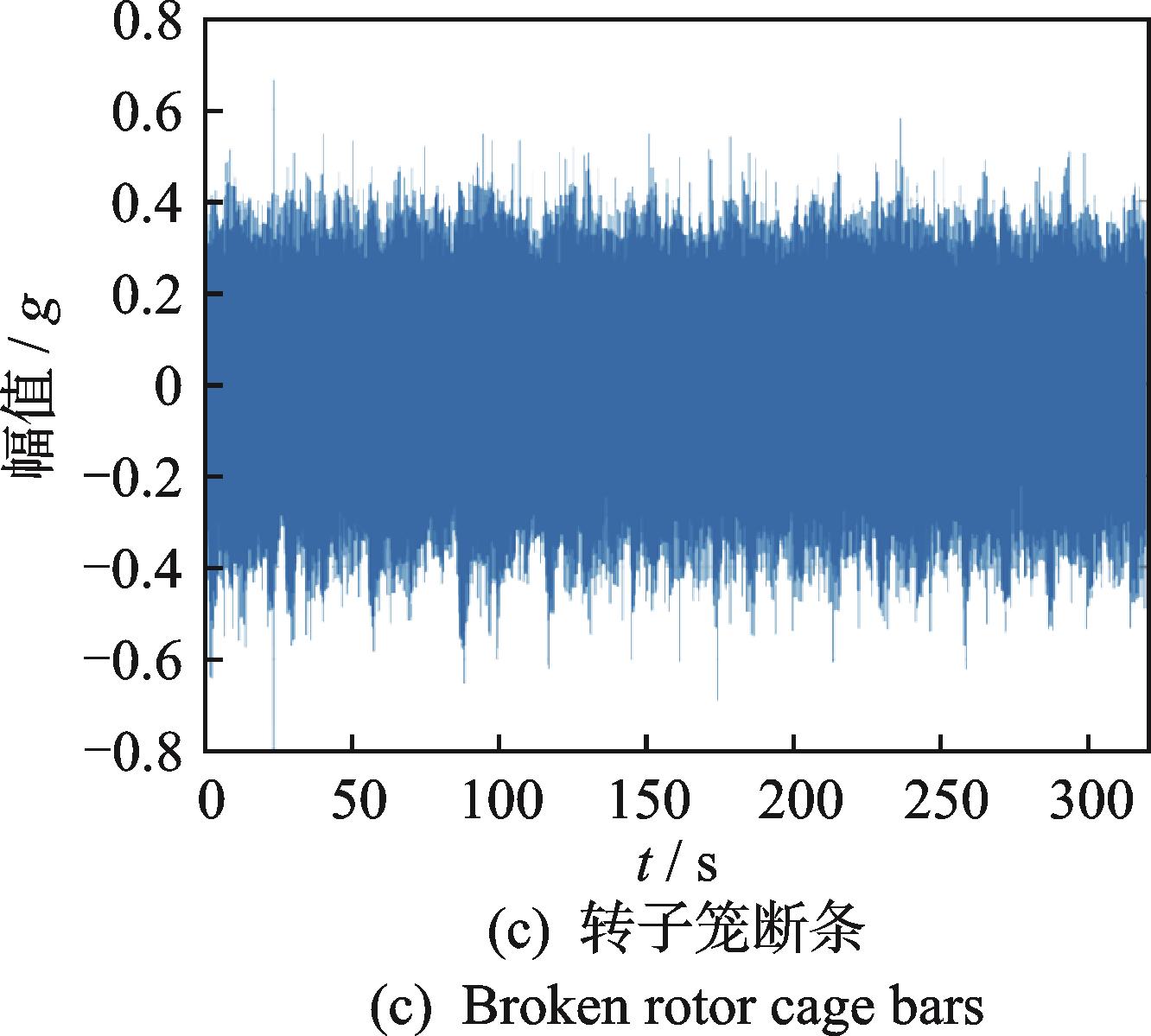

为实现异步电机在运行状态下快速准确诊断故障类型,构建了优化的最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,简称LSSVM)智能故障诊断模型。首先,LSSVM将不等式约束改为等式约束,收敛速度更快;其次,改进粒子群优化算法(particle swarm optimization algorithm,简称PSO)在迭代过程设置1个粒子变异过程,随机放置的粒子可带领种群摆脱局部最优的束缚,找到全局最优点;最后,采用智能诊断模型对西储大学轴承数据及异步电机等7类故障诊断实验数据进行诊断。结果表明:LSSVM的诊断时间仅不到传统支持向量机(support vector machine,简称SVM)的30%,对轴承和异步电机的诊断精度分别为100%和94.3%,相较于传统SVM,LSSVM具有更快的收敛速度和更高的诊断精度。

为实现异步电机在运行状态下快速准确诊断故障类型,构建了优化的最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,简称LSSVM)智能故障诊断模型。首先,LSSVM将不等式约束改为等式约束,收敛速度更快;其次,改进粒子群优化算法(particle swarm optimization algorithm,简称PSO)在迭代过程设置1个粒子变异过程,随机放置的粒子可带领种群摆脱局部最优的束缚,找到全局最优点;最后,采用智能诊断模型对西储大学轴承数据及异步电机等7类故障诊断实验数据进行诊断。结果表明:LSSVM的诊断时间仅不到传统支持向量机(support vector machine,简称SVM)的30%,对轴承和异步电机的诊断精度分别为100%和94.3%,相较于传统SVM,LSSVM具有更快的收敛速度和更高的诊断精度。

2025,45(6):1254-1260, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.025

摘要:

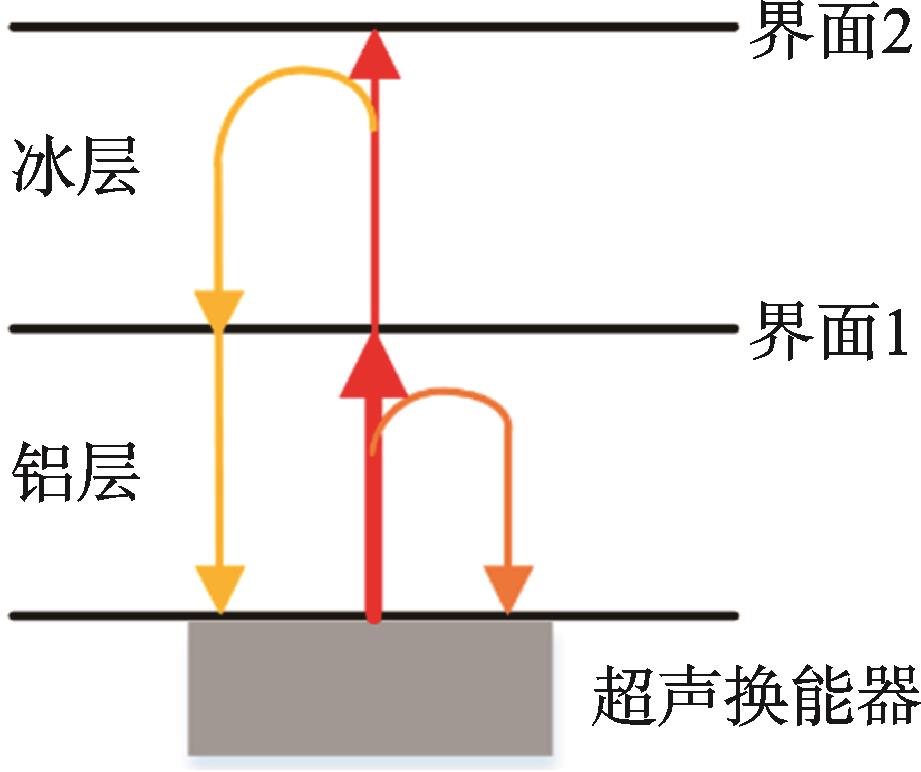

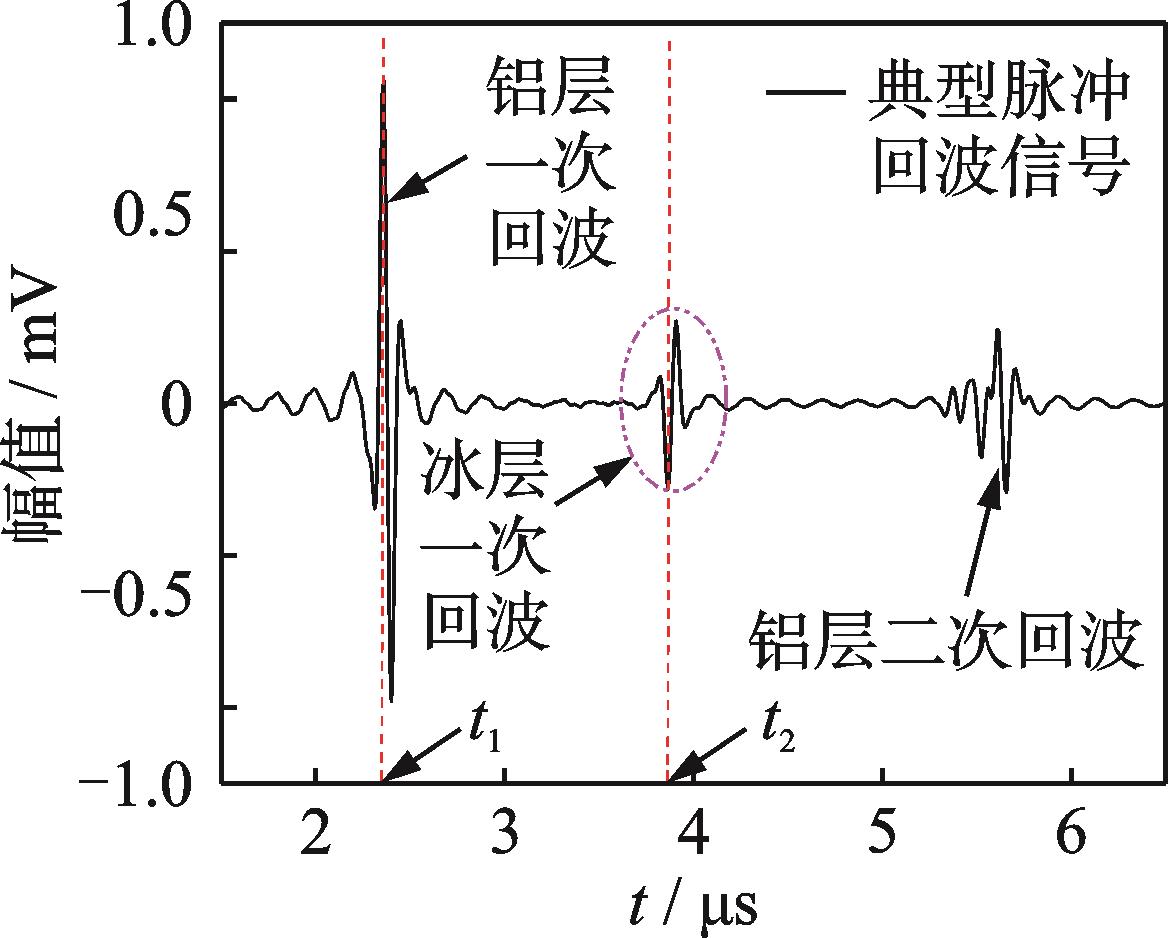

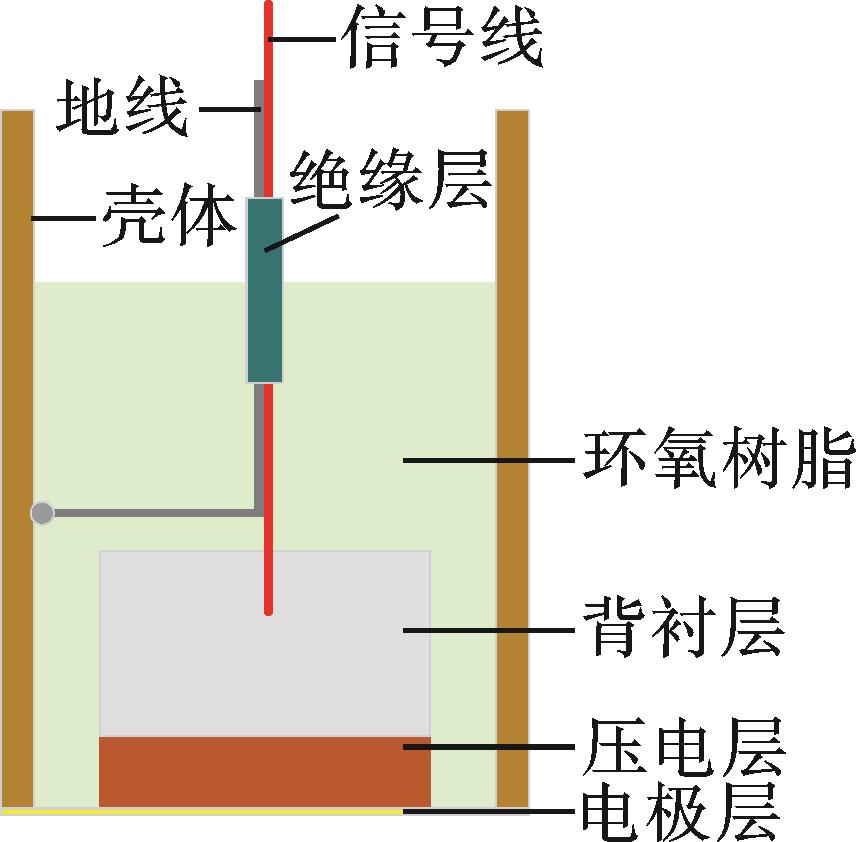

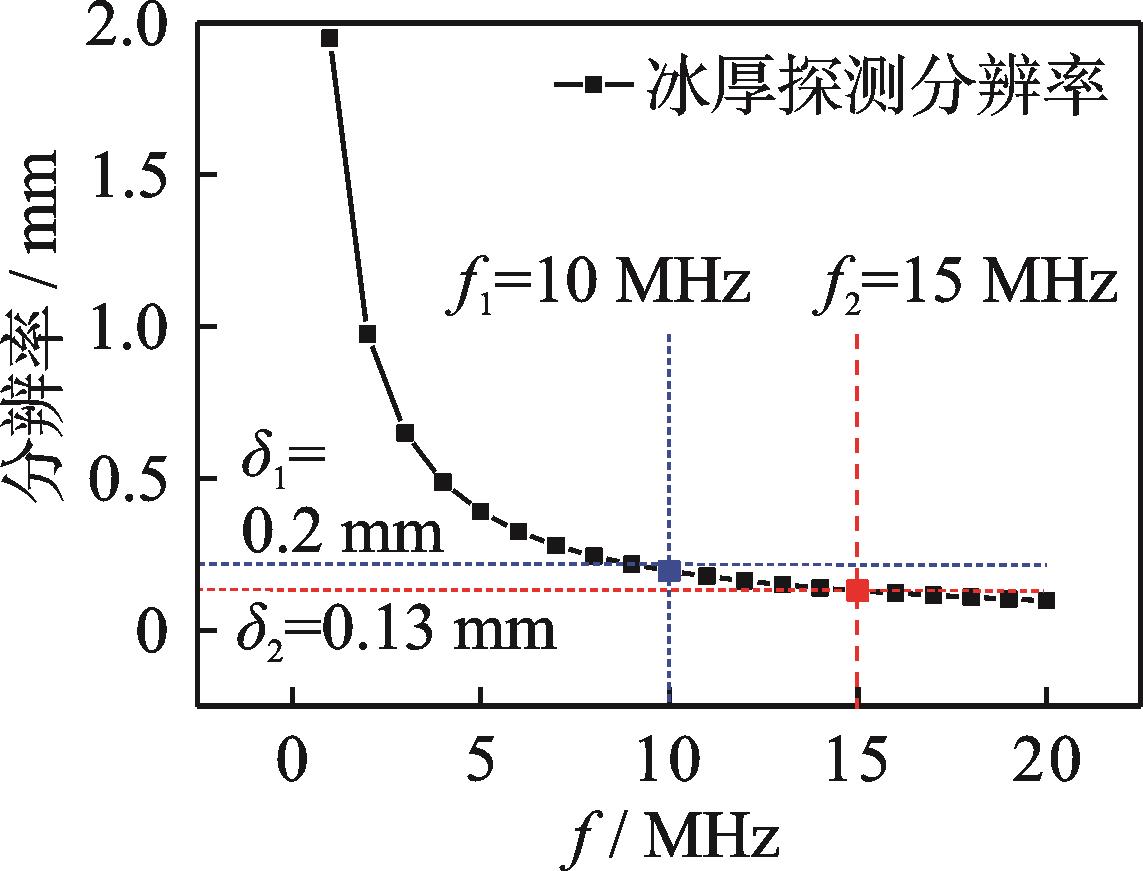

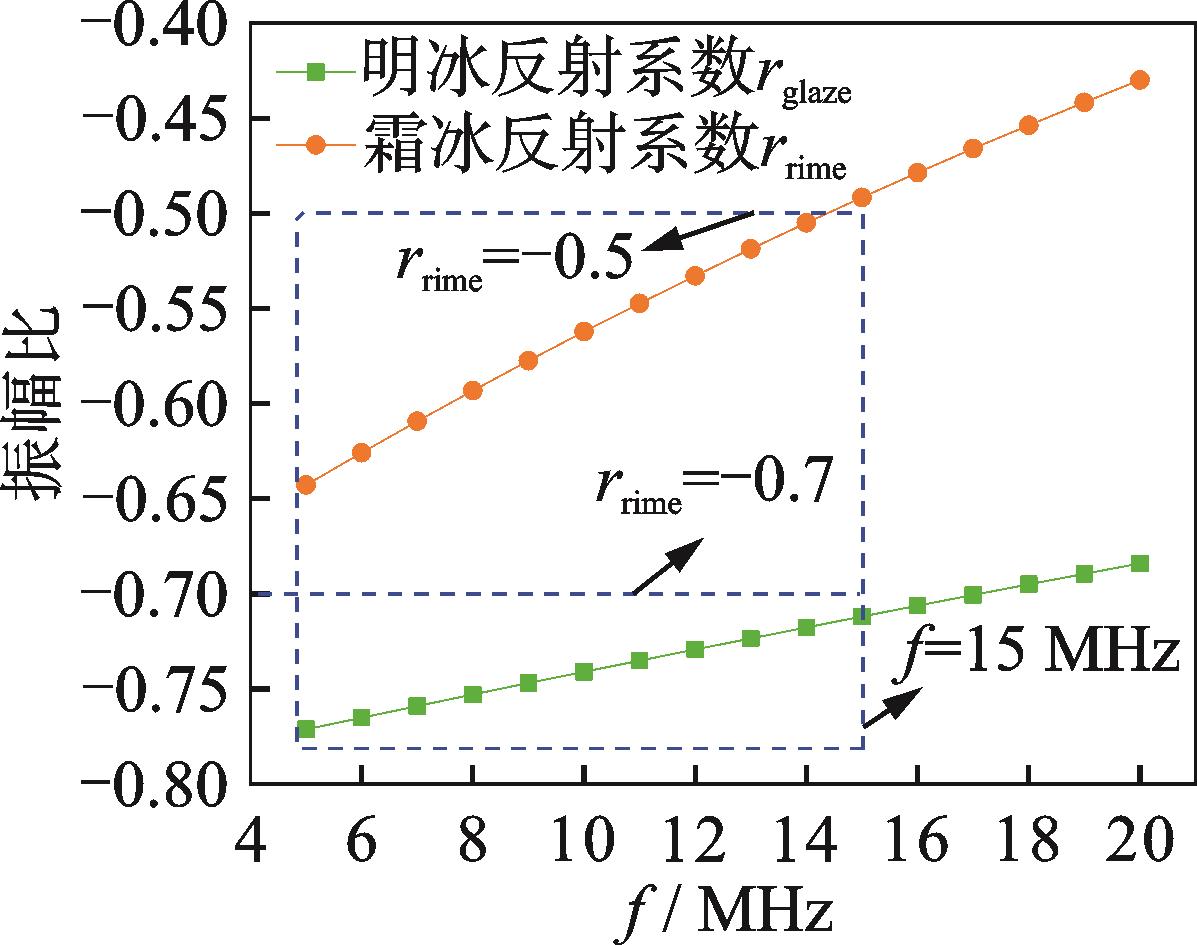

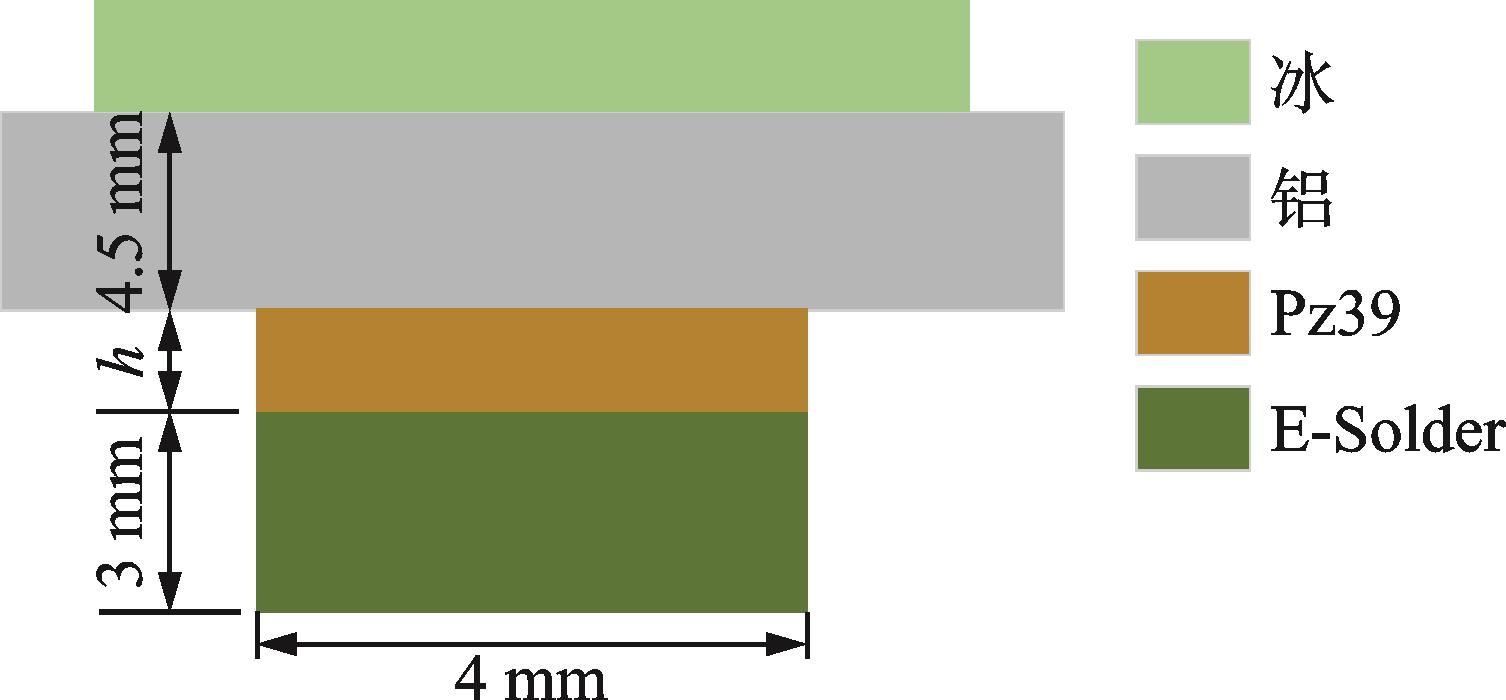

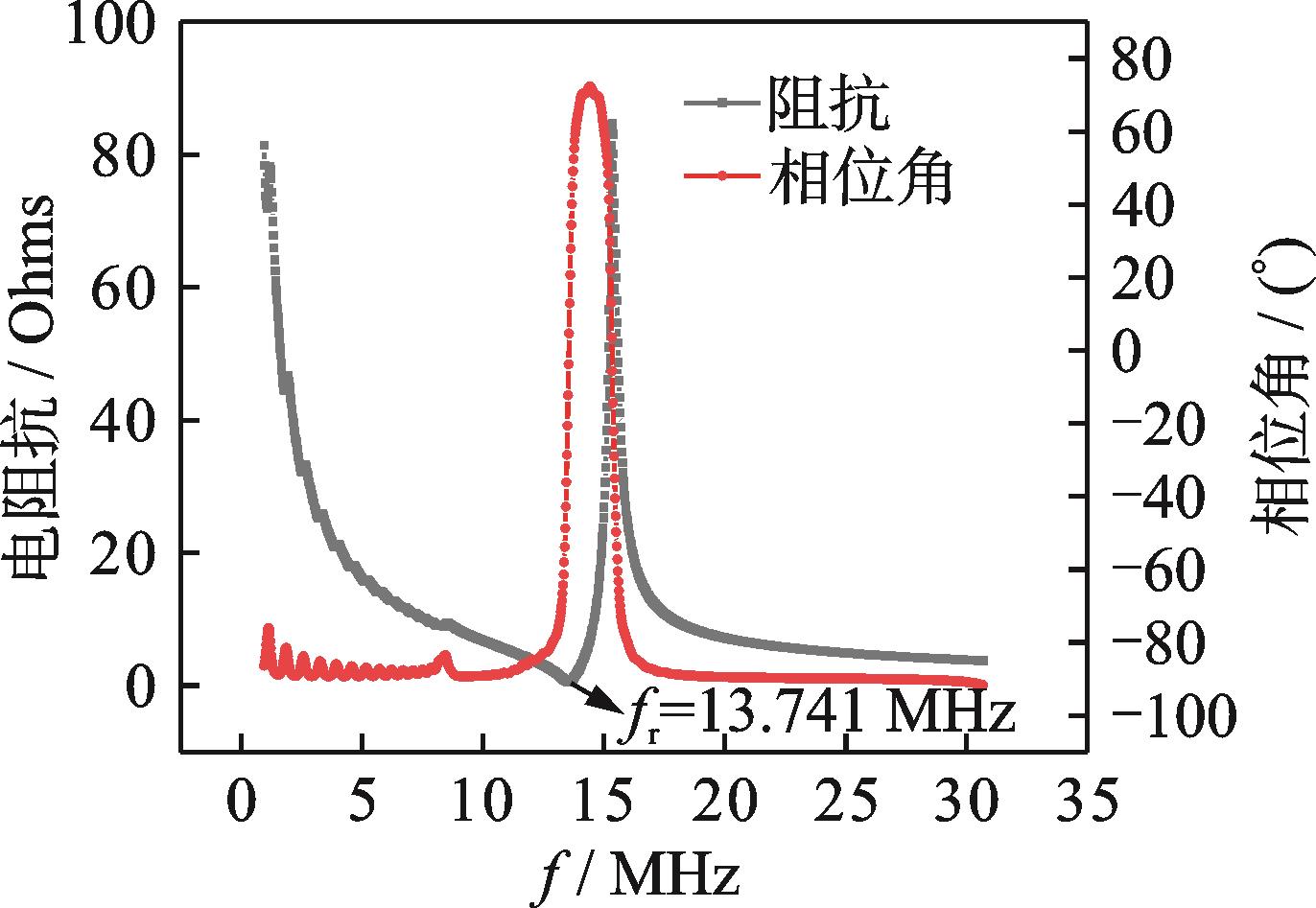

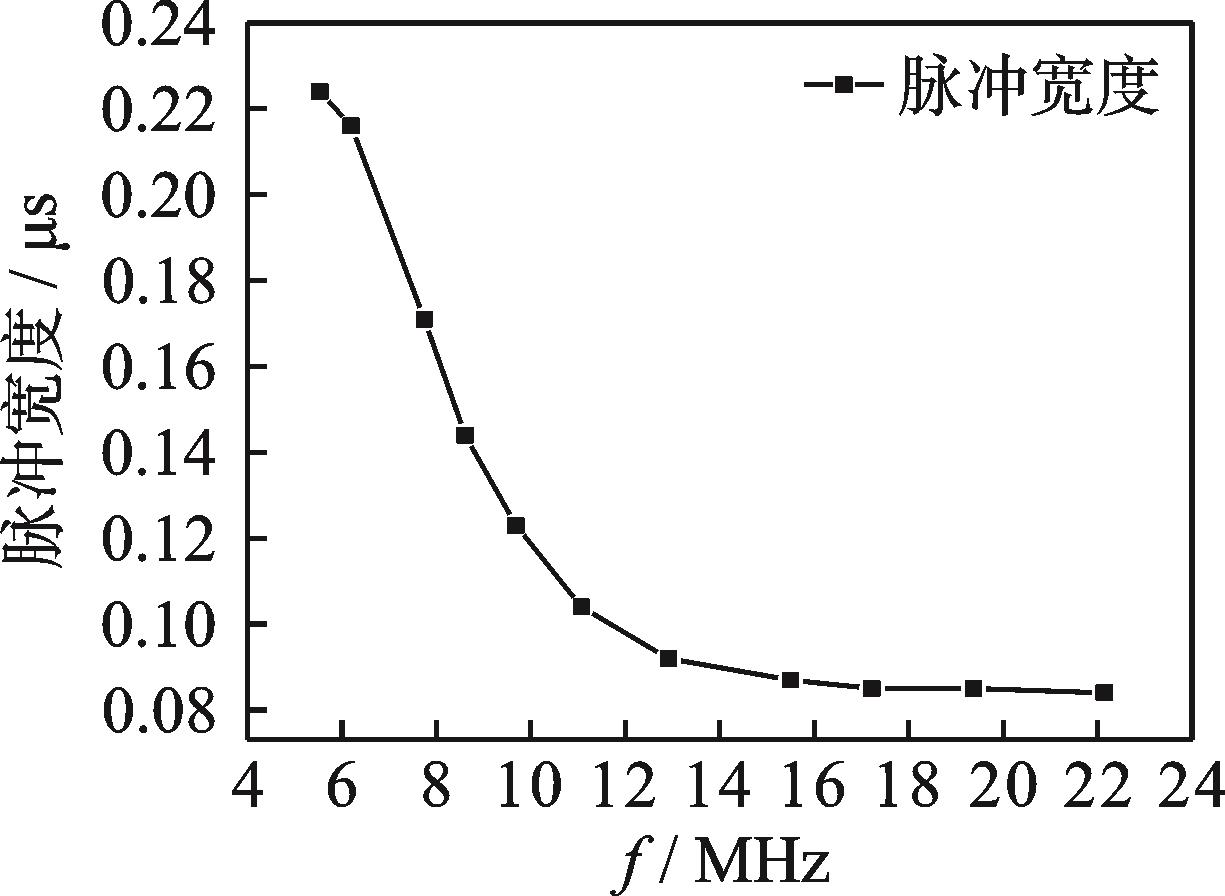

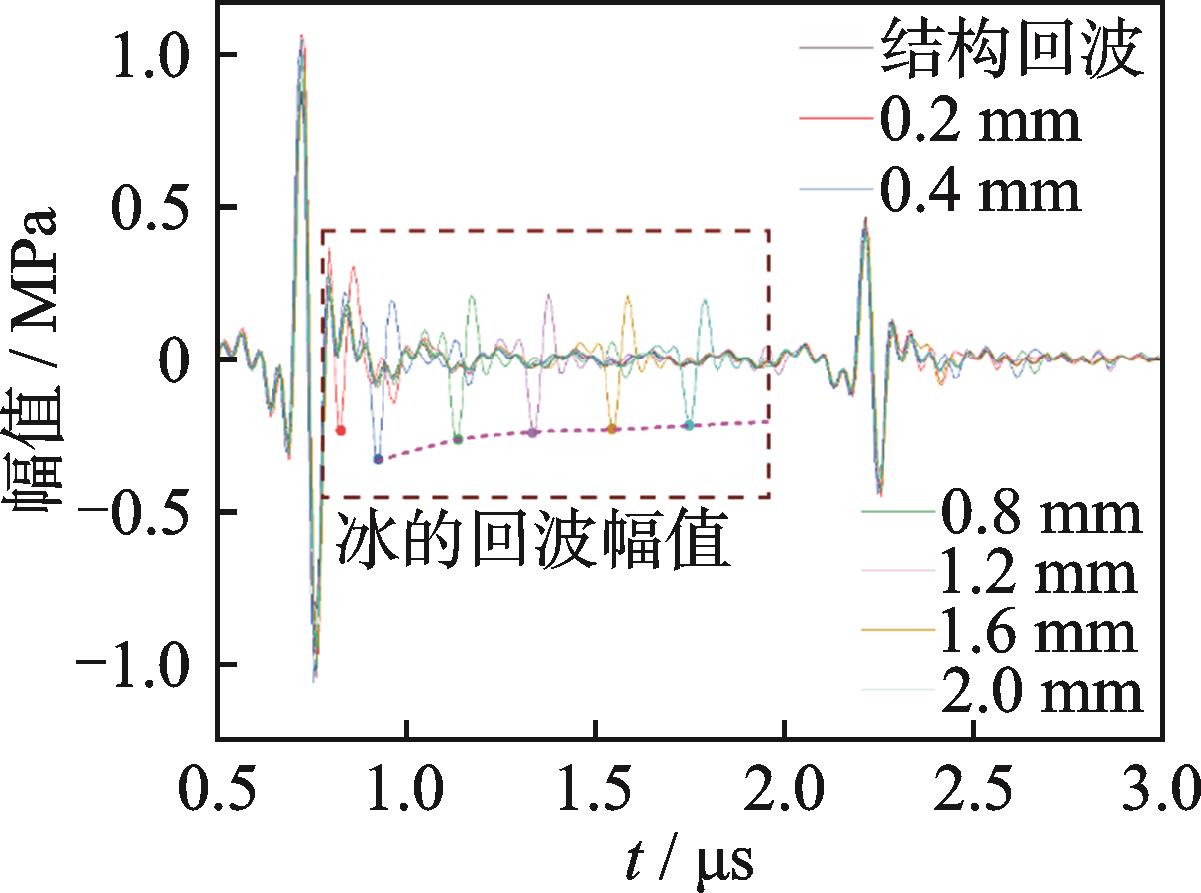

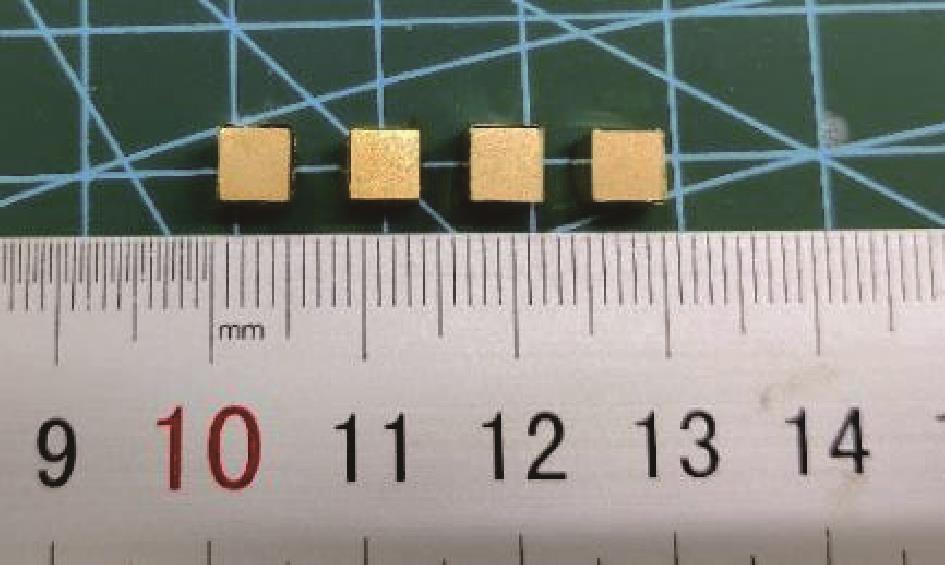

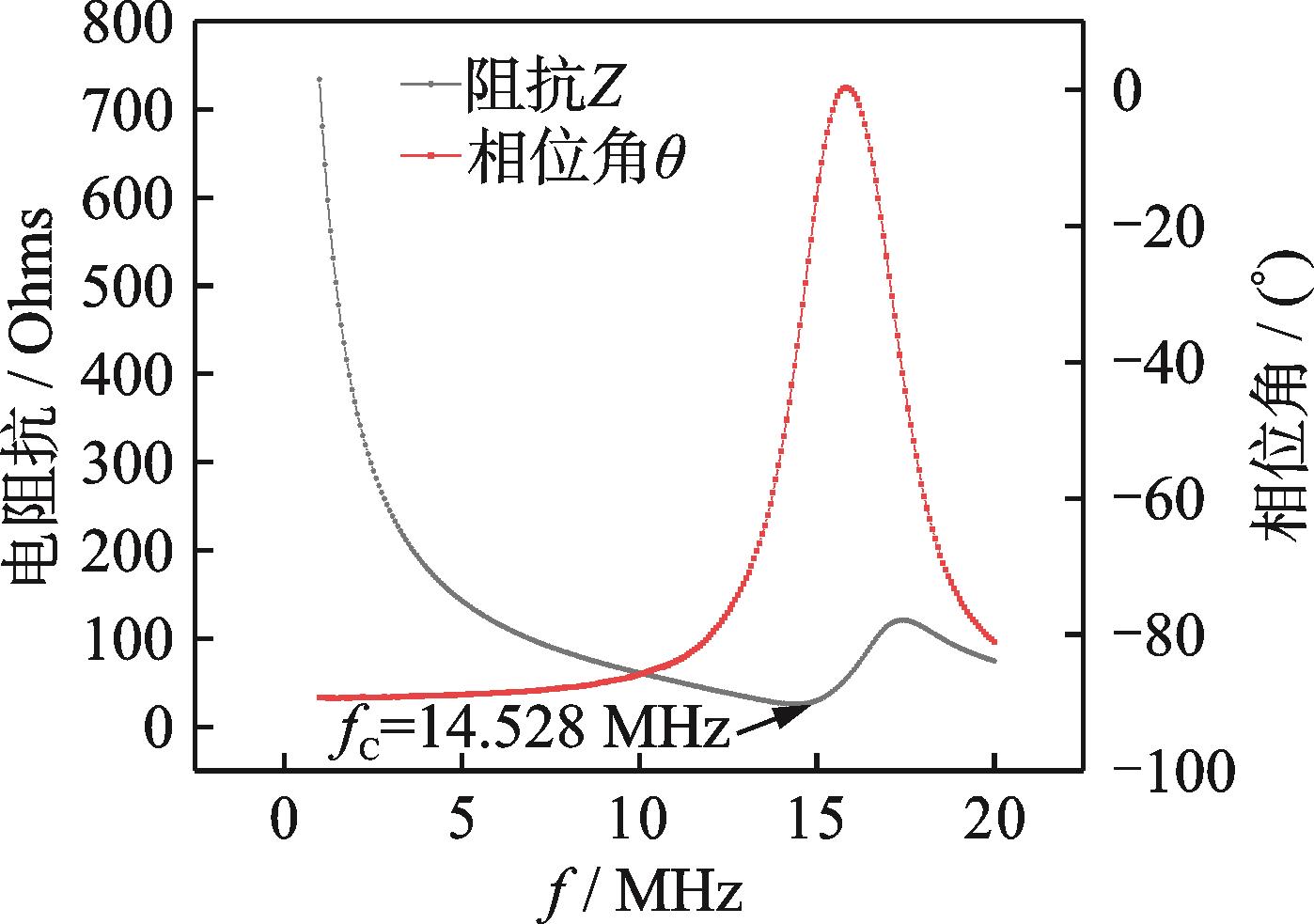

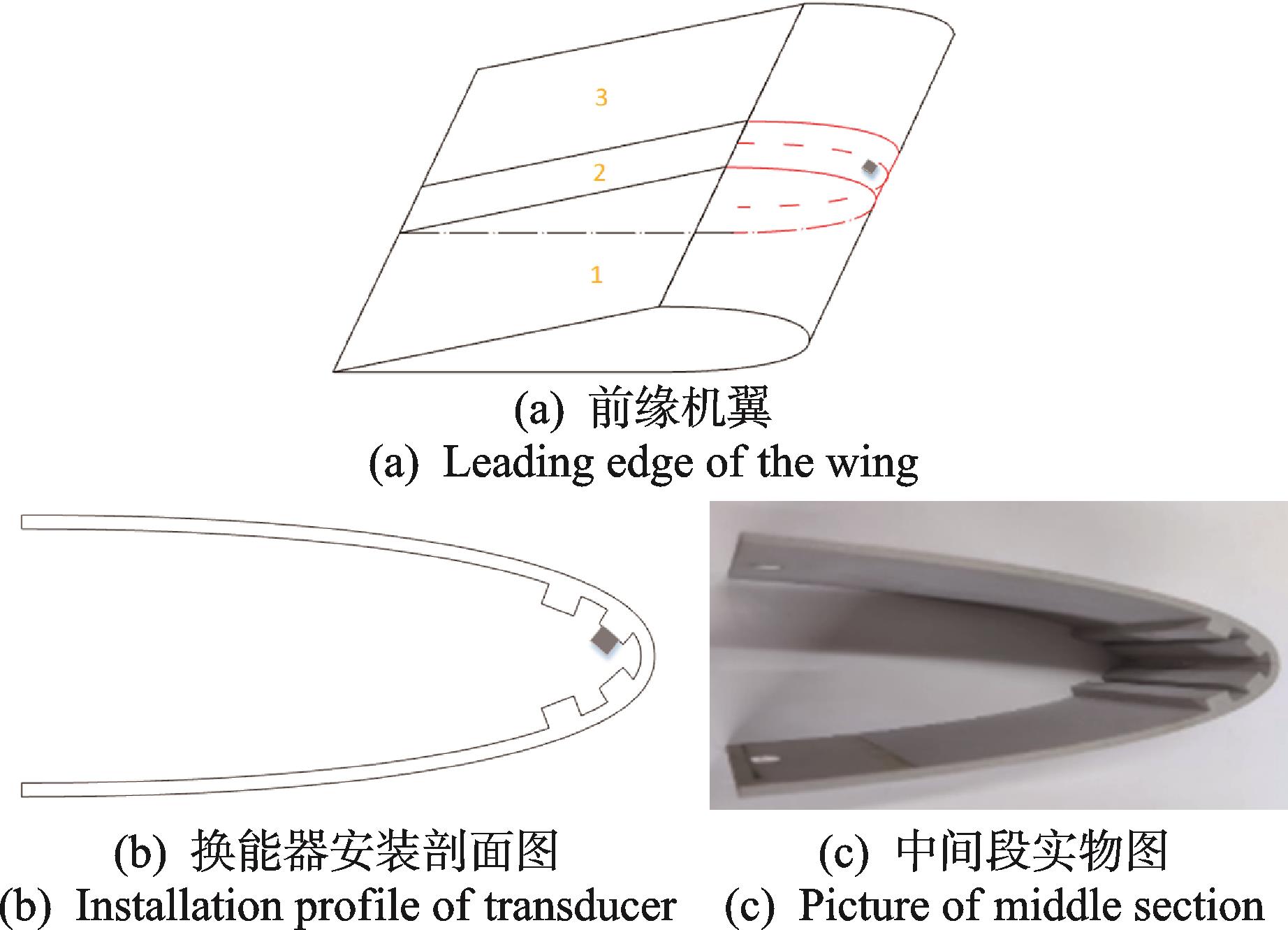

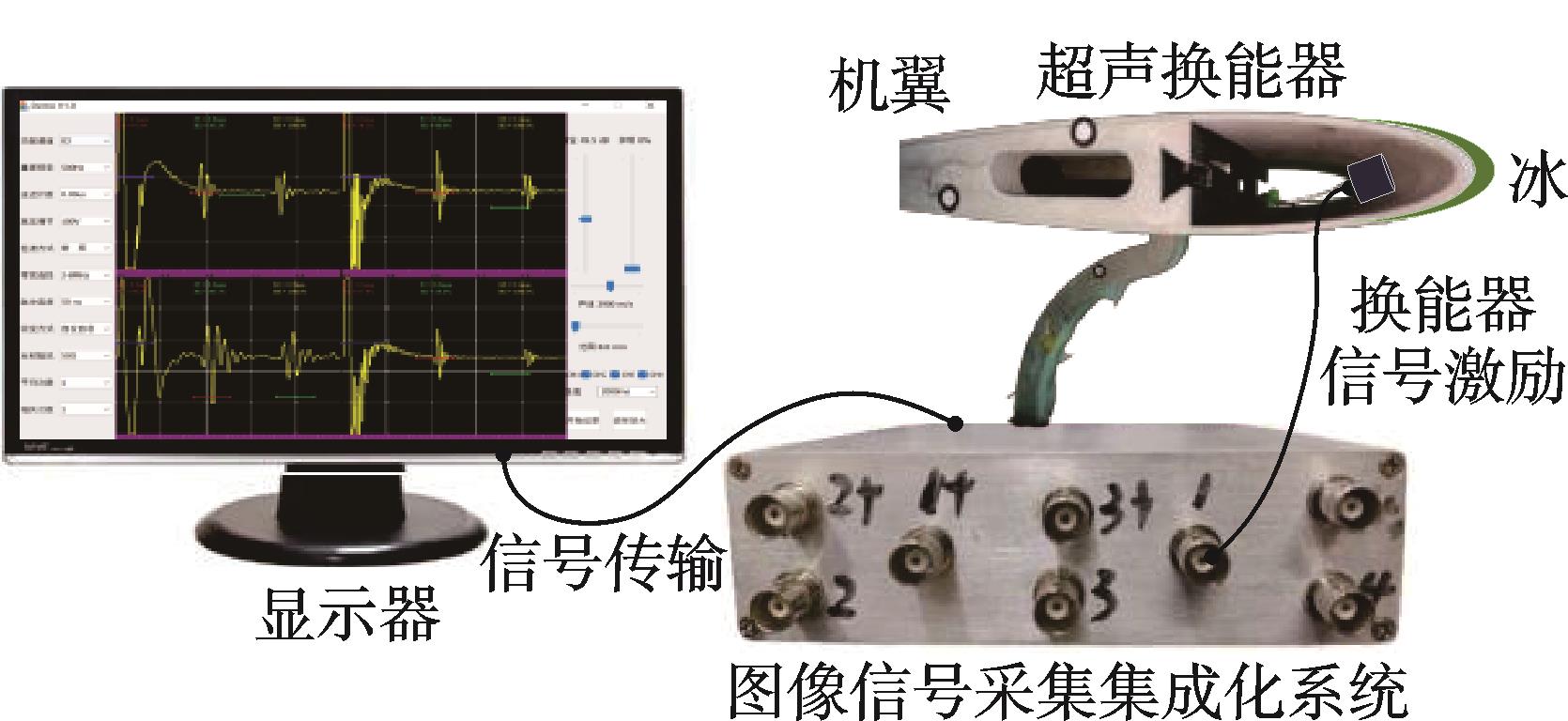

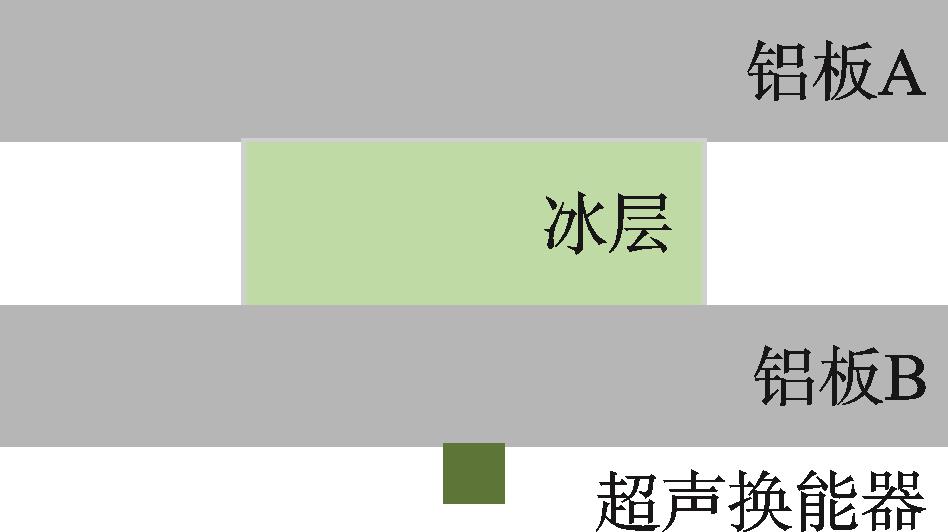

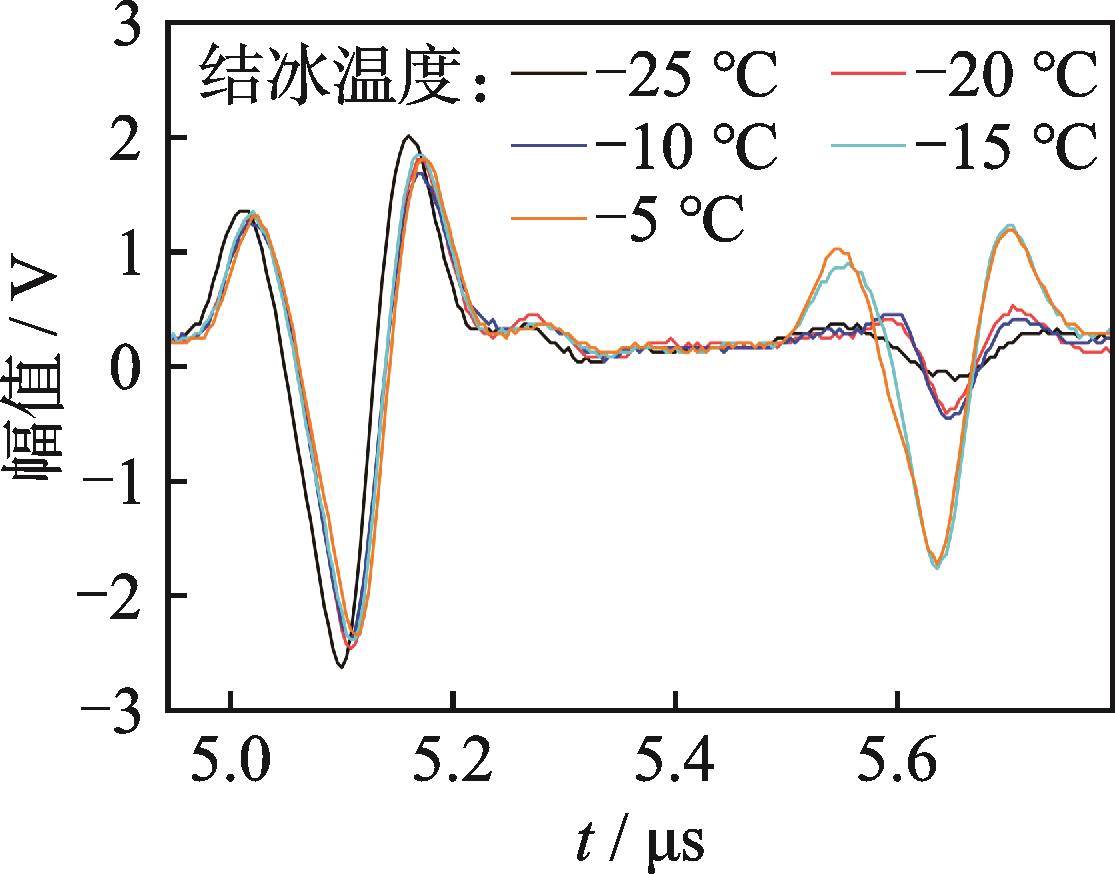

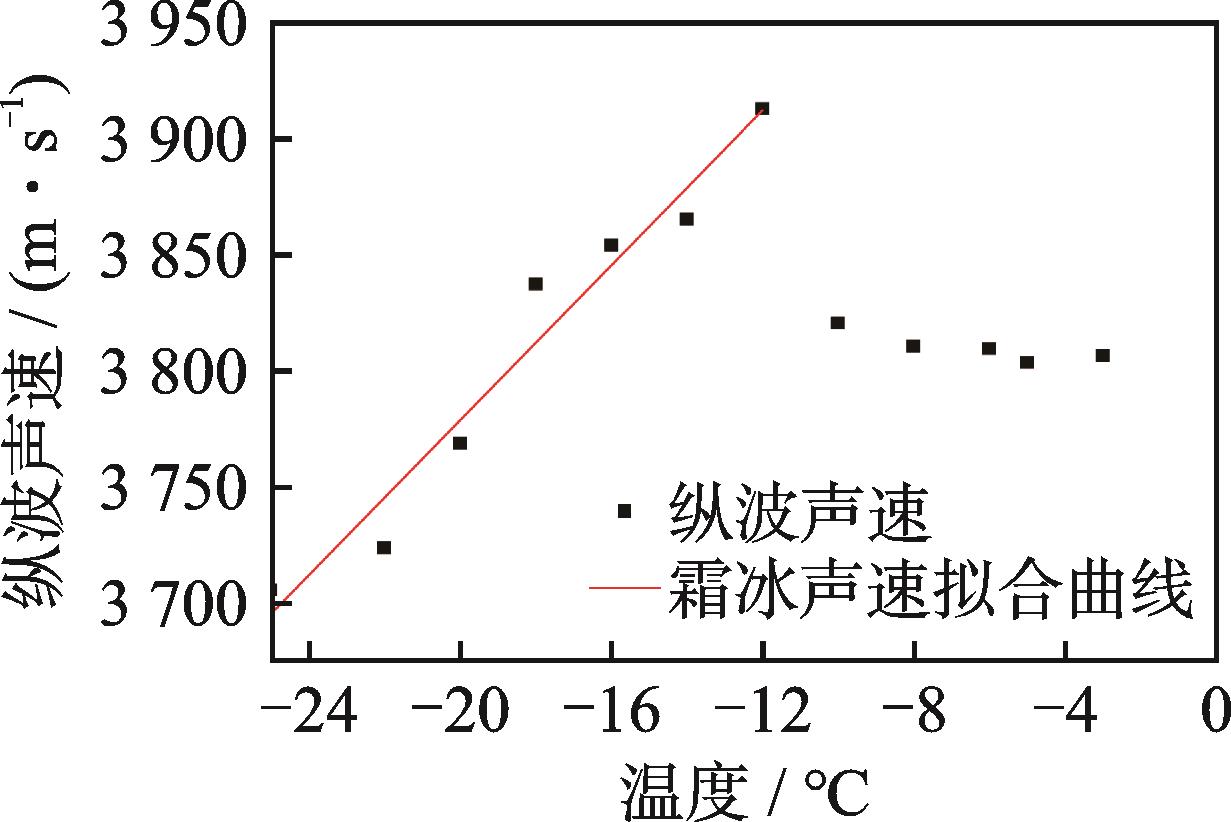

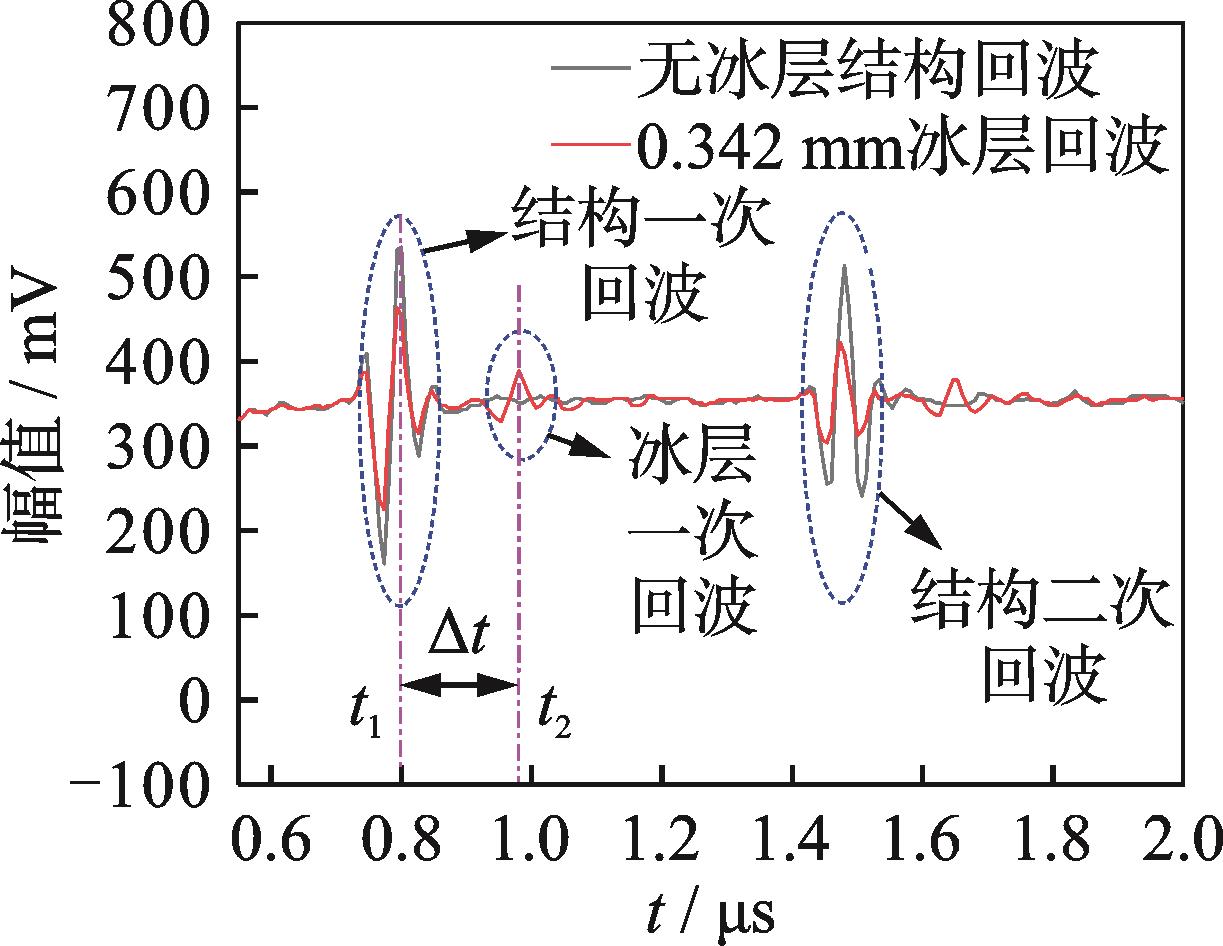

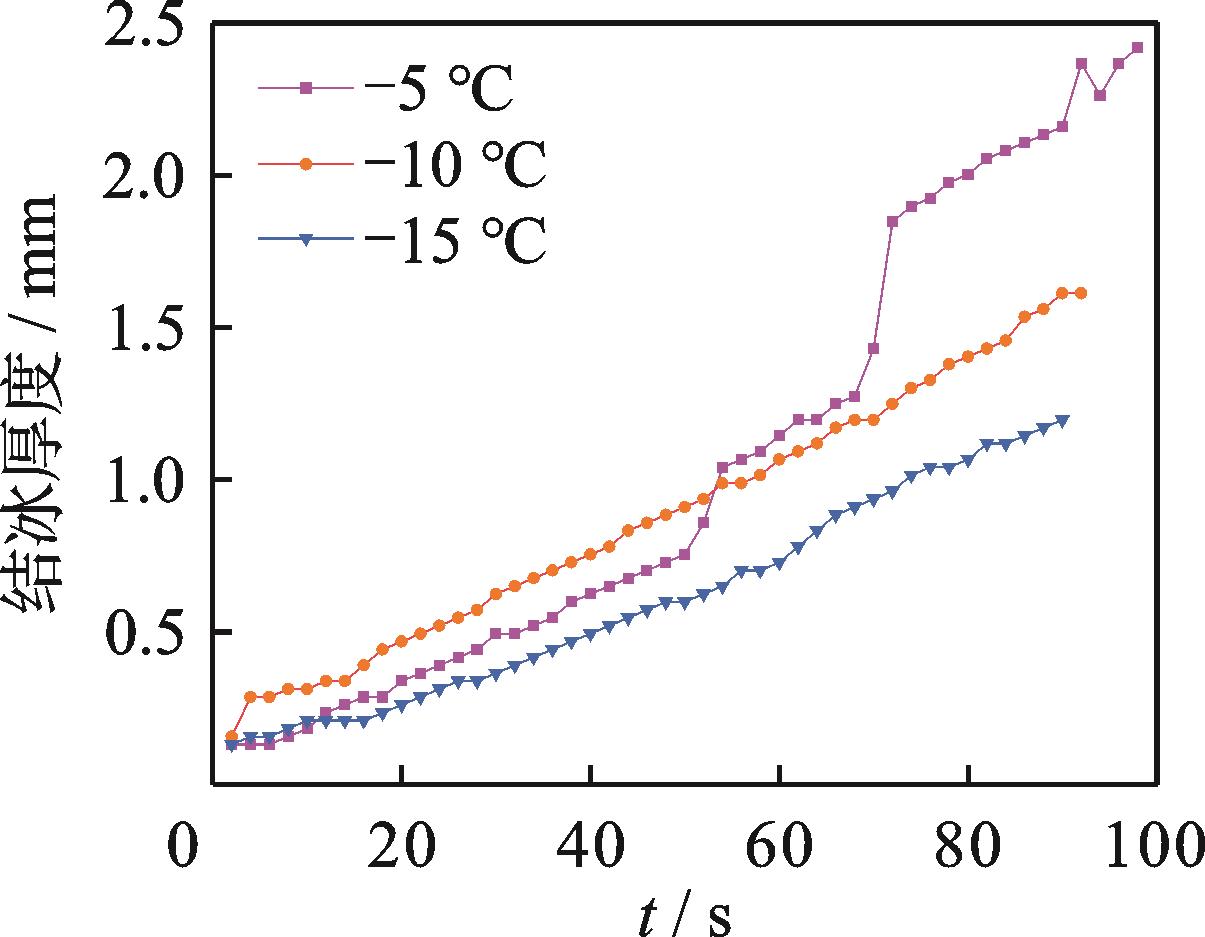

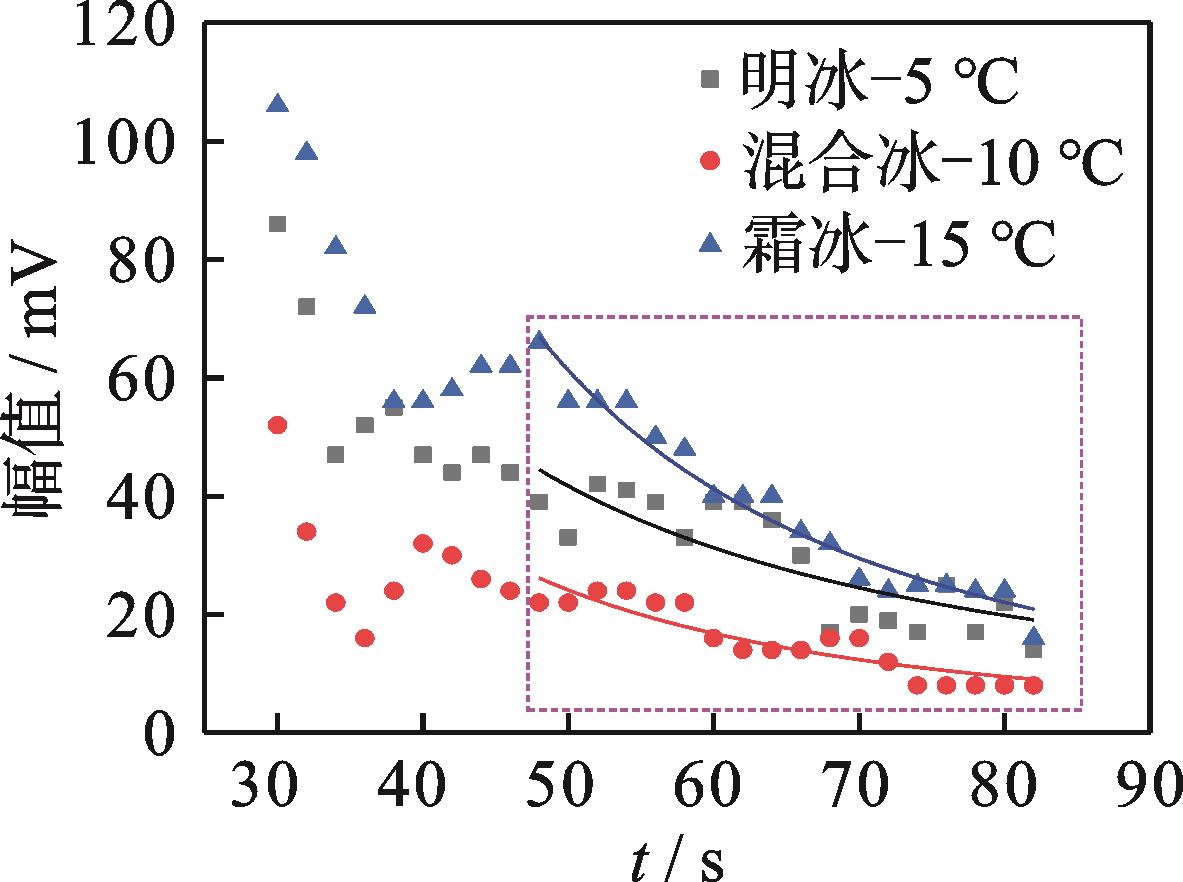

针对飞机表面结冰厚度增长测量问题,提出一种基于超声脉冲回波测厚技术的结冰厚度增长动态测量方法。首先,建立超声换能器-铝层-冰层的保形结冰探测结构,结合不同频率下超声波在冰层中探测灵敏度及衰减特性进行换能器理论和仿真计算研究;其次,根据换能器设计参数制备超声换能器,在结冰风洞中进行超声结冰探测实验;最后,对不同温度下冰内声速进行标定,获得冰层中精准的声速值,提高超声探测冰层厚度的精度。结果表明:超声脉冲回波测量结冰厚度增长是可行的,且具有较高的灵敏度和精度,通过声速修正可提高冰厚测量精度。

针对飞机表面结冰厚度增长测量问题,提出一种基于超声脉冲回波测厚技术的结冰厚度增长动态测量方法。首先,建立超声换能器-铝层-冰层的保形结冰探测结构,结合不同频率下超声波在冰层中探测灵敏度及衰减特性进行换能器理论和仿真计算研究;其次,根据换能器设计参数制备超声换能器,在结冰风洞中进行超声结冰探测实验;最后,对不同温度下冰内声速进行标定,获得冰层中精准的声速值,提高超声探测冰层厚度的精度。结果表明:超声脉冲回波测量结冰厚度增长是可行的,且具有较高的灵敏度和精度,通过声速修正可提高冰厚测量精度。

2025,45(6):1261-1268, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2025.06.026

摘要:

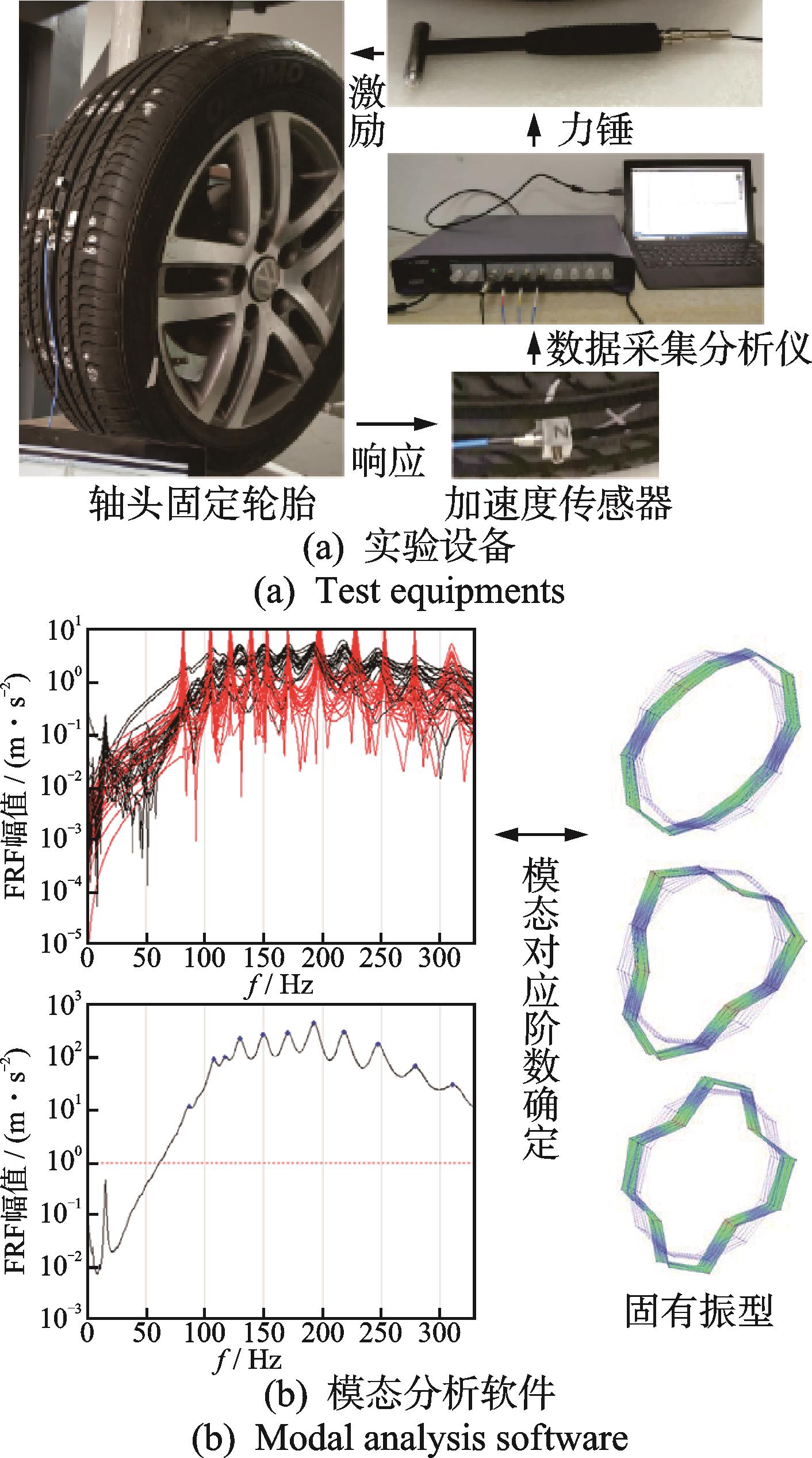

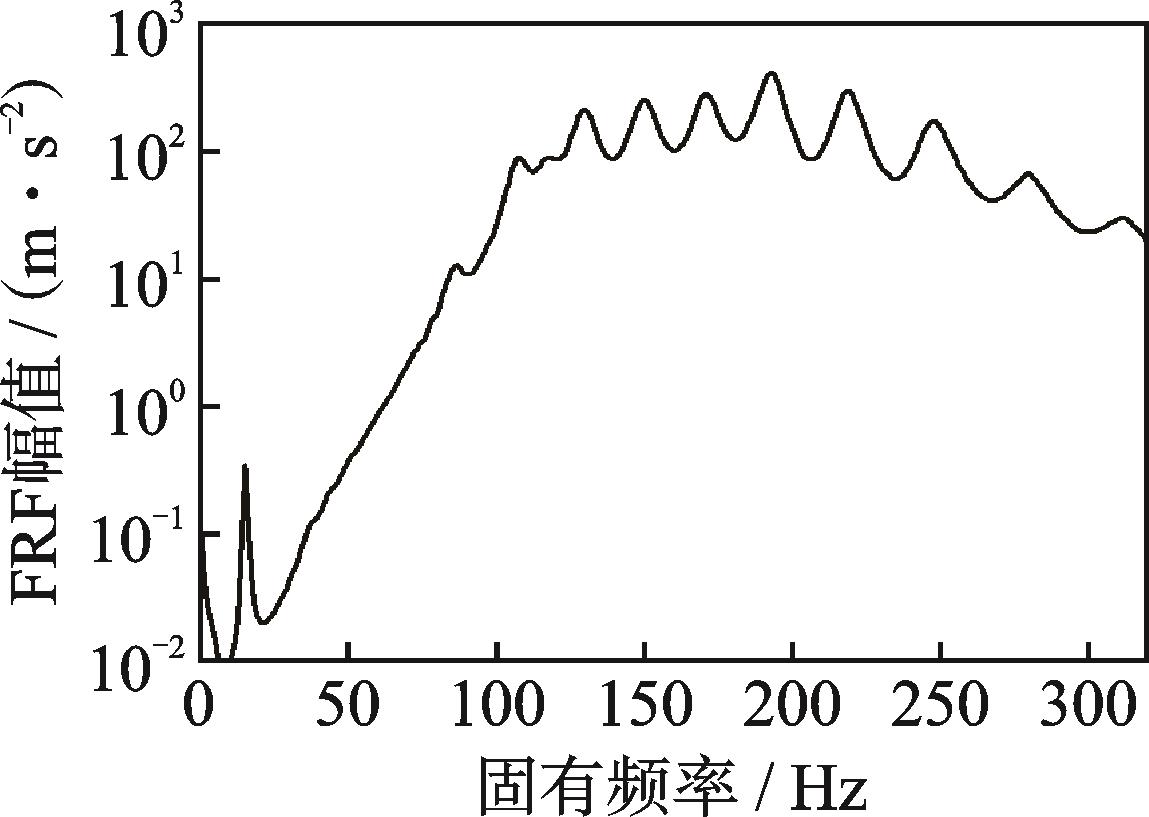

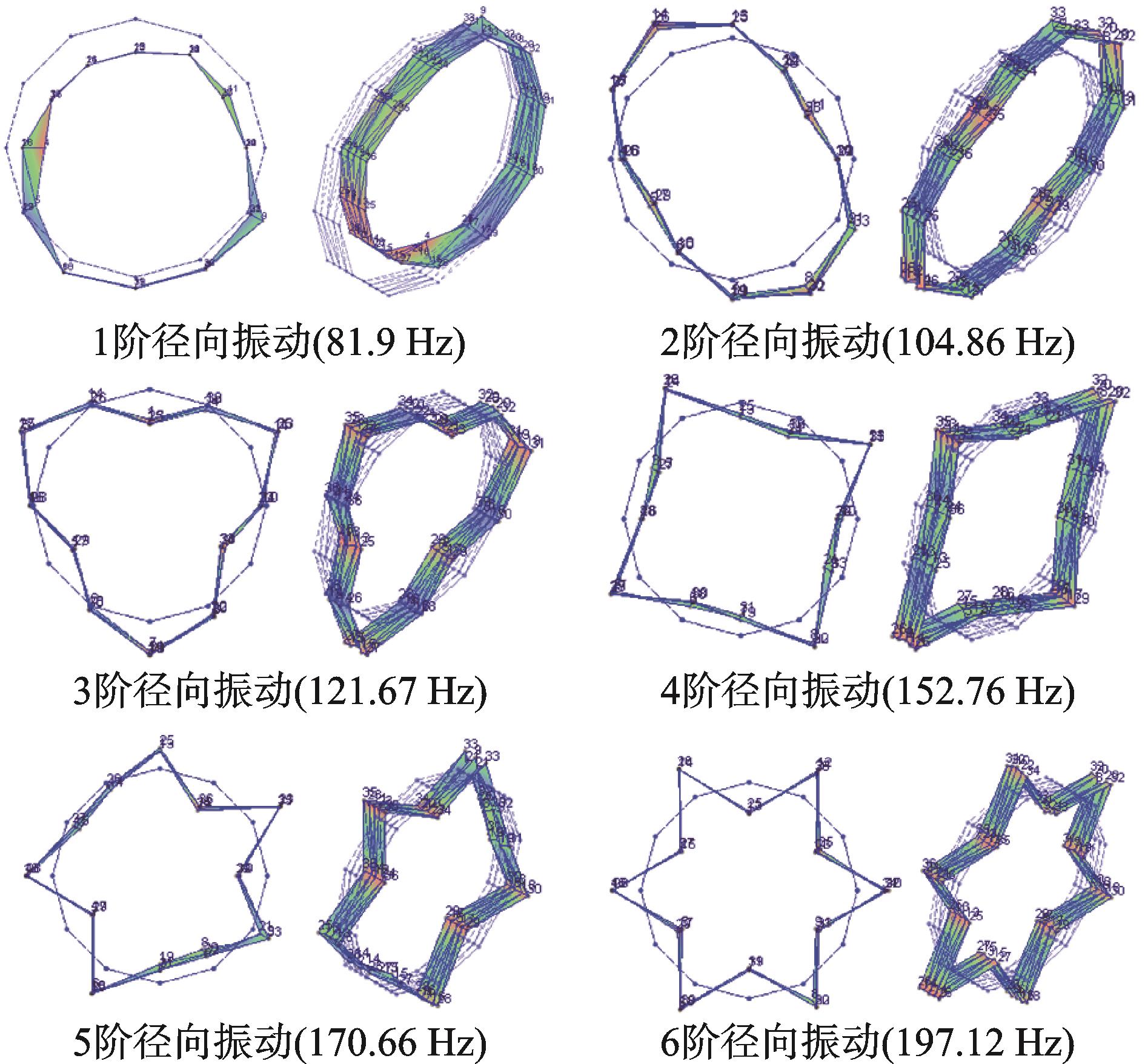

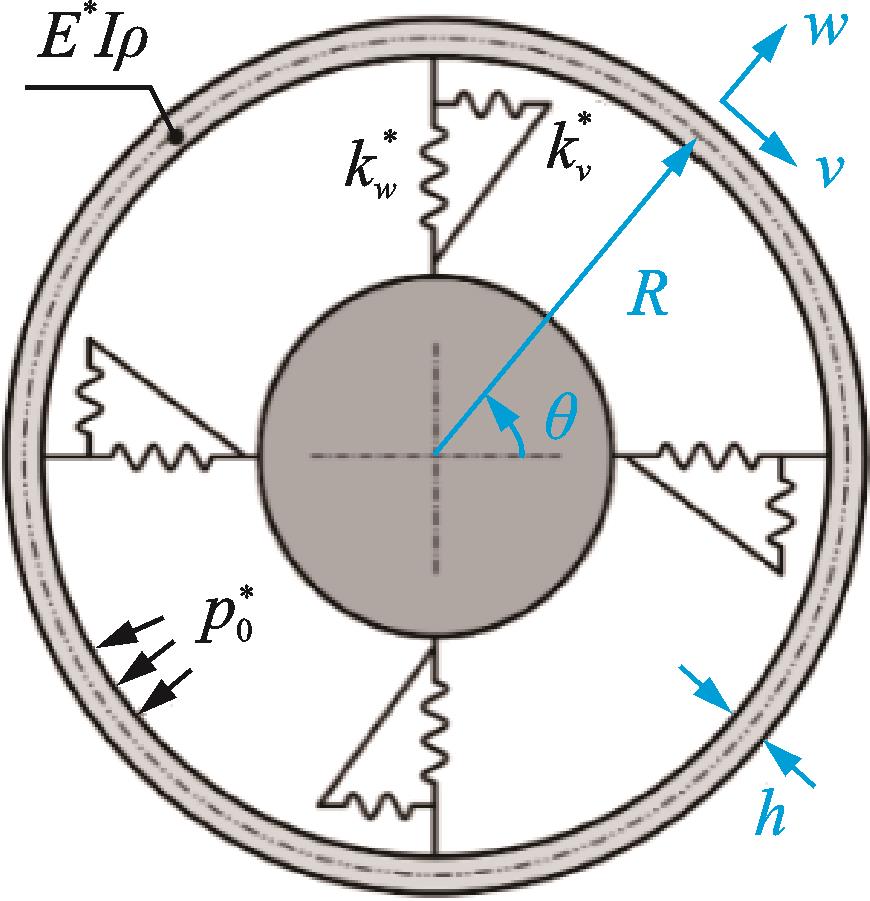

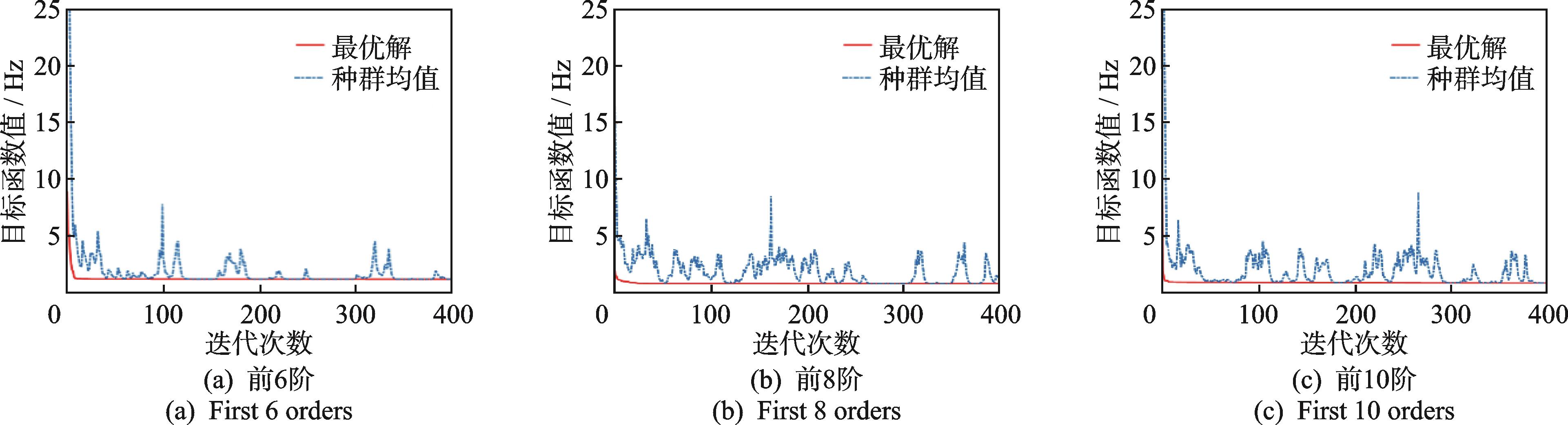

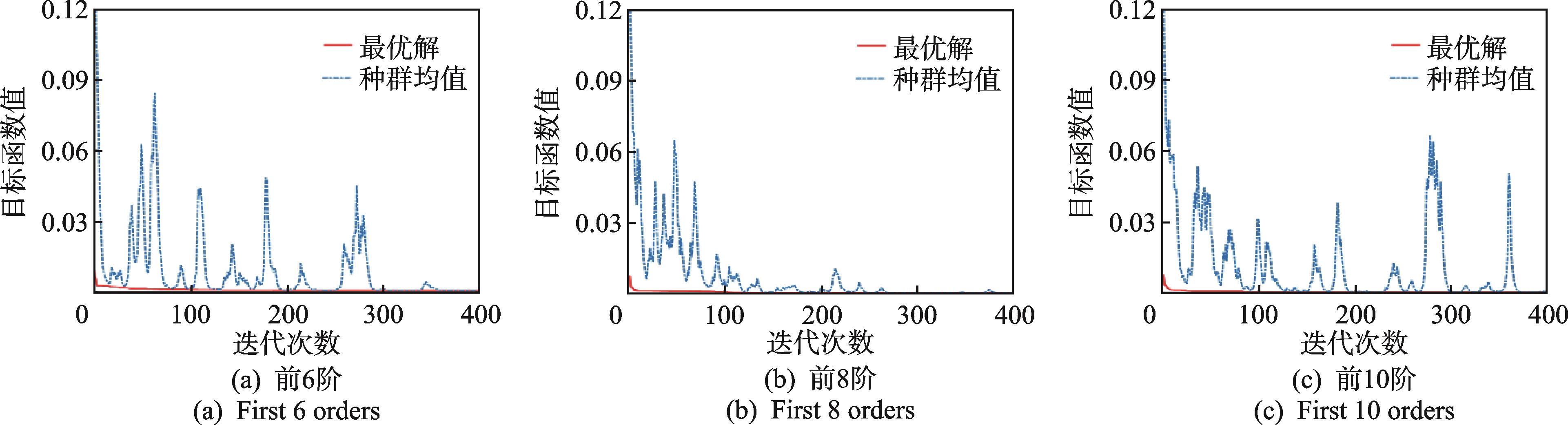

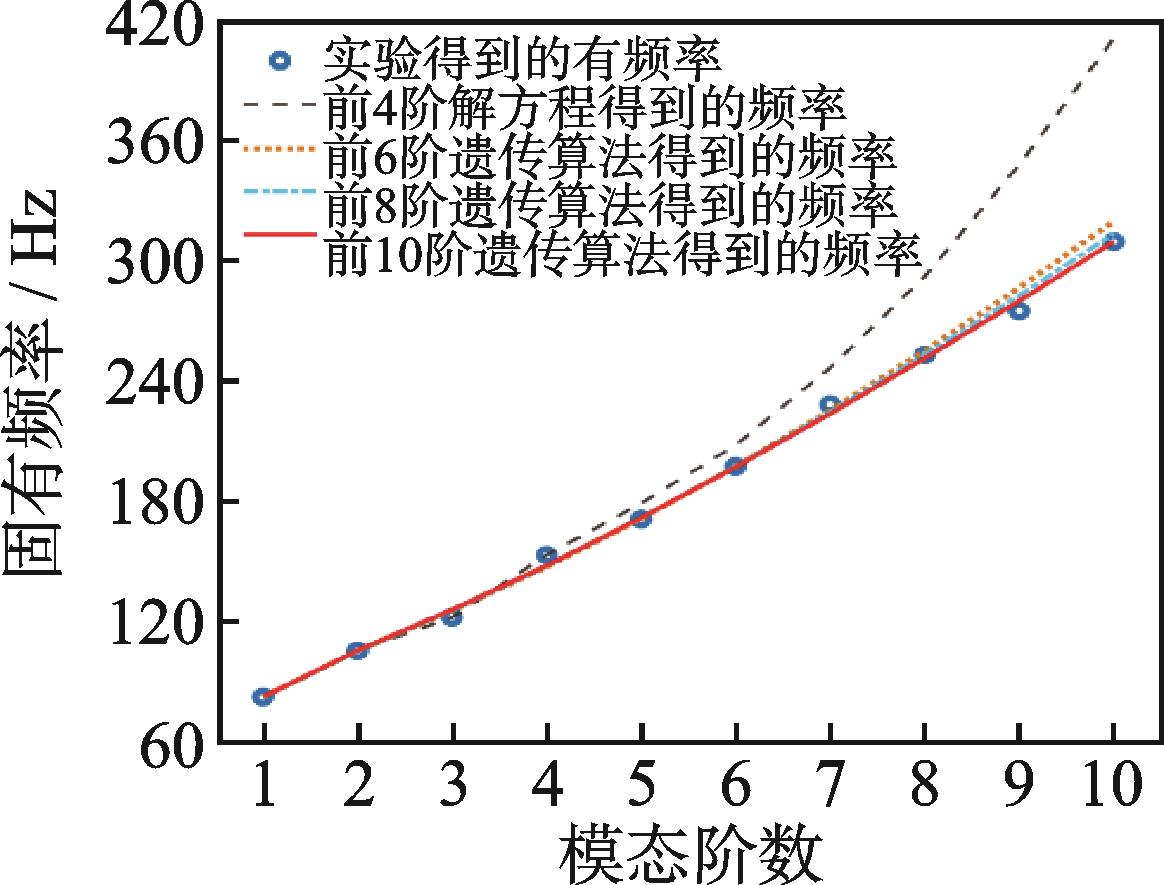

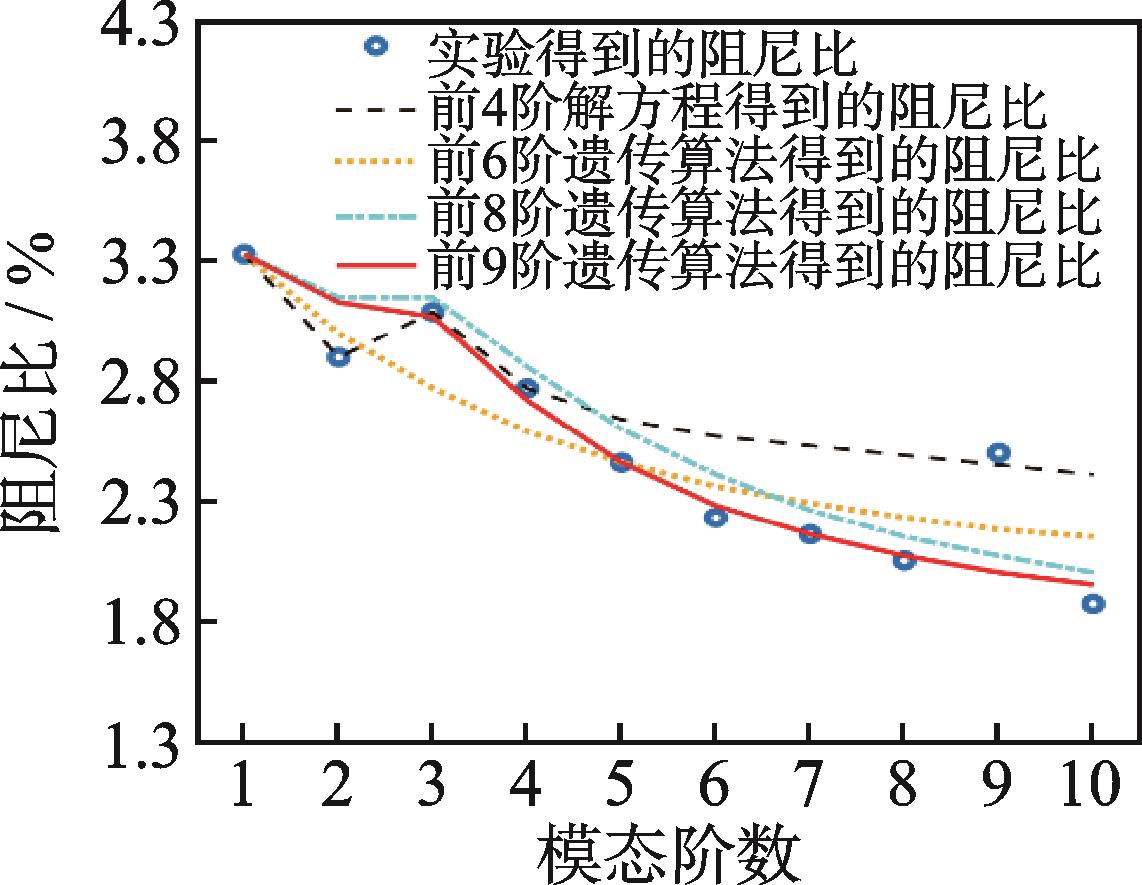

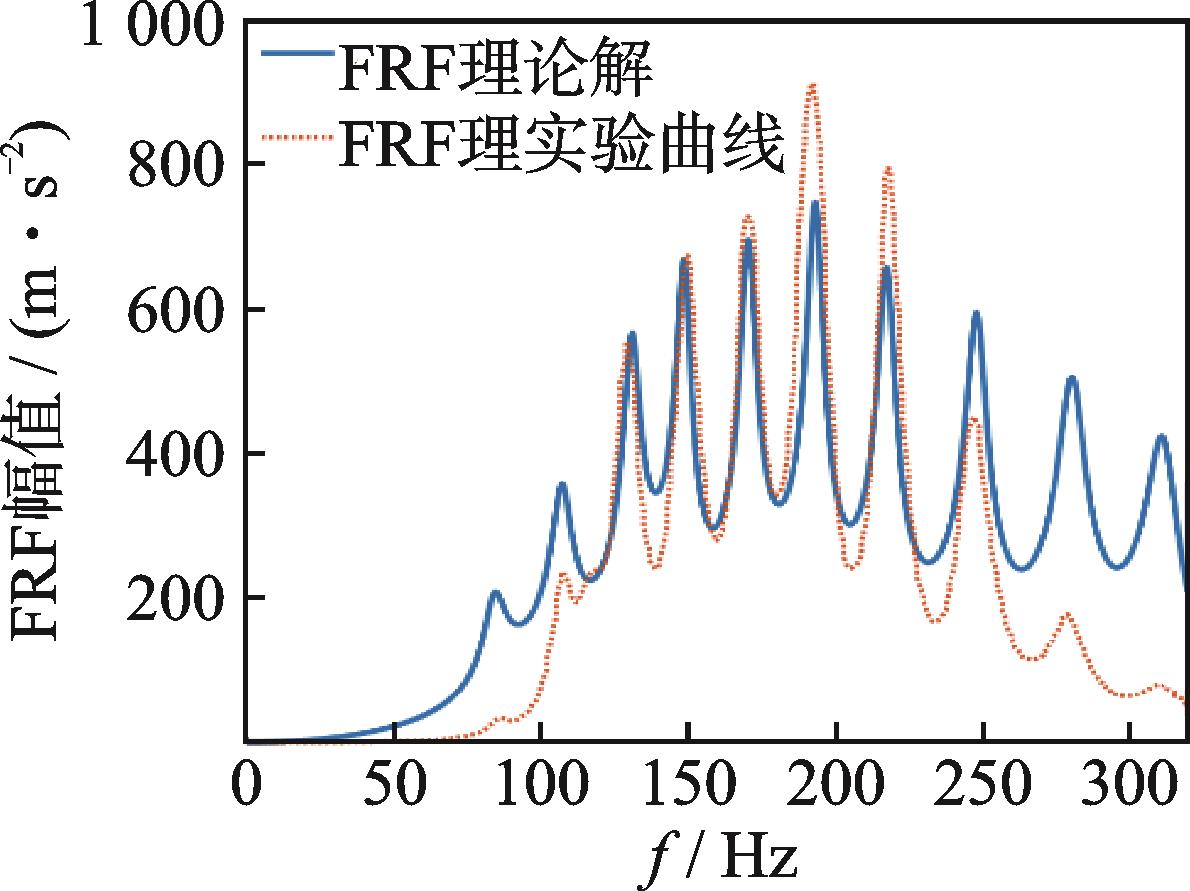

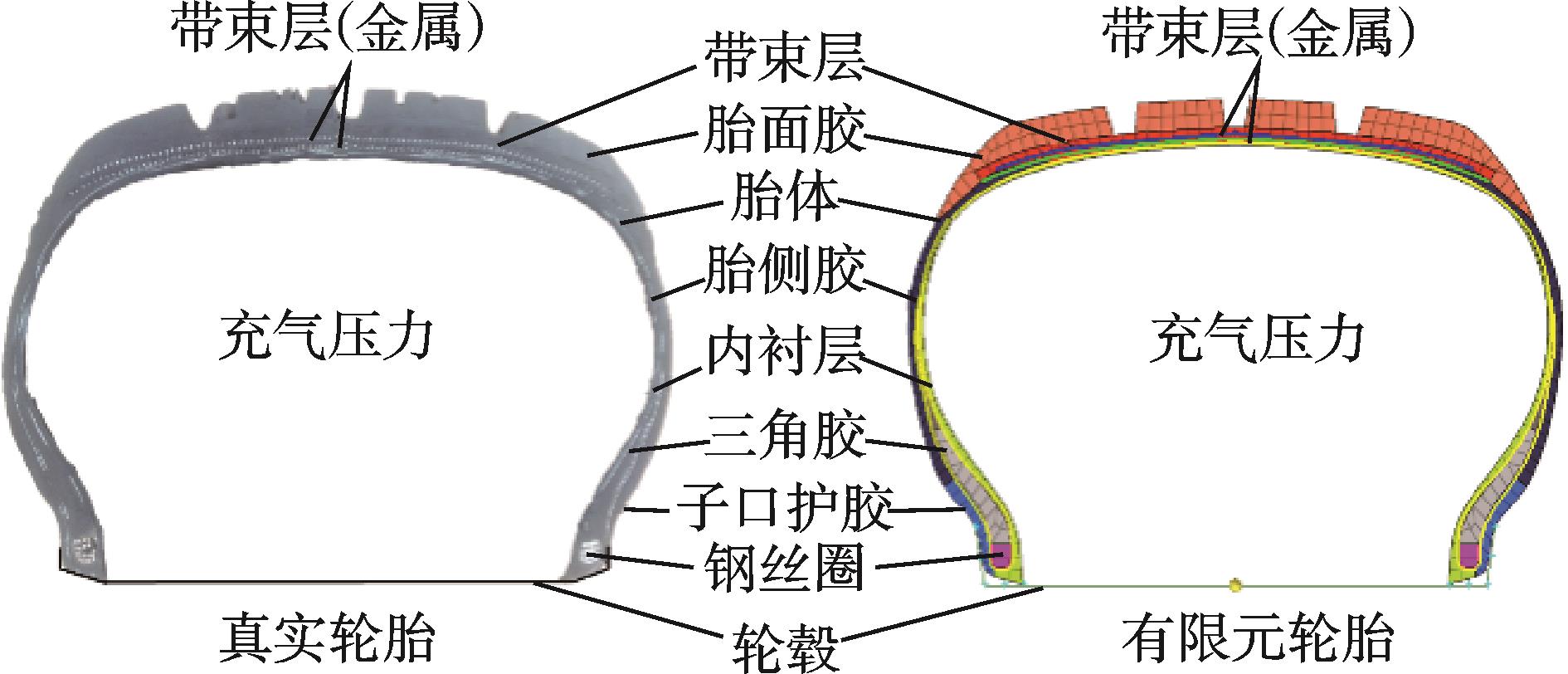

基于结构的轮胎柔性圆环模型是轮胎动力学建模的重要发展方向,针对阻尼等建模所需结构参数测量困难的问题,提出考虑结构阻尼的锤击实验模态分析、动力学建模和参数辨识方法。首先,开展轴头固定状态下的轮胎面内振动模态实验,获取前10阶固有频率、阻尼比与0~320 Hz频段上的频率响应函数(frequency response function,简称FRF);其次,基于经典二维柔性圆环模型,考虑轮胎充气压力引起的预应力和材料损耗因子,建立改进的环模型动力学方程,推导轮胎径向振动固有频率、阻尼比和FRF表达式;最后,以轮胎面内模态的实验结果和模型解析解之间的误差均方值为目标函数,借助遗传算法对未知参数进行辨识,并讨论计算结果的准确性。结果表明:提出的理论模型可较好地反映轮胎模态参数与模型结构、阻尼参数之间的关系,所提方法能够提升轮胎结构模型辨识精度。

基于结构的轮胎柔性圆环模型是轮胎动力学建模的重要发展方向,针对阻尼等建模所需结构参数测量困难的问题,提出考虑结构阻尼的锤击实验模态分析、动力学建模和参数辨识方法。首先,开展轴头固定状态下的轮胎面内振动模态实验,获取前10阶固有频率、阻尼比与0~320 Hz频段上的频率响应函数(frequency response function,简称FRF);其次,基于经典二维柔性圆环模型,考虑轮胎充气压力引起的预应力和材料损耗因子,建立改进的环模型动力学方程,推导轮胎径向振动固有频率、阻尼比和FRF表达式;最后,以轮胎面内模态的实验结果和模型解析解之间的误差均方值为目标函数,借助遗传算法对未知参数进行辨识,并讨论计算结果的准确性。结果表明:提出的理论模型可较好地反映轮胎模态参数与模型结构、阻尼参数之间的关系,所提方法能够提升轮胎结构模型辨识精度。

摘要:

Long-term online health monitoring during storage of hermetically sealed special-purpose equipment is essential for evaluating material life and equipment efficiency. To address the requirements of efficient power supply, high reliability data transmission, and high integration of long-term online health monitoring for special sealing equipment, a non-destructive, wireless, in-chamber condition monitoring and health-assessment technology that integrates ultrasonic wireless power transfer (UWPT) and wireless data transmission is proposed. An electro-acoustic synergistic impedance matching model is developed using α-Al?O? and epoxy, which enables efficient coupling between acoustic energy transfer and communication functions and realizes the integrated operation of UWPT and data transmission. The results show that the proposed impedance matching approach increases the ultrasonic power transfer efficiency from 29.35% to 68.71%. The reliability of the proposed system in power supply and data feedback to sensors inside the sealing device is verified by applying it to high-temperature accelerated aging experiments on a specific component material. The proposed technology demonstrates an efficient non-destructive, wireless monitoring method for the internal status of sealed equipment, offering an engineering-oriented solution for long-term online health monitoring and assessment of special materials in hermetically sealed storage environments.

Long-term online health monitoring during storage of hermetically sealed special-purpose equipment is essential for evaluating material life and equipment efficiency. To address the requirements of efficient power supply, high reliability data transmission, and high integration of long-term online health monitoring for special sealing equipment, a non-destructive, wireless, in-chamber condition monitoring and health-assessment technology that integrates ultrasonic wireless power transfer (UWPT) and wireless data transmission is proposed. An electro-acoustic synergistic impedance matching model is developed using α-Al?O? and epoxy, which enables efficient coupling between acoustic energy transfer and communication functions and realizes the integrated operation of UWPT and data transmission. The results show that the proposed impedance matching approach increases the ultrasonic power transfer efficiency from 29.35% to 68.71%. The reliability of the proposed system in power supply and data feedback to sensors inside the sealing device is verified by applying it to high-temperature accelerated aging experiments on a specific component material. The proposed technology demonstrates an efficient non-destructive, wireless monitoring method for the internal status of sealed equipment, offering an engineering-oriented solution for long-term online health monitoring and assessment of special materials in hermetically sealed storage environments.

快速检索

过刊检索

全选反选导出

显示模式:

摘要:

为了解斜拉桥索梁耦合振动对拉索阻尼器减振效果的影响,建立了由拉索、主梁和线性粘滞阻尼器组成的理论模型,采用无量纲和复模态分析方法详细研究了索梁耦合振动对拉索附加阻尼器减振效果的影响,并与通用设计曲线法得到的结果进行了对比。结果表明,索梁的同相位耦合振动会大幅降低拉索阻尼器的减振效果且耦合程度越高,拉索阻尼器的效果就越差。通过分析阻尼器活塞的绝对位移发现,阻尼器减振效果的降低主要是由于主梁与拉索同步振动、阻尼器活塞相对速度降低、出力减小造成的。

为了解斜拉桥索梁耦合振动对拉索阻尼器减振效果的影响,建立了由拉索、主梁和线性粘滞阻尼器组成的理论模型,采用无量纲和复模态分析方法详细研究了索梁耦合振动对拉索附加阻尼器减振效果的影响,并与通用设计曲线法得到的结果进行了对比。结果表明,索梁的同相位耦合振动会大幅降低拉索阻尼器的减振效果且耦合程度越高,拉索阻尼器的效果就越差。通过分析阻尼器活塞的绝对位移发现,阻尼器减振效果的降低主要是由于主梁与拉索同步振动、阻尼器活塞相对速度降低、出力减小造成的。

摘要:

为获得双气缸式直线压缩机工作过程中的活塞运动特性,耦合压缩机气体作用力方程和直线电机推力方程,建立了工作过程活塞非线性动力学模型。运用能量平衡原理对非线性振动方程进行了求解,获得了动力学模型的近似解析解,分析了活塞运动的稳定性特点和工作过程幅频关系。研究结果发现:双缸型直线压缩机工作过程具有明显的自激振动特点,初始时刻压缩机运动状况不影响最终的运行结果,经过一定时间后,活塞运动会趋于稳定的极限环,最终达到恒频恒幅运动;活塞运动频率不具有“固定频率”属性,它不仅受到压缩机物理结构参数的限制,同时也受到电机推力和进气压力的影响;随着进气压力的增加,活塞运动频率增大,且在高负荷状态下,压缩机活塞运动频率主要受进气压力决定。

为获得双气缸式直线压缩机工作过程中的活塞运动特性,耦合压缩机气体作用力方程和直线电机推力方程,建立了工作过程活塞非线性动力学模型。运用能量平衡原理对非线性振动方程进行了求解,获得了动力学模型的近似解析解,分析了活塞运动的稳定性特点和工作过程幅频关系。研究结果发现:双缸型直线压缩机工作过程具有明显的自激振动特点,初始时刻压缩机运动状况不影响最终的运行结果,经过一定时间后,活塞运动会趋于稳定的极限环,最终达到恒频恒幅运动;活塞运动频率不具有“固定频率”属性,它不仅受到压缩机物理结构参数的限制,同时也受到电机推力和进气压力的影响;随着进气压力的增加,活塞运动频率增大,且在高负荷状态下,压缩机活塞运动频率主要受进气压力决定。

摘要:

首先,在论述光纤传感器基本理论和技术的基础上,重点以两类典型的传光型光纤传感器——反射式光纤位移传感器及透射式光纤传感带为对象,讨论了其检测原理和关键技术,以及在大型旋转机械支承——滑动轴承的润滑膜状态信息和转子振动信息、航空发动机涡轮叶尖间隙、燃油流量及人体位姿信息等重要工程参数检测中的应用;其次,分析了两种典型的传感型光纤传感器——光强调制型光纤曲率传感器和Bragg光纤光栅传感器的检测原理和关键技术,并介绍了它们分别在机匣变形动态测量和齿轮应力应变动态测量中的应用;最后,基于这两类典型光纤传感器的特点及工程应用,对光纤动态检测技术进行了总结和展望。

首先,在论述光纤传感器基本理论和技术的基础上,重点以两类典型的传光型光纤传感器——反射式光纤位移传感器及透射式光纤传感带为对象,讨论了其检测原理和关键技术,以及在大型旋转机械支承——滑动轴承的润滑膜状态信息和转子振动信息、航空发动机涡轮叶尖间隙、燃油流量及人体位姿信息等重要工程参数检测中的应用;其次,分析了两种典型的传感型光纤传感器——光强调制型光纤曲率传感器和Bragg光纤光栅传感器的检测原理和关键技术,并介绍了它们分别在机匣变形动态测量和齿轮应力应变动态测量中的应用;最后,基于这两类典型光纤传感器的特点及工程应用,对光纤动态检测技术进行了总结和展望。

摘要:

结合我国现有异体同构周边式对接机构的研究基础,对大通过范围通用停靠机构开展研究。首先,从空间站的基本任务需求出发,对国内外现有常用对接/停靠机构功能及适用范围进行了详细对比总结;其次,对雄/雌式停靠机构进行了详细设计,重点对导向组件、捕获锁组件等机构进行设计及原理分析;然后,建立了停靠机构接触过程数学模型,重点对停靠机构接触过程作用点的确定开展了研究,同时对停靠机构进行了多工况虚拟样机仿真[JP2]分析;最后,对该停靠机构进行了模态分析,分析了停靠机构的固有频率和振型。通过上述分析验证了所设计机构模型的准确性,寻找了机构设计的薄弱点,并给出了解决方案,所研究成果为我国发展空间站停靠机构提供技术参考。

结合我国现有异体同构周边式对接机构的研究基础,对大通过范围通用停靠机构开展研究。首先,从空间站的基本任务需求出发,对国内外现有常用对接/停靠机构功能及适用范围进行了详细对比总结;其次,对雄/雌式停靠机构进行了详细设计,重点对导向组件、捕获锁组件等机构进行设计及原理分析;然后,建立了停靠机构接触过程数学模型,重点对停靠机构接触过程作用点的确定开展了研究,同时对停靠机构进行了多工况虚拟样机仿真[JP2]分析;最后,对该停靠机构进行了模态分析,分析了停靠机构的固有频率和振型。通过上述分析验证了所设计机构模型的准确性,寻找了机构设计的薄弱点,并给出了解决方案,所研究成果为我国发展空间站停靠机构提供技术参考。

摘要:

作为新一代飞机所采用的先进维护管理系统,健康监测与预测系统是一种全面的故障检测、预测与状态管理系统。阐述了健康监测与预测系统的含义,介绍了健康监测与预测系统的发展过程,对当前飞机健康监测与预测系统的应用状态进行了全面的概述,分析了健康监测与预测系统涉及的主要关键技术,包括先进传感器技术、故障诊断与健康评估技术、故障预测技术、数据融合技术和系统验证与评价技术,并对未来的发展方向进行了展望。

作为新一代飞机所采用的先进维护管理系统,健康监测与预测系统是一种全面的故障检测、预测与状态管理系统。阐述了健康监测与预测系统的含义,介绍了健康监测与预测系统的发展过程,对当前飞机健康监测与预测系统的应用状态进行了全面的概述,分析了健康监测与预测系统涉及的主要关键技术,包括先进传感器技术、故障诊断与健康评估技术、故障预测技术、数据融合技术和系统验证与评价技术,并对未来的发展方向进行了展望。

2019,39(4):875-883, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2019.04.028

摘要:

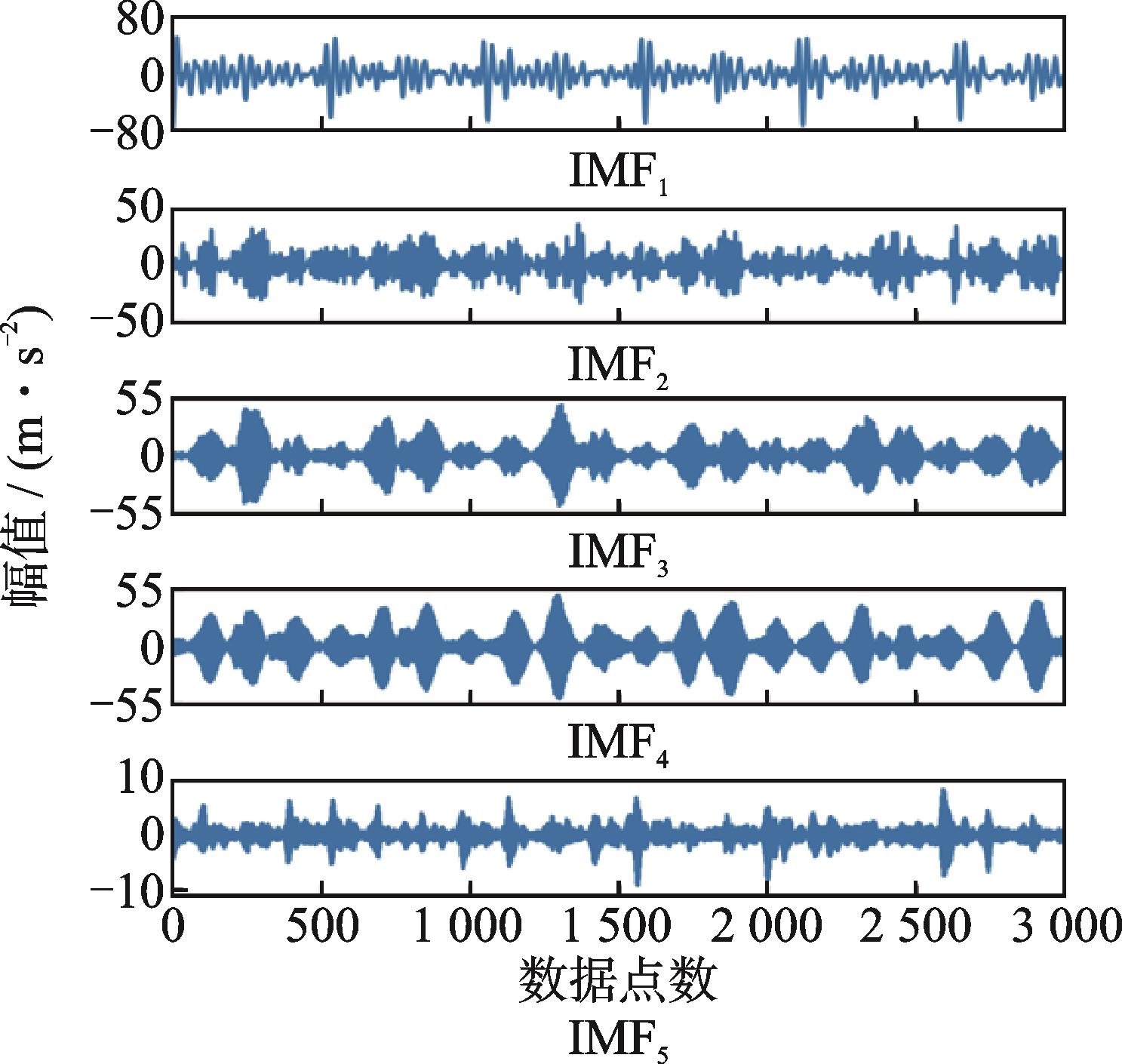

为从含有较强噪声的缸盖振动信号中提取有效的故障特征并进行故障分类,提出了采用独立变分模态分解(independent variational mode decomposition,简称IVMD)与改进核极限学习机(improved kernel extreme learning machine,简称IKELM)的发动机故障诊断方法。首先,根据频谱循环相干系数选取匹配波形对信号进行端点延拓,并利用变分模态分解(variational mode decomposition,简称VMD)将延拓后信号分解为一系列固有模态分量,有效抑制了VMD中的端点效应;其次,选取有效分量作为输入观测信号,进行核独立成分分析,进一步分离干扰噪声与有效信号,并消除模态混叠,得到相互独立的有效故障特征频带,进而提取各频带的自回归模型参数、多尺度模糊熵和标准化能量矩构建故障特征向量集;最后,建立基于社会情感优化算法的IKELM分类模型,对故障特征进行分类,实现发动机故障诊断。仿真和实验结果表明,所提出的方法可有效抑制VMD的端点效应,提高信号分解精度,消除噪声干扰并分离出相互独立的有效故障特征频带,增强特征参数辨识度,最终提高发动机故障诊断速度与精度,发动机故障诊断平均准确率达到99.85%。

为从含有较强噪声的缸盖振动信号中提取有效的故障特征并进行故障分类,提出了采用独立变分模态分解(independent variational mode decomposition,简称IVMD)与改进核极限学习机(improved kernel extreme learning machine,简称IKELM)的发动机故障诊断方法。首先,根据频谱循环相干系数选取匹配波形对信号进行端点延拓,并利用变分模态分解(variational mode decomposition,简称VMD)将延拓后信号分解为一系列固有模态分量,有效抑制了VMD中的端点效应;其次,选取有效分量作为输入观测信号,进行核独立成分分析,进一步分离干扰噪声与有效信号,并消除模态混叠,得到相互独立的有效故障特征频带,进而提取各频带的自回归模型参数、多尺度模糊熵和标准化能量矩构建故障特征向量集;最后,建立基于社会情感优化算法的IKELM分类模型,对故障特征进行分类,实现发动机故障诊断。仿真和实验结果表明,所提出的方法可有效抑制VMD的端点效应,提高信号分解精度,消除噪声干扰并分离出相互独立的有效故障特征频带,增强特征参数辨识度,最终提高发动机故障诊断速度与精度,发动机故障诊断平均准确率达到99.85%。

2017,37(1):1-12, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2017.01.001

摘要:

高频超声是超声技术前沿研究领域,可以提供更高的空间分辨率、更精准的检测诊断信息,在生物医学临床与基础研究、先进装备制造无损检测等领域具有重要的应用价值,但其核心器件高频超声换能器的研制一直是高频超声技术发展的瓶颈。首先,介绍了超声换能器基本理论;然后,论述了高频超声换能器技术发展现状、面临技术难题及解决途径,并结合高频超声换能器研制实例予以说明;最后,对高频超声换能器技术进行了讨论与展望。

高频超声是超声技术前沿研究领域,可以提供更高的空间分辨率、更精准的检测诊断信息,在生物医学临床与基础研究、先进装备制造无损检测等领域具有重要的应用价值,但其核心器件高频超声换能器的研制一直是高频超声技术发展的瓶颈。首先,介绍了超声换能器基本理论;然后,论述了高频超声换能器技术发展现状、面临技术难题及解决途径,并结合高频超声换能器研制实例予以说明;最后,对高频超声换能器技术进行了讨论与展望。

摘要:

为了明晰路面不平度空间域统计量的计算,以及几种重要功率谱密度(power spectral density,简称PSD)之间的关系,以帕塞瓦尔定理和维纳 辛钦定理为依据,在推导空间域自相关函数和PSD计算公式的基础上,导出了不平度空间域位移、速度与加速度PSD以空间频率与角频率PSD之间的换算关系。另外,为了完善傅里叶逆变换法路面建模中PSD离散化的理论基础,以傅里叶级数与变换、离散傅里叶变换和频域卷积定理为依据,从离散化的原因、目的和结果验证出发论证了PSD离散化的正确性。就模拟路面验证问题,指出直接法谱估计的不合理之处,论证了平均周期图法谱估计时,空间与时间采样频率分别对应着空间域和时间域PSD输出。结果表明,上述换算关系和论证是正确的,可应用于路面不平度建模和汽车平顺性分析。

为了明晰路面不平度空间域统计量的计算,以及几种重要功率谱密度(power spectral density,简称PSD)之间的关系,以帕塞瓦尔定理和维纳 辛钦定理为依据,在推导空间域自相关函数和PSD计算公式的基础上,导出了不平度空间域位移、速度与加速度PSD以空间频率与角频率PSD之间的换算关系。另外,为了完善傅里叶逆变换法路面建模中PSD离散化的理论基础,以傅里叶级数与变换、离散傅里叶变换和频域卷积定理为依据,从离散化的原因、目的和结果验证出发论证了PSD离散化的正确性。就模拟路面验证问题,指出直接法谱估计的不合理之处,论证了平均周期图法谱估计时,空间与时间采样频率分别对应着空间域和时间域PSD输出。结果表明,上述换算关系和论证是正确的,可应用于路面不平度建模和汽车平顺性分析。

2020,40(3):427-436, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2020.03.001

摘要:

现有硬质传感器因黏接耦合到待测结构所带来的检测结果可靠性差、附加质量重及体积大等局限,难以在实际工程结构中全面应用。针对此问题,新型柔性传感技术利用聚合物等柔性材料,结合新型制备工艺,可将整个传感网络直接制备于待测结构,灵活布置于复杂形廓位置,具有检测灵敏度高、重量轻、柔性好和可设计等优点。针对主流的基于超声技术的结构健康监测方法,柔性传感单元可形成大面积、高密度的完备传感网络,并且具备信号调制能力,能够完成多种形式的主被动监测任务,为结构健康监测技术在航空航天、轨道交通和石油管道等工程结构的应用提供关键的技术保障。

现有硬质传感器因黏接耦合到待测结构所带来的检测结果可靠性差、附加质量重及体积大等局限,难以在实际工程结构中全面应用。针对此问题,新型柔性传感技术利用聚合物等柔性材料,结合新型制备工艺,可将整个传感网络直接制备于待测结构,灵活布置于复杂形廓位置,具有检测灵敏度高、重量轻、柔性好和可设计等优点。针对主流的基于超声技术的结构健康监测方法,柔性传感单元可形成大面积、高密度的完备传感网络,并且具备信号调制能力,能够完成多种形式的主被动监测任务,为结构健康监测技术在航空航天、轨道交通和石油管道等工程结构的应用提供关键的技术保障。

2019,39(1):9-14, DOI: doi:10.16450/j.cnki.issn.1004 6801.2019.01.002

摘要:

为了提高在背景噪声干扰下非线性Lamb对于结构微裂纹的检测精度,提出了利用Duffing振子和Lyapunov指数对噪声干扰下的非线性Lamb波特征进行增强与量化分析的方法。首先,采用了庞加莱图确定Duffing系统外策动力参数;其次,将周期延拓滤波后的非线性Lamb波输入调整好的Duffing系统中,对系统输出时间序列进行相空间重构,计算出相应的最大Lyapunov指数。通过多个模型数据的仿真分析结果表明,即使在噪声干扰情况下,Lyapunov指数与裂纹大小也存在着良好的线性关系。该方法对噪声干扰下的微裂纹缺陷识别具有明显的优势,对提高非线性Lamb波的检测灵敏度具有重要意义。

为了提高在背景噪声干扰下非线性Lamb对于结构微裂纹的检测精度,提出了利用Duffing振子和Lyapunov指数对噪声干扰下的非线性Lamb波特征进行增强与量化分析的方法。首先,采用了庞加莱图确定Duffing系统外策动力参数;其次,将周期延拓滤波后的非线性Lamb波输入调整好的Duffing系统中,对系统输出时间序列进行相空间重构,计算出相应的最大Lyapunov指数。通过多个模型数据的仿真分析结果表明,即使在噪声干扰情况下,Lyapunov指数与裂纹大小也存在着良好的线性关系。该方法对噪声干扰下的微裂纹缺陷识别具有明显的优势,对提高非线性Lamb波的检测灵敏度具有重要意义。

2016,36(4):659-664, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2016.04.008

摘要:

基于结构疲劳寿命频域分析法中的Bendat法和Dirlik法,通过理论推导分析证明并建立了随机振动疲劳试验中激励谱量级、响应应力水平和疲劳寿命之间的线性关系式。基于有限元仿真的分析结果,提出了一种利用此等效关系进行加速试验激励谱量级确定的方法。算例表明,该加速方法可缩短试验时间,为改进设计和提高质量等工作提供参考依据。

基于结构疲劳寿命频域分析法中的Bendat法和Dirlik法,通过理论推导分析证明并建立了随机振动疲劳试验中激励谱量级、响应应力水平和疲劳寿命之间的线性关系式。基于有限元仿真的分析结果,提出了一种利用此等效关系进行加速试验激励谱量级确定的方法。算例表明,该加速方法可缩短试验时间,为改进设计和提高质量等工作提供参考依据。

摘要:

脑机接口作为一种特殊的人机交互方式,为机电设备的脑意念控制提供了新思路,是智能机器人领域的研究热点。随着生物传感和信号处理等技术的进步及脑 机接口技术的不断突破,脑 机接口技术逐渐地由原有的大脑 计算机接口技术发展为大脑机电设备接口技术,从而形成了一个新的技术理论体系——脑控技术。笔者在论述了国内外脑机接口技术发展现状的基础上,系统地提出了脑控技术的概念及其所涉及的关键技术,讨论了典型的脑控假肢和脑控残疾轮椅的现有研究成果以及脑控技术在外骨骼机器人中的应用前景,并对这项新技术的发展进行了总结和展望。

脑机接口作为一种特殊的人机交互方式,为机电设备的脑意念控制提供了新思路,是智能机器人领域的研究热点。随着生物传感和信号处理等技术的进步及脑 机接口技术的不断突破,脑 机接口技术逐渐地由原有的大脑 计算机接口技术发展为大脑机电设备接口技术,从而形成了一个新的技术理论体系——脑控技术。笔者在论述了国内外脑机接口技术发展现状的基础上,系统地提出了脑控技术的概念及其所涉及的关键技术,讨论了典型的脑控假肢和脑控残疾轮椅的现有研究成果以及脑控技术在外骨骼机器人中的应用前景,并对这项新技术的发展进行了总结和展望。

2022,42(6):1045-1061, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2022.06.001

摘要:

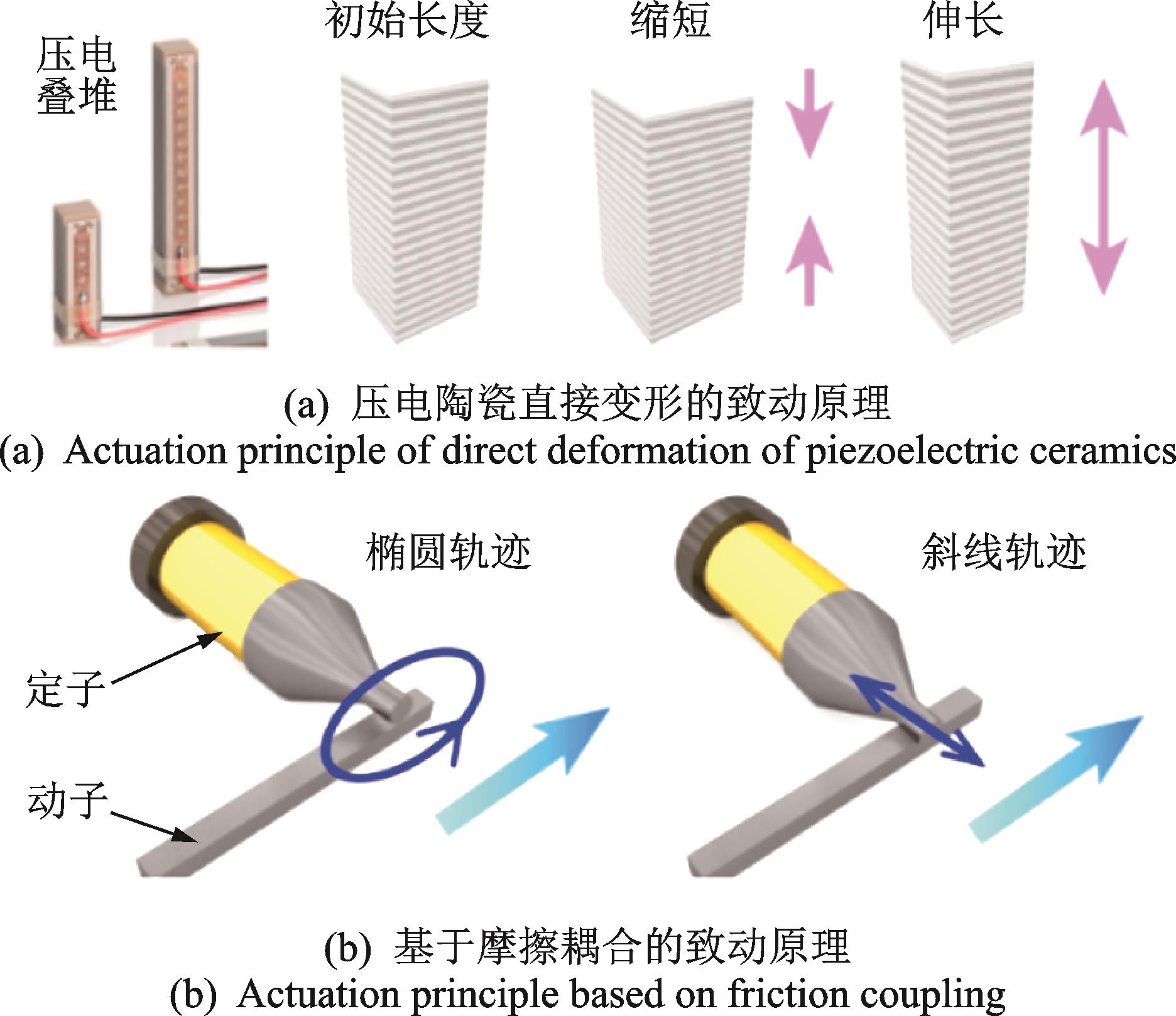

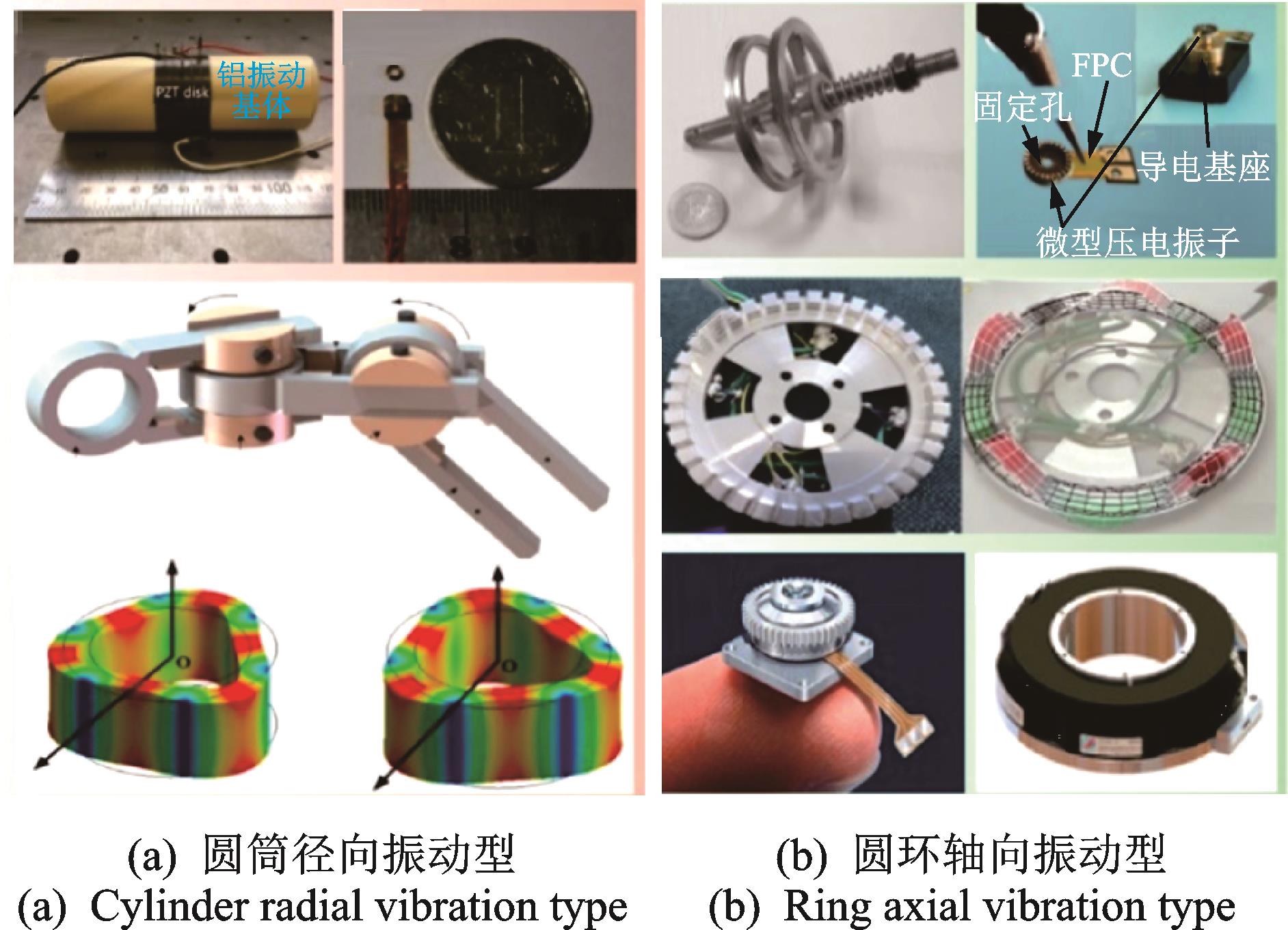

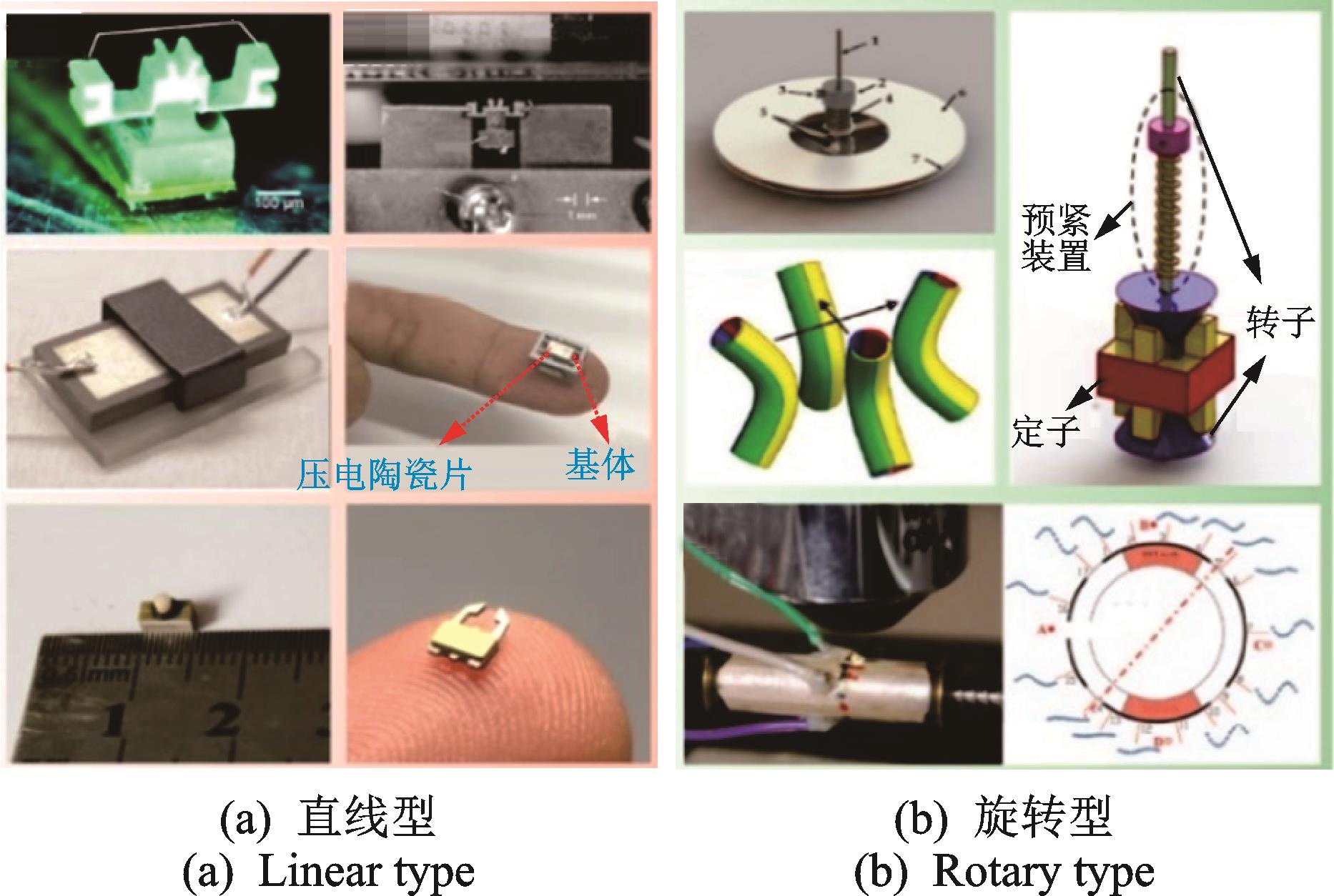

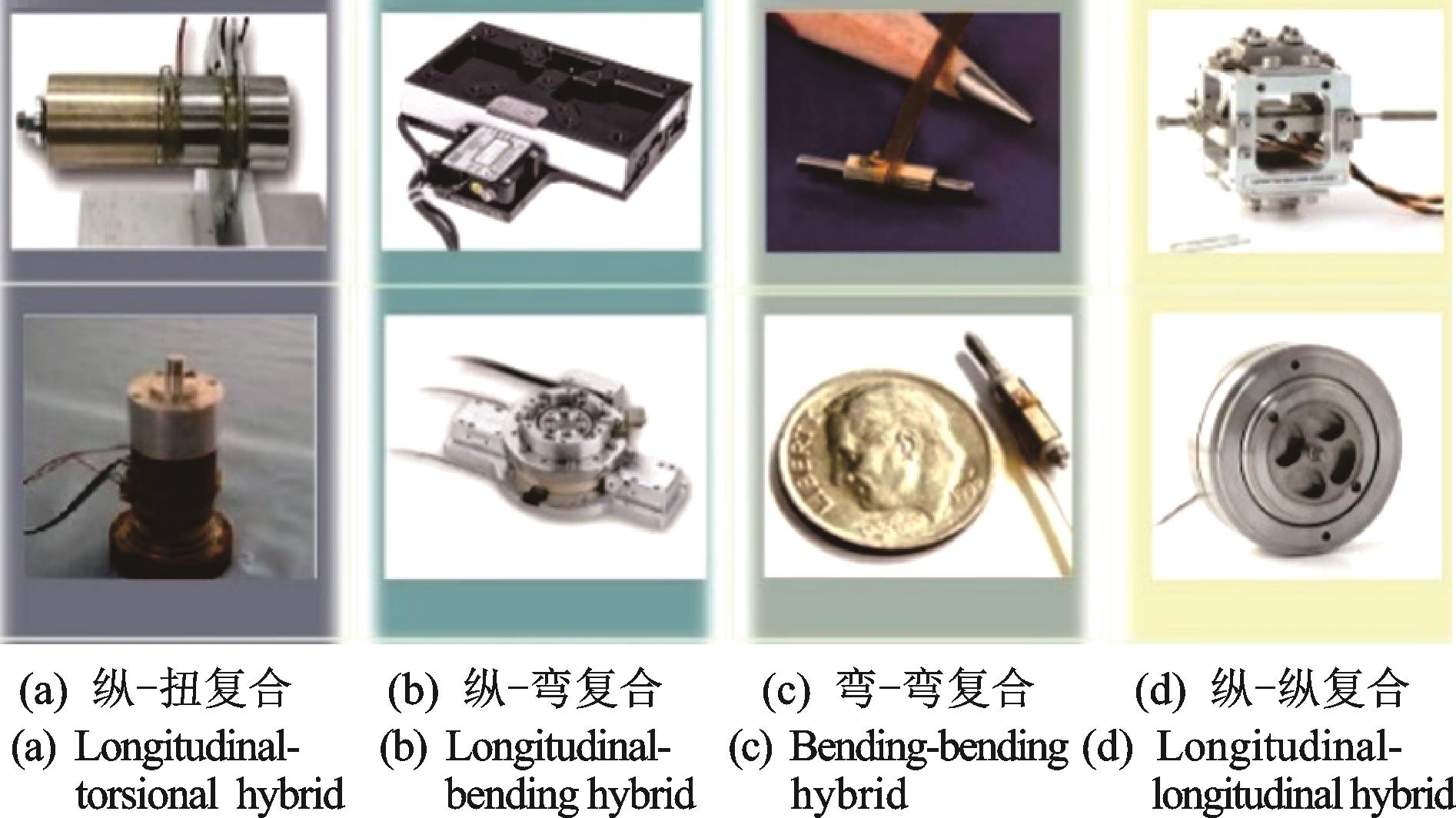

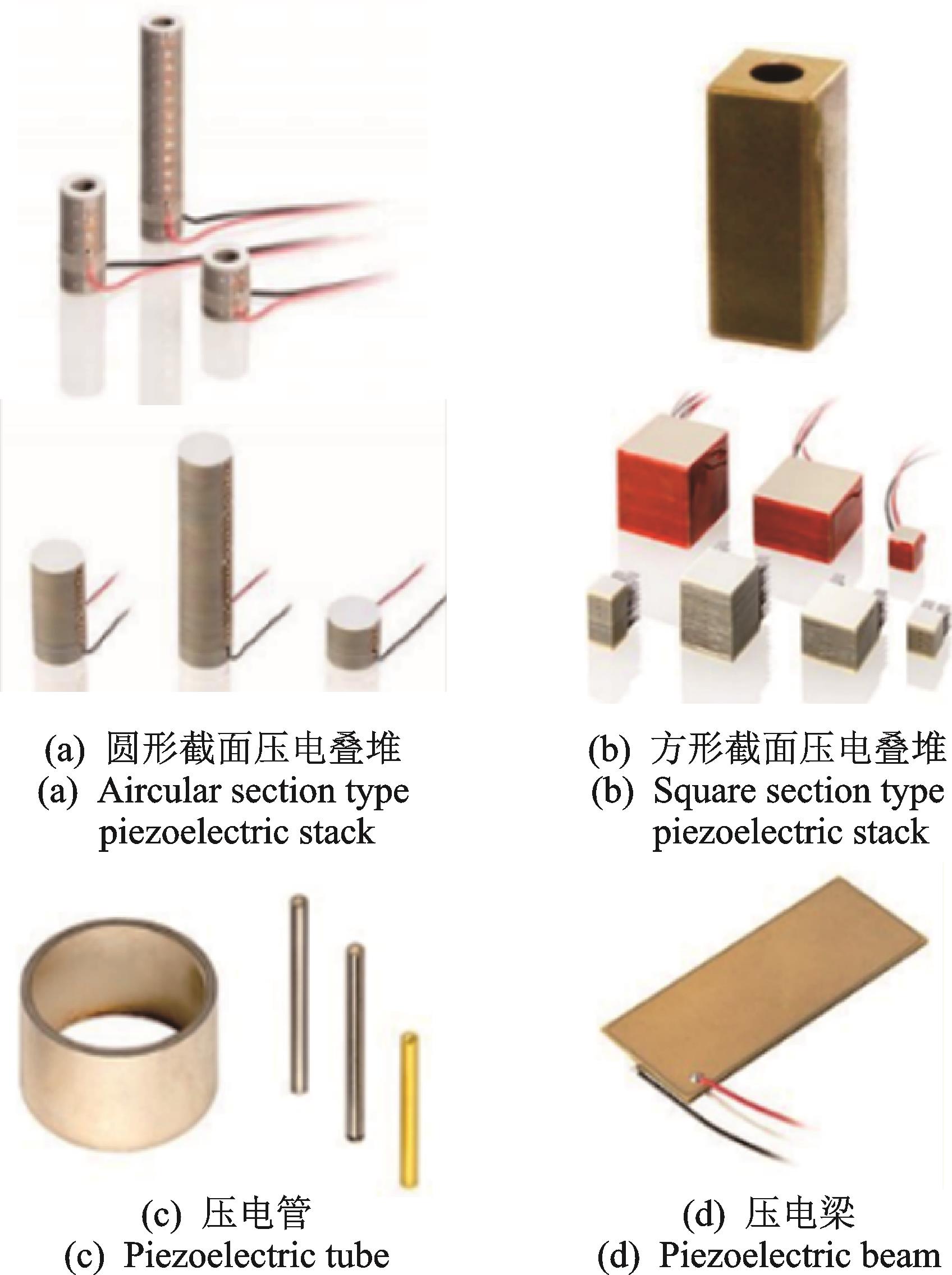

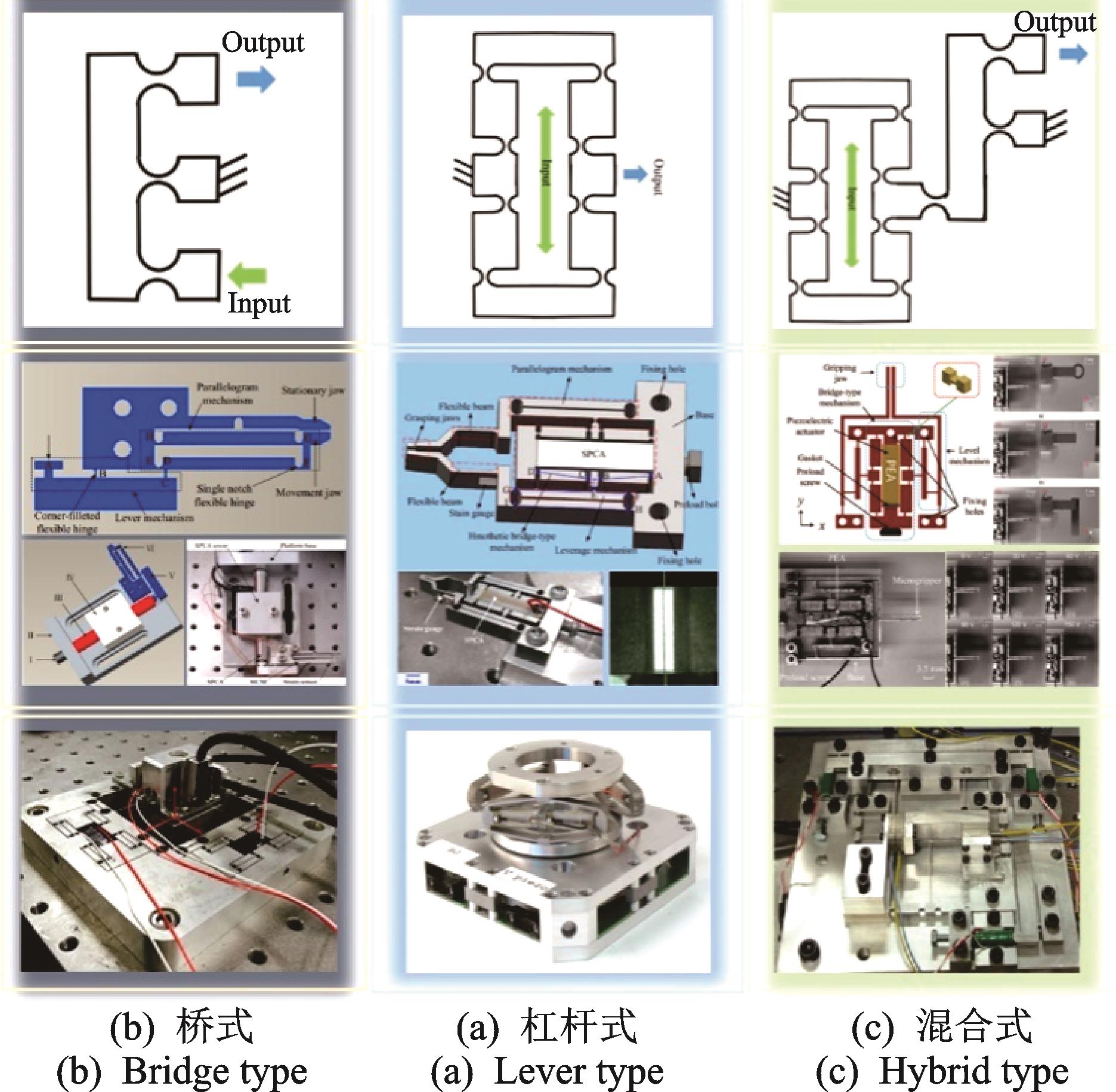

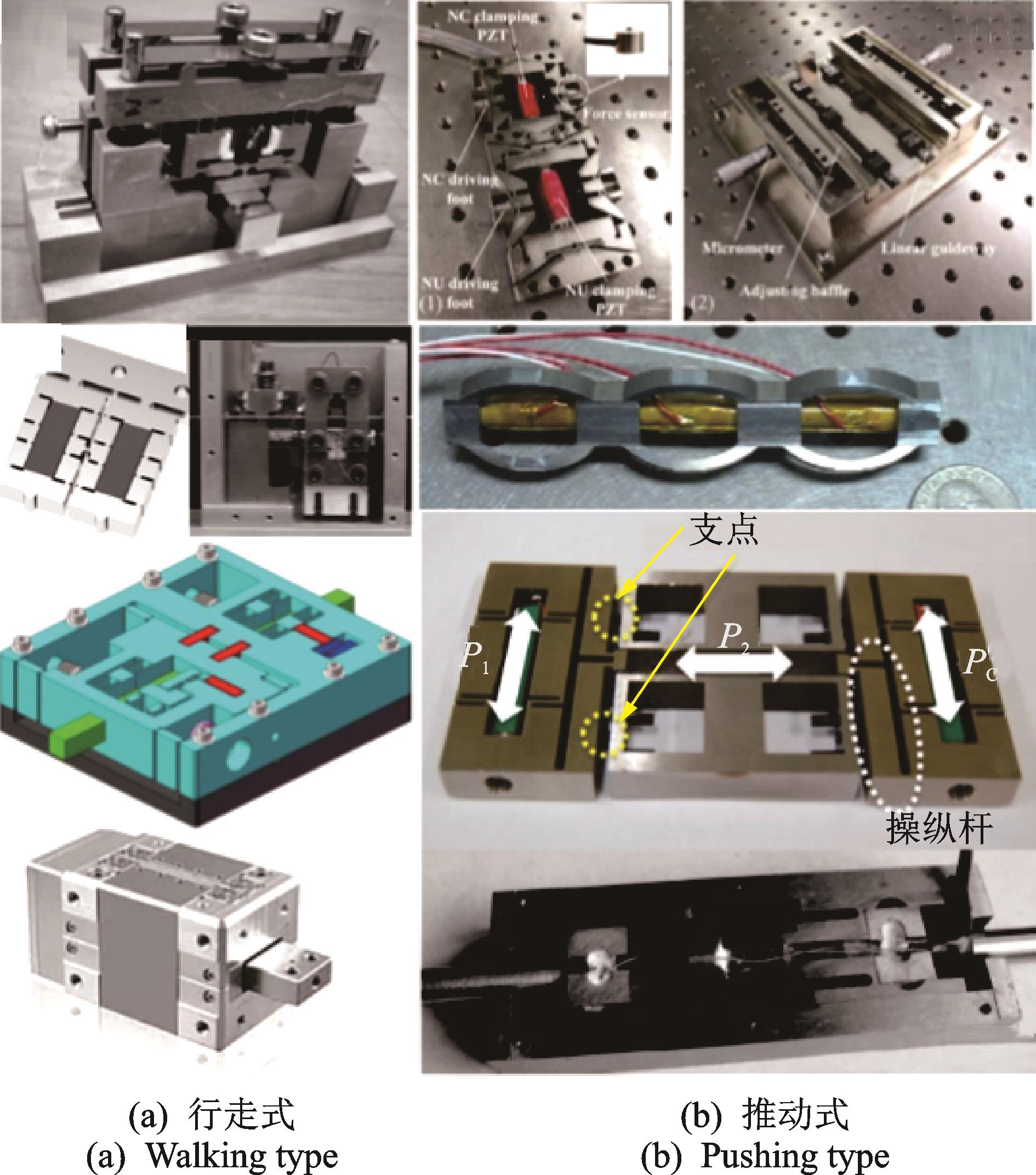

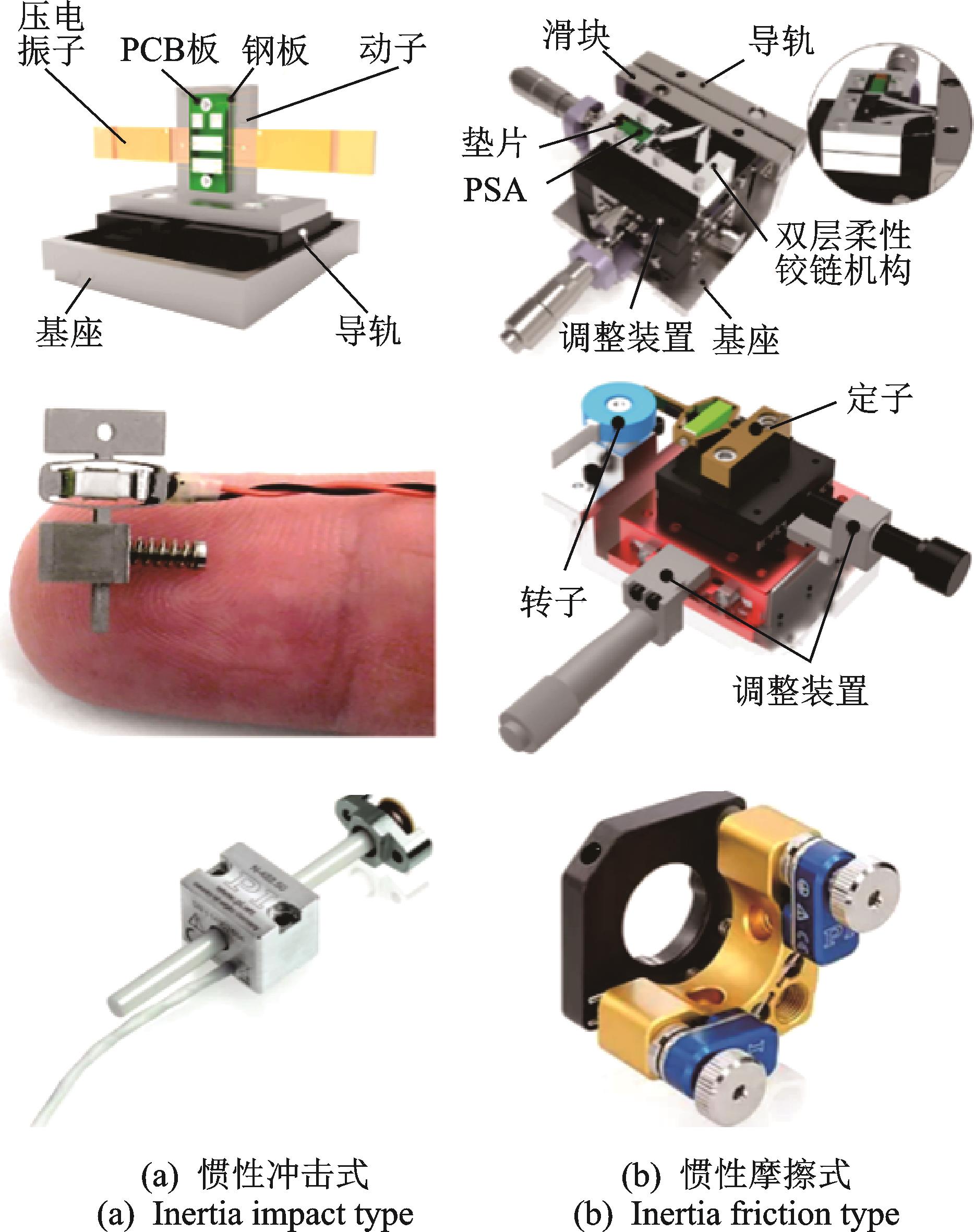

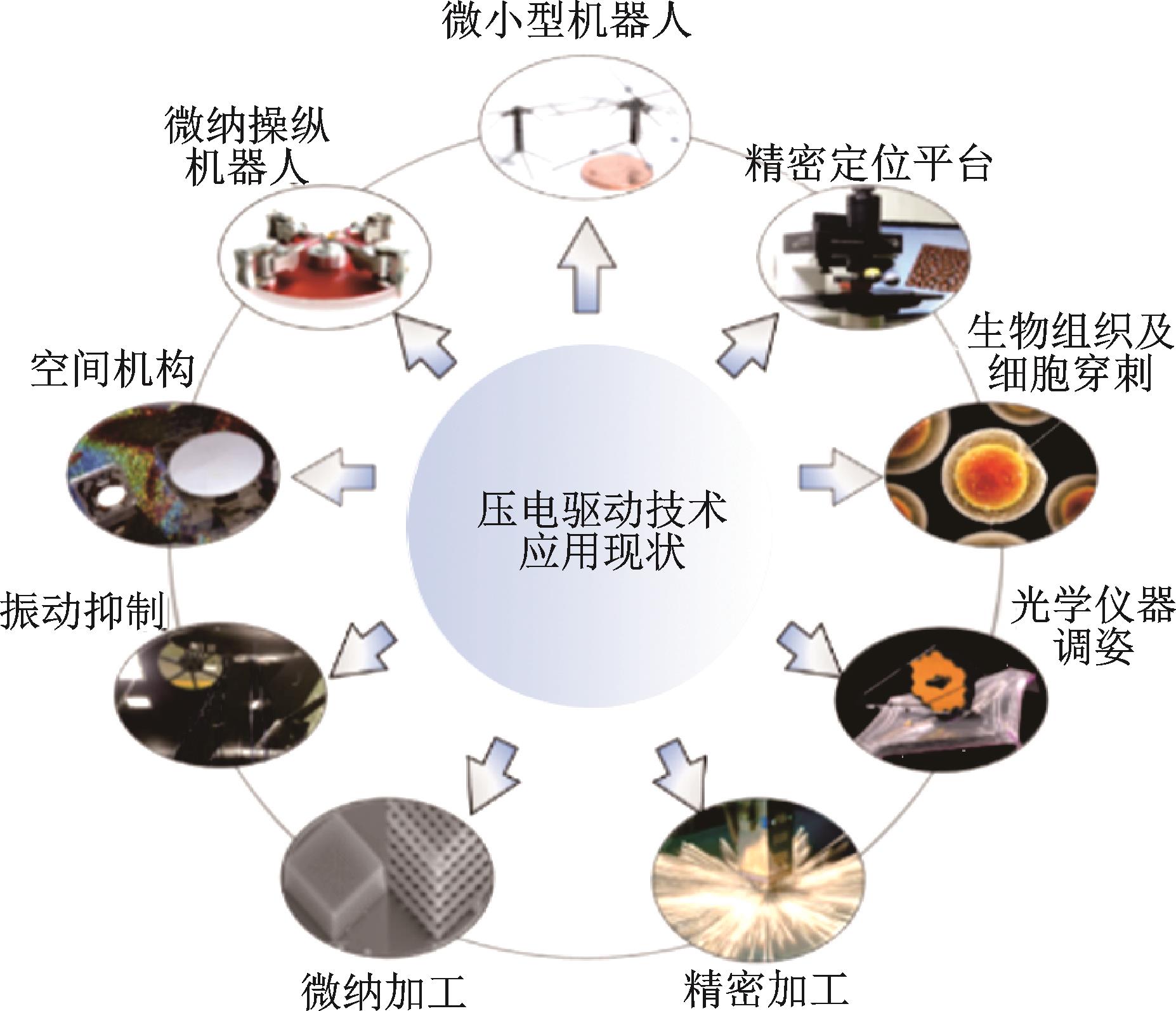

压电驱动具有结构简单、构型多样、力密度高、精度高、响应快、断电自锁、无电磁干扰以及环境适应性好等突出优势,在超精加工、半导体制造、机器人、精密仪器、生命科学、航空航天和武器装备等领域均具有迫切的应用需求,已成为高端装备向高精尖发展的一项核心技术。压电驱动技术可为高端装备的突破和发展提供坚实的基础,具有重要的科学意义和实用价值。首先,从高端装备发展对精密驱动技术的实际需求出发,系统阐述了压电驱动技术的定义、分类及特点;其次,介绍了压电驱动技术的研究现状,并对压电驱动技术的典型应用进行了概述和分析;最后,对压电驱动技术进行了讨论与展望。

压电驱动具有结构简单、构型多样、力密度高、精度高、响应快、断电自锁、无电磁干扰以及环境适应性好等突出优势,在超精加工、半导体制造、机器人、精密仪器、生命科学、航空航天和武器装备等领域均具有迫切的应用需求,已成为高端装备向高精尖发展的一项核心技术。压电驱动技术可为高端装备的突破和发展提供坚实的基础,具有重要的科学意义和实用价值。首先,从高端装备发展对精密驱动技术的实际需求出发,系统阐述了压电驱动技术的定义、分类及特点;其次,介绍了压电驱动技术的研究现状,并对压电驱动技术的典型应用进行了概述和分析;最后,对压电驱动技术进行了讨论与展望。

摘要:

针对热连扎生产线的大型、复杂生产装备,构建了一个基于支持向量回归的无量纲参数智能故障预测系统。通过对已有的热连轧生产线在线监测信息进行无量纲统计分析, 提出了利用支持向量回归技术对多个特征量进行并行预测,并对各类特征及其各预测步骤的剩余使用寿命预测结果进行趋势分析,通过置信区间估计确定最终预测结果,为管理者制定维修决策提供可靠依据。

针对热连扎生产线的大型、复杂生产装备,构建了一个基于支持向量回归的无量纲参数智能故障预测系统。通过对已有的热连轧生产线在线监测信息进行无量纲统计分析, 提出了利用支持向量回归技术对多个特征量进行并行预测,并对各类特征及其各预测步骤的剩余使用寿命预测结果进行趋势分析,通过置信区间估计确定最终预测结果,为管理者制定维修决策提供可靠依据。

摘要:

通过分析无线传感器网络(wireless sensors network,简称WSN)的优势和潜能,提出将无线传感器网络应用于机械设备状态监测中,以弥补目前有线连接的机械设备状态监测系统的局限性。针对目前机械设备状态监测中所用的无线传感器网络节点硬件性能偏低、采样频率也低、缺乏信号同步采集研究、对大量数据快速可靠传输研究偏少、对于反映机械设备状态最关键的机械振动的监测还难以实现等问题,提出要实现基于无线传感器网络的机械设备状态监测,必须解决高速同步采集、实时可靠传输和能量供应等难题。指出了低成本、低功耗、微型化、网络化、多功能化将是无线传感器网络在机械设备状态监测应用中的发展方向。

通过分析无线传感器网络(wireless sensors network,简称WSN)的优势和潜能,提出将无线传感器网络应用于机械设备状态监测中,以弥补目前有线连接的机械设备状态监测系统的局限性。针对目前机械设备状态监测中所用的无线传感器网络节点硬件性能偏低、采样频率也低、缺乏信号同步采集研究、对大量数据快速可靠传输研究偏少、对于反映机械设备状态最关键的机械振动的监测还难以实现等问题,提出要实现基于无线传感器网络的机械设备状态监测,必须解决高速同步采集、实时可靠传输和能量供应等难题。指出了低成本、低功耗、微型化、网络化、多功能化将是无线传感器网络在机械设备状态监测应用中的发展方向。

摘要:

主要讨论了相似理论在结构动力学模型试验中的实际应用问题,目的在于研究如何通过相似理论和缩比模型试验的结果准确预估实际结构的动力学特性。首先,在考虑实际工程试验条件前提下,给定几何参数和物理参数的相似比数,根据相似理论和有限元法推导出非等比缩放的缩比模型和实际模型之间固有振动、频域响应和时域响应之间的相似性关系;然后,通过薄板结构的振动试验来验证这种相似关系的准确性和工程应用价值。通过理论推导和试验证明,根据缩比模型动力学试验结果,运用所推导的动力学相似关系可以准确预估实际结构的动力学特性。

主要讨论了相似理论在结构动力学模型试验中的实际应用问题,目的在于研究如何通过相似理论和缩比模型试验的结果准确预估实际结构的动力学特性。首先,在考虑实际工程试验条件前提下,给定几何参数和物理参数的相似比数,根据相似理论和有限元法推导出非等比缩放的缩比模型和实际模型之间固有振动、频域响应和时域响应之间的相似性关系;然后,通过薄板结构的振动试验来验证这种相似关系的准确性和工程应用价值。通过理论推导和试验证明,根据缩比模型动力学试验结果,运用所推导的动力学相似关系可以准确预估实际结构的动力学特性。

2018,38(3):619-626, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2018.03.029

摘要:

为了提高汽轮机转子故障诊断的准确率和识别效率,提出了一种基于混沌的生物地理学优化算法(biogeography based optimization with chaos, 简称CS-BBO)和支持向量机(support vector machine, 简称SVM)相结合的故障诊断方法。首先,将混沌理论引入到生物地理学优化算法(biogeography based optimization, 简称BBO)中,得到CS-BBO算法;其次,通过CS-BBO算法优化SVM得到诊断模型的最优参数,增强SVM的学习能力和泛化能力;最后,通过ZT-3转子试验台模拟汽轮机转子故障,利用得到的4种状态下的试验数据验证优化模型的有效性。结果表明:CS-BBO算法优化SVM的模型可以准确、高效地对汽轮机转子进行故障诊断;与BBO算法优化SVM模型相比,该方法的故障诊断准确率和识别效率更高。

为了提高汽轮机转子故障诊断的准确率和识别效率,提出了一种基于混沌的生物地理学优化算法(biogeography based optimization with chaos, 简称CS-BBO)和支持向量机(support vector machine, 简称SVM)相结合的故障诊断方法。首先,将混沌理论引入到生物地理学优化算法(biogeography based optimization, 简称BBO)中,得到CS-BBO算法;其次,通过CS-BBO算法优化SVM得到诊断模型的最优参数,增强SVM的学习能力和泛化能力;最后,通过ZT-3转子试验台模拟汽轮机转子故障,利用得到的4种状态下的试验数据验证优化模型的有效性。结果表明:CS-BBO算法优化SVM的模型可以准确、高效地对汽轮机转子进行故障诊断;与BBO算法优化SVM模型相比,该方法的故障诊断准确率和识别效率更高。

2016,36(1):42-48, DOI: 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2016.01.007

摘要:

准确识别阻尼比一直是桥梁结构模态参数识别的难题。为研究工作模态分析中识别的阻尼比离散性问题,总结了现有的代表性的频域、时域和时频分析的阻尼比识别方法,指出了各种方法导致识别结果不准确的原因。以一个预应力混凝土连续梁桥的工作模态分析为例,分析了阻尼比识别的结果,研究了减小识别的阻尼比离散性的方法。结果表明:相对频率而言,阻尼比识别结果离散程度较高;在混合自由振动响应的情况下,通过增加采样时间,能改善阻尼比识别离散较大的问题,提高识别精度;利用振动水平较低的随机振动响应识别的阻尼比离散性较小。

准确识别阻尼比一直是桥梁结构模态参数识别的难题。为研究工作模态分析中识别的阻尼比离散性问题,总结了现有的代表性的频域、时域和时频分析的阻尼比识别方法,指出了各种方法导致识别结果不准确的原因。以一个预应力混凝土连续梁桥的工作模态分析为例,分析了阻尼比识别的结果,研究了减小识别的阻尼比离散性的方法。结果表明:相对频率而言,阻尼比识别结果离散程度较高;在混合自由振动响应的情况下,通过增加采样时间,能改善阻尼比识别离散较大的问题,提高识别精度;利用振动水平较低的随机振动响应识别的阻尼比离散性较小。

摘要:

介绍了某机型振动环境实测概况,结合实测数据导出后验分布类型,以该型飞机实测数据为基础,基于现有国军标和相关标准,提出了以分测试区域不同状态下的振动规范谱编制归纳方法,依据该数据归纳方法编制了该实测飞机的振动环境谱。将处理结果用于实际工程试验,表明该方法正确合理。

介绍了某机型振动环境实测概况,结合实测数据导出后验分布类型,以该型飞机实测数据为基础,基于现有国军标和相关标准,提出了以分测试区域不同状态下的振动规范谱编制归纳方法,依据该数据归纳方法编制了该实测飞机的振动环境谱。将处理结果用于实际工程试验,表明该方法正确合理。

摘要:

为了满足现代工业领域中对轻、薄、小产品平稳输送的要求,提出了一种采用环形压电双晶片作为驱动源的新型振动送料器。设计了振动送料器结构,分析了振动送料器的工作原理,测试了压电双晶片振子的性能,利用有限元软件ANSYS确定了压电双晶片振子的工作模态,研制了送料器样机并进行试验测试。试验结果表明:当振动频率为86.5~91.5Hz时,送料器具备输送物料的能力;当系统共振时,输送速度最快,随着电压的增加,送料速度呈线性关系增加;与同型号的电磁振动送料器相比,研制的环形压电双晶片驱动式振动送料器消耗电流仅为其16%,工作噪声下降22dB,输送稳定性好。

为了满足现代工业领域中对轻、薄、小产品平稳输送的要求,提出了一种采用环形压电双晶片作为驱动源的新型振动送料器。设计了振动送料器结构,分析了振动送料器的工作原理,测试了压电双晶片振子的性能,利用有限元软件ANSYS确定了压电双晶片振子的工作模态,研制了送料器样机并进行试验测试。试验结果表明:当振动频率为86.5~91.5Hz时,送料器具备输送物料的能力;当系统共振时,输送速度最快,随着电压的增加,送料速度呈线性关系增加;与同型号的电磁振动送料器相比,研制的环形压电双晶片驱动式振动送料器消耗电流仅为其16%,工作噪声下降22dB,输送稳定性好。

您是第位访问者

振动、测试与诊断 ® 2026 版权所有

技术支持:北京勤云科技发展有限公司

振动、测试与诊断 ® 2026 版权所有

技术支持:北京勤云科技发展有限公司